| Titel: | J. Kernaul's Eichhähne. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 249 |

| Download: | XML |

J. Kernaul's Eichhähne.

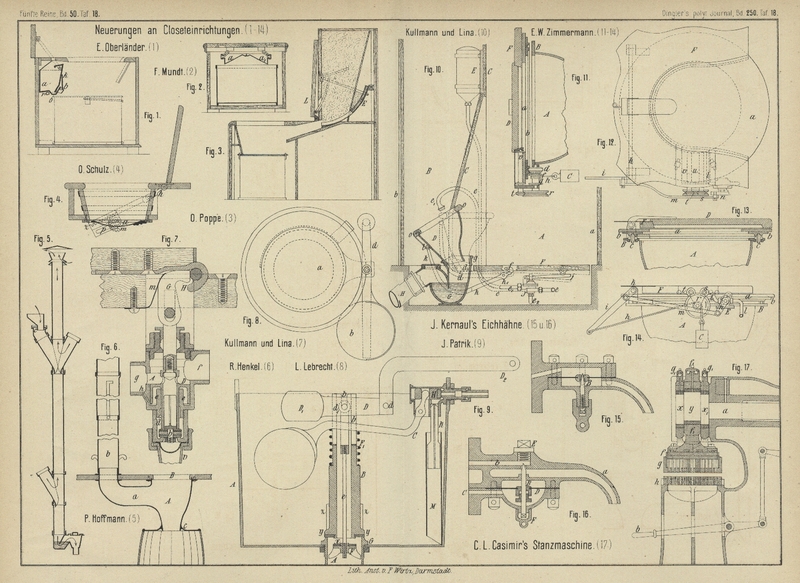

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 18.

J. Kernaul's Eichhähne.

Unter Eichhähnen versteht man solche Hähne, welche innerhalb gewisser Zeiträume ganz

bestimmte Wassermengen, unter welchem Drucke auch immer das Wasser dem Hahne

zuflieſst, auslaufen lassen (vgl. Ganghofer 1882 246 * 493). Kürzlich wurden Joh.

Kernaul in München drei derartige Constructionen patentirt.

Bei der ersten Einrichtung (* D. R. P. Nr. 22980 vom 28. November 1882) ist der

Auslaufkanal a (Fig. 16

Taf. 18) des Hahnes durch eine conische Bohrung mit dem Druckwasserkanale b verbunden. In der Bohrung spielt ein conischer

Ventilstift B, welcher auf einer elastischen

Metallplatte D befestigt ist, deren untere Fläche durch

den Kanal C ebenfalls mit dem Druckwasser in Verbindung

steht. Es ist nun klar, daſs, wenn der Ventilstift auf eine bestimmte Wassermenge

eingestellt ist, eine Vermehrung des Druckes in der Wasserleitung eine Hebung des

Ventilstiftes B bezieh. eine Verengung der

Durchlauföffnung, dagegen eine Verringerung des Druckes eine Senkung bezieh. eine

Vergröſserung der Durchlauföffnung zur Folge hat, da sich die elastische

Metallplatte dem Drucke entsprechend mehr oder weniger ausbaucht. Es bleibt demnach

die Menge des durchflieſsenden Wassers stets gleich. Behufs Einstellung des

Ventilstiftes sind die Verschraubungen E und F angebracht. – Statt des Stiftes B kann man auch einen Schieber zur Regelung der Weite

der Durchgangsöffnung anwenden (vgl. * D. R. P. Nr. 22 981 vom 30. November

1882).

Am einfachsten löst die Aufgabe die dritte Einrichtung (* D. R. P. Nr. 23396 vom 20.

Januar 1883); hier ist nämlich die Durchgangsöffnung in die elastische Metallplatte

selbst verlegt, so daſs nur ein Eintritts- und ein Austrittskanal für das Wasser

angeordnet zu werden braucht. In diesem Falle steht der Ventilstift B (Fig. 15

Taf. 18) fest und kann nur zur Regelung der Durchgangsöffnung der elastischen Platte

in der Höhenrichtung verstellt werden. Der Theil dieser Platte, worin der

Ventilstift spielt, ist mit einem Wulste versehen, um eine genauere Einstellung des

Stiftes zu ermöglichen. Die Wirkung des Hahnes ist hiernach leicht ersichtlich.

Statt des conischen Ventilstiftes B, der in einer

Oeffnung der elastischen Platte spielt, kann man auch ein dachförmiges Ventil

nehmen, welches sich auf den oberen äuſseren Rand des Wulstes der elastischen Platte

legt.

Um eine Verstopfung der Durchgangsöffnung der elastischen Platte möglichst zu

verhindern, ordnet Kernaul auf der Druckseite dieser

Platte im Gehäuse eine

schräge Rippe an, durch welche das Wasser verhindert wird, direkt auf die

Durchgangsöffnung der Platte zu treffen, vielmehr Wirbel erzeugt, welche eine

Ablagerung der Unreinigkeiten in der durch die Rippe gebildeten Ecke

begünstigen.

Tafeln