| Titel: | Siemens und Halske's elektrischer Arbeitsmesser. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 260 |

| Download: | XML |

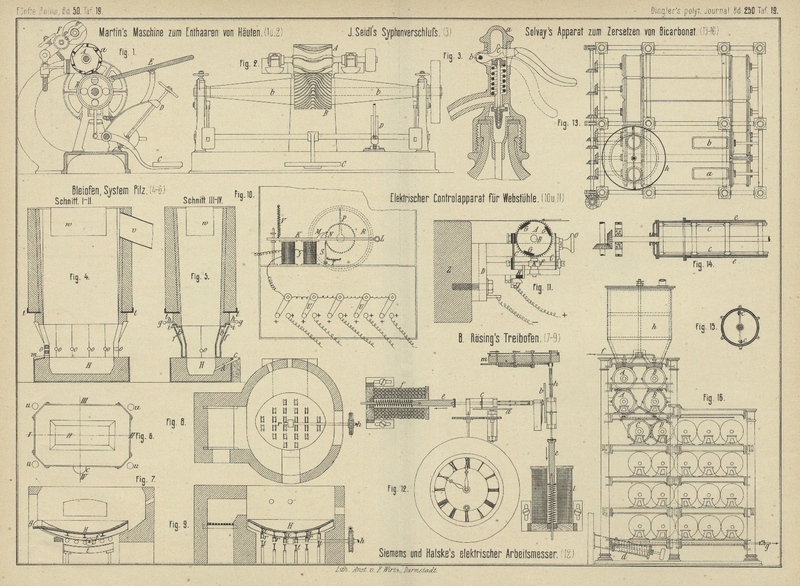

Siemens und Halske's elektrischer Arbeitsmesser.

Mit Abbildung auf Tafel 19.

Siemens und Halske's elektrischer Arbeitsmesser.

Zur Messung der in einem bestimmten Theile einer elektrischen Leitung zu irgend

welchen Zwecken in einer bestimmten Zeit verbrauchten elektrischen Energie haben Siemens und Halske in Berlin (* D. R. P. Kl. 21 Nr.

23349 vom 17. September 1882) den in Fig. 12

Taf. 19 abgebildeten Apparat construirt, welcher im Wesentlichen mit dem früher

(vgl. 1883 249 * 475) beschriebenen Apparate von Uppenborn übereinstimmt.

Von einer durch ein Uhrwerk mit constanter Geschwindigkeit gedrehten Scheibe a wird ein darauf ruhendes Reibungsrädchen c je nach seiner Stellung langsamer oder schneller

angetrieben. Die Welle desselben ist verschiebbar gekuppelt mit der Welle einer

zweiten Scheibe b, von der die Bewegung in gleicher

Weise auf ein verschiebbares Reibungsrädchen h und

durch dieses auf ein Zählwerk m übertragen, wird. Die

Stellung des Rädchens c wird bedingt durch die

Stromstärke in dem zu untersuchenden Theile einer Kreisleitung, indem der mit ihm

verbundene Eisenkern e je nach der Stromstärke mehr

oder weniger in die Drahtrolle f hineingezogen wird,

welche in die Leitung eingeschaltet ist. In gleicher Weise ist die Stellung des

Rädchens h bestimmt durch die Stromstärke einer

Nebenleitung, welche an die Enden des zu untersuchenden Leitungstheiles

angeschlossen ist und in welche die Drahtrolle l

eingeschaltet ist.

Die von Uppenborn vorgeschlagenen Elektromagnete mit

excentrischen Ankern sind also hier durch Solenoide mit beweglichen Eisenkernen

ersetzt.

Die Drahtrolle f darf dem Strome nur möglichst geringen

Widerstand bieten, während der Widerstand der Drahtrolle l möglichst groſs genommen werden soll, so daſs die Einschaltung eines

besonderen Rheostaten in die Nebenleitung überflüssig wird. Die durch letztere

strömende Elektricitätsmenge wird dann sehr gering sein; sie gibt aber ein Maſs für

die Spannungs- oder Potentialdifferenz der beiden Punkte, in welchen die

Nebenleitung an die Hauptleitung angeschlossen ist, da die Stromstärke, d. i. die in

der Zeiteinheit durch einen Querschnitt der Leitung gehende Elektricitätsmenge, bei

constantem Widerstände der Spannungsdifferenz direkt proportional ist. Die

Drehungsgeschwindigkeit des Rädchens h zu einer

bestimmten Zeit kann also als Maſs des Productes aus der Stromstärke und der

Spannungsdifferenz, d.h. als Maſs der in der Zeiteinheit verbrauchten Energie

angesehen werden und die durch das Zählwerk angegebene Umlaufzahl des Rädchens h für eine beliebige Zeitdauer gibt ein Maſs der Summe

aller für die auf einander folgenden Zeiteinheiten so gebildeten Producte, also ein

Maſs für die gesammte, während dieser Zeitdauer verbrauchte elektrische Energie. Der

Anziehung des durch die Solenoide gehenden elektrischen Stromes wirken

Schraubenfedern entgegen, welche beim Eindringen der Kerne in die Drahtrollen

zusammengepreſst werden. Geht kein Strom durch die letzteren, sind also die Federn

vollständig entlastet, so müssen die Reibungsrädchen c

und h die Scheiben a und

b gerade im Mittelpunkte berühren.

Zweckmäſsig dürfte eine Vorrichtung zum genauen Einstellen der Rädchen sein. Die

stetige Berührung zwischen Scheiben und Rädchen wird durch kleine Blattfedern

gesichert, – Der Apparat ist in Wien ausgestellt gewesen.

Tafeln