| Titel: | L. Katzenstein's metallische Dichtung für Stopfbüchsen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 290 |

| Download: | XML |

L. Katzenstein's metallische Dichtung für

Stopfbüchsen.

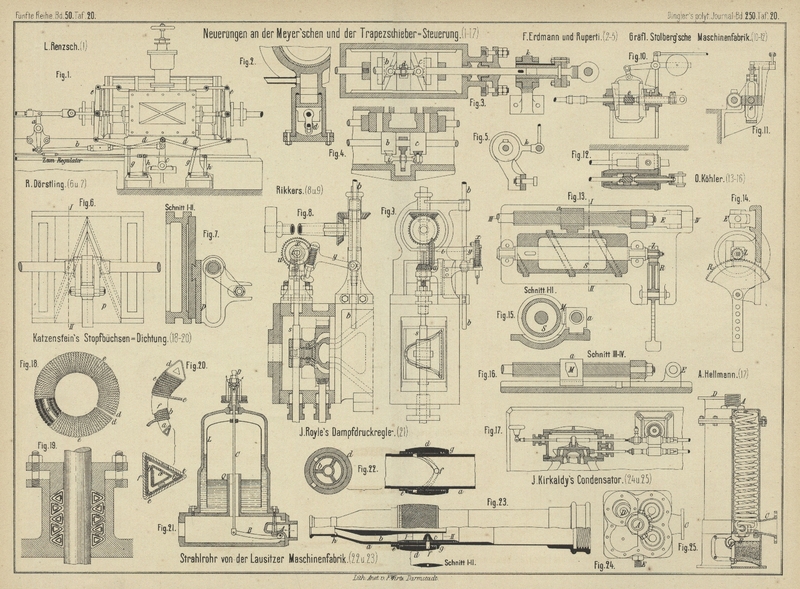

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Katzenstein's metallische Dichtung für Stopfbüchsen.

So vortheilhaft sich metallische Liderungen seit langer Zeit bei Kolben bewähren, so

wenig ist es trotz vielfacher Versuche bis jetzt gelungen, eine befriedigende rein

metallische Liderung für Stopfbüchsen zu finden, obgleich das Bedürfniſs danach bei

Dampfmaschinen mit hoher Dampfspannung oft empfunden wird. Auch die nachstehend

beschriebene von L. Katzenstein in New-York (* D. R. P.

Kl. 47 Nr. 22685 vom 21. November 1882) angegebene sogen, metallische Dichtung kann

nicht als eine erschöpfende Lösung dieser Aufgabe betrachtet werden, da auch bei ihr

immer noch verbrennliche Stoffe, wie Hanf, Baumwolle u. dgl., oder zerreibliche

Materialien, wie Steinflachs, benutzt werden, wenn auch nur im untergeordneten

Maſse. Immerhin wird dieselbe aber in manchen Fällen recht gute Dienste leisten

können.

Die in eine gewöhnliche Stopfbüchse (Fig. 19

Taf. 20) eingelegten Dichtungsringe werden in der Weise hergestellt, daſs man aus

Blech von Messing oder irgend einem anderen Metalle ein Rohr a, am besten von dreieckigem Querschnitte (vgl. Fig. 20),

anfertigt und zwar doppelt gelegt, so daſs die inneren und äuſseren Ränder über

einander greifen. Letzteres geschieht, damit sich der Querschnitt des Rohres

ausdehnen oder zusammenziehen kann, je nach dem Drucke, welcher auf dasselbe wirkt.

Das so hergestellte biegsame Rohr a wird mit Draht b oder Metallstreifen so umwunden, daſs die Windungen

dicht neben einander liegen. Auf diese erste Lage kann eine zweite Wickelung kommen,

welche sich auf die Fugen zwischen den Windungen der unteren Lage legt, und dann

nach Belieben noch eine dritte Windung über die Fugen der zweiten Lage gegeben

werden. Am besten nimmt man als Umhüllungsstoff weichen Draht. Jedes Rohrende hat

Flanschen d, um die Umwickelung gegen Abgleiten zu

schützen und die Drahtenden befestigen zu können.

Um das innere Rohr wird ein zweites breiteres Blech gebogen und zwar auf dieselbe

Weise mit über einander greifenden Rändern. Man erhält so ein Rohr f, welches nun durch Umwickeln in dicht neben einander

liegenden Windungen mit einer Hülle e von Steinflachs,

Hanf, Baumwolle o. dgl. überzogen wird, um eine dichte Umhüllung e zu erhalten und um ein direktes Reiben der

Kolbenstange auf dem Rohre f zu vermeiden. Die

Windungen können auch bei dem äuſseren Rohre in mehrfachen Lagen über die ganze

Länge desselben gewickelt werden.

Das auf diese Weise gebildete Rohr kann nun auf die entsprechenden Längen geschnitten

und nach dem Durchmesser der Stopfbüchse, welche zu dichten ist, zu Ringen (vgl.

Fig. 18) gebogen werden, wobei man die Enden jedes Ringes nahe zusammentreten läſst. Eine

Anzahl solcher Ringe wird mit wechselnden Fugen in die Stopfbüchse eingelegt und

mittels des Deckels mehr oder weniger stark zusammengepreſst. Hierbei verbreitern

sich die Ringe und legen sich dicht an die Kolbenstange an.

Tafeln