| Titel: | Neuerungen an Röstöfen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 314 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Röstöfen.

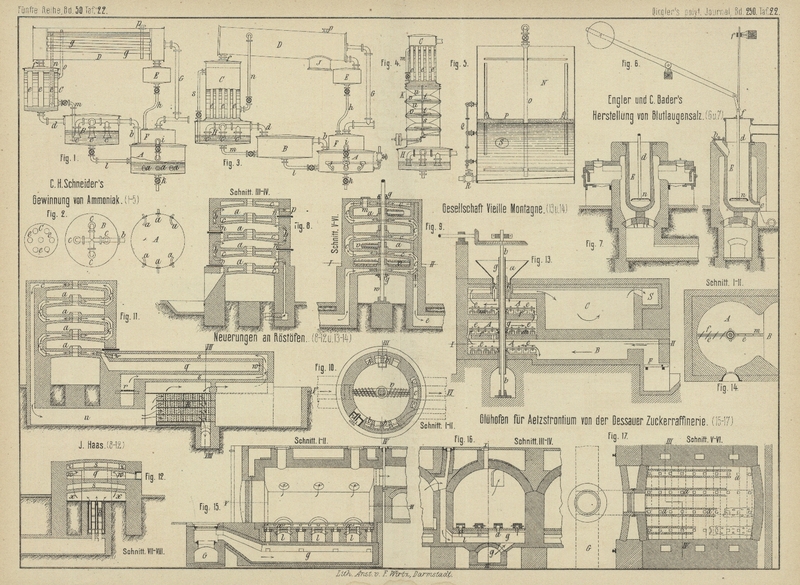

Patentklasse 40. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Neuerungen an Röstöfen.

Der Röstofen von J. Haas in Stolberg bei Aachen (* D. R.

P. Nr. 23080 vom 15. August 1882) besteht, wie Fig. 8 bis

10 Taf. 22 zeigen, aus vier über einander liegenden Muffeln a, welche unter sich durch die Kanäle b verbunden sind, während die Heizgase durch die Züge

c hindurchgehen, um bei e zu einem Vorwärmer zu gehen. Die in diesem erwärmte Luft tritt bei f in die unterste Muffel. Auf der durch Sandverschluſs

g abgedichteten senkrechten Welle w, welche in passender Weise gedreht wird, sind für

jede Sohle guſseiserne Doppelarme v mit eingesetzten

Schaufeln befestigt. Die Schaufeln der einen Seite des Doppelarmes stehen fest; die

des anderen können mittels Hebels und verschiebbaren Anschlages z so umgestellt werden, daſs dieselben das bei m eingebrachte Röstgut nach der Mitte oder nach dem

Umfange der Sohle schieben. Ist das Röstgut auf der oberen Sohle entsprechend

abgeröstet, so werden die beweglichen Schaufeln so gestellt, daſs das Erz nach dem

Umfange geschoben wird und durch die mit einem Steinschieber versehene Oeffnung n zur nächst tieferen Sohle gelangt, bis es auf der

unteren Sohle todtgeröstet durch die Oeffnung o nach

auſsen geschoben wird. Die Röstgase werden durch Kanäle b von Sohle zu Sohle geführt und ziehen bei p

zur weiteren Verwerthung ab.

Bei dem in Fig. 11 und

12 Taf. 22 dargestellten Ofen schlieſst sich an die unterste kreisrunde

Sohle noch eine rechteckige, geschlossene, zum Todtrösten bestimmte Sohle q an. Dieser Ofen hat eine besondere Feuerung r, kann aber auch, wie der vorige, eine Zuführung von

Heizgasen erhalten, welche von einem auſserhalb liegenden Generator entnommen

werden. Die Feuergase umziehen die Muffel durch die Hohlräume s und gelangen bei z in

die Räume c der runden Muffeln. Haben sie diese

verlassen, so treten sie durch den Kanal u in den

Regenerator R und wärmen die zur Oxydation nöthige Luft

vor. Diese tritt bei w durch die Kanäle x in die Todtröstmuffel. Die erzeugten Röstgase gehen

von dieser Sohle in die runden Muffeln a und

durchziehen dieselben in der vorhin angegebenen Weise.

Der von der Gesellschaft Vieille Montagne in Chenée bei

Lüttich (* D. R. P. Nr. 24155 vom 16. Januar 1883) namentlich für Blende bestimmte Röstofen mit

Rührwerk besteht aus mehreren über einander liegenden Röstsohlen A (Fig. 13 und

14 Taf. 22), an welche sich eine viereckige Röstfläche B anschlieſst. Am Ende derselben befindet sich die

eigentliche Feuerung F. Für Schwefelkies und andere

leicht zu röstende Erze genügen die über einander liegenden Röstsohlen, auf welchen

man ohne weitere Verwendung von Brennstoffen die Röstung vornehmen kann.

Das in den Trichter a geschüttete zerkleinerte Erz wird

mittels zweier Walzen nach und nach durch Kanäle k auf

die oberste Röstsohle geschafft, um mittels der sich drehenden Schürhaken auf die

darunter liegenden Röstflächen befördert zu werden. Die Feuergase bestreichen den

Herd B, dann die einzelnen Röstsohlen A und entweichen durch die Staubkammer C in den Abzugskanal S.

Die Schürvorrichtung besteht aus einer senkrecht durch den Ofen gehenden Achse b, deren Querstangen e die

Schüreisen tragen.

Der Abschluſs zwischen der Achse und dem Ofen geschieht mittels Asbestpackung. Die

Achse b befindet sich in einer eisernen Hülse g, an welcher sie an verschiedenen Stellen befestigt

ist. In dem Zwischenräume zwischen g und b steigt von unten Kühlluft empor und verhindert

dadurch ein zu schnelles Zerstören der Hülse g. Die

gezahnten Schüreisen m sind in der radialen Richtung an

den Armen e befestigt und dienen lediglich zum

Durchrühren des Erzes. Die glatten Schürhaken f dagegen

sind schräg zur radialen Richtung des Armes e

eingesetzt und bewirken den Transport des umgerührten Erzes je nach ihrer

Winkelstellung entweder von der Mitte nach dem Umfange oder von hier nach der Mitte

der runden Röstsohlen. Durch eine in der Mitte oder an dem Umfange entsprechend der

Winkelstellung der Schürhaken f angebrachte Oeffnung in

der Röstsohle fällt das durch einander gerührte Erz auf die darunter liegende

Röstsohle, wird hier abermals durch die Schüreisen m

umgerührt und durch die Schürhaken f wieder nach der

Oeffnung zur nächstliegenden Röstsohle befördert, schlieſslich zur Todtröstung auf

den Herd B.

Tafeln