| Titel: | Heinr. Ehrhardt's Geschwindigkeitsmesser. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 347 |

| Download: | XML |

Heinr. Ehrhardt's Geschwindigkeitsmesser.

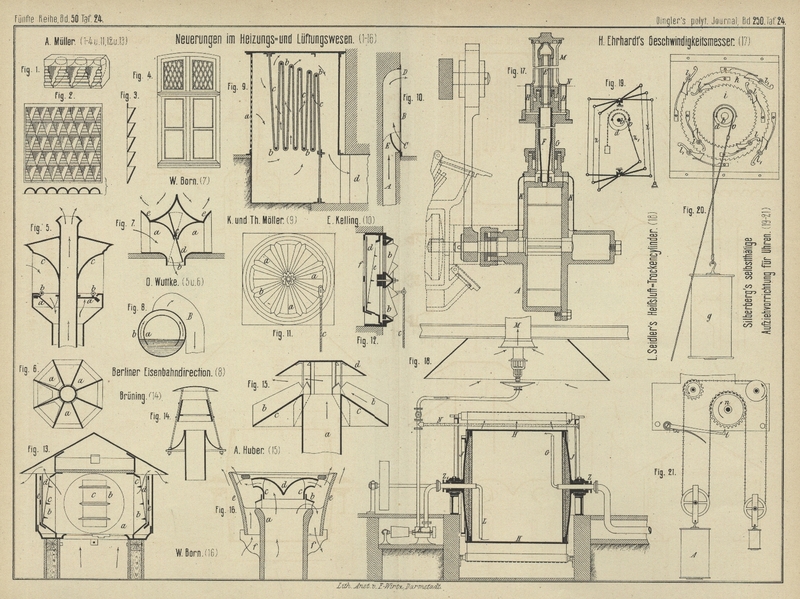

Mit Abbildung auf Tafel 24.

H. Ehrhardt's Geschwindigkeitsmesser.

Bei dem von Heinr. Ehrhardt in Düsseldorf (* D. R. P.

Kl. 42 Nr. 22324 vom 10. Oktober 1882) construirten Geschwindigkeitsmesser für

Eisenbahnzüge wird, wie bei den früher besprochenen Apparaten von Dr. Proell und Scharowsky

(1880 238 353) bezieh. von Em.

Schneider (1882 245 * 19), das Prinzip des Stroudley'schen Geschwindigkeitsmessers (vgl. 1880 235 * 336) in Anwendung gebracht, indem die

Geschwindigkeit einer rotirenden Welle durch die Höhe einer Flüssigkeitssäule

gemessen wird, welche durch ein von der Welle aus bewegtes Schaufelrad

emporgetrieben wird.

Bei der vorliegenden Ausführung ist dieses Flügelrad in dem Gehäuse A (Fig. 17

Taf. 24) eingeschlossen und wird von einer Locomotiv- oder Wagenradachse aus in

Umdrehung versetzt. Im höchsten Punkte des Gehäuses A

mündet das Rohr F ein, welches bis zu einer für die

Ablesung passend gelegenen Stelle des Führerstandes o. dgl. fortgeführt wird. Dieses

Rohr F ist von dem weiteren Rohre G umgeben, welches durch die Kanäle K in der Nähe der Achse mit dem Inneren des Gehäuses

A in Verbindung steht. Das obere Ende des Rohres

F läuft in das Glasrohr E aus, während das Rohr G mit dem die

Glasröhre concentrisch umgebenden ringförmigen Räume H

in Verbindung gebracht ist.

Der ganze Apparat wird nun bis zur Höhe N mit Wasser o.

dgl. gefüllt. Je nach der Geschwindigkeit des betreffenden Fahrzeuges, welcher

natürlich die Umlaufszahl des Flügelrades proportional ist, wird dann der Druck am

Umfange des Gefäſses A wachsen, in der Mitte abnehmen

und daher die Flüssigkeitssäule in E steigen, in H sinken. Der Stand der Flüssigkeit wird also eine

Function der Geschwindigkeit des Fahrzeuges sein und kann letztere unmittelbar auf

einer auf dem die Glasröhre umgebenden Metallgehäuse M

angebrachten Skala abgelesen werden. Die Eintheilung wird am besten empirisch

erfolgen, indem man den Stand der Flüssigkeitssäule in E bei verschiedenen Umdrehungsgeschwindigkeiten des Flügelrades markirt,

und die Verhältnisse des Apparates sind so zu wählen, daſs die Skala für die

vorkommenden Geschwindigkeiten von 0 bis 75km in

der Stunde eine Länge von ungefähr 350mm

erhält.

Der obere lufterfüllte Raum von E sowohl, als auch von

H, steht mit der Auſsenluft nur durch ganz feine

Oeffnungen in Verbindung, wodurch ein störendes Schwanken der Wassersäulen wirksam

verhindert wird. Da das Gefäſs H die Röhre E concentrisch umgibt, so hat eine Neigung des

Fahrzeuges – auf schiefen Ebenen oder Curven – keinen Einfluſs auf den Stand der

Wassersäule in dem Glasrohre E.

Tafeln