| Titel: | N. Silberberg's selbstthätige Aufziehvorrichtung für Uhren. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 348 |

| Download: | XML |

N. Silberberg's selbstthätige Aufziehvorrichtung für

Uhren.

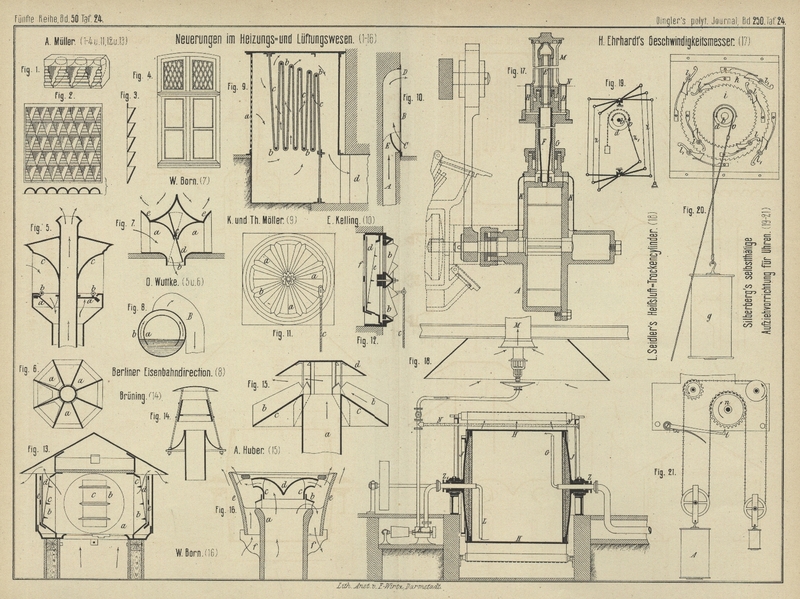

Patentklasse 83. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Silberberg's selbstthätige Aufziehvorrichtung für

Uhren.

Den Vorschlag, die Längenänderungen, welche Metallstäbe in Folge der

Temperaturschwankungen erleiden, mit Hilfe eines Schaltwerkes in eine

gleichgerichtete Drehbewegung umzusetzen und diese zum Aufziehen von Uhrwerken zu

benutzen, hat G. Riedel in Havelberg (* D. R. P. Nr. 1544 vom 16. August

1877) angegeben. Eine auf ganz demselben Prinzipe beruhende Aufziehvorrichtung,

welche durch ihre geringe Raumbeanspruchung bemerkenswerth ist, hat neuerdings N. Silberberg in Jassy (* D. R. P. Nr. 22872 vom 25.

Oktober 1882) in Vorschlag gebracht.

Bei dieser Ausführung ist der eine lange Metallstab der älteren Anordnung in eine

groſse Anzahl kürzerer Stäbe z (Fig. 19

Taf. 24) aufgelöst, welche durch Wagebalken derart in Verbindung gebracht sind, daſs

sich ihre Längenänderungen summiren. Als Material der Stäbe z ist Zink genommen, welches bekanntlich unter den der Technik

zugänglichen Metallen den gröſsten Ausdehnungscoefficienten aufweist. Von dem

letzten Wagebalken geht ein Stab z1 aus, welcher in eine kleine, auf der Scheibe b befestigte Kette ausläuft, b ist zugleich mit der etwas gröſseren Scheibe d auf der Achse des Sperrrades i (Fig.

20) befestigt. Auf dieselbe ist auſserdem das Sperrrad k lose drehbar aufgeschoben, welches mit vier in die

Zähne von i eingreifenden Sperrkegeln l versehen ist, selbst aber an einer Rückwärtsdrehung

durch vier andere Sperrkegel l1 gehindert wird.

Wächst nun die Temperatur, so wird vermöge der Ausdehnung der Stäbe z und z1 die mit dem letzten Stabe verbundene Kette schlaff

werden und das ganze System b d i unter Einfluſs des

Gewichtes g eine Linksdrehung ausführen, welche sodann

durch die Sperrkegel l auf das Rad k übertragen wird. Sinkt aber hierauf die Temperatur,

so werden die Stäbe sich wieder verkürzen und das Rad i

erhält eine Rechtsdrehung, wobei das Gewicht g wieder

gehoben wird. Diese Drehung hat aber auf das Rad k

keinen Einfluſs, da dieses durch die Sperrkegel l1 gehindert wird, derselben zu folgen, und das Rad

i die Sperrkegel l

nicht mitnimmt. Das Rad k wird daher durch die

Schwingungen des Rädchens i ausschlieſslich

Linksdrehung erhalten und vermöge derselben das Aufwinden des Uhrgewichtes bezieh.

der Uhrfeder bewirken können. Damit die letztere nur bis zu einem gewissen Grade

angespannt werde, ist eine Arretirvorrichtung vorhanden. Das Rad k ist zu diesem Zwecke mit dem Rade n (vgl. Fig. 21

Taf. 24) gekuppelt, so daſs mit der Drehung von k das

Gewicht A aufgewunden wird, bis es gegen den

Arretirhaken t stöſst und denselben in die Zähne von

n drückt. Eine weitere Ausdehnung der Metallstäbe

vermag nun nur ein Schlaffwerden der Kette v, aber

keine Drehung der Scheiben b und d, sowie der Räder i und

k hervorzubringen.

Werden z.B. 35 Zinkstangen von je 2m Länge in die

vorbeschriebene Verbindung gebracht, so wird das Ende der letzten Stange bei einer

Temperaturerhöhung von 1° um 2mm verschoben. Nimmt

man an, daſs das Gewicht g um 2mm in 24 Stunden sinkt, so bedingt dies eine

einmalige Temperaturerhöhung um 1° in je 24 Stunden, um die Uhr in Gans: zu

erhalten.

Tafeln