| Titel: | Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der Allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin. |

| Autor: | K. Hartmann |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 351 |

| Download: | XML |

Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der

Allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin.

(Schluſs des Berichtes Bd. 249 S.

492.)

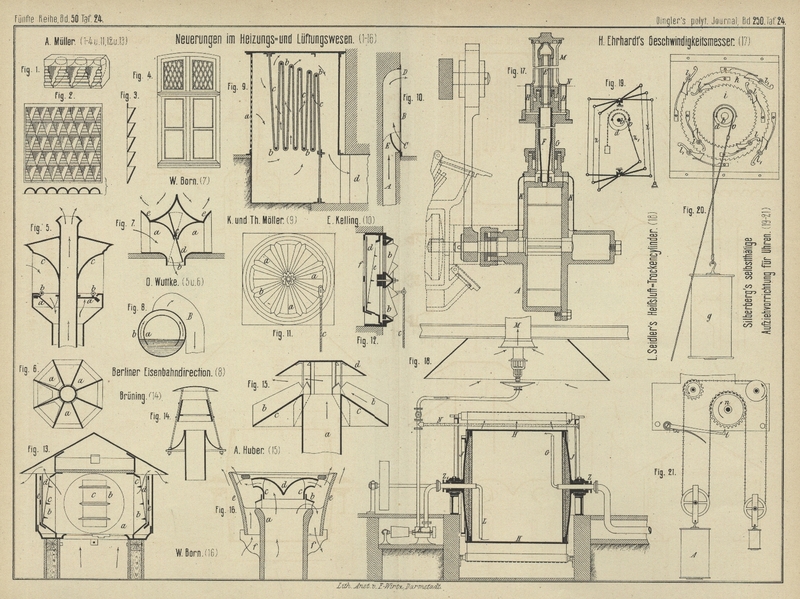

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

Lüftungswesen: Die Lüftung oder Ventilation hat den

Zweck, die in einem Raume enthaltene Luft stets auf demjenigen Grade der Reinheit zu

erhalten, welcher für die Einathmung zulässig ist. Durch die Ausathmung und

Ausdünstung der lebenden Wesen, durch die künstliche Beleuchtung und andere

chemische und mechanische Prozesse entstehen Gase, welche die Raumluft

verunreinigen; die Lüftung muſs also diese Gase entweder unmittelbar an ihrer

Entstehungsstelle abführen, oder durch stetige Mischung der Raumluft mit frischer

Auſsenluft ein Gemenge von erforderlicher Reinheit erzeugen. Ersteres geschieht

durch Absaugen der sich entwickelnden Gase mittels besonderer Saugvorrichtungen

bezieh. durch Benutzung der durch die Temperaturdifferenzen hervorgerufenen

Bewegungen der Gase. Die Mischung der Raumluft mit frischer Auſsenluft bedingt eine

Zuführung der letzteren und eine Ableitung der verdorbenen Luft. Beide Vorgänge

können in allerdings stets unzuverlässiger und ungenügender Weise in Folge der

Verschiedenheit der inneren und äuſseren Temperatur und der äuſseren Luftbewegung

(Wind) durch die Porosität der Wände entstehen, unterstützt durch Oeffnen von

Fenstern oder Theilen derselben, z.B. auch durch sogen. Ventilationsfenster, welche vielfach in Jalousieform ausgeführt und

mehrfach ausgestellt sind. Die Construction solcher Fenstereinrichtungen verfolgt

meist das Ziel eines leichten Oeffnens und eines einfachen, möglichst dichten

Abschlieſsens des Rahmens oder der einzelnen Glasjalousiestreifen.

Das Oeffnen und Abschlieſsen hoch gelegener Kippfenster ist gewöhnlich sehr schwierig

vorzunehmen; die von C. Müller in Berlin (* D. R. P.

Kl. 37 Nr. 9973 vom 17. December 1879) ausgestellte Verschluſsvorrichtung gestattet, diese Verrichtungen mit Hilfe einer

Stange leicht auszuführen. An dem oberen Rahmentheile des Fensters, der um seine

untere Kante drehbar ist, befindet sich ein excentrisch gelagertes Druckstück,

welches mit einer Nase, zwei Ansätzen und einer Oese versehen ist; in letztere wird

der an der erwähnten Stange befindliche Haken eingesteckt. Bei dem Abwärtsziehen der

Stange drücken sich die Ansätze hinter zwei mit dem feststehenden Rahmen verbundene

Eisentheile und

pressen hierdurch das Fenster an den Rahmen; wird jedoch die Stange aufwärts

gestoſsen, so stemmt sich die Nase gegen den feststehenden Rahmen und drückt die

Ansätze los; das Fenster geht dann leicht auf. – Eine gleichem Zwecke dienende

Vorrichtung ist der von Franz Spengler in Berlin

ausgestellte sogen. Exact-Verschluſs, auch hier

vermittelt eine Stange das Oeffnen und Schlieſsen.

Eine erhöhte Porenventilation bilden die Lüfter, welche

Adolf Müller in Berlin (* D. R. P. Kl. 37 Nr. 18351

vom 24. December 1881) ausgestellt hat; dieselben sind in gebranntem Stein,

Guſseisen, Blech und Glas vorgeführt. Einen solchen Lüfterstein zeigt Fig. 1 Taf.

24; eigenartig geformte Kanäle münden an der Auſsenseite mit einem Dreiecke, dessen

Spitze nach unten steht, innen mit einem Kreise; durch Temperaturdifferenz der

Innen- und Auſsenluft wird eine Bewegung der letzteren durch die Kanäle nach innen

entstehen. Die Steine müssen in die Mauer nahe der Decke eingefügt sein und das

Gesagte gilt in diesem Falle für die Sommer Ventilation, welche wohl auch allein

hier in Betracht kommt. Die Luft strömt somit in vielen einzelnen Strahlen in den zu

lüftenden Raum und fällt, sich dabei mit der Raumluft innig mischend, von der Decke

herunter, ohne den lästigen Zug zu erzeugen, der bei Lüftungsfenstern nie zu

vermeiden ist.

Dasselbe Prinzip findet sich bei den Lüftergittern aus

Guſseisen (Fig. 2 und

3 Taf. 24) und Blech, sowie bei den Glaslüftern, welche, wie in Fig.

4 dargestellt, anzubringen sind. Die Oeffnungen sind hierbei durch

halbkegelförmige Ausbauchungen gebildet, welche nach innen mit einem Halbkreise

münden. Solche Gitter werden sich zum Einsetzen in Fenster und Thüren behufs

Erzielung zugfreien Lufteintrittes gut eignen und können auch zur Regulirung bezieh.

zum Abschlüsse des letzteren mit einer Verschluſsvorrichtung, z.B. einem

Drehschieber wie ihn A. Müller in zweckmäſsiger Form

ausgestellt hat, versehen werden.

Sind derartige Lüfter in Auſsenwänden angebracht, so wird auch der Lufteintritt durch

den Wind unterstützt werden können; ausschlieſslich aber auf den Luftzug berechnet

ist die Verwendung der Lüfterbleche bei Eisenbahnwagen. Die Anordnung der Bleche ist

dann so zu treffen, daſs nahe der Decke der Wagen dieselben in der beschriebenen

Weise, am Fuſsboden jedoch umgekehrt, mit dem Halbkegel nach auſsen und unten

gerichtet, eingesetzt werden; es entsteht dann bei Bewegung des Wagens ein Kreislauf

der Auſsenluft durch den Wagen, indem dieselbe durch die oberen Gitter in denselben

eintritt und unten wieder ausströmt.

Den Windanfall benutzt auch Otto Wuttke in Berlin (* D.

R. P. Kl. 27 Nr. 9738 vom 24. Oktober 1879) bei dem von ihm ausgestellten sogen. positiven Luftventile zur Einführung frischer Luft in

die zu ventilirenden Räume. Diese Vorrichtung bildet die Bekrönung eines

Lufteinführungs-kanales, welcher je nach der gewählten Anlage über Dach geführt ist,

oder aus dem Freien an beliebiger Stelle Luft entnimmt. Der „Luftdrücker“

(Fig. 5 und

6 Taf. 24) enthält mehrere horizontal liegende leichte Klappen a, welche sich um die Achsen b drehen können; ein am hinteren Ende der Klappe angebrachtes Gegengewicht

ist so regulirt, daſs es die Klappe, wenn kein Zug auf dieselbe einwirkt,

geschlossen hält. Der innere Körper c lenkt den von

beliebiger Seite kommenden Wind nieder; die der Windrichtung zugekehrten Klappen

öffnen sich und die frische Luft tritt in den Schlot, während durch die auf der

entgegengesetzten Seite des Aufsatzes entstehende Luftverdünnung und durch den vom

Winde im Inneren des Schachtes hervorgebrachten Druck die entgegengesetzt liegenden

Klappen geschlossen bleiben, so daſs die eingedrückte Luft nicht wieder austreten

kann. Die Figur stellt eine Anordnung dar, bei welcher in der Mitte ein Rauchrohr

austritt, was gerade nicht zu empfehlen ist, da immerhin die Gefahr eines Eintrittes

von Rauch in den Luftschlot hierdurch hervorgerufen wird. Der Wuttke'sche Luftdrücker leidet an dem Uebelstände aller

Schachtaufsätze, welche bewegliche Theile enthalten, indem letztere durch die

Einflüsse der Witterung, durch Staub u.s.w. leicht ihre Thätigkeit versagen; falls

letzteres durch geeignete Aufsicht verhindert werden kann, wird der beschriebene

Apparat gute Dienste thun.

Zur Lufterneuerung von Eisenbahnwagen mittels des

während des Fahrens entstehenden Luftzuges kann der von W.

Born in Magdeburg (* D. R. P. Kl. 20 Nr. 20370 vom 21. Februar 1882)

ausgestellte Apparat benutzt werden. Wie Fig. 7 Taf.

24 zeigt, besteht dieser in der Decke der Wagen zu befestigende Apparat aus zwei

sich gegenüber stehenden Düsen a, welche von dem

gemeinschaftlichen Einblaserohre b ausgehen; diese

Düsen werden in die Richtung des Eisenbahnzuges gestellt. Durch die abbalancirte, um

die Achse c drehbare Klappe d wird, der entstehenden Luftströmung entsprechend, eine der

Düsenmündungen verschlossen, so daſs der Luftstrom abgefangen und durch das Rohr b in das Innere des Wagens geleitet wird. Der schräge

Rand e hat den Zweck, eine in der Fahrrichtung wirkende

Windströmung abzulenken, damit dieselbe nicht die Lufteinströmung hindert.

Mit der Frage der Lufterneuerung geht aber die der Luftreinigung Hand in Hand. Es ist

damit nicht genug gethan, durch irgend welche Vorrichtungen überhaupt Luft von

auſsen in die zu lüftenden Räume zu schaffen, sondern es muſs dafür gesorgt werden,

daſs diese einzuführende Luft auch möglichst rein ist. Der Hauptfehler der spontanen

oder zufälligen Lüftung liegt gerade darin, daſs durch dieselbe gewöhnlich dem zu

lüftenden Räume mehr oder weniger verdorbene Luft aus darunter gelegenen Räumen

zugeführt wird. Die bedeutendste Verunreinigung der sogen, frischen Luft bildet der

Staub; derselbe wird bei groſsen Lüftungsanlagen dadurch entfernt, daſs die von

auſsen entnommene Luft durch groſse Kammern geleitet wird, in welchen sie ziemlich

zur Ruhe kommt und ihre gröberen Staubbeimengungen zum groſsen Theile ablagert. Feiner

Staub wird besser durch Auswaschen der Luft abgeschieden. So enthält die Ausstellung

des Stadtmagistrats von Berlin die Anordnung der Luftwäsche für eine Gemeindeschule. Mittels eines Schleudergebläses wird die aus dem Freien

entnommene Luft in eine Röhre gedrückt, welche sie in vier in zwei Kesseln liegende

Röhren leitet. Letztere sind auf ihrer unteren Seite mit kleinen Oeffnungen

versehen, an ihren Enden geschlossen und von dem Wasserinhalte der Kessel überdeckt,

so daſs die Luft gezwungen ist, durch die erwähnten Oeffnungen und eine ziemlich

hohe Wasserschicht zu dringen. Die Luft sammelt sich dann über dem Wasserspiegel und

wird in eine Röhre geleitet, welche die Vertheilung an die einzelnen Räume

vermittelt. Das verunreinigte Wasser flieſst stetig ab und entsprechend reines

Wasser ununterbrochen zu. Unter den Kesseln ist auch eine Feuerung angebracht, um im

Winter das Wasser und dadurch die Luft zu erwärmen: im Sommer findet durch das kalte

Wasser eine Kühlung der Luft statt.

Aehnlich ist die seitens der Königl. Eisenbahndirection

in Berlin in Zeichnung ausgestellte Luftwäsche des

Eisenbahndirectionsgebäudes in Hannover. Die Trommel b (Fig. 8 Taf.

24) ist aus verzinktem Eisenbleche gefertigt, hat einen Durchmesser von 1m,5 und eine Länge von 3m und enthält eine in der ganzen Länge

durchlaufende Blechwandung a, deren Ränder unter das in

der Trommel b enthaltene Wasser tauchen. Durch ein

Schleudergebläse wird frische Luft in den inneren Raum gedrückt, welche dann durch

das Wasser dringt, um durch den Raum zwischen a und dem

Mantel b nach dem Blechkanale B zu gelangen, welcher die gereinigte Luft den verschiedenen Räumen

zuführt. Zwischen a und b

sind 50 Bleche, deren Ebenen zur Achse der Trommel senkrecht stehen, eingeschaltet-

dieselben sollen einen gleichförmigen Luftdurchtritt bewirken. Diese Einrichtung

soll stündlich etwa 10000cbm Luft liefern; bei ihr

wie auch bei der vorher beschriebenen Anordnung bedarf die Luft eines ziemlich

starken Druckes, um die Wasserschicht durchdringen zu können. Eine solche Luftwäsche

ist deshalb nur für Drucklüftung verwendbar.

Weniger Druck erfordern die trockenen Luftfilter, bei welchen die Luft durch ein mehr

oder weniger feines Gewebe gedrückt wird, in welchem sie einen groſsen Theil ihres

Staubes zurückläſst. Das beste der ausgestellten Trockenfilter ist von K. und Th. Möller in

Brackwede bei Kupferhammer (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 8806 vom 17. Juli 1879 und Zusätze

* Nr. 10651 vom 22. Januar 1880 und * Nr. 17085 vom 8. Juni 1881) angegeben und in

Fig. 9 Taf. 24 veranschaulicht.

Dieses Filter war während der ganzen Zeit der Ausstellung in Verbindung mit der von

Rietschel und Henneberg in Berlin ausgeführten

Ventilationsanlage des Festsaales der Ausstellung im Betriebe und ist in

vorzüglicher Weise geeignet, die einzuführende Luft nicht allein von Staub und sonstigen

Unreinigkeiten zu befreien, sondern auch die in der Luft enthaltenen Mikroorganismen

im Wesentlichen zurückzuhalten, so daſs damit ein Mittel gefunden ist, von

Fäulniſskeimen freie Räume herzustellen, was für manche technische Zwecke, wie z.B.

für Brauereien, und in gleich wichtiger Weise für die Lüftung überhaupt von gröſstem

Vortheile ist. Der Staub, welcher in mehr oder weniger groſsen Mengen stets, auch

bei Regen und Windstille, in der Luft schwebt, enthält in den Spaltpilzen und

Bacterien die Keime für ansteckende Krankheiten, für Schimmeln und Gährung der

Speisen, sowie für das Faul werden von Früchten u. dgl. Insbesondere wirkt der Staub

bei allen Arten von Heizungsanlagen, namentlich wenn dieselben nicht in dieser

Hinsicht besonders gut ausgeführt sind, gesundheitsschädlich, indem er sich auf die

Heizkörper legt und dort einer trockenen Destillation unterworfen wird, deren

Producte unangenehm und schädlich sind; dieser Uebelstand hat vielfach ein

Vorurtheil hauptsächlich gegen die Luftheizung herbeigeführt. Der Staub, welcher in

bewohnte Räume durch Ventilationskanäle eindringt, verlangt auch einen bedeutenden

Aufwand an Arbeitskraft zu seiner Entfernung und verursacht schnellere Abnutzung der

Hauseinrichtungen. Die Notwendigkeit, die Luft von Staub zu befreien, ist deshalb

nicht zu unterschätzen, und verdient das Möller'sche

Luftfilter deshalb besondere Beachtung, indem es das Eindringen des Staubes in die

Häuser durch die Kanäle der Heizungs- und Ventilationsanlagen verhindert. Der Grund,

weshalb die früheren Versuche, Luft in groſsem Maſse durch trockene Filterstoffe zu

reinigen, nicht erfolgreich waren, liegt theils darin, daſs ungeeignete

Filterstoffe, wie z.B. appretirter Stramin, oder grobfaserige Gewebe verwendet

wurden, theils aber in der Anordnung zu kleiner Filterflächen. Möller fand, daſs möglichst feine Filterstoffe von sehr

gleichmäſsiger Vertheilung ohne jede Appretur sich am wirksamsten erweisen, und

wählte die Anordnung Fig. 9 Taf.

24. In einer gröſseren Luftkammer oder vor der Lufteintrittsöffnung einer Heizungs-

und Ventilationsanlage im Freien wird ein Blechkasten aufgestellt, in welchen die

Luft durch das Drahtgitter a eintritt; in den Kasten

ist das Filtertuch c in der aus der Figur ersichtlichen

Weise um horizontale Stäbe b gelegt und gegen die

Seitenwände luftdicht befestigt. Die Befestigung ist deshalb einfach gewählt, damit

durch gewöhnliche Arbeiter das Tuch ohne Schwierigkeit herausgenommen und wieder

eingesetzt werden kann, was für die praktische Verwendung nicht zu unterschätzen

ist. Das Filtertuch besteht aus 3cm dicker

ungeleimter Watte, welche beiderseits mit Baumwollengaze in Art der Steppdecken

benäht ist; hierdurch bekommt die Watte groſse Widerstandsfähigkeit und der

Gazeüberzug wirkt gleichzeitig auf der äuſseren Seite als Vorfilter in ähnlicher

jedoch besserer Weise wie die bisher angewendeten Filter von Stramin oder

Sackleinen, da bei letzteren die Luft ungehinderter durchziehen kann, also die

Staubtheilchen weniger Gelegenheit haben, sich abzusetzen. Die Luft tritt also, wie die Pfeile

angeben, durch das Filtertuch; die gröberen Unreinigkeiten werden durch die Gaze

abgehalten und fallen theilweise zu Boden. Die derart theilweise schon gereinigte

Luft setzt in der Watte die feinen Staubtheilchen und Mikroorganismen ab und tritt

darauf vollständig rein in den Kanal d, welcher sie zu

den Vertheilungskanälen führt. Das Filtertuch läſst sich durch Ausklopfen von dem

daran sich absetzenden Staub reinigen; eine vollständige Reinigung der Watte könnte

jedoch nur auf Kratzmaschinen – wie sie in Spinnereien gebräuchlich sind – erreicht

werden; für gewöhnlichen Hausbedarf empfiehlt es sich deshalb, statt der Watte

dichte, rauhe, nicht appretirte, aus lockeren Fäden erzeugte Baumwollengewebe

(sogen. Biber) zu nehmen, welche sich waschen lassen.

Das in der Ausstellung vorgeführte Filter hatte eine Fläche von 36qm, welche in einem Blechkasten von 1m,85 Breite, 3m,0 Höhe und 1m,85 Tiefe untergebracht war.

Versuche, welche der Berichterstatter im Vereine mit dem Erfinder, Hrn. Dr. Th. Möller, Ende September anstellte, ergaben folgende

Resultate:

Undrehungendes Ventilatorsin 1

Minute

MittlereGeschwindig-keit der

Luft

Luftmenge

Wassersäule, Druckdifferenz

Gesammt in1 Stunde

Auf 1qm Filter-Fläche u. Stunde

Durch das Filter-tuch

Durch Reibungs-widerstand u.a.im Apparate

vordem Filter

m

cbm

cbm

mm

mm

460

0,78

9280

258

2

1

330

0,7

8340

232

1,5

0,75

230

0,42

5390

149

0,7

0,3

170

0,38

4500

125

0,4

0,15

Diese Versuche fanden in der Weise statt, daſs die

Geschwindigkeit der durch das Filter mittels eines Ventilators gesaugten Luft an 12

Stellen der Eintrittsöffnung durch Anemometer, die Druckdifferenz vor und hinter dem

Filtertuche durch einen Zugmesser bestimmt wurde; die Umdrehungszahlen des

Ventilators wurden hierbei verändert. Ungünstig auf die Resultate wirkte der

Umstand, daſs das Filter seit Ende Mai im Betriebe gewesen und nur einmal im Juli

durch Ausklopfen gereinigt worden war; trotzdem erwies sich das Filter in Bezug auf

die Menge der durchtretenden Luft sowie des dabei entstehenden Widerstandes als

praktisch brauchbar. Versuche, welche über den durch Filtration erzielbaren Grad der

Reinigung der Luft von Dr. Heß angestellt wurden,

werden demnächst veröffentlicht.

Statt der gegebenen Anordnung hat Möller auch das Filter

so construirt, daſs das Filtertuch in zwei concentrischen, durch Spiraldrahtgewebe

getrennten Spiralen um einen Kern aufgewickelt und in einen Blechcylinder dicht

eingesetzt wird; die Luft tritt von unten in die innere unterste Spirale ein und

tritt durch das Filtertuch in die zweite oben offene Spirale, um von hier aus nach

dem Einführungskanale zu strömen. Dieses sogen. Spiralfilter erfordert noch weniger

Raum als das beschriebene Faltenfilter, welches letztere jedoch billiger ist; die

Wahl der einen oder anderen Anordnung hängt von Nebenumständen ab. Eine ausgestellte

Zeichnung zeigt die Verwendung eines Spiralfilters zur Reinigung der aus einem

Krankenhause abströmenden verdorbenen Luft. Prof. H. Fischer bezeichnet

in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1883 S. 607 das Möller'sche Luftfilter als die

vorzüglichste Anordnung zur Reinigung der Luft; Referent kann sich diesem Urtheile

nur anschlieſsen und das Filter der allgemeinen Beachtung empfehlen.

Bei Luftheizung ist die Lufterneuerung im Winter eine Folge der Heizungsart;

gewöhnlich tritt die aus den Heizkammern kommende Luft durch die mit einer Regulir-

bezieh. Abschluſsvorrichtung versehene Mündung des Zuführungskanales in den Raum;

besser ist die Anordnung von Wolpert (vgl. 1883 249 * 495), wobei die Heizluft sich mit den am Fuſsboden

befindlichen kälteren Luftschichten etwas mischt; am besten ist aber eine

Einströmung der Heizluft durch kleine, rund um den zu heizenden Raum angebrachte

Oeffnungen, was allerdings bauliche Schwierigkeiten verursacht. Um nun bei einfachen

Ausströmungen ein besseres Mischen der Heizluft mit der Raumluft zu erhalten, können

die erwähnten Lüfter von A.

Müller benutzt werden: In den horizontalen kurzen Kanal, welcher von dem

die Heizluft aus der Heizkammer zuführenden Schachte nach dem zu heizenden Räume

abzweigt, wird das Lüfterblech (vgl. Fig. 2 und

3 Taf. 24) so eingesetzt, daſs die Halbkegel nach dem Räume und nach oben

gerichtet sind. Die Ausmündung des Heizkanales in der Wandfläche des Raumes selbst

wird mit einem Drehschieber nach A. Müller (vgl. Fig.

11 und 12 Taf. 24)

versehen, um den Heizluftzufluſs reguliren zu können. Damit durch ungünstigen

Windanfall gegen die Auſsenwände des zu heizenden Raumes oder durch andere Umstände

die Raumluft nicht zurück nach der Heizkammer gepreſst wird, befindet sich auf der

Seite des Lüfterbleches, auf welcher die Halbkegel vorstehen, eine Asbestpapier

klappe, welche bei geringstem Zuge vom Räume nach der Heizkammer hin die Oeffnungen

des Bleches absperrt; diese Klappe taucht an ihrem unteren eingeklemmten Ende in ein

Wasserbecken, saugt also stets etwas Wasser an, welches verdampft und in geringem

Grade die Feuchtigkeit der Heizluft vermehrt.

Der schon früher (vgl. 1883 249 497) beschriebene Luftmischer von Emil

Kelling verfolgt gleichfalls den Zweck, bei Luftheizungen die dem Räume

zuzuführende warme Luft mit der Raumluft inniger zu mischen, um die in verschiedenen

Höhen eines geheizten Raumes auftretenden Temperaturunterschiede möglichst klein zu

erhalten. Die ausgestellte Zeichnung stellt zwei verschiedene Anordnungen dar, von

welchen die eine den Apparat als einen an der Wand angebrachten! Kasten zeigt, in

den von rückwärts der Heizluftkanal mündet; dieser Wandkasten enthält eine

eigenthümliche Klappenanordnung, durch welche die Raumluft vom Boden abgesaugt wird,

sich im Kasten mit der Heizluft mischt und am Deckel desselben mit mittlerer

Temperatur austritt. Die zweite Anordnung, welche in Fig. 10

Taf. 24 schematisch dargestellt ist, tritt vor der Wandfläche nicht hervor. Der

Heizluftkanal A ist in der letzteren freigelegt und

wird durch ein Wandblech B, welches, um den Kanal bequem reinigen zu

können, als Thür ausgebildet ist, bis auf die Oeffnungen C und D geschlossen. Hinter der ersteren ist

eine Klappe E angebracht; in der gezeichneten Stellung

derselben tritt die Raumluft durch C ein, mischt sich

mit der durch den Kanal A aus der Heizkammer

zugeführten warmen Luft, so daſs das Gemenge mit milderer Temperatur durch D austritt. Mittels der Klappe E kann auch die Oeffnung C und andererseits

der Kanal A gänzlich abgeschlossen oder letzterer so

verengt werden, daſs die Menge der zuzuführenden Heizluft der gewünschten Temperatur

entsprechend regulirt wird.

Die Lufterneuerung unter Benutzung von Temperaturunterschied ist auch das Ziel des in

mehreren Formen von P. Käuffer und Comp. in Mainz und

Berlin ausgestellten sogen. Paragon, bei welchem

frische Luft eingeführt und die verdorbene zugleich abgeleitet werden soll (vgl.

1883 247 * 25). Die genannte Firma empfiehlt den Apparat

besonders in groſser Ausführung für die Lüftung von Theatern: Der Paragon ist dann

als doppelter Schlot in der Mitte der Zuschauerraumdecke aufgerichtet; das innere

Rohr, welches in den Zuschauerraum ausmündet, führt über das äuſsere concentrisch

angeordnete Rohr noch ein Stück nach oben hinaus und ist mit einer den Wind

ablenkenden Kappe bekrönt; das äuſsere Rohr erhält gleichfalls einen Schirm und

führt unten in einen über der Decke angeordneten Hohlraum. Es soll nun durch die von

den Zuschauern und der Beleuchtung entwickelte Wärme ein Zuströmen frischer

Auſsenluft durch das äuſsere Rohr und die in Decke angebrachten Oeffnungen sowie

durch Kanäle, welche in den erwähnten Hohlraum münden, nach dem Parket und den Logen

hin entstehen; gleichzeitig soll in der Mitte des Raumes ein Aufsteigen der

verdorbenen Luft und eine Ableitung derselben durch das innere Rohr bewirkt werden.

Wenn eine solche Vorrichtung wirklich eine ausreichende Lüftung erzielt, so wäre

damit die Lüftungsfrage fast vollständig gelöst; indeſs dürfte auch der genannte

Apparat in Bezug auf die gelieferte Luftmenge nicht den Erwartungen entsprechen.

Ueberhaupt kann die schwierigere Aufgabe der Lüftung – die Zuführung frischer Luft –

zur Zeit in sicherer, unter allen Umständen wirkender Weise nur unter Benutzung

motorischer Kraft erreicht werden. Hierher gehören die von mehreren Firmen

ausgestellten Ventilationsapparate mit Wasserbetrieb.

Als solche sind auſser einem Aeolus genannten Apparate

von Auchner und Comp. noch der Pulsionslüfter von Ad. Müller in Berlin und

der Aërophor von Treutler und

Schwarz in Berlin, welche beide bereits früher (1883 247 * 26) beschrieben wurden, anzuführen. Ihnen reihen sich an: der Kosmos-Ventilator von Schäffer

und Walcker in Berlin (* D. R. P. Kl. 27 Hg. 11630 vom 10. März 1880),

welcher in seiner neueren Ausführung schon früher beschrieben ist (vgl. 1883 248 * 410), und der Ventilator von David Grove in Berlin (* D. R.

P. Kl. 27 Nr. 15855 vom 27. Januar 1881). Letzterer besteht aus einem Flügelrade und

einem in einem besonderen Theile des Gehäuses auf der Welle des ersteren Rades befindlichen Wasserrade;

dieses ist an seinem Umfange mit kleinen Zellen besetzt, gegen welche ein oder

mehrere Wasserstrahlen gerichtet sind. Es findet dann in bekannter Weise durch die

Bewegung der Ventilatorflügel ein Ansaugen und Fortschaffen der Luft in den zu

lüftenden Raum statt. Eine Kühlung und Feuchtung der Luft ist mit dem Apparate

selbst nicht verbunden; jedoch kann dazu das gebrauchte Betriebswasser unter

Verwendung einer besonderen Brause benutzt werden.

Sämmtliche genannte Ventilatoren mit Wasserbetrieb können auch zur Absaugung

verdorbener Luft verwendet werden; es fallt dann natürlich die Befeuchtung und

Kühlung weg; das gebrauchte Betriebswasser wird unmittelbar abgeleitet.

In den vorstehend beschriebenen Apparaten ist der Motor mit dem die Luftbewegung

erzeugenden Flügelrade unmittelbar verbunden. Die Ausstellung enthält jedoch auch

mehrfache Beispiele für die getrennte Anordnung von Motor und Ventilator bezieh.

Exhaustor. So haben G. Schiele und Comp. in Bockenheim

mehrere Schraubenventilatoren und Exhaustoren aus Schmied- bezieh. Guſseisen

ausgestellt, ferner ist von Krigar und Ihssen in

Hannover (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 4121 vom 24. März 1878) ein so genanntes Schraubengebläse vorgeführt, welches im Wesentlichen

aus zwei rasch rotirenden Walzen besteht. Die Walzen sind mit erhöhten und

vertieften in einander greifenden Schraubengängen versehen (vgl. 1879 233 * 451). Es sind noch andere Arten von Ventilatoren

und Exhaustoren ausgestellt, welche jedoch keine besonderen Neuerungen zeigen;

erwähnenswerth ist nur noch die von Friedrich Krupp in

Essen vorgeführte Ventilationsriemenscheibe, welche zur

Lüftung von Fabriklokalen, Werkstätten u. dgl. sich wegen ihrer Einfachheit

besonders eignen wird. Es ist eine gewöhnliche Transmissionsriemenscheibe als

Ventilator ausgebildet, indem zwischen die Scheibenarme schräg gestellte Flügel

gesetzt sind, welche verstellt werden können, so daſs sowohl frische Luft

eingetrieben, wie verdorbene abgesaugt werden kann. Gegen die Scheibe wird in beiden

Fällen ein nach auſsen führender Kanal gesetzt.

Gebrüder Naglo in Berlin haben auch die elektrische Kraftübertragung für Flügelräder zur

Luftbewegung vorgeführt; eine gröſsere Anordnung dieser Art ist von Siemens und Halske in Berlin in Betrieb gesetzt und

zwar in Anwendung bei der von Rietschel und Henneberg

in Berlin ausgestellten Ventilationsanlage des

Festsaales im Hauptrestaurant der Ausstellung. Es sollte damit eine gröſsere Anlage

betriebsfähig vorgeführt werden. Ein Ventilator, durch einen Gasmotor getrieben,

saugt frische Luft zuerst durch das oben erwähnte Möller'sche Luftfilter und drückt sie dann für die Sommerlüftung durch

eine Kühlkammer, in welcher sich Eis, auf Holzgestellen aufgelegt, befindet; für die

Winterventilation geht die Luft seitlich nach einem Calorifer, um daselbst erwärmt

zu werden. Die gekühlte bezieh. erwärmte Luft wird dann durch eine Regenbrause gefeuchtet und tritt

hierauf in einen Kanal, welcher im Keller des Restaurant, woselbst die Heizapparate

überhaupt untergebracht sind, rund um den Saal geführt ist. Aus diesem Kanäle

gelangt die Luft durch Schächte, welche in den Scheidewänden der vorhandenen

Saalnischen liegen, in den Saal und zwar in einer Höhe von 2m,5 über dem Fuſsboden. Die Luft kühlt bezieh.

erwärmt hierbei die hohlen Scheidewände und tritt oben unmittelbar aus, da diese

Wände die angegebene Höhe besitzen. Die Luftabführung erfolgt an der höchsten Stelle

des Saales durch einen Exhaustor, welcher mittels elektrischer Kraftübertragung

getrieben wird.

Zur Entfernung verdorbener Luft aus Räumen kann jedoch bekanntlich auſser den

erwähnten Exhaustoren auch der durch Temperaturdifferenz entstehende Auftrieb

benutzt werden. Letzterer ist bei dem erwähnten Käuffer'schen Paragon auch verwendet; ein anderer hierher gehöriger

Apparat ist die vom Eisenwerk Kaiserslautern

ausgestellte Sarazin'sche Ventilationsrosette, welche darin besteht, daſs in den Luftabführungskanal

ein Blechstutzen mit knieförmiger Krümmung eingesetzt ist, dessen vordere in der

Wandfläche befindliche Mündung mit einem Drehschieber zur Regulirung bezieh. zum

Abschlüsse des Abzuges versehen ist. Unter den Blechstutzen ist in dem Kanäle eine

Flamme irgend welcher Art angebracht, welche den Stutzen erwärmt und dadurch ein

Ansaugen der Luft befördert. In ähnlicher Weise wirken die Ventilationsapparate von Danneberg und Quandt

in Berlin, welche aus einem die Mündung des Absaugekanales in der Wandfläche

bedeckenden Gitter mit Jalousie-Regulirvorrichtung und aus einer hinter dieselbe

eingebrachten Flamme bestehen; die Wärme der letzteren ruft den Auftrieb hervor,

welcher die Absaugung der verdorbenen Luft bewirkt. Um jedoch zu verhindern, daſs

bei ungünstigem Winde ein Eindringen von Zugluft, Rauch und Ruſs in das Zimmer

erfolgt, ist hinter die Flamme ein Gitterrahmen mit Glimmerklappen eingesetzt;

letztere schlieſsen sofort die Kanalmündung ab, wenn eine Luftbewegung im

Absaugeschlote von oben nach unten erfolgt.

Die von A. Müller in Berlin (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 4753

vom 27. September 1878 und Zusätze * Nr. 13249 vom 4. Juli 1880, * Nr. 16471 vom 10.

Februar 1881 und Nr. 21244 vom 2. März 1882) ausgestellten Luftauslaſsvorrichtungen gestatten ebenfalls nur eine Bewegung der Luft

von dem zu lüftenden Räume nach dem Absaugeschlote hin. Zur Regulirung bezieh. zum

Abschlüsse des Abzuges benutzt A. Müller eine Rosette mit Drehschieber, wie sie in Fig. 11 und

12 Taf. 24 dargestellt ist. Die einzelnen Schiebersegmente a sind zweitheilig und legen sich beim Oeffnen hinter

einander, so daſs durch die feststehenden Stäbe b der

Rosette nur ⅓ der ganzen Kreisfläche als Einströmungsquerschnitt verloren geht. Der

Schieber wird je nach der Zugänglichkeit durch Drehen an einer mit Riegelverschluſs

versehenen Krücke oder durch Ziehen an einem Kettchen c bewegt, wodurch

ein einfaches Schnappschloſs aus- oder eingelöst wird. Hinter dem Drehschieber ist

eine Asbestpapierklappe d so angebracht, daſs sie sich

gegen das vordere Eisengerippe e legt, wenn kein

Luftzug herrscht oder wenn ein solcher vom Schlote aus gegen das Zimmer erfolgt; der

leiseste Zug der aus dem Zimmer abziehenden Luft öffnet jedoch die unten leicht

eingeklemmte Klappe; ein zweiter Rahmen f hält sie in

lothrechter Lage. Die Bewegung der Klappe erfolgt somit sehr leicht und das

Asbestpapier eignet sich auch besser zu diesem Zwecke als Glimmerplatten, da es

geschmeidig bleibt, durch Rauch nicht leidet, geräuschlos arbeitet und sich nicht

wirft, also stets dicht anliegt.

Für kalte Schächte (Ventilationsschlote) und gröſsere Verhältnisse ordnet A. Müller die Asbestpapierklappen in einem Schachtaufsatze an, wie in einer Form in Fig.

13 Taf. 24 dargestellt ist; es sind hier an dem inneren Schlote a vier kurze Düsen b

angegossen, welche mit Rippen c zur Unterstützung der

Klappen d durchzogen sind; die mit groſsen Oeffnungen

versehenen Gitter e begrenzen den Ausschlag der

Klappen, welche sich gegen die Düsenmündungen legen und diese schlieſsen, sobald

kein Zug im Schlote herrscht oder durch ungünstigen Wind eine Rückwärtsbewegung der

Luft im Schlote eintreten will. Die Anzahl der Klappen und dem entsprechend die Form

des Aufsatzes wird dem Querschnitte des Schlotes entsprechend genommen.

Die Verwendung von Dampf- und Wasserstrahlapparaten zur Bewegung der Luft ist in

mehreren Zeichnungen auf der Ausstellung vorgeführt, jedoch zeigen die betreffenden

Einrichtungen, unter welchen der von Gebrüder Körting

in Hannover ausgestellte Dampfstrahl-Compound-Ventilator zum Absaugen groſser Luftmengen wohl den

ersten Rang einnimmt, keine erwähnenswerthen Neuerungen.

Eine Reihe ausgestellter Constructionen sucht die lebendige Kraft des Windes zu

benutzen, um aus geschlossenen Räumen die verdorbene Luft zu entfernen. Der Werth

solcher Luftsauger ist bekanntlich sehr gering; meist wirken dieselben als Bekrönung

eines Ventilationsschlotes nur in so fern günstig, als sie den Wind verhindern, in

den Schlot zu treten und damit ein Zurückdrängen der schlechten Luft zu bewirken.

Bei den Schraubenventilatoren, welche in ganz gleicher

Formgebung von St. Wolmann in Frankenthal, Otto Schmidt in Berlin bez. Danneberg und Quandt in Berlin ausgestellt sind, wird der Wind benutzt, um

eine drehbare, mit gebogenen Blechschaufeln besetzte Haube in Drehung zu versetzen;

auf der Achse dieser Haube sitzt eine archimedische Schraube, welche die

Luftbewegung in dem Ventilationschlote, dessen Bekrönung der Apparat bildet,

hervorruft. Obgleich durch besondere Oelung der Achse und möglichst reibungslose

Lager für eine leichte Beweglichkeit vorgesorgt ist, so sind solche drehbare

Luftsauger doch zu sehr den Unbilden der Witterung ausgesetzt und können nicht als

stetig und sicher wirkende Constructionen gelten: es kommt noch hinzu, daſs diese

Ventilatoren gerade bei

starkem Winde am wirksamsten sich zeigen, wenn durch den Windanfall gegen das

Gebäude ohnehin die Lufterneuerung sich erhöht.

Bei den meisten der ausgestellten Luftsauger wird jedoch der Wind unmittelbar zum

Ansaugen benutzt, indem er durch besonders geformte Flächen oder Düsen so abgelenkt

wird, daſs er eine Luftverdünnung hervorruft, welche ein Nachdringen der zu

entfernenden Luft aus dem Ventilationsschlote erzeugt. Letzteres ist jedoch, wie

bereits erwähnt, nur in geringem Maſse der Fall und zeigen auch diese Apparate den

Uebelstand, daſs dann die gröſste Wirkung eintritt, wenn bei starkem Wind der

zufällige Luftwechsel durch die Poren der Wände eine künstliche Lüftung in den

meisten Fällen unnöthig macht. Diese Luftsauger werden drehbar oder feststehend

angeordnet; zu den ersteren gehört der von E. Witschel

in Breslau ausgestellte sogen. Schutzschirm (* D. R. P.

Kl. 6 Nr. 13009 vom 10. August 1880). Dieser Aufsatz ist auf Rollen um den mit einem

eisernen Kranze versehenen Ventilationsschlot drehbar und stellt sich durch eine

Windfahne gegen die über dem Dache herrschende Luftströmung; die besondere Anordnung

des Schirmes verhütet dann ein Eindringen des Windes in den Schlot; es soll vielmehr

der Wind, welcher gezwungen ist, durch das Steuer sich vor dem Schirme zu theilen

und zu beiden Seiten desselben vorbei zu streichen, hierbei eine nachsaugende

Wirkung auf den Ventilationsschlot ausüben.

Der von J. Eſsberger in Berlin vorgeführte

Schachtaufsatz stellt sich auch mittels einer Windfahne gegen die Windrichtung ein.

Hier jedoch soll sich der Wind in einer Düse, welche gegenüber dem Steuer angeordnet

ist, fangen und aus deren knieförmiger Abbiegung nach oben austreten, wodurch wieder

ein Nachsaugen der abzuführenden Luft erzeugt werden soll.

Die feststehenden Luftsauger, gewöhnlich Deflectoren

genannt, sind in mehreren Systemen auf der Ausstellung vertreten. Die bekannteste

Form ist wohl der vom Eisenwerk Kaiserslautern

ausgeführte Wolpert'sche Luftsauger (vgl. 1877 226 234. 635), welcher

noch nicht durch andere Constructionen übertroffen ist. Von diesem Apparate

unterscheidet sich durch die Form der dem Winde dargebotenen Flächen die vom Eisenwerk Lauchhammer ausgestellte Brüning'sche Saugkappe (*

D. R. P. Kl. 24 Nr. 15865 vom 16. März 1881), welche in Fig. 14

Taf. 24 skizzirt ist. Der Wind hat freien Zutritt zur Rohrmündung, so daſs er

unmittelbar auf Nachsaugen wirken kann; der untere gekrümmte Schirm gibt aber dem

Winde dabei eine solche Ablenkung, daſs er nicht in den Schlot eintritt. Der Raum

über dem Rohre ist hinlänglich groſs, um für die Luft, welche über das Rohr

hinströmt, und auch für die aus demselben angesaugte Luft zu genügen. Durch die an

dem Kegel angebrachte Ringeinlage wird der Luftstrom über die Ausmündung geleitet

und, nachdem er über den Rand derselben hinaus ist, abwärts gedrückt; ein anderer Theil des

Luftstromes und der angesaugten Luft entweicht durch die freie Oeffnung des Ringes

nach oben.

Eine weitere Abart dieser Deflectoren ist die sogen. Magdeburger Saugkrone von W. Born in

Magdeburg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 11470 vom 24. März 1880). Auf dem Schachtkopfe a (Fig. 16

Taf. 24) ruht mit 3 Lappen der Ring b; in diesem sitzt

der Ring c, auf welchen sich der Deckel d mit 3 Lappen aufsetzt. Der Mantel e wird durch mehrere angegossene Träger f getragen. Wie die rechte Seite der Figur angibt,

verursachen niedergehende Luftströmungen ein Austreten der nachgesaugten Luft nach

unten, während bei aufsteigenden Strömungen die Luft durch die obere Oeffnung

austritt, wie die linke Figurhälfte angibt.

Von der kgl. Eisenbahndirection in Berlin ist ein

Luftsauger von A. Huber in Köln (* D. R. P. Kl. 27 Nr.

17023 vom 19. August 1881) unter besonderer Anwendung für Eisenbahnwagen

ausgestellt. Dieser Apparat kann jedoch auch für Ventilationsschlote Verwendung

finden; bei der Benutzung für Eisenbahnwagen tritt noch der bei der Fahrt

entstehende Windzug als das Saugen befördernd auf. Wie Fig. 15

Taf. 24 zeigt, ist an dem cylindrischen Saugrohre a

eine mit 8 freistehenden Windfangwänden b versehene

Pyramide c befestigt- mit letzterer ist durch Stützen

ein gleichfalls achteckiger abgestumpft pyramidenförmiger Deckel d verbunden. Der von irgend einer Seite kommende

Luftstrom wird zwischen den Windfangwänden aufgefangen und durch die schiefen Ebenen

der Pyramide über die Rohrmündung geführt, wie dies in etwas anderer Form bei der

Brüning'schen Saugkappe der Fall ist. Der Luftstrom

nimmt die obere Schicht der im Saugrohre befindlichen Luft stetig mit, so daſs ein

Nachsaugen entsteht; der Deckel leitet die Betriebsluft mit der angesaugten

verdorbenen Luft seitlich nach auſsen.

In von den vorhergehenden Constructionen abweichender Art soll der von Krigar und Ihssen in Hannover ausgestellte Deflector (*

D. R. P. Kl. 24 Nr. 3156 vom 10. Februar 1878) eine Entfernung der Luft mittels.

eines Ventilationsschlotes bewirken. Der Apparat besteht aus einem lothrechten, oben

geschlossenen Rohrstücke, welches auf den Schlot gesetzt wird. Um dieses Rohr sind

eine gröſsere Zahl kurzer, lothrechter, beiderseits offener Röhren so angeordnet,

daſs sie durch von ihrer Mitte ausgehende kurze wagrechte Stutzen mit dem

Hauptrohrstücke in Verbindung stehen. Windströme, welche nicht gerade senkrecht

gegen die Röhren stoſsen, werden sich in diesen fangen und dann eine Saugwirkung im

mittleren Rohre hervorrufen (vgl. 1879 231 * 328).

Am Schlusse sei noch die von Käuffer und Comp. in Mainz

und Berlin vorgeführte Wind ablenkende Kappe erwähnt,

welche als Bekrönung für Ventilationsschlote das Eindringen von Wind und Rauch in

diese verhüten soll.

Die Ausstellung enthält viele Zeichnungen und Modelle von ausgeführten

Lüftungsanlagen, auf welche hier nicht näher eingegangen werden soll. Besondere Erwähnung

verdient die höchst lehrreiche Uebersichtsausstellung des preuſsischen Ministeriums für Handel und Gewerbe, welche eine

systematische Zusammenstellung von Vorkehrungen zur Versorgung der Arbeitsräume mit

guter Luft und eine Sammlung von Lufteinlaſs- und Auslaſsvorrichtungen enthält, die

einen Theil der gewerbehygienischen Sammlung der technischen Hochschule in Aachen

bilden; diese Sammlung ist von dem Docenten Gewerberath Reichel angelegt. Ferner enthält diese Ausstellung viele Pläne und Modelle

von Ventilationseinrichtungen für Arbeitsräume verschiedenster Art; es sind hierbei

meist die in Vorstehendem beschriebenen Apparate zur Verwendung gekommen.

K. Hartmann.

Tafeln