| Titel: | Fortschritte im Salinenwesen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 365 |

| Download: | XML |

Fortschritte im Salinenwesen.

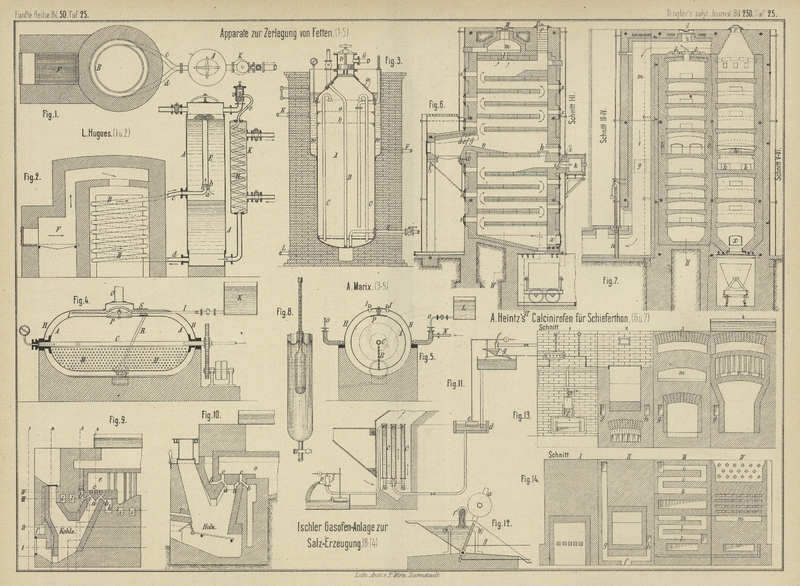

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

C. v. Balzberg, über Fortschritte im Salinenwesen.

Die Verbesserungen an den Sudwerkseinrichtungen der Saline

Ischl beschreibt C. v. Balzberg in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1883 S. 403. Verfasser zeigt zunächst durch Rechnung, daſs die

Mindergrädigkeit der Soole von nur 0,1 Proc. schon einen Brennstoffverlust von mehr

als 0,5 Proc. verursacht. Die jetzt im Gebrauche befindlichen Aräometer entsprechen

jedoch diesem Genauigkeitsgrade bei weitem nicht. Fig. 8 Taf.

25 zeigt nun ein neues, viel genaueres Aräometer,

dessen Skala Theilstriche für 0k,05 auf 1hl besitzt. Abgelesen wird mittels eines gläsernen

Oberflächenschwimmers, dessen mittlerer, die Röhre eng umschlieſsender Theil an der

Oberkante schräg abgeschliffen ist und so ein bequemes Ablesen und Abschätzen auf

0k,01 gestattet. Um nun aber die Ablesung auch

bei einer anderen als der angenommenen Normaltemperatur

Reductionstabelle zur Bestimmung der Grädigkeit der Soole bei

18,75° C. (15° R.) und Ablesung an der Soolenspindel bei einer beliebigen Temperatur

zwischen 0° bis 20°.

0°

2°

4°

6°

8°

10°

12°

14°

16°

18°

18 ¾°

20°

30,44

30,30

30,16

30,01

29,86

29,70

29,55

29,39

29,22

29,06

29

28,90

30,64

30,50

30,36

30,21

30,06

29,90

29,75

29,59

29,42

29,26

29,2

29,10

30,84

30,70

30,56

30,41

30,26

30,10

29,95

29,79

29,62

29,46

29,4

29,30

31,04

30,90

30,76

30,61

30,46

30,30

30,15

29,99

29,82

29,66

29,6

29,50

31,24

31,10

30,96

30,81

30,66

30,50

30,35

30,19

30,02

29,86

29,8

29,70

31,45

31,30

31,16

31,01

30,86

30,70

30,55

30,39

30,22

30,06

30

29,90

31,65

31,51

31,36

31,21

31,06

30,90

30,75

30,59

30,42

30,26

30,2

30,10

31,85

31,71

31,56

31,41

31,26

31,10

30,95

30,79

30,62

30,46

30,4

30,30

32,05

31,91

31,76

31,61

31,46

31,30

31,15

30,99

30,82

30,66

30,6

30,50

32,26

32,11

31,97

31,82

31,67

31,51

31,35

31,19

31,03

30,86

30,8

30,70

32,46

32,31

32,17

32,02

31,87

31,71

31,55

31,39

31,23

31,06

31

30,90

32,66

32,51

32,37

32,22

32,07

31,91

31,75

31,59

31,43

31,26

31,2

31,10

32,86

32,72

32,57

32,42

32,27

32,11

31,95

31,79

31,63

31,46

31,4

31,29

33,06

32,92

32,77

32,62

32,47

32,31

32,15

31,99

31,83

31,66

31,6

31,49

33,27

33,12

32,97

32,82

32,67

32,51

32,35

32,19

32,03

31,86

31,8

31,69

33,47

33,32

33,17

33,02

32,87

32,71

32,55

32,39

32,23

32,06

32

31,89

33,67

33,52

33,37

33,22

33,07

32,91

32,75

32,59

32,43

32,26

32,2

32,09

33,87

33,72

33,57

33,42

33,27

33,11

32,95

32,79

32,63

32,46

32,4

32,29

von 18,75° C. (15° R.) ausführen zu können, hat Balzberg eine Correctionstabelle berechnet, welche

vorstehend im Auszuge gegeben ist. Das Vorwärmen der

Soole mittels der im Dampfe enthaltenen latenten Wärme in offenen Pfannen

erfordert viel Raum, ergibt grobes, miſsfarbiges Salz in denselben und bedingt eine

eigene Bedienung, so daſs dieses Verfahren meist wieder verlassen ist. Dagegen

besteht der Vorwärmer in Ischl, welcher am Ende der Pfanne in dem auſserhalb

derselben gelegenen Dunstfange aufgestellt ist, aus 3 Behältern C (Fig. 11

Taf. 25). Dieselben sind aus 4mm starkem

Eisenbleche zusammengenietet und oben wie unten durch Röhren verbunden. Jeder dieser

3 Behälter ist 4m lang, 1m,5 hoch und hat eine lichte Weite von 0m,16, so daſs die wirksame Oberfläche 40qm beträgt. Die Deckel sind nur leicht

aufgeschraubt, um einerseits die Verdampfung zu verhindern und andererseits eine

leichte Reinigung zu ermöglichen, welche einfach dadurch bewerkstelligt wird, daſs

man die unten angebrachten 6 Rohrstutzen m öffnet,

sodann den ganzen Apparat mit Wasser gut ausspült und allenfalls mit Drahtbürsten

scheuert. Zum Schütze gegen Rost ist der ganze Apparat mit einem Miniumanstriche und

auſserdem noch mit einem kräftigen Zinkschutze versehen.

Um diesem Apparate die volle Wirksamkeit zu sichern, war es nothwendig, die bis jetzt

gebräuchliche unterbrochene Pfannenfüllung zu verlassen. Die Höhe des Soolenspiegels

in der Pfanne wird daher durch einen kupfernen Schwimmer s bestimmt, welcher durch ein Ventil v den

Zufluſs aus dem Vorwärmer derart regelt, daſs eben nur so viel Soole in die Pfanne

einrinnt, als derselben durch Verdampfung oder Ausziehen des Salzes entzogen wird.

In dem Troge d befindet sich ein Schwimmer e, welcher seinerseits wieder den richtigen Zufluſs der

Soole bei f regelt, von wo aus die Soole zuerst durch

den Kipptrog g flieſsen muſs. Ein mit letzterem

verbundener Zählapparat z (Fig. 13)

gibt die Zahl der Kippungen und somit auch in jedem Augenblicke die von der Pfanne

verbrauchte Soolenmenge an. Bei einer Dampfabzugstemperatur von durchschnittlich 43°

wird die Soole in diesem Vorwärmer von 0° auf 40° vorgewärmt. Da nun täglich

67673k Soole verarbeitet werden, deren

specifische Wärme 0,8384 beträgt, so nimmt die Soole aus dem Dampfe täglich 2 269

500° auf, entsprechend einer Ersparung von 656k

Traunthaler Kohle von je 3000° Brennwerth.

Zur Soolenmessung dienen bei den alpinen Salinen der Schwind'sche Meſstrog (vgl. 1870 198 * 23) und die Messung in groſsen cubicirten Gefäſsen, die sogen.

Stubenmessung. Der Meſstrog beruht auf Messung der Druckhöhe, unter welcher die

Soole bei Annahme eines bestimmten Querschnittes ausflieſst. Diese Einrichtung setzt

entweder einen fortwährend gleichen Soolendurchfluſs, oder eine fortwährende

Beobachtung voraus. Beim Sudprozesse ist jedoch ersteres nicht der Fall und

letzteres unzukömmlich. Die ungleich genauere Stubenmessung erfordert jedoch eine Druckhöhe gleich

der Stubenhöhe und einen ziemlich groſsen Raumbedarf, da man zweier solcher Behälter

benöthigt, welche, um nicht zu ott entleert und wieder gefüllt zu werden, möglichst

groſs gemacht werden müssen. Auch dieser Nachtheil, namentlich der Druckverlust,

machte diese Art der Messung unthunlich. Dagegen hat sich die von Balzberg bereits in der Oesterreichischen Zeitschrift, 1879 * S. 46 beschriebene, inzwischen aber

verbesserte, in Fig. 12

Taf. 25 skizzirte Meſsvorrichtung bewährt. Zunächst wurde der Schwerpunkt des

Apparates durch Anbringung eines Gewichtes a

verstellbar gemacht. Um diese Last andererseits wieder auszugleichen, muſste der

Winkel, welchen der Soolenspiegel mit dem Boden des Gefäſses bildet, spitzer gemacht

werden, wodurch auch noch der Vortheil erreicht wurde, daſs der Apparat einen

geringeren Ausschlagwinkel erhielt, daher nicht so stark auf seine Unterlage

aufschlug. Bei der Ausmessung des Apparates hat man nur nöthig, die durchflieſsende

Soolenmenge direkt zu messen und, je nachdem das Ergebniſs zu hoch oder zu niedrig

ausfällt, das Gewicht a nach abwärts oder aufwärts zu

schieben, endlich die feine Tarirung durch Anschrauben oder Abnehmen von

Messingplättchen an das Gewicht zu bewerkstelligen. Da jedes der beiden

Doppelgefäſse einen Fassungsraum von 5l hat und

der Hubzähler jede zweite Kippung angibt, so hat man die Angabe desselben nur durch

10 zu theilen, um sofort die durchgeflossene Zahl Hektoliter zu erhalten.

Der zunehmende Mangel an Brennholz im Salzkammergute veranlaſsle die

Salinenverwaltung mit Ende des J. 1881 auch in Ischl theilweise fossile Brennstoffe

zu verwenden. Die günstigen Resultate, welche die Saline Aussee (vgl. 1882 246 * 288) mit der Gasfeuerung erzielt, waren Veranlassung, daſs ursprünglich dieselben

sogen. Heupel'schen Generatoren angelegt wurden,

welchen man jedoch nach und nach, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, die in

Fig. 9 und 10, 13 und 14 Taf. 25

veranschaulichte Form gab. Da auch hier die Gase zur direkten Trocknung des Salzes

verwendet werden, so war eine völlig reine Verbrennung Bedingung. Die Brennerformen,

durch welche dieser Zweck erreicht wurde, sind in Fig. 9 bei

dem Kohlen- und in Fig. 10 bei

dem Holz-Gasofen ersichtlich gemacht. Die heiſse Luft,

welche durch die Schlitze b mit den durch die Schlitze

a strömenden Gasen in einem rechten Winkel

zusammentrifft, mengt sich mit letzteren schon vor Eintritt in den Verbrennungsraum

e durch die Schlitze c.

Die Untersuchung der Rauchgase ergab im Mittel für die ursprüngliche Construction

(I), für die Brenner Fig. 10

(II) und für die Kreuzbrenner Fig. 9 (III)

folgende Zusammensetzung:

I

II

III

Kohlensäure

11,2

14,0

15

Kohlenoxyd

0,2

0

0

Sauerstoff

9,0

5,5

4

Stickstoff

79,6

80,5

81

Die Kreuzbrenner arbeiteten somit am günstigstenVgl. Ferd. Fischer: Taschenbuch für

Feuerungstechniker (Stuttgart 1883. J. G.

Cotta) S. 28. und wurde damit ein vollkommen weiſses

Salz in den Darren erzielt. Diese Verwendung der heiſsen Verbrennungsgase in den

Darren ist für den eigentlichen Sudbetrieb sehr nachtheilig, da die Darrung nicht

gelingt, wenn die Gase nicht durchschnittlich mit 250° die Pfanne verlassen, durch

Oeffnen und Schlieſsen der Dörrkammern der Querschnitt der Abströmung fortwährend

geändert wird, weil ferner die Gase stets mit kaltem, nassem Salze in Berührung

kommen und durch diese wechselnde Abkühlung beständige Zugschwankungen entstehen.

Die Leistung der Darren ist überhaupt sehr gering. Die Endtemperatur der Gase von

der Pfanne betrug im Durchschnitte 250°, beim Austritte aus den Darren 83°. Von der

hier abgegebenen Wärme werden aber, wie Balzberg

berechnet, nur ⅛ wirklich zur Wasser Verdampfung verbraucht. Da nun die Dörrung dann

am meisten Wärme absorbirte, wenn die Dörrtemperatur niedrig und die Dörrzeit eine

lange wurde, so wurde durch Anbringung einer direkten Heizung in den Darren die

Abzugstemperatur der Gase um so viel erhöht, als zu einem guten Darrprozesse

nothwendig war, während man die Gase mit einer solchen Temperatur abziehen lieſs,

als zu einem guten Sudprozesse dienlich war. Das Verfahren hat sich bewährt.

Bei der Vergasung der Traunthaler Kohle im Generator Fig. 10

wurden durchschnittlich mit 100k Kohle 137k,3 Salz, bei direkter Kohlenfeuerung aber nur

117k Salz erhalten, entsprechend einer

Ersparung von 13 Procent an Brennstoff.

Zur Vergasung von Holz wurde der Brenner beibehalten; an

Stelle des Rostes brachte man aber eine nach vorn geneigte schiefe Ebene und

Schlitze zum Lufteintritte an. Bei den 4 Generatoren (Fig. 9, 13 und 14 Taf. 25)

findet der Lufteintritt für die Gasverbrennung bei f

statt, der Luftstrom theilt sich sodann in die Kanäle g

und h; ersterer geht sogleich nach rückwärts, um durch

die hin- und hergehenden Kanäle i in die Kammer k zu gelangen, von wo sie stark erhitzt in den Brenner

eintritt. In gleicher Weise gelangt die Luft aus dem Kanäle h durch l und m

in die entgegengesetzte Seite des Brenners. Die Schütthöhe wurde auf 1m,15 erhöht.

Um nun einen möglichst verläſslichen Vergleich zwischen der Vergasung und Verbrennung

im Pultofen zu gewinnen, wurden die beiden ganz gleichen Pfannen des Kolowrat-Werkes

benutzt, beide gleichzeitig angezündet und gelöscht und in beiden die gleiche

Holzsorte verfeuert. Die Vergasung ging sehr regelmäſsig und ohne Störung von

statten. Die Asche schmolz und trat als Schlacke zwischen den Schlitzen heraus. Die

Bedienung war sehr bequem. Die Dörrung war rein und vollkommen, obwohl auch hier

durch eigene Feuerung in den Darren nachgeholfen werden muſste. Die Resultate in

den drei vorgenommenen Probesuden ergaben für je 1cbm weiches Holz:

Pultfeuerung

Gasfeuerung

1)

438,2k Salz

511,1k Salz

2)

431,8

483,6

3)

437,7

506,8

–––––––––––

––––––––––

im Mittel

435,9k Salz

500,5k Salz,

daher gegen die Pultfeuerung um 14,8 Proc. günstiger, eine

Zahl, die bei den groſsen Massen Holzes, welche noch immer zur Salzerzeugung

verwendet werden, eine bedeutende Summe darstellt. Beim zweiten Sude wurden die Gase

versuchsweise durch übermäſsiges Oeffnen der Abzugsschieber mit einer höheren, der

Pultfeuerung ähnlichen Endtemperatur, nämlich mit durchschnittlich 242°, in die

Darren entlassen; dies hatte sogleich ein vermindertes Ausbringen zur Folge und

bestätigte die früher ausgesprochene Ansicht. Es wäre daher auch richtiger, das

Mittel aus den Resultaten des ersten und dritten Sudes mit 509k Salz für 1cbm

weiches Holz für diese Art der Gasfeuerung anzusetzen.

Tafeln