| Titel: | Neuerungen an Schiebersteuerungen mit veränderlichem Hube und veränderlichem Voreilen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 381 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Schiebersteuerungen mit

veränderlichem Hube und veränderlichem Voreilen.

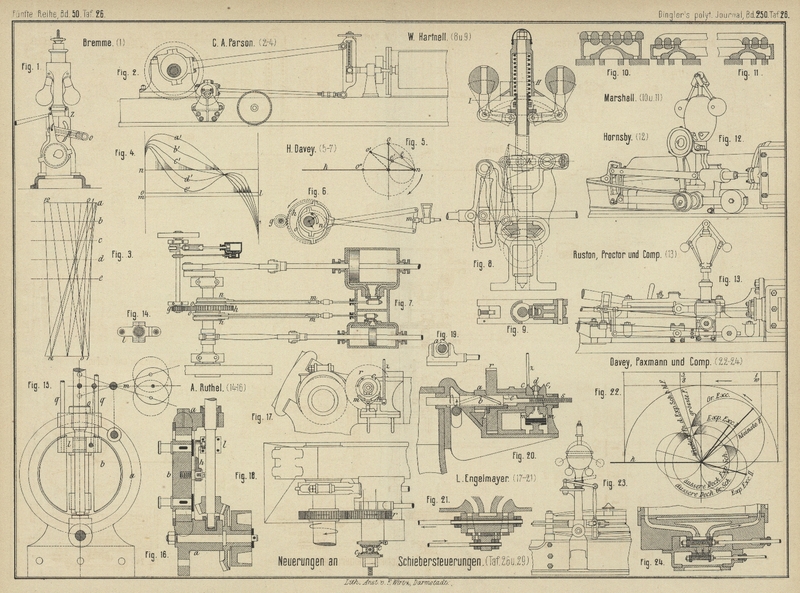

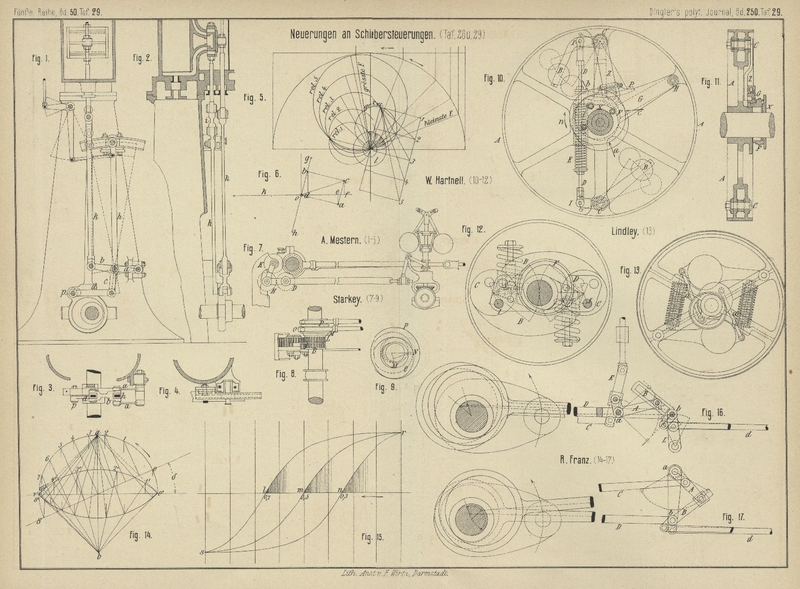

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 26 und 29.

Neuerungen an Schiebersteuerungen mit veränderlichem

Hube.

Eine Veränderung des Füllungsgrades kann man bei

Schiebersteuerungen bekanntlich u.a. dadurch herbeiführen, daſs man den Schieberweg

vergröſsert oder verkleinert, ferner dadurch, daſs man den Schieberweg gegen den

Kolbenweg verschiebt (z.B. durch Aenderung des Voreilwinkels des treibenden

Excenters), so daſs der Schieber seine Mittellage bei anderen Kolbenstellungen

erreicht, und endlich dadurch, daſs man beides zugleich ausführt, wie es z.B. bei

den gewöhnlichen Locomotivsteuerungen geschieht. Bei den nachstehend beschriebenen

Steuerungen, von denen die meisten durch den Regulator beeinfluſst werden, kommen

diese drei Methoden zur Anwendung.

Zunächst sind drei bemerkenswerthe englische Constructionen zu verzeichnen, bei denen

nur ein Schieber benutzt ist.

Fig.

1 Taf. 26 zeigt nach dem Engineer, 1882 Bd.

53 S. 378 eine Steuerung von Bremme, welche in der

Hauptsache mit der für Umsteuerungen bestimmten Construction von Klug (1881 242 * 6)

übereinstimmt, hier aber mit dem Regulator in Verbindung gebracht ist. Die nahezu

vertikal stehende Stange des mit der Kurbel gleichgerichteten Excenters wird in A mittels eines Lenkers R

auf einem Kreisbogen geführt, so daſs der Endpunkt, an welchem die

Schieberschubstange angreift, eine eiförmige Curve beschreibt. Der Drehzapfen O des Lenkers ist an einem Arme D befestigt, welcher am Regulatorgestelle drehbar gelagert und mit der

Regulatorhülse durch eine Zugstange Z verbunden ist. In

der gezeichneten, dem Beginne des Kolbenhubes entsprechenden Stellung fällt der

Punkt A mit dem Drehpunkte des Armes D zusammen, wodurch ein constantes Voröffnen erreicht

wird. Je höher der Arm D gehoben wird und sich einer

zur Excenterstange senkrechten Stellung nähert, um so geringer wird der seitliche

Ausschlag des Endpunktes, um so kleiner also der Schieberhub. Die Steuerung ist

einfach; doch wird die Rückwirkung auf den Regulator ziemlich beträchtlich sein.

Bei dieser wie bei den Coulissen- und ähnlichen Steuerungen, welche mit nur einem

Schieber arbeiten, ist durch frühen Abschluſs des Einströmkanales auch ein früher

Abschluſs des Ausströmkanales verbunden, so daſs man also bei starker Expansion auch

starke Compression erhält Während diese Eigenschaft im Allgemeinen, namentlich für

schnell gehende Maschinen, innerhalb gewisser Grenzen nur als ein Vorzug bezeichnet

werden kann, wird sie seltsamerweise immer noch vielfach als ein Fehler solcher

Steuerungen, welcher einen Arbeitsverlust bedingt, betrachtet. Diese Anschauung mag

auch der in Fig. 2 Taf.

26 nach Engineering, 1882 Bd. 34 S. 135 dargestellten

Construction von C. A. Parson

zu Grunde liegen. Der

Schieber erhält hier seine Bewegung von einer Coulisse aus, welche im oberen Punkte

mit einem auf der Kurbelwelle sitzenden, im unteren Punkte aber mit einem auf einer

Hilfswelle aufgekeilten Excenter verbunden ist. Diese Hilfswelle macht durch

Stirnräder getrieben, 3mal so viel Umdrehungen als die Kurbelwelle, in Folge dessen

die Coulisse eine eigenthümlich schaukelnde Bewegung ausführt.

In Fig.

3 Taf. 26 sind die auf einander folgenden Stellungen 0 0, 1 1 ... 12 12

derselben für einfachen Kolbenhub angedeutet. Befindet sich nun der Gleitklotz am

oberen Ende der Coulisse, so ist die Schieberbewegung dieselbe, als wenn sie durch

das Hauptexcenter allein bewirkt würde. Der Schieberweg, als Ordinate zum Kolbenwege

aufgetragen, gibt die bekannte Schieberellipse (vgl. Curve a in Fig. 4).

Wird aber der Gleitklotz nach einander in die Stellungen b,

c, d, e (Fig. 3)

gebracht, so nehmen die Curven des Schieberweges die Gestalt b', c', d', e' (Fig. 4) an.

Die Gerade ml gibt für alle die Mitte des Schieberweges

an. Ist nun z.B. die äuſsere Deckung gleich mn, die

innere Deckung gleich mo genommen, so erhält man, wie

aus Fig. 4 ersichtlich, für die tieferen Lagen des Gleitklotzes sehr frühen

Dampfabschluſs, während der Schluſs der Ausströmung bei allen Lagen

verhältniſsmäſsig spät stattfindet. Allerdings wird für die Stellungen in der Nähe

der Coulissenmitte der ausströmende Dampf kurz vor Mitte Hub stark gedrosselt; bei

der Stellung e wird der Ausströmkanal in diesem Punkte

sogar fast völlig geschlossen. Die Lagen unterhalb der Coulissenmitte können daher

auch nicht benutzt werden. Der Hub des Hilſsexcenters wird etwa zu 11/16 vom Hube des

Hauptexcenters genommen.

Für sehr groſse Maschinen ist die in Fig. 6 und

7 Taf. 26 an einer Compoundmaschine veranschaulichte Einrichtung von H. Davey in Firma Hathorn,

Davey und Comp. in Leeds, England (* D. R. P. Nr. 17164 vom 18. Juni 1881)

bestimmt. Die Schieberstange jedes Cylinders ist an ein Querstück m (Fig. 6)

gehängt, an dessen Endpunkte zwei auf der Kurbelwelle befindliche Excenter n und o angreifen. Die

Excenter n sind fest auf der Welle, die Excenter o dagegen frei drehbar auf derselben und mit einem

Zahnrade h verbunden, das mit einem kleineren Rade g in Eingriff ist. Letzteres befindet sich auf der

Kurbelwelle einer kleinen Hilfsmaschine, welche nur die Excenter o der Hauptmaschine, unabhängig von dieser, anzutreiben

hat und hierdurch eine Regulirung der Geschwindigkeit in folgender Weise bewirkt:

Befindet sich bei der Todtpunktlage der Kurbel k eines

Cylinders (vgl. Fig. 5) der

Mittelpunkt des zugehörigen festen Excenters in n, der

des losen in o, so bewegt sich der Schieber gerade so,

als ob er durch ein einziges Excenter angetrieben würde, dessen Mittelpunkt in e, d.h. auf der Mitte der Verbindungslinie no liegt, weil die Schieberstange gerade in der Mitte

des Querstückes m angreift. Läuft nun die Hauptmaschine

verhältniſsmäſsig schneller als die Hilfsmaschine, so wird das Excenter o hinter n zurückbleiben und, wenn dann etwa

für dieselbe Todtpunktlage o nach o' gekommen ist, so wird die Schieberbewegung derart

sein, als ob sie durch ein Excenter mit dem Mittelpunkte e' bewirkt würde. Es ist mithin der Schieberhub bedeutend kleiner

geworden; allerdings ist auch die Voreilung geringer, jedenfalls wird aber die

Füllung hierbei kleiner. Ist endlich o in die Lage o'' gelangt, so daſs es n

gerade gegenüber steht. so schwingt das Querstück m um

seinen Mittelpunkt und der Schieber bleibt in seiner Mittellage in Ruhe. Befindet

sich das lose Excenter o bei der Normalgeschwindigkeit

der Maschine zwischen o und o'', so wird auch bei einer Verzögerung der Hauptmaschine gegen die

Hilfsmaschine ein gröſserer Hub, also gröſsere Füllung eintreten. Allgemein wird ein

Beharrungszustand nur möglich sein, wenn die Geschwindigkeit der Hauptmaschine der

Geschwindigkeit der Hilfsmaschine entspricht. Es kommt also nur darauf an, der

letzteren einen gleichmäſsigen Gang zu geben (was am besten mit einem auf ein

Drosselventil wirkenden Regulator zu erreichen sein wird), um einen gleichförmigen

Gang der Hauptmaschine zu erhalten.

Der Hauptvorzug dieser Regulirung liegt in der sehr schnellen Wirkung. Man hat

versuchsweise eine groſse Maschine mit der Bremse abwechselnd belastet und dann

schnell entlastet und dabei soll eine Aenderung der Geschwindigkeit kaum wahrnehmbar

gewesen sein. Die Einrichtung würde sich daher vorzüglich für Schiffsmaschinen

eignen, bei welchen, wenn die See hoch geht, die Belastung durch Ein- und Austauchen

der Schraube oft schnell und bedeutend wechselt. Auch eine Regulirung von Hand ist

sehr bequem, da man nur die Hilfsmaschine zu beeinflussen braucht. So genügte bei

den Versuchen ein Bremsen des Schwungrädchens der Hilfsmaschine mit der Hand, um die

Hauptmaschine sofort zum Stillstande zu bringen.

Bei der in Fig. 6

gezeichneten Anordnung ist durch einen an dem Excenter o befestigten und in einem Schlitze des Excenters n geführten Stift nur eine relative Verdrehung von o gegen n um 90° (von o bis o''

Fig

5) möglich. Gestattet man aber eine Weiterdrehung über o'' hinaus, so tritt, wie ersichtlich, eine

Dampfvertheilung für den entgegengesetzten Drehungssinn ein. Man hat dann nur

nöthig, die Hilfsmaschine umzusteuern, um auch die Hauptmaschine zur

Drehungsumkehrung zu veranlassen. Ferner kann man die Einrichtung auch mit dem

Expansionsschieber einer Doppelschiebersteuerung verbinden; ja auch bei Hahn- und

Ventilsteuerungen ist die gleiche Methode der Regulirung anwendbar.

Bei den Zweischiebersteuerungen wird eine Veränderung des Expansionsschieberhubes bekanntlich am

einfachsten durch Einschaltung einer um einen festen Punkt schwingenden Coulisse

zwischen Excenter- und Schieberstange erreicht, wie dies z.B. bei den folgenden drei

neueren englischen Constructionen benutzt ist.

Fig.

8 und 9 Taf. 26

zeigen nach dem Iron, 1882 Bd. 20 S. 482 bezieh. Engineering, 1882 Bd. 34 S. 205 eine Anordnung von W. Hartnell in Leeds in Verbindung mit einem Regulator

nach Marshall's System. Die Coulisse ist hier direkt an

dem Regulatorgestelle gelagert. Der Hebel h, an welchem

die Schubstange des Expansionsschiebers hängt, ist, um eine bequeme Verstellung von

Hand zu ermöglichen, mit dem die Regulatorhülse umfassenden Hebel durch eine

Klemmschraube verbunden. Diese Steuerung wird von Marshall

Söhne und Comp. in Gainsborough schon seit längerer Zeit bei ihren

Maschinen bis zu 200e mit gutem Erfolge

benutzt.

Ein Uebelstand dieser Coulissensteuerungen ist, daſs die Coulisse in den äuſseren

Schwingungslagen gegen die Schieberschubstange stark geneigt ist und daher der in

der Richtung der letzteren wirkende Druck gegen die Gleitfläche leicht so schräg

gerichtet sein kann, daſs der Reibungswinkel überschritten und der Gleitklotz bei

jeder Schwingung in der Coulisse hin- und hergezogen wird, in Folge dessen der

Regulator „tanzt“. Am besten wird diesem Uebelstande wohl durch Anwendung

langer Coulissen und möglichst kleinen Schieberhubes abzuhelfen sein. So benutzt Marshall bei kleineren Maschinen den in Fig. 10,

bei gröſseren den in Fig. 11

Taf. 26 angegebenen Gitterschieber, der einen nur sehr geringen Hub erfordert.

Hornsby und Söhne in Granthain wollen den genannten

Uebelstand durch Einschaltung eines Excenters in das Stellzeug des Regulators

vermeiden und benutzen hierzu die in Fig. 12

Taf. 26 nach Engineering, 1883 Bd. 35 S. 294

dargestellte Einrichtung. Der die Regulatorhülse umfassende Hebel ist auf einer

Welle befestigt, welche am Stirn ende ein Excenter trägt. Von der Excenterstange

wird, um den nöthigen Hub heraus zu bekommen, mittels einer starken Hebelübersetzung

die Stellbewegung auf die Schieberschubstange übertragen. Bei der groſsen Reibung am

Excenter wird allerdings hier eine Rückwirkung auf den Regulator kaum noch möglich

sein. Es ist aber zu beachten, daſs dieselbe Reibung auch vom Regulator bei der

Verstellung des Gleitklotzes überwunden werden muſs und dadurch seine

Empfindlichkeit sehr beeinträchtigt wird. Um die nöthige Energie zu erlangen, ist

ein auſsergewöhnlich schweres Belastungsgewicht benutzt.

Ruston, Proctor und Comp. in Lincoln verwenden bei ihren

in England sehr beliebten kleineren Maschinen die in Fig. 13

Taf. 26 nach dem Engineer, 1882 Bd. 53 S. 433 bezieh.

Iron, 1882 Bd. 19 S. 139 angegebene Anordnung. Die

Coulisse hat die gleiche Lage wie bei der vorigen Construction. Das Stellzeug aber

ist einfacher. Eine durch die hohle Regulatorspindel gehende, mit der Hülse

verbundene Zugstange ist direkt mit einem Arme eines Hebels verbunden, dessen

anderes Ende die Schieberschubstange trägt. Ein verstellbares Gegengewicht für den

Gleitklotz und die mit ihm verbundenen Theile ermöglicht eine Aenderung in der Belastung des Regulators

und dadurch der Umlaufzahl der Maschine.

A. Ruthel in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 21433 vom 23.

Juli 1882, Zusatz zu * Nr. 1590, vgl. 1881 239 * 421) hat

den a. a. O. beschriebenen Steuermechanismus in der aus Fig. 14 bis

16 Taf. 26 ersichtlichen Weise abgeändert. Der Regulator ist vor der

Mitte der drehbaren Scheibe b aufgestellt und seine

Spindel direkt in dem die Scheibe umfassenden Ringe a

gelagert. Die Verbindung des Gleitstückes b mit der

Regulatorhülse wird durch die kleine Kurbel h, die

zweitheilige, auf der Regulatorspindel gleitende und durch Stangen q geführte Schelle l (Fig.

14), eine Gelenkstange o (Fig. 15)

und den die Hülse umfassenden Hebel m gebildet.

Letzterer ist mit einem Gegengewichte für den Gleitklotz versehen.

All diese Anordnungen haben den Vorzug groſser Einfachheit; doch wird die Einwirkung

des Regulators auf die Steuerung immer etwas mangelhaft sein. Während des Hubes ist

jedenfalls der Reibungswiderstand des Gleitklotzes in der Coulisse zu groſs, als

daſs eine Verschiebung desselben bei nicht sehr groſsen Geschwindigkeitsänderungen

möglich wäre, und die Zeitdauer der Entlastung bei der Bewegungsumkehrung ist nur

sehr klein, besonders bei schnell laufenden Maschinen. Die Verstellung kann mithin

nur ruckweise erfolgen und daher leicht zu groſs oder zu klein ausfallen. Meistens

wird sie zu gering sein und die Maschine bei einer plötzlichen Belastung oder

Entlastung erst nach längerer Zeit (wenn überhaupt) die normale Geschwindigkeit

wieder erreichen.

Die Aenderung des Voreilens allein, d.h. also die

Verschiebung des Schieberhubes gegen den Kolbenhub kann, wie bekannt, in einfachster

Weise durch Verdrehung des Excenters gegen die Kurbelwelle erreicht werden. Diese

Verdrehung aber durch den Regulator zu bewirken, bietet einige Schwierigkeiten.

L Engelmayer in Hanau (* D. R. P. Nr. 20676 vom 17. Mai

1882) benutzt zu diesem Zwecke einen indirekt wirkenden Regulator mit Wendegetriebe.

Der Mechanismus ist in Fig. 17 bis

21 Taf. 26 abgebildet. Von der Kurbelwelle wird durch gleich groſse

Stirnräder eine in ihrer Längsrichtung verschiebbare Hilfswelle b (Fig. 20)

angetrieben, welche mit der zur Hohlwelle e

verlängerten Nabe des Rades r durch Nuth und Keil

gekuppelt ist, so daſs sie also stets dieselbe Umlaufzahl wie die Kurbelwelle hat.

Auf dieser Hilfswelle b befindet sich ein mit einem

Daumen versehener Stahlring a (Fig. 19),

welcher die Stelle des gewöhnlichen Expansionsexcenters vertritt, und zwar greift

derselbe mit schrägem Keile in eine Schraubennuth der Welle b ein. Eine Längsverschiebung ändert mithin die Lage des Daumens gegen b und damit auch gegen die Kurbelwelle. Die Welle b geht einerseits in eine Schraubenspindel s über, deren gegen Verschiebung gesicherte Mutter mit

einem Bremsrädchen c1

und daran befindlichem Zahnkranze ein Stück bildet. Ein zweites, auf e lose drehbares Bremsrädchen c ist mit c1

durch ein kleines Kegelrad d, dessen Achse in e befestigt ist, gekuppelt. Die Zugstange z des Regulators ist mit zwei um eine feste Achse

drehbaren Bremsbacken m (vgl. Fig. 17)

verbunden, von denen der eine unter e, der andere unter

c1 liegt. Im

Beharrungszustande, wenn keiner der Bremsbacken die Scheiben c, c1 berührt, gehen c, d und c1 wirkungslos mit herum, als ob sie mit e ein starres Ganze bildeten. Wird aber das Rad c1 gebremst, also die

Mutter fest gehalten, so wird die Spindel einwärts geschraubt und der Daumen gegen

b zurückgedreht, so daſs der Expansionsschieber

später öffnet und später schlieſst, also die Füllung vergröſsert wird. Dabei dreht

sich c doppelt so schnell als die Welle e. Wird umgekehrt c

gebremst, so wird c1 zu

einer doppelt so schnellen Drehung veranlaſst, hierdurch die Spindel

herausgeschraubt und der Füllungsgrad verringert. Der Expansionsschieber soll hier

nicht direkt auf dem Grundschieber schleifen, sondern auf einer den letzteren

überdeckenden, aber gegen den Schieberkasten festgelegten Platte (vgl. Fig.

21), welche jederseits mit zwei Durchströmschlitzen versehen ist, damit

der Schieberhub möglichst klein ausfalle.

(Schluſs folgt.)