| Titel: | Neuerungen auf dem Gebiete der Telegraphie und Telephonie. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 395 |

| Download: | XML |

Neuerungen auf dem Gebiete der Telegraphie und

Telephonie.

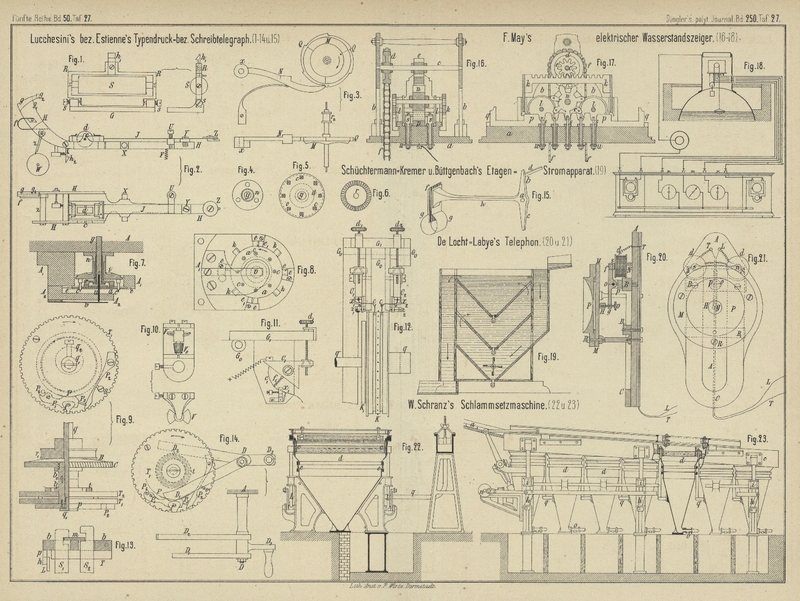

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

(Fortsetzung des Berichtes S. 304 d.

Bd.)

Neuerungen auf dem Gebiete der Telegraphie und

Telephonie.

An den Schreibtelegraphen für die gewöhnliche

Morse-Schrift war wesentlich Neues nicht zu verzeichnen. Es ist höchstens zu

erwähnen, daſs in dem in England und Frankreich vorwiegend bei dem selbstthätigen

Abtelegraphiren gelochter Streifen benutzten, zeitweise jedoch auch für Handarbeit

zu benutzenden Schnellschreiber von Wheatstone – und in

gleicher Weise bei dem zugehörigen Wheatstone'schen

selbstthätigen Sender – die Vorrichtung vereinfacht worden ist, mittels welcher die

Laufgeschwindigkeit des Triebwerkes und somit des Papierstreifens durch bloſse

Verstellung einer Kurbel innerhalb sehr weiter Grenzen verändert werden kann.

Abweichend von der verwandten älteren Vorrichtung (vgl. Telegraphie Journal, 1881 Bd. 9 * S. 13) wird dies jetzt durch einfache

Verschiebung eines Reibungsröllchens in Richtung seiner Achse über einer gröſseren

Reibungsscheibe und zwar in Richtung eines Halbmessers der Stirnfläche der

letzteren, ähnlich wie in Uppenborn's Arbeitsmesser für

elektrische Leitungen (vgl. 1883 249 * 476) und in dem

elektrischen Arbeitsmesser von Siemens und Halske (vgl.

* S. 260 d. Bd.).

Wheatstone's automatischer Sender fand sich in der

englischen und französischen Abtheilung sowie bei der Groſsen Nordischen

Telegraphen-Gesellschaft in seiner neueren Form (vgl. Telegraphie Journal, 1881 Bd. 9 S. 47), der in Verbindung mit dem

selbstthätigen Sender und Schnellschreiber benutzte Schnelltranslator (fast repeater) erschien in der daselbst * S. 84

beschriebenen Form, welche sich an das englische Relais (a. a. O. 1880 Bd. 8 * S.

100) anschlieſst.

Noch ist aus der französischen Abtheilung eines Schreibtelegraphen von Ed. Estienne in Paris (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 24170 vom

17. Oktober 1882) zu gedenken. Wie schon Andere vor ihm (vgl. Zetzsche: Handbuch der elektrischen Telegraphie, Bd. 1

S. 41, 482 und 427) geht Estienne darauf aus, das

Unbequeme der Morse-Striche dadurch zu umgehen, daſs er dieselben auf den Kopf

stellt und zwar so, daſs das Wort „Telegraph“ anstatt der bekannten Form:

— ‧ ‧ — ‧ ‧ ‧ — — ‧ ‧ — ‧ ‧ — ‧ — — ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

die Form annimmt:

Textabbildung Bd. 250, S. 395

Dabei wird es zugleich möglich, daſs die Striche mittels

ebenso kurzer Ströme telegraphirt und auf den Streifen geschrieben (gedruckt) werden

wie die Punkte. Die elektrische Einrichtung des Telegraphen kann sich dabei

derjenigen der gewöhnlichen Nadeltelegraphen nähern und, wie die Schrift den

Charakter der Steinheil-Schrift annimmt, so könnte man einen solchen Telegraphen auch

den Steinheil'schen Telegraphen (den ältesten

Schreibtelegraphen) dazu befähigen, solche Schrift zu schreiben, wenn man nur die

eine der beiden in gemeinschaftlicher Spule aufgestellten Magnetnadeln mittels eines

Fortsatzes befähigte und nöthigte, jedes Mal auch die andere Nadel mit gegen den

Papierstreifen zu bewegen, wenn sie selbst sich zum Schreiben an ihn heran

bewegt.

Estienne's Telegraph, welcher demnächst von der

deutschen und von der österreichischen Telegraphenverwaltung einer Probe unterzogen

werden soll, ist in etwas verschiedener Weise von Postel-Vinay und von Bréguet in Paris

ausgeführt worden, war aber bloſs in der Bréguet'schen

Ausführung ausgestellt. Die Schreibvorrichtung desselben ist in Fig. 15

Taf. 27 skizzirt. Als schreibender Theil dient ein Streifen Schafleder f, welcher in einer Art Zange g gefaſst ist und mit seinem unteren Ende in ein Farbgefäſs eintaucht.

Zwei solche Zangen g sind neben einander jede an einem

auf eine festliegende Achse a lose aufgesteckten

Winkelhebel h befestigt; der vordere Winkelhebel

besitzt einen von a aus sich nach unten erstreckenden

Arm c und einen nach oben gerichteten Arm b und von letzterem geht ein feines Stäbchen d nach der Apparatgestellwand zu; der hintere

Winkelhebel besitzt bloſs den nach unten gerichteten Arm, welcher ebenfalls mit

einem nach hinten vorstehenden Ansätze versehen ist, zugleich aber auch einen nach

vorn gerichteten Mitnehmer besitzt und durch diesen bei seiner Bewegung nach links

hin den vorderen Hebel an dessen Arm c erfaſst und

mitbewegt. Zwischen den Polen des von den Linienströmen durchlaufenen

Elektromagnetes liegt ein von einem Stahlmagnete inducirter Eisenlappen, auf dessen

Achse ein Doppelhaken aufgesteckt ist, welcher, wenn der Lappen durch die Strom

Wirkung nach links bewegt wird, mit seinem oberen Arme schiebend auf das Stäbchen

d des vorderen Hebels wirkt und diesen allein

schreiben läſst, dagegen mit seinem unteren Arme ziehend auf den Ansatz des unteren

Hebels wirkt und dabei beide Hebel zum Schreiben bringt, sobald ein Strom den Lappen

nach rechts bewegt. In ihrer Ruhelage stützen sich beide Hebel h auf einen Auflagerungsstift.

In der Postel-Vinay'schen Ausführung liegt ein Stäbchen

m1m2 aus weichem Eisen

zwischen den Polschuhen M1 und M2

eines Hufeisenmagnetes und die vier Pole der parallel oder hinter einander zu

schaltenden Elektromagnete liegen zwei oberhalb und zwei unterhalb von m1m2, zwei von der den

Doppelhaken tragenden Achse a links nach m1 hin und zwei rechts

nach m2 hin.

Textabbildung Bd. 250, S. 396

Der Geber des Estienne'schen Telegraphen besteht aus

zwei neben einander liegenden Tasten und sendet von derselben Batterie in bekannter

Weise nach Bedarf beim Niederdrücken der einen Taste positive, beim Niederdrücken

der anderen Taste negative Ströme; seine Einrichtung ist aber dadurch ein wenig

verwickelter geworden, daſs bei jeder Tastenbewegung eine Entladung der

Telegraphenleitung zur Erde bewirkt werden soll und zwar mittels einer von beiden Tasten

bewegter Stahlfeder, die an einem Erdcontacte vorüberstreicht. Die

Laufgeschwindigkeit des Triebwerkes läſst sich verändern, so daſs in 1 Minute 0,5

bis 1m,5 Papierstreifen ausgegeben wird.

An Typendrucktelegraphen fanden sich wesentliche

Neuerungen nur in der italienischen Abtheilung. Doch konnte über den einen der

daselbst ausgestellten Telegraphen, den von Faccioli

nähere Auskunft nicht erlangt werden. Dieser äuſserlich dem Hughes ähnliche

Telegraph soll ebenfalls mit Synchronismus arbeiten, jedoch nicht im Fluge drucken,

sondern bei jedesmaligem Stillstehen des Typenrades während des Drückens. Desto

angenehmer berührte das Entgegenkommen, womit Dr. A.

Lucchesini in Florenz über seinen Telegraphen (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 23904

vom 21. März 1882) Auskunft gab, welcher von Anfang Oktober an einer Probe auf einer

von der österreichischen Verwaltung dazu zur Verfügung gestellten Leitung

unterworfen werden wird. Wie die nachfolgende eingehendere Beschreibung dieses

Telegraphen, der seit der Anmeldung zur Patentirung noch einige Abänderungen

erfahren hat, zeigen wird, ist Lucchesini darauf

bedacht gewesen, von dem Laufwerke alle jene Einflüsse fern zu halten, welche durch

plötzlich auftretende und der Zeit nach unregelmäſsig sich wiederholende

Beanspruchungen der Triebkraft den Tautochronismus und damit den Synchronismus

gefährden, welcher zwischen den beiden zusammenarbeitenden – gebenden und nehmenden

– Telegraphen aufrecht erhalten werden muſs. Dieses Streben führte Lucchesini namentlich zu den Abweichungen, welche sein

Apparat gegenüber dem Hughes in der Druck Vorrichtung, in dem Schlitten des Gebers

und in der Correction zeigt. Auſserdem erstrebte Lucchesini eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Verkürzung der zum

Drucken nöthigen Zeit.

Das Triebwerk des Lucchesini'schen Telegraphen besitzt

als Regulator ein conisches Pendel an einem aufrecht stehenden, mit dem

Triebwerksgehäuse fest zu verbindenden Träger. Das Treibgewicht wiegt nur 30 bis

35k; die Bewegung wird von der Kettenradachse

durch 3 Räderpaare auf die Achse der beiden Typenräder übertragen. Durch ein

Kegelräderpaar wird ferner (wie beim Hughes) die Umdrehung der horizontalen

Typenradachse auf eine verticale Achse übertragen, welche aber anstatt der

Schlittenachse im Hughes einen Arm mit einer Contactfeder trägt und diese über einer

Vertheilerscheibe mit 32 (bezieh. 34, falls die Klaviatur 34 Tasten enthält) radial

gestellten, gegen einander isolirten Contactplatten gleichmäſsig umlaufen macht. Die

Stromgebung vermitteln aber nicht diese Contactplatten, sondern die 32 bezieh. 34

Tasten der bei jedem Umlaufe von der Contactplatte überstrichenen Klaviatur, welche

daher ganz ähnlich wieder Morse-Taster eingerichtet sind und, wenn sie

niedergedrückt werden, den Strom der an den Contactambos der Tasten gelegten

Linienbatterie einem von ihrer Achse nach der zugehörigen Contactplatte führenden Drahte

und im Augenblicke, wo die Contactfeder über letztere hinwegstreicht, der

Telegraphenleitung zuführen. Somit erkauft Lucchesini

die Beseitigung der Stöſse am Schlitten durch Zulassung einer sehr groſsen Anzahl

von Contactstellen. Für die Dauer der einzelnen Stromgebungen verlangt Lucchesini nur 1/50 bis 1/60 Secunde.

Die Klaviatur hat gewöhnlich 32 Tasten und jede Taste dient zugleich zum

Telegraphiren eines Buchstabens und einer Ziffer oder eines Interpunktionszeichens;

da indessen zur Erhöhung der Leistung zwei volle Ziffernfolgen vorhanden sind, so

ist die Anzahl der vorhandenen Interpunktionszeichen eine ziemlich beschränkte. Ganz

dieselben Zeichen, welche auf den Tasten stehen, sind auch auf den beiden

Typenrädern angebracht und zwar ist das eine Typenrad bloſs mit den Buchstaben, das

andere mit den Ziffern und den Satzzeichen besetzt. Die beiden Typenräder sind so

groſs, daſs zwei (oder mehr) volle Folgen von Buchstaben darauf Platz haben. Daher

muſs denn auch die Contactfeder über dem Vertheiler zwei (oder mehr) Mal so viele

Umläufe machen als die Typenräder. Unter den Buchstaben sind auſserdem die Vocale A, E, I und O zwei

Mal vorhanden (diese Anordnung schützt Patentanspruch 2 als „neu“); bei den

Zeigertelegraphen war und ist ja eine Wiederholung einzelner Buchstaben ganz gewöhnlich. In den Sprachen, welche den Buchstaben W enthalten, soll zugleich das U in der Klaviatur doppelt vorkommen und deshalb die Zahl der Tasten auf

34 erhöht werden. Eine und dieselbe Blanktaste wird beim Figurenwechsel in beiden

Fällen benutzt; zur Erzeugung der Zwischenräume dienen zwei sogen. (Trenn-)

Punkttasten, deren zweite zugleich zur Einstellung dient. Der Schluſspunkt steht mit

auf der Z-Taste.

Der Elektromagnet in Lucchesini's Typendrucker ist dem

Meyer'schen ganz ähnlich. Die von den Linienströmen

durchlaufene Spule S (Fig. 1 Taf.

27) ist mit ihrem weichen Eisenkerne in einem Messingrahmen R befestigt, welcher an seinem unteren Ende auf zwei Schraubenspitzen s in der Grundplatte G

drehbar gelagert ist. Ihr gegenüber liegt ein Hufeisen-Stahlmagnet, dessen 3

Lamellen durch Polschuhe so zusammengefaſst sind, daſs die eigentlichen Pole den

Enden des Eisenkernes der Spule gegenüber liegen und denselben für gewöhnlich an

sich heranziehen, bis ein Strom die Spule durchläuft und deren Kern so magnetisirt,

daſs er vom Hufeisen abgestoſsen wird. Behufs Regulirung der Anziehung und

Abstoſsung kann der Hufeisenmagnet in seinen Führungen mittels einer Schraube

horizontal hin und her bewegt und dadurch dem Kerne mehr oder weniger nahe gebracht

werden (diese Anordnung schützt als „neu“ der Patentanspruch 4). An dem

Rahmen R ist ein Häkchen h1 angeschraubt, welches sich, so lange

der Eisenkern vom Hufeisen angezogen ist, in ein zweites Häkchen h2 am Druckhebel H (Fig. 2)

einhakt, das durch eine Feder nach rechts gegen einen Anschlag gedrückt wird, nach

links aber ein wenig ausweichen kann. Wird der Rahmen R

mit dem Eisenkerne vom

Hufeisenmagnete abgestoſsen, so hakt sich h1 aus h2 aus und nun vermag die nicht zu kräftige Feder F nahe am rechten Ende des Hebels H denselben um seine Achse X zu drehen, wobei dann die auf dem Druckhebel H ruhende Druck walze d den in einer

passenden Führung über sie hinweggeleiteten, 6 bis 7mm breiten Papierstreifen mit empornimmt, gegen eines der beiden über d umlaufenden Typenräder schlägt und im Fluge den

Abdruck der eben eingestellten Type veranlaſst. Wird später, nach vollzogenem Drucke

und nach Aufhören des Stromes, der Druckhebel H mit

seinem linken Ende wieder nach unten bewegt, damit sich H durch h2

wieder an h1 fange, so

faſst die Klinke z mit der Schneide an ihrem unteren

Ende den Papierstreifen zwischen sich und der Walze W

und zieht ihn um die Breite eines Buchstabens fort. Die Klinke z ist drehbar am Hebel H

befestigt und besitzt oben eine ebene FlächeIn Fig.

2 ist diese Abplattung nicht richtig angedeutet., auf

welche sich die Feder f auflegt- beim Niedergehen hebt

die links liegende Kante dieser Ebene die Feder f ein

wenig und spannt sie, so daſs dieselbe beim nächsten Emporgehen die Klinke z mit ihrer Schneide ein wenig nach rechts hin zu

drehen vermag, damit sie von Neuem den Papierstreifen zu fassen im Stande ist.

Will man auf diesem Telegraphen Morse-Schrift geben und nach dem Gehöre nehmen, so

stellt man den Druckhebel H ganz fest, hält das

Laufwerk an und telegraphirt mit derjenigen Taste, auf deren Vertheilerplatte eben

die Contactfeder des Vertheilers ruht, oder man telegraphirt mit irgend einer Taste,

deren Achse man kurz an die Telegraphenleitung legt. Der Ankerhebel des

Elektromagnetes arbeitet dann als Klopfer. Lucchesini

hat die zur M-Taste gehörige Contactplatte des Vertheilers mit „M“

bezeichnet, damit man auf diese die Contactfeder führe und dann mittels der M-Taste

Morse-Schrift telegraphire.

Da die beiden Typenräder T1 und T2

(Fig. 9) weder auf ihrer Achse q verschiebbar

sind, noch auch ihre Achse q selbst sich verschieben

läſst, so wird beim Figurenwechsel die Druckwalze d

nebst dem Papierstreifen und dessen Führung unter den Typenrädern hin und her

bewegt. Deshalb wurde die Druckwalze d nicht fest mit

dem Druckhebel H verbunden, sondern an einer Blattfeder

J angebracht, welche sich um eine nahe am rechten

Ende des Druckhebels H in diesem sitzende Schraube Y drehen kann. Am rechten Ende der Blattfeder J aber ist ein kleines Röllchen Z angebracht, welches von einer auf die Blattfeder J wirkenden Feder beständig nach hinten gezogen und an die Stirnfläche

eines Sperrrädchens M (Fig. 3)

angepreſst wird; so lange der um die Achse x drehbare

Sperrkegel N durch eine FederLucchesini läſst diese Feder jetzt lieber an

einem Fortsatze von N links von x wirken. in die auf der

Mantelfläche dieses Rädchens M angebrachten Sperrzähne

Q eingelegt wird, hindert er, daſs ein um die Rolle

r2 auf der Achse

des Rädchens M und um eine zweite Rolle r1 (Fig. 9) auf

der Achse der Typenräder gelegtes dünnes Stahlband ohne Ende die Bewegung von der

Typenradachse auf das Rädchen M überträgt. Auf der

Stirnfläche des Rädchens M sind entsprechend den 6

Sperrzähnen Q drei wellenförmige Erhöhungen und

Vertiefungen angebracht Stemmt sich nun das Röllchen Z

an J gegen eine dieser 3 Erhöhungen, so wird die

Druckwalze d unter das hintere (T2) der beiden Typenräder gestellt: stemmt

sich dagegen Z gegen eine der 3 Vertiefungen, so

befindet sich die Druck walze d unter dem vorderen

Typenrade T1. Um also

den Figurenwechsel herbeizuführen, ist in beiden Fällen, d.h. sowohl wenn vom

Buchstabendrucke zum Zifferndrucke, wie wenn von letzterem zum Buchstabendrucke

übergegangen werden soll, nur eine Aushebung des Sperrkegels N aus den Zähnen Q des Rädchens M erforderlich; denn dann dreht sich das Rädchen M stets um ⅙ seines Umfanges, weil vor der Vollendung

dieser Drehung sich N schon wieder in die Zähne Q einlegt. Der Figurenwechsel kann daher von dem

gebenden Amte stets durch Niederdrücken derselben Taste herbeigeführt werden; denn

dann erfolgt in dem gebenden (und in dem empfangenden) Amte der Druck, mag zur Zeit

die Druckwalze d unter T1 oder T2 liegen, stets an einer leeren Stelle des einen

oder des anderen Typenrades. Es vermag daher der Druckhebel H links ein wenig höher empor zu gehen als beim Drucke eines Zeichens; er

senkt sich deshalb rechts ein wenig tiefer und hebt mittels der an ihm an einem

Vorsprunge angebrachten Schraube U, welche dabei auf

eine Fläche an N auftrifft, den Sperrkegel N auf kurze Zeit aus den Zähnen Q des Rädchens M aus.

Die Zurückführung des Druckhebels H nach jedem Drucken

behufs der Wiedereinlösung an dem Häkchen h1 wird durch das Triebwerk bewirkt. Es geschieht

dies durch einen der Stifte c (Fig. 5 und

7), welche auf der Stirnfläche einer Scheibe i angebracht sind und zur rechten Zeit auf die Fläche g am linken Ende des Druckhebels H wirken. Die Scheibe i

ist lose auf eine an die Apparatwand A angeschraubte

Hülse n (Fig. 4 und

7) aufgesteckt, durch welche die Achse y

hindurchgeht. Auf dieser durch ein Räderpaar von der Achse q (Fig. 9) der

Typenräder aus in beständiger Umdrehung erhaltenen Achse y sitzt am freien Ende fest eine Scheibe r

(Fig. 6 und 7), das auf

seiner von i abgewendeten Stirnfläche mit feinen

radialen Zähnen versehen ist; r nahe gegenüber befindet

sich eine zweite Scheibe a (Fig. 7 und

8), welche mit ihren Zähnen in die Zähne von r eingreifen kann und dies thut, sobald seine in der Achse y und in einem Bügel A2 gelagerte Achse u von

der auf sie stetig drückenden Feder v nach rückwärts in

das Innere der Achse y verschoben werden kann.

Geschieht letzteres, so ist zunächst y durch r mit a gekuppelt; da aber

die Stifte c durch die Scheibe a hindurchgreifen, so müssen nun auch sie nebst der Scheibe i an der Bewegung von y

theilnehmen und dabei streicht der unterste derselben über die Fläche g des Druckhebels H hin,

drückt den Hebel H mit seinem linken Ende nieder und

tritt endlich von oben in den Schlitz oder die Nuth g1 neben dem Vorsprunge g2 ein.

Bis zu diesem Augenblicke haben die Scheiben r und a seit der Kuppelung gerade ⅛ Umdrehung gemacht und

werden nun wieder entkuppelt. Dazu sind an der Scheibe a gegenüber den 8 Löchern für die Stifte c 8

Vorsprünge k, deren nach r

hingewendete Rückfläche anfangs schräg läuft und schlieſslich in eine schmale, zur

Stirnfläche der Scheibe a parallele, zur Achse y daher normale Fläche übergeht. Auf die Auſsenfläche

aber des an der Apparatwand A sitzenden Gehäuses A1, das in seiner

Ringöffnung die Scheiben i, r und a schützend birgt, sind einander paarweise gegenüber 4

Aufsatzstücke e mit zugeschrägten Flächen e1 aufgeschraubt, über

welche abwechselnd 4 von den 8 Vorsprüngen k

hinwegstreichen müssen, wenn a von r mitgenommen wird; zunächst laufen die betreffenden 4

Vorsprünge k mit ihren schrägen Flächen auf die schräg

stehenden Flächen e1

der 4 Keilstücke e auf und werden dadurch sammt der

Scheibe a so weit nach A2 hingedrängt, daſs a aus den Zähnen von r

herausgedrückt und entkuppelt wird, wobei dann die 4 Vorsprünge k mit ihren schmalen normalen Flächen auf gleichen,

hinter e1 liegenden

Flächen der Keile e sitzen bleiben und dies gerade in

dem Augenblicke, wo der unterste Stift c in die Nuth

g1 eingetreten ist.

Wenn dann beim nächsten Drucken der Druckhebel H links

emporgeht, so drückt er dabei gegen den noch in der Nuth befindlichen Stift c und drängt ihn ein kleines Stück vorwärts; diese

geringe Bewegung macht natürlich nicht nur die Scheibe f, sondern auch die Scheibe a mit und

letztere wird dabei mit den schmalen normalen Flächen ihrer Vorsprünge k vollends über die der Keile e hinweggerückt, so daſs der Stift c unten

aus der Nuth g1

heraustritt und darauf unter dem. Vorsprunge g2 hingeht und nun die Blattfeder v die Scheiben a und r kuppeln kann und a und

t wiederum, vom Triebwerke getrieben, ⅛ Drehung

machen, bis der nächste Stift c sich in g1 fängt. Die den

Druckhebel H einlösenden Theile sind sehr leicht und

die Stifte c wirken bei ihrem Drucke gegen H an einem groſsen Hebelarme; deshalb vollzieht sich

die Einlösung sehr leicht und ohne merklichen Stoſs.

Die Einlösung vollzieht sich aber auch sehr rasch, weil zu ihr nur ⅛ Umdrehung der

Scheiben a und i

erforderlich ist; deshalb ist weiter die Drehung der Typenräder T1 und T2, von deren Achse q ja erst die Scheiben a

und i getrieben werden, während der Zeit, welche zum

Abdrucke eines Zeichens auf den Papierstreifen erforderlich ist, nur

verhältniſsmäſsig klein, ebenso auch die gleichzeitige Drehung des Contactarmes und

deshalb darf man bei diesem Telegraphen, von einer niedergedrückten Taste aus

gerechnet, bereits die zweitnächste Taste drücken,

vermag also bei demselben Umlaufe der Typenräder zwei Zeichen zu drucken, welche nur

durch ein einziges zwischen ihnen stehendes Zeichen getrennt sind. Bei dem Typendrucker von

Hughes darf man erst die fünftnächste Taste

drücken; die Leistungsfähigkeit des Lucchesini'schen

Telegraphen übertrifft daher die des Hughes'schen unter

übrigens gleichen Umständen natürlich in weit stärkerem Verhältnisse als 5 : 2.

Die Verbindung der Typenräder T1 und T2 (Fig. 9) mit

einander, mit dem Correctionsrade C und mit der

Triebwerksachse q hat Lucchesini auch wesentlich anders gewählt als Hughes. Auf der Achse q ist zunächst die

schon erwähnte Scheibe r1 mittels der Schraube q2 befestigt. Gegen r1 wird durch die in q

eingeschraubte Schraube q1 das Sperrrad P, die zweitheilige Hülse b1b2, das Correctionsrad

C und die hinter C

lose auf q aufgesteckte, mit dem äuſseren Umfange sich

gegen C, mit dem kleineren inneren sich gegen r1 stemmende, gewölbte

und federnde Scheibe BZur Regulirung der Spannung von B und der

Reibung zwischen B und C bezieh. r1 wird die Scheibe r1 entlang q

verstellt. angepreſst; die Uebertragung der Bewegung von q auf C und die Hülse b1b2 vermittelt also die

Reibung zwischen diesen letzteren Theilen gegen q und

zugleich die Scheibe B. Die Typenräder T1 und T2 sind mit einander

fest verbunden, sitzen aber lose auf b1 und nehmen an der Bewegung nur theil, wenn die an

T1 festgeschraubte

Sperrklinke P1 von der

mittels einer Schraube regulirbaren Feder P2 mit Hilfe des Stiftes oder Stäbchens P3 in die Zähne des

Sperrrades P eingedrückt wird. Das Correctionsrad C ist mit 3 Schrauben auf den hinteren Theil, das

Sperrrad P auf den vorderen Theil der Hülse b1b2 festgeschraubt;

diese Hülse ist zwar zur Erzielung gröſserer Bequemlichkeit bei Verbindung und beim

Auseinandernehmen des Mechanismus aus zwei Theilen b1 und b2 hergestellt; letztere sind aber durch drei

eingesteckte Stifte mit einander verbunden. Wird die Klinke P1 so weit gesenkt, als es ihr der links

stehende Anschlagstift P4 gestattet, so werden die Typenräder von b1b2 nur noch durch die Reibung mitgenommen und bleiben

stillstehen, sobald die Nase an dem auf der Rückseite von T2 aufgeschraubten Ringe t gegen die Nase an der unteren Seite des Armes D2 (Fig. 14)

des bei D auf ein Säulchen an der Apparatwand A aufgeschraubten Hebels D1D2D3 stöſst, dessen vor T1 liegender Arm D1, wenn der Arm D3 nach oben gedrückt wird, den Sperrkegel

P1 aus P ausrückt, indem er ihn an dem auf ihn aufgeschraubten

Ansatze j erfaſst. Mittels des Hebels D1D2D3 läſst sich also die

Einstellung der Typenräder auf das zweite Trenn-Punktfeld besorgen; nach dem

Anhalten der Typenräder ist dann nur die zweite Trenn-Punkttaste des einen Amtes zu

drücken, damit beim Drucken dieses Punktes in beiden Aemtern der emporgehende

Druckhebel H mittels der in Fig. 2 vor

d sichtbaren Nase c

durch j nicht nur D2 vor der Nase an t

wegstoſse, sondern gleichzeitig auch P1 in P einlege und so

T1 und T2 wieder mit b1b2 kuppele. Bei der

vorstehend beschriebenen Verbindungsweise der Theile werden bei der Einstellung

nicht die sämmtlichen Theile, sondern bloſs die Typenräder allein zum

Stillstehen gebracht und wieder in Bewegung gesetzt, also eine wesentlich kleinere

Masse und deshalb auch unter wesentlich schwächeren Stöſsen.

Die von Lucchesini gewählte Verbindungsweise der

Typenräder mit dem Correctionsrade und der Achse q

bedingte gegenüber dem Hughes noch eine Abweichung in der Ausführung der Correction.

Es muſsten die Zähne der Klinken P und P1 so geformt werden,

daſs letztere in keiner Richtung über einander gleiten können, daſs vielmehr eine

jede dem ein wenig vorausgeeilten oder zurückgebliebenen Correctionsrade C ertheilte Correctionsbewegung auf der Achse q durch P und P1 auf T1 und T2 übertragen werden muſs, mag C dabei auf q vorwärts

oder rückwärts gedreht werden. Die Correction besorgt übrigens eine kleine, auf

vertikaler Achse sitzende, nur aus zwei Viertelgängen V

(Fig. 10) bestehende zweigängige Schraube; das auf der Schraubenachse

sitzende kleine Getriebe V0 erhält seine Bewegung von einem mit der Scheibe i ein Ganzes bildenden Rade, das 4mal so groſs ist als i. Für gewöhnlich läſst die Schraube das auf seiner

Mantelfläche mit Schraubenradzähnen besetzte Correctionsrad C zwischen ihren beiden Flügeln F frei

hindurchgehen; bei jedem Drucken eines Zeichens dagegen macht V0 eine halbe

Umdrehung, d.h. ein Flügel F streicht berichtigend

zwischen den Zähnen von C hindurch. Der Eintritt in

diese Zähne, deren Anzahl natürlich der Zahl der Typen auf jedem Typenrade gleicht,

ist den Flügeln durch ihre keilförmige Zuschärfung erleichtert und so sind auch hier

Stöſse möglichst vermieden.

Der Lochapparat, in welchem die selbstthätig auf Lucchesini's Typendrucker abzutelegraphirenden

Papierstreifen gelocht werden, enthält in zwei Reihen neben einander ebenso viele

(32 oder 34) und mit den nämlichen Buchstaben und Ziffern beschriebene Tasten wie

die Klaviatur des Typendruckers, ferner in einem Rahmen ebenso viele vertikal

stehende und gleichfalls in zwei Reihen angeordnete Stahlstempel S1 und S2 (Fig. 13),

deren jeder zu einer der Tasten gehört, sich für gewöhnlich mit einem nach rückwärts

vorstehenden Stift auf den Kopf eines Winkelhebels stützt, welcher mit seinem

wagrechten Arme durch eine Feder auf das Ende der zugehörigen Taste aufgedrückt

wird. Wird die Taste niedergedrückt, so wird der Kopf des Winkelhebels unter dem

Stifte des Stempels weggeschoben und nun drückt eine den Stempel umgebende

Spiralfeder den Stempel durch das Papier hindurch. Stets werden alle diejenigen

Tasten zugleich niedergedrückt, deren Zeichen bei demselben halben Umlaufe der

Typenräder abtelegraphirt werden können. Jeder Lochstempel hat nahe am oberen Ende

einen Einschnitt von einiger Höhe. Die Einschnitte der Stempel S1 der vorderen Reihe

befinden sich an der Rückseite, die der Stempel S2 der hinteren Reihe an der Vorderseite der Stempel;

daher kann eine schmale Platte m (vgl. Fig. 13)

durch sämmtliche Einschnitte, zwischen den Köpfen der beiden Stempelreihen, hindurchgesteckt werden

und wird von den noch gehobenen Stempeln (z.B. S2) mit dem unteren Rande, von dem herabgegangenen

und durch den Papierstreifen hindurchgestoſsenen (z.B. S1) dagegen mit dem oberen Rande des

Einschnittes fast berührt; die schmale Platte m liegt

auf einem rahmenförmigen Hebel b, welcher um zwei in

Ansätzen des oberen Riegels T des Stempelrahmens

gelagerte Schraubenspitzen drehbar ist und mittels eines Fuſstrittes durch eine

Hebel Verbindung gehoben werden kann, dabei die Platte m und durch diese die sämmtlichen herabgestoſsenen Stempel mit emporhebt,

so daſs die Köpfe der Winkelhebel wieder unter die Stifte der Stempel treten und

letztere gehoben erhalten können. Der zu lochende Papierstreifen wird beim

Durchgange durch die Einführungswalzen mit einer Mittelreihe von Führungslöchern

versehen und tritt endlich über eine in diese Führunglöcher eingreifende

Stiftenwalze aus; bei jedem Niedertreten des Fuſstrittes wird durch ein Gesperre die

Stiften walze genau um ⅕ ihres Umfanges gedreht und zieht dabei den gelochten

Streifen um die Länge einer Stempelreihe fort und diese Länge gleicht dem halben

Umfange des Stiftenrades K (Fig. 12),

über welches später der Streifen beim selbstthätigen Abtelegraphiren läuft.

Beim Lochen hat man zunächst den Tritt niederzubewegen, darauf die Tasten der bei

einem halben Umlaufe der Typenräder zu telegraphirenden Zeichen zu drücken und so

deren Stempel zum Fallen zu bringen; darauf läſst man die Tasten los und gestattet

dem Tritte, empor zu gehen und die gefallenen Stempel wieder zu heben; endlich tritt

man den Tritt wieder nieder und verschiebt dabei den Streifen. Vom Tritte wird ein

Excenter in Umdrehung versetzt, das mittels einer Zugstange eine um ihr unteres Ende

drehbar am Rahmen befestigte Schiene L so weit

zurückzieht, daſs sich b auf T auflegen kann; beim Loslassen des Trittes zieht eine Zugfeder das

Excenter zurück und dabei schiebt die Zugstange die Schiene L so weit vorwärts, daſs sie mit der runden Ansatzscheibe h auf eine halbrunde Nase p an der Unterseite von b wirkt und b nebst m und den

gefallenen Stempeln (z.B. S1) wieder emporhebt.

Das Wesentlichste der an dem Telegraphen angebrachten Vorrichtung zum selbstthätigen Abtelegraphiren zeigen Fig. 11 und

12. Das Stiftenrad K ist lose auf die Achse

q der Typenräder aufgesteckt und wird während des

selbstthätigen Abtelegraphirens eines gelochten Streifens von dem auf q festsitzenden Sperrrade K1 unter Mitwirkung eines an K angeschraubten Sperrkegels, welcher dann durch einen

Griff in K1 eingelegt

wird, mitgenommen. Die in die Führungslöcher des Streifens eindringenden und den

Streifen fortziehenden Spitzen oder Stifte befinden sich auf dem mittleren Theile

von K; links und rechts daneben sind zwei

ringsumlaufende Furchen eingearbeitet, über welche die Schriftlöcher des Streifens

zu liegen kommen und über denen auch die unteren Enden der beiden Contacthebel c1 und c2 stehen. Senkt sich

eins oder das andere

dieser unteren Enden in ein Schriftloch ein, so kommt das betreffende obere Ende des

Contacthebels – wie in Fig. 11

wegen Weglassung des Streifens – mit der schrägen Fläche des keilförmigen, gegen das

Apparatgestell isolirten Contactstückes C1 bezieh. C2 in Berührung, das mittels der Schraube d1 bezieh. d2 an dem Gestelltheile

G1 eingestellt

wird, und veranlaſst so die Stromgebung. Auſser der hierzu nöthigen Drehung um x1 bezieh. x2 kann aber jeder

Contacthebel zugleich mit seinem Lager sich noch um eine zweite zur ersten parallel

etwas tiefer liegende Achse z1 bezieh. z2

drehen, welche es ihm gestattet, mit dem in das Schriftloch eingesenkten unteren

Ende dem sich mit K – in Fig. 11 von

links nach rechts hin – fortbewegenden Papierstreifen zu folgen; indem er dies aber

thut, gleitet sein oberes Ende, ohne daſs der Contact unterbrochen würde, auf der

schrägen Fläche des Keilstückes C1 bezieh. C2 etwas herab und hierdurch wird endlich das untere

Ende aus dem Schriftloche ausgehoben, worauf zwei auf den Contacthebel wirkende

SpiralfedernDie eine derselben (f1 bezieh. f2) verbindet zugleich den Contacthebel leitend mit dem

Apparatgestelle. denselben in seine Ruhelage zurückfuhren und den

Contact unterbrechen, bis wieder ein Schriftloch unter das untere Ende des

Contacthebels gelangt und dann eine neue Stromgebung erfolgt. Der die Contactflächen

und die Contacthebel tragende Theil G1 ist an dem übrigen Apparatgestelle mittels einer

links liegenden Achse G0 befestigt und wird um diese zurückgeklappt, wenn der abzutelegraphirende

gelochte Streifen zwischen K und c1, c2 eingeführt werden

soll; ist der Streifen eingeführt, so wird G1 wieder niedergeklappt und dann noch ein

gleichfalls bisher zurückgelegt gewesener Hebel aufgelegt, so daſs er mit seinem

entsprechend gekrümmten Ende den Streifen auf das Rad K

aufdrückt und jedes Gleiten des Streifens verhütet.

Ein dem Telegraphen beigesellter Umschalter gestattet durch Umlegen eines Hebels die

Einschaltung zu selbstthätigem Telegraphiren oder zur Handarbeit.

(Schluſs folgt.)

Tafeln