| Titel: | E. May's elektrischer Apparat zum Anzeigen des Wasserstandes auf beliebige Entfernungen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 438 |

| Download: | XML |

E. May's elektrischer Apparat zum Anzeigen des

Wasserstandes auf beliebige Entfernungen.

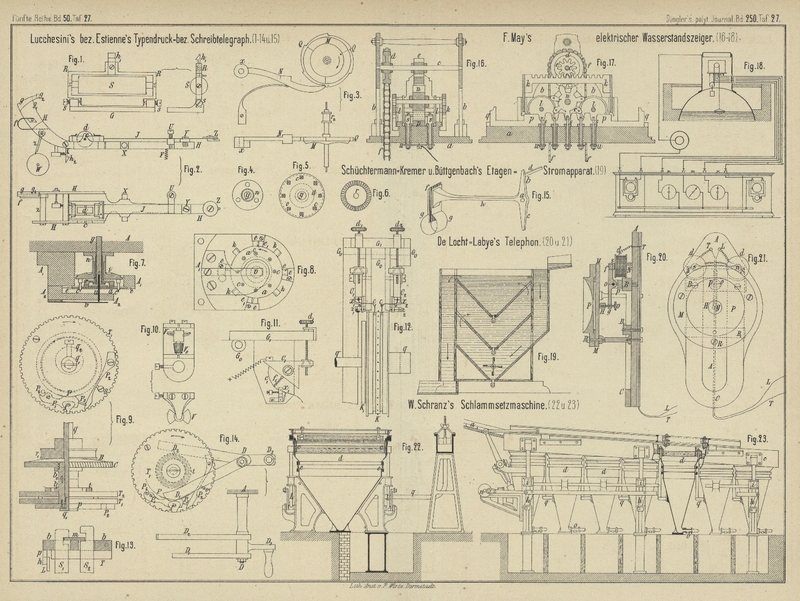

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

F. May's elektrischer Wasserstandsapparat für

Dampfkessel.

Der in Fig. 16 bis 18 Taf. 27

dargestellte Apparat von F. May in Halle a. Saale (* D.

R. P. Kl. 13 Nr. 24220 vom 27. Februar 1883) soll ermöglichen, den Wasserstand eines

Dampfkessels in beliebiger Entfernung von demselben (z.B. auf einem Bureau) auf

einige Centimeter genau erkennen und so den Kesselwärter controliren zu können. Bei

zu tiefem oder zu hohem Wasserstande soll der Apparat ferner an dem betreffenden

Orte durch ein Alarmzeichen auf die Gefahr aufmerksam machen. Der Grundgedanke ist

folgender: Durch einen Schwimmer wird ein kleiner Wagen beim Steigen und Fallen des

Wasserstandes über einer Reihe Contactstifte hin- und herbewegt und dadurch jeweils

in einem oder auch zugleich in zwei elektrischen Stromkreisen Schluſs herbeigeführt.

An dem Beobachtungsorte sind in die Stromkreise eingeschaltete Galvanometer

aufgestellt, aus deren Ausschlag man auf die Höhe des Wasserstandes schlieſsen

kann.

Der Haupttheil des Apparates (Fig. 16 und

17) wird, in einem Kasten eingeschlossen, im Dome des Kessels

untergebracht (vgl. Fig. 18).

In den beiden auf der Grundplatte a befestigten

Ständern b ist eine Welle c mit dem Kettenrade d und dem Zahnrade e gelagert. Die über d

gelegte Kette f trägt einerseits den Schwimmer,

andererseits ein Gegengewicht. Wird nun die Welle c

durch den Schwimmer in dem einen oder anderen Sinne gedreht, so wird mittels des in

eine Zahnstange eingreifenden Rades e der Wagen k nach rechts oder links (vgl. Fig. 17)

verschoben. Derselbe rollt mit den Rädchen l auf

Schienen und trägt ein Zahnrad n, dessen Achse in

vertikalen Schlitzen gehalten wird, so daſs demselben eine geringe Auf- und Abbewegung gestattet

ist. Das Rad n greift in die festliegende Zahnstange

p, welche an den Enden zugleich mit Anschlägen q zur Begrenzung der Wagenbewegung versehen ist. Zu

beiden Seiten des Rades n sind je fünf durch

Porzellanhülsen isolirte, mit flachen Köpfen versehene Contactstifte s angebracht und auf dieselben legen sich quer durch

die Zähne von n gehende Stifte r. Je zwei zusammengehörige Stifte s sind

unterhalb der Platte a durch eine Schiene u verbunden, an welcher die Klemmschraube für den

Leitungsdraht angebracht ist. Die Drähte werden in einem Bleirohrkabel durch die

Kesselwand und nach dem Galvanometerkasten am Beobachtungsorte geführt. Von hier

geht dann eine Leitung zur Batterie und weiter zur Kessel wand, mit welcher der

Apparat, speciell das Zahnrad n, in metallischer

Verbindung steht.

Eine ganze Umdrehung des Kettenrades soll einer Aenderung im Wasserstande um 20cm entsprechen; der Weg des Wagens ist halb so

groſs. Die Strecke zwischen zwei Stiftpaaren s

entspricht also einem Höhenunterschiede von 5cm.

Im Allgemeinen wird immer nur in einem Stromkreise

Schluſs stattfinden. Nur beim Uebergange von einem Stiftpaare auf das folgende, wenn

die Achse von n gerade in der Mitte zwischen zwei

Stiftpaaren liegt, findet Sromschluſs in zwei Kreisen statt. Je nachdem also nun das

eine oder das andere Galvanometer einen Ausschlag zeigt, muſs der Wasserstand diese

oder jene zugehörige Höhe haben, welche über den Galvanometern direkt angegeben ist.

Jedem der letzteren kommt hier nach Obigem ein Spielraum von 5cm zu. An Stelle der beiden äuſsersten

Galvanometer sind Lärmapparate angebracht.

Die Brauchbarkeit solcher Vorrichtungen scheitert leider meistens an der

Schwierigkeit, dieselben dauernd in gutem zuverlässigem Zustande zu erhalten. Eine

Störung in den Leitungen würde allerdings leicht bemerkt werden; doch könnte z.B.

die Kette irgendwo hängen bleiben, der Wagen sich festklemmen u.s.w. Die

Beweglichkeit der im Dampfraume liegenden Theile muſs jedenfalls mit der Zeit

beeinträchtigt werden.

Tafeln