| Titel: | W. H. A. Schmidt's Drehbank zum Vielkantdrehen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 446 |

| Download: | XML |

W. H. A. Schmidt's Drehbank zum

Vielkantdrehen.

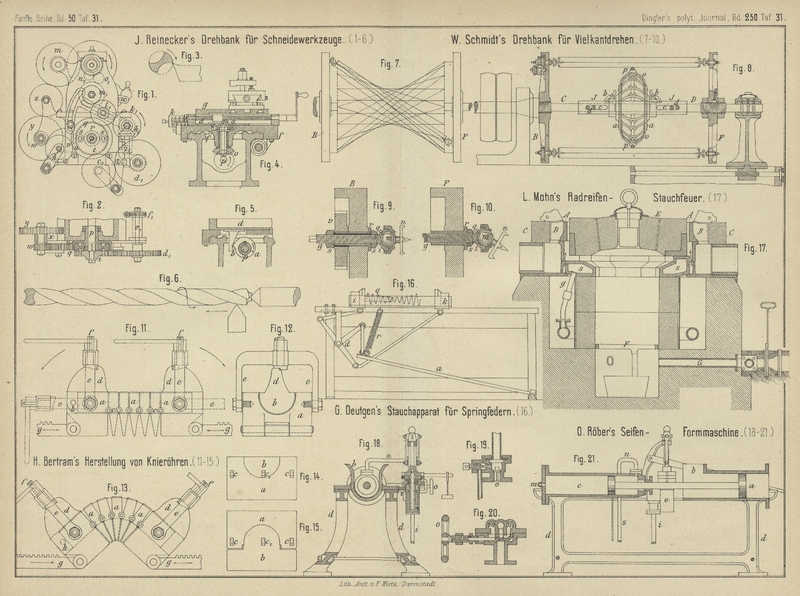

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

W. Schmidt's Drehbank zum Vielkantdrehen.

Um steigende, fallende und gerade Profile auf mehrkantigen Stäben erzeugen zu können,

gibt W. H. A. Schmidt in Berlin (* D. R. P. Kl. 38 Nr.

22155 vom 13. Oktober 1882) die in Fig. 7 bis

10 Taf. 31 dargestellte Anordnung an.

Die Stäbe werden je nach der Steigung der herzustellenden Profile schräg zwischen

zwei Planscheiben B und F

eingespannt und dieselben immer nur auf geringe Länge in beständiger Folge bearbeit.

Da nämlich die Werkstücke nicht parallel, sondern unter einem Winkel zur Drehachse

eingespannt sind, so würden dieselben auch eine verwundene Form erhalten, wenn man

sie ohne Unterbrechung in ihrer ganzen Länge bearbeiten wollte. Man dreht daher auch

immer nur ein so kurzes Stück ab, daſs die Windschiefe des Profiles noch unmerklich

ist, und dreht die Werkstücke alsdann entsprechend um ihre eigene Achse, wobei ein

auf das Bett der

Maschine aufgesetzter Anschlag als Lehre dient. Dieses Drehen erfolgt bei allen

Stücken gleichzeitig, da die Klauen, welche dieselben halten, durch Zahnräder

gekuppelt sind. Die Art der Bearbeitung der Stäbe unterscheidet sich auſserdem nicht

von dem bei diesen Maschinen auch sonst angewendeten Verfahren (vgl. Weisse 1880 237 * 357. Bahn 1881 242 451. Wenzel bezieh. Hoff 1882

245 * 56).

Die beiderseitige Einspannung der Stäbe in die Planscheiben B und F erfolgt mittels der in Fig.

9 und 10

dargestellten Klauen n, welche durch ihre gelenkige

Lagerung mittels der Kugeln m in den Kugelschalenlagern

i beliebig verdrehbar sind. Die Kugelschale i ist mittels ihres mit Gewinde versehenen Zapfens g verschiebbar in der Hülse r derart, daſs durch die Muttern s ein

Heraus- und Hereinziehen der Kugelschale i erfolgen

kann. Auf diese Weise werden geringe Unterschiede in der Länge der Stäbe

ausgeglichen. Unter Vermittelung des aufgekeilten Zahnrädchens v erhält dann die Büchse r

und damit auch das Werkstück die oben erwähnte absatzweise Drehung entsprechend dem

Vor. schreiten der Arbeit.

Damit aber die Vollkugel m bei dieser Drehung

mitgenommen werde, ohne ihre Winkelbewegung einzubüſsen, ist in dieselbe eine Nuth

eingefräst, in welche eine Schraube q eingreift. Diese

kuppelt die Theile i und m

in der gewünschten Weise. Um die gröſstmögliche Sicherheit gegen eine

unbeabsichtigte Verdrehung der Räder w gegen einander

während der Bearbeitung der Stäbe zu erhalten, ist um sämmtliche Räder v ein Bremsband geschlungen, welches an den

Berührungsstellen mit diesen Rädern mit je einem Bremsklotze versehen ist.

Um die Schrägstellung der Stäbe zwischen den Planscheiben zu ermöglichen, müssen

letztere sich gegen einander verdrehen lassen. Dies wird erreicht durch die mittels

Schraubengewinde erfolgte Verbindung der Planscheiben mit ihren Wellen. Beide

Scheiben B und F sitzen

auf besonders gelagerten Wellen C und D (vgl. Fig. 8),

welche durch eine aufgeschobene Röhre J mit einander

verbunden sind. Die Verschiebung beider Planscheiben gegen einander ist einmal des

Gewindes wegen zulässig, dann aber besonders wegen der Schlitze c in der hohlen Verbindungswelle J, in welchen sich die Wellen C und D mittels der Gleitstücke d führen und verschieben lassen. Für den Fall, als ein

genügend langes Gewinde für eine der Scheiben auf der Welle vorgesehen würde, könnte

diese auch voll durchgehen und die Zusammensetzung mittels der Hülse J fortfallen.

Zur gehörigen Unterstützung längerer Stäbe ist zwischen den Planscheiben eine

Vorrichtung angebracht, welche den Stäben eine sichere elastische Auflage gibt;

dieselbe besteht aus zwei Scheiben a, welche durch

federnde Bügel o mit einander verbunden sind; am

Umfange liegt ein Gummiring p. Die Veränderung des

Durchmessers der Scheibe entsprechend der gröſseren oder geringeren Stärke bezieh.

Schrägstellung der

eingespannten Stäbe wird durch die Verstellung der Scheiben a auf der Welle J mittels der dargestellten

Klinken b bewirkt. Die Elasticität der Bügel o hält die Klinken b in

der Verzahnung der Welle J.

Es wird vom Erfinder hervorgehoben, daſs mittels dieser Drehbank jedes beliebige

Material in der angedeuteten Weise bearbeitet werden kann.

Tafeln