| Titel: | Grenier-Chevalier's zusammengesetzter Dampferzeuger. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 490 |

| Download: | XML |

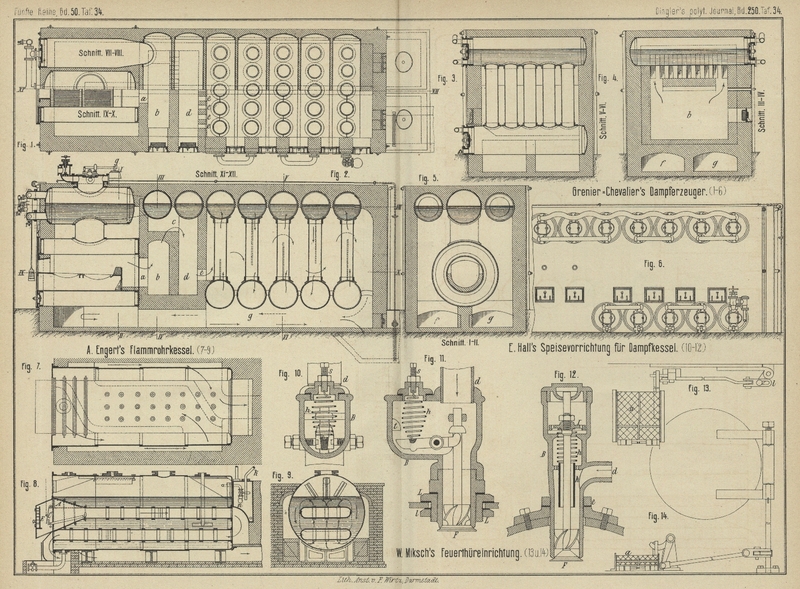

Grenier-Chevalier's zusammengesetzter

Dampferzeuger.

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Grenier-Chevalier's Dampferzeuger.

Eine neue französische Dampfkessel-Construction von Grenier-Chevalier in Lyon ist nach dem Portefeuille économique des machines, 1883 Bd. 8 S. 146 in Fig. 1 bis

6 Taf. 34 abgebildet.

Dieser Dampferzeuger ist zusammengesetzt aus einem kurzen, weiten Flammrohrkessel,

drei darüber liegenden Oberkesseln und einer Anzahl gitterförmiger Glieder, deren

jedes, wie aus Fig. 3 zu

ersehen ist, gebildet wird aus einem oberen und einem unteren horizontalen, engen,

aber noch befahrbaren Kessel und mehreren (5 in der Zeichnung) vertikalen, beide

Kessel verbindenden Röhren. Zwischen dem Vorderkessel und den Gliedern sind

gemauerte Kammern eingeschaltet, deren Wände sich stark erhitzen sollen, um in den

Kammern eine möglichst vollständige Verbrennung herbeizuführen. Oberhalb dieser

Räume sind noch zwei jener engen Horizontalkessel angebracht. Die Heizgase gelangen

aus dem Flammrohre durch eine Oeffnung a zunächst in

eine Kammer b, dann durch seitliche Aussparungen (Fig.

4) in den darüber liegenden Raum und durch die Oeffnungen c eines gemauerten Gitters in die Kammer d, wobei zugleich die erwähnten ersten Querkessel

bestrichen werden. Aus der Kammer d führen unten wieder

enge Oeffnungen e (Fig. 1) in

den Raum, in welchen die vertikalen Elemente hinter einander aufgestellt sind.

Zwischen den Röhren angebrachte Guſsplatten zwingen die Heizgase zu der durch Pfeile

angedeuteten, wiederholt auf- und absteigenden Strömung, worauf sie durch einen

unteren Kanal f nach vorn zurückkehren und endlich

durch einen daneben liegenden Kanal g wieder nach

hinten und in den Fuchs gelangen. In f und g werden die Kessel noch von unten bespült. In der

Oeffnung a und namentlich in den Gittern c und e muſs eine innige

Mischung der Gase und der Luft stattfinden und es ist daher wohl kaum zu bezweifeln,

daſs, namentlich wenn die Wände der Kammern b und d heiſs geworden sind, eine gute Verbrennung erreicht werden

wird. Ein kräftiger Zug wird allerdings erforderlich sein.

Von anderen so genannten Halbgasfeuerungen unterscheidet sich diese Anordnung

wesentlich dadurch, daſs der Feuerherd selbst von der gut leitenden Rohrwand

eingeschlossen ist, welche einen groſsen Theil der bei der Verbrennung der entgasten

Kohlen erzeugten Wärme aufnehmen wird. In den Kammern b

und d werden hauptsächlich die flüchtigen

Kohlenwasserstoffe und das im Flammrohre gebildete Kohlenoxyd zur Verbrennung

gelangen. Ob wegen des genannten Unterschiedes das Mauerwerk der Verbrennungskammern

dauerhafter sein wird als sonst, mag dahin gestellt bleiben.

Die Verbindung der einzelnen Theile des Kessels unter einander ist durch auſserhalb

des Mauerwerkes liegende Röhren bewerkstelligt, und zwar sind die Dampfräume aller

oberen Querkessel durch ein schlangenförmig gebogenes Rohr, die Wasserräume dagegen

immer nur paarweise in der aus Fig. 6

ersichtlichen Weise verbunden, so daſs das in den letzten Unterkessel eingespeiste

Wasser den in Fig. 2

angegebenen Weg machen muſs. Es soll hierdurch eine möglichst vollständige

Gegenströmung herbeigeführt werden; doch ist diese Anordnung in so fern nicht

günstig, als in einem Theile der Röhren Wasser und Dampf sich in entgegengesetzter

Richtung bewegen müssen. Die Verbindung des ersten Querkessels mit den beiden

seitlichen vorderen Oberkesseln ist aus Fig. 1

ersichtlich. Die Dampfräume und die Wasserräume der 3 Oberkessel sind ebenfalls

durch je ein Rohr verbunden. Der Flammrohrkessel erhält das Wasser aus dem

mittleren, mit Dampfdom versehenen Oberkessel, an welchen er durch einen weiten

Stutzen angeschlossen ist. Die Wege für den Dampf sind theilweise sehr eng;

namentlich das vordere Querrohr, welches sämmtlichen erzeugten Dampf schlieſslich

aus den seitlichen Oberkesseln in den mittleren leitet, dürfte weiter sein.

Bei dem dargestellten Kessel haben die Theile folgende Durchmesser: Flammrohrkessel

1m,650, Flammrohr 900mm, mittlerer Oberkessel 900mm, seitliche Oberkessel und sämmtliche Querkessel

700mm, Vertikalröhren 300mm. Im Juni und Juli d. J. wurden Versuche mit

zwei solchen Kesseln angestellt, von denen der eine 1qm,8 Rostfläche und 105qm Heizfläche (=

1 : 58), der andere 1qm,2 Rostfläche und 65qm,6 Heizfläche (= 1 : 55) hat. Der Versuch mit

dem ersten Kessel dauerte 35 Stunden und ergab für die rohe Kohle eine 7,038 fache,

für die reine Kohle (nach Abzug von 32 Proc. Asche u.s.w.) eine 10,351 fache

Verdampfung. Die Kesselspannung betrug 4at,5, die

Speisewassertemperatur 15°. Bei dem zweiten Versuche, welcher 19 Stunden dauerte,

gab die Kohle nur 19 Proc. Asche, die Verdampfung betrug 8k,239 und 10k,096 Wasser für 1k roher bezieh. reiner

Kohle. Die Spannung war 6at,

Speisewassertemperatur 15°.

Tafeln