| Titel: | Schutzvorrichtungen an Schleifsteinen. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 498 |

| Download: | XML |

Schutzvorrichtungen an

Schleifsteinen.

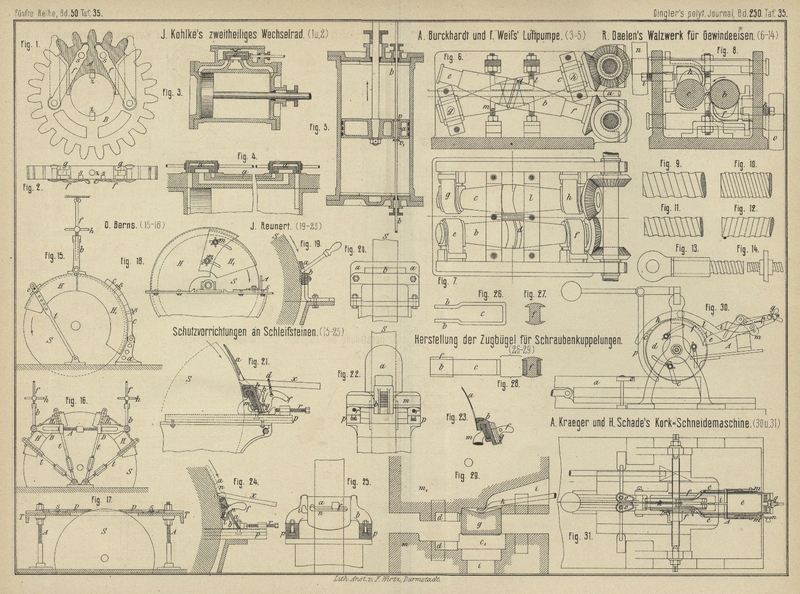

Patentklasse 67. Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Schutzvorrichtungen an Schleifsteinen.

Schleifsteine spielen in vielen Metallbearbeitungswerkstätten eine ähnliche Rolle wie

die Kreissägen in der Holzbearbeitung, als sehr leistungsfähige und verbreitete,

dabei aber höchst gefährliche Werkzeuge. Handelt es sich bei der Construction von

Schutzvorrichtungen für Kreissägen darum, die Sägeblätter so zu verdecken, daſs

diese Bedeckung, ohne die Arbeit wesentlich zu stören, die Möglichkeit einer

Verletzung des bedienenden Arbeiters ausschlieſst, so ist, um Unfälle bei

Schleifsteinen zu vermeiden, welche hier fast nur durch das Zerspringen des Steines

auftreten können, auch bei diesen eine Schutzhaube erforderlich, welche den Stein

auf seinem ganzen Umfange bis auf die möglichst klein gehaltene Arbeitsstelle

umgibt. Das Zerspringen eines Steines kann eintreten in Folge zu schnellen Ganges,

mangelhaften Materials und fehlerhafter Aufbringung auf die Welle: es ist daher auf

die Beseitigung dieser Ursachen in erster Linie Bedacht zu nehmen, in Folgendem

sollen aber nur die Schutz Vorkehrungen besprochen werden, welche bezwecken, einen

eingetretenen Bruch für die Umgebung unschädlich zu machen bezieh. das

Auseinanderfliegen der Steintrümmer zu verhüten.

Schleifsteine, welche zum Blankschleifen von Maschinentheilen, zum Abschleifen von

Feilen u. dgl. Verwendung finden und die von einem anfänglichen Durchmesser von

ungefähr 2m,5 bis zu 1m herab sehr bald abgenutzt werden, gibt man gewöhnlich eine

Umdrehungszahl, welche dem mittleren Durchmesser entspricht. Erfolgt hierbei die

Befestigung des Steines auf der Welle durch eiserne, in den Stein versenkte und

verklammerte Naben, bei vierkantiger Welle und ebensolchem Loche durch Eintreiben

von Holzkeilen oder in nicht richtiger Weise zwischen zwei fest gegen einander zu

spannenden Scheiben, daſs der Stein also verschwächt wird, Spannungen erhält oder

leicht aus seiner Ebene treten kann, so ist ein Zerspringen sehr wahrscheinlich

gemacht, zumal wenn durch irgend ein Vorkommniſs eine rasche Geschwindigkeitszunahme

eintritt. Zur Sicherung gegen allenfallsige Verletzungen ist der Stein mit einer

Haube zu überdecken, welche nur die für das Schleifen nöthigen Oeffnungen hat. Bei

dem Kleiner werden des Steines darf diese Schutzhaube jedoch das Arbeiten am Steine

nicht hindern und muſs dieselbe deshalb verstellbar gegen den Schleifsteinumfang

eingerichtet werden.

Eine solche verstellbare Schleifstein-Schutzhaube ist

von O. Berns in Brachen (* D. R. P. Nr. 14048 vom 18.

November 1880) angegeben. Die zwei Theile H und H1 (Fig. 15

Taf. 35) sind über der Mitte des Steines S durch ein

Gelenk verbunden und mittels des Gelenkbolzens in dem Bügel b aufgehängt, welcher in der Höhe durch eine Schraube mit Handgriff h verstellbar mit der an der Decke des Schleifraumes

befestigten Stange f verbunden ist. Der vordere Theil

H ist durch den Stift e mit den zu beiden Seiten des Steines befindlichen, am Fuſsboden drehbar

befestigten Stangen t, der hintere Theil H1 durch die in einem

Schlitzhebel c verstellbaren Schrauben s mit dem am Boden befestigten Theile a verbunden. Durch gleichzeitiges Umstecken des Stiftes

e und des Gelenkstiftes von c sowie der Verstellung von b ist bei jedem

Steindurchmesser die erforderliche Gröſse der Schleiföffnung zu erreichen und

überhaupt die Schutzhaube dem Schleifsteine anzupassen.

Eine neuere Construction von O. Berns (* D. R. P. Nr.

21555 vom 15. Juli 1882) gestattet drei Schleiföffnungen: vorn, oben und hinten um

Steine. Es sind, wie aus Fig. 16

Taf. 35 zu ersehen, zwei in derselben Weise wie vorher aufgehängte Haubentheile

verwendet, welche gegen einander durch die Bügel B und

die Rechts- und Linksschrauben A verstellbar sind.

Das noch vielfach gebräuchliche Verfahren des Schleifens von Maschinentheilen an

groſsen Schleifsteinen, wo der Arbeiter, vor dem Steine stehend mit den Füſsen in

angebrachten Schuhen und mit dem Rücken sich gegen ein vorgestelltes Brett stützend,

den auf einer beweglichen Auflage gehaltenen Gegenstand fest an den Stein pressen

muſs und dies oft sogar noch mit den Knien thut, ist durch die fortdauernden

Erschütterungen, welchen der Arbeiter ausgesetzt ist, unbedingt

gesundheitsschädlich. Bei der Benutzung der höchsten Stellen des Steinumfanges zum

Schleifen ist das Gewicht der Gegenstände für die Pressung selbst mitverwerthet und

gewährt diese Einrichtung durch den nöthigen Tisch zugleich einen Schutz beim

Zerspringen des Steines. Die über dem Schleifsteine S

mit einer Oeffnung für denselben versehene eiserne Tischplatte T (Fig. 17)

wird von 4 Schrauben A getragen und ist durch

Doppelmuttern dem jeweiligen Steindurchmesser entsprechend leicht verstellbar. Auf

dem Tische lassen sich die Platten p gegen den Stein

hin verschieben und durch in versenkten Schlitzlöchern befindliche Schrauben s in der gewählten Lage befestigen, so daſs nur die für

das Schleifen nothwendige Steinfläche freiliegt und auch ein Mitreiſsen der

Gegenstände durch den Schleifstein nicht stattfinden kann. Für längere ebene Flächen

ist diese Vorrichtung besonders empfehlenswerth, indem bei entsprechend genauer

Tischeinstellung der Gegenstand, gegebenen Falles durch aufgesetzte Gewichte

beschwert, einfach über den Tisch hingeführt zu werden braucht.

Eine zweite Gefahr für den Arbeiter bedingt das namentlich bei nicht rund laufenden kleineren

Schleifsteinen zum Schärfen der Werkzeuge vorkommende Mitreiſsen derselben, weil

hierbei die das Werkzeug haltenden Hände leicht zwischen Stein und Auflage gerathen

und verletzt werden können. Es ist hier vor Allem darauf zu sehen, daſs bei genügend

dichter Stellung der Auflage dieselbe kräftig ausgeführt ist und vollkommen fest und

unverrückbar auf dem Troge sitzt. Durch das stete Erzittern der Auflage beim

Schleifen lösen sich oft die Schrauben, womit dieselbe befestigt ist. Es empfiehlt

sich hier, die Auflage A (vgl. Fig. 18

Taf. 35) mit einer kleinen Verzahnung zu versehen und dieselbe mit einer ebenso

gezahnten Schiene s zu verbinden. In Fig. 18 ist

auch eine Schutzhaube abgebildet, wie sie für derartige im Durchmesser weniger

veränderliche Steine wohl passend erscheint.

Besondere mit Schutzvorrichtungen versehene Auflagen sind von Jul. Reunert in Berlin (* D. R. P. Nr. 13319 vom 12. Oktober 1880)

angegeben und auch auf der Berliner Hygiene-Ausstellung 1883 vorgezeigt worden.

Dieselben gewähren nicht nur Schutz beim Schleifen von Werkzeugen, sondern auch bei

dem mittels Stahl bewerkstelligten und dadurch besonders gefährlichen Abrichten und

Abdrehen des Steines selbst. Das Wesentliche dieser Schutzvorrichtungen ist eine

wagrecht geschlitzte Schutzwand, durch deren Schlitz der Stahl beim Schleifen oder

Abrichten gesteckt wird, so daſs dieser nur so weit vom Steine herumgerissen werden

kann, bis er gegen den Obertheil der Auflage stöſst.

Die einfachste Form dieser Sicherheitsauflagen zeigt Fig. 19 und

20 Taf. 35. An die gewöhnliche Auflage b

wird noch ein geschlitztes Stück a angeschraubt; beim

Schleifen kann auch die obere Kante von a als Auflage

benutzt werden.

Bei der in Fig. 21 und

22 Taf. 35 dargestellten Einrichtung ist auf dem Supporte m, welcher auf den gezahnten Schienen p befestigt und durch die Schrauben r genau eingestellt werden kann, in der Breite des

Steines S verschiebbar die wirkliche Auflage b angebracht, welche in die mit der Oeffnung zum

Durchstecken des Abrichtstahles x versehene Schutzwand

a ausläuft. Die Auflagefläche von b für diesen Stahl x ist

der Abnutzung wegen auswechselbar eingerichtet; ferner besitzt die Auflage b auf der Vorderseite eine im Grunde verzahnte Führung

für das mit einem Handgriffe f versehene Gleitstück g; auf demselben sitzt noch eine Klinke h, welche in die Zähne der Führung greift. Beim

Schleifen wird der Stahl x durch den am Griffe f hängenden Ring d

gesteckt, mit der rechten Hand fest gegen den Stein gedrückt, während die linke Hand

unter den Handgriff f faſst und die Stellung des

Gleitstückes g bestimmt. Der Handgriff f gibt dem Arbeiter einen sicheren Halt, wobei die

Klinke h das Hochgehen des Gleitstückes g und somit das Mitreiſsen des Stahles x verhütet.

In Fig. 23 ist diese Einrichtung etwas vereinfacht. Die Schutzwand a besteht aus Blech und die Sperrklinke h ist weggelassen; dagegen ist das Gleitstück g am oberen Ende etwas verzahnt und greifen diese

Zähne, sowie auf den Griff f von unten her ein leichter

Druck ausgeübt wird, in die Verzahnung der Führung von b ein.

In Fig. 24 und 25 Taf. 35

ist die Schutzwand a drehbar angeordnet und wird nur

nach oben geklappt, wenn der Schleifstein abgerichtet werden soll. Der Handgriff f steckt beim Schleifen mit seinem Knopfe g in der Nuth i des

Stückes b und geht durch einen Schlitz n der niedergeklappten Schutzwand a. Der Arbeiter faſst wieder mit der linken Hand unter

den Griff f und verhindert derselbe, daſs die Hand von

dem mitgerissenen Stahle x mitgenommen wird. Der

Schlitz n und die Nuth i

sind auf der Seite zum Einbringen von f etwas

erweitert.

Auch die an einem auf der Berliner Ausstellung befindlich gewesenen Schleifsteine

angebrachte Schutzhaube Fig. 18,

welche aus einer festen Haube H und einem darin durch

in Schlitzen steckende Schrauben m verstellbaren

Haubenstücke H1

besteht, kann zur Verhinderung des Mitreiſsens von Werkzeugen benutzt werden. Der

Haubentheil H1 kann

nämlich bei dem sich ändernden Steindurchmesser gegen die Auflage A immer so gestellt werden, daſs die von dem

mitgerissenen Stahle etwa mitgenommene Hand nicht an den Stein gelangen kann.

Zu den Schutzvorrichtungen an Schleifsteinen sind noch die verschiedenen Abdreh- oder

Abrichtvorrichtungen zu rechnen, welche diese Arbeit gefahrlos verrichten lassen und

in D. p. J. bereits beschrieben sind: Brunton und Trier 1875 217 * 273. 1877 225 * 133.

1878 230 * 5. 1883 249 * 75.

G. Rohn.

Tafeln