| Titel: | Kork-Zerschneid- und Beschneidmaschine. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 502 |

| Download: | XML |

Kork-Zerschneid- und

Beschneidmaschine.

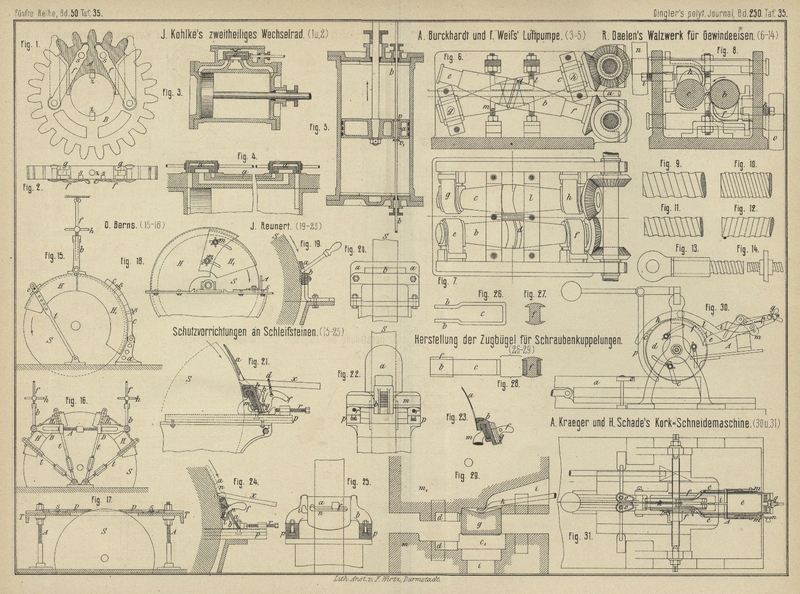

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Kraeger und Schade's Kork-Zerschneide- und

Beschneidemaschine.

Sind cylindrische Korke in gröſseren als der verlangten Länge hergestellt, so werden

sie in einzelne Stücke zertheilt; in gleicher Weise müssen solche Korke, welche

durch die Klemmköpfe während ihrer Bearbeitung an den Enden beschädigt sind,

abgeschnitten werden, um saubere Stirnflächen zu erhalten. Zu dieser Arbeit scheint

die an A. Kraeger und H. Schade in Dresden (* D. R. P.

Kl. 38 Nr. 21852 vom 12. September 1882) patentirte Maschine bestimmt zu sein.

Aus dem Zuführungskanale A (Fig. 30 und

31 Taf. 35) gelangen die Korkstücke auf die mit der Scheibe d verbundenen Greifer c,

welche dieselben durch die Führungen l, k und p führen und dem durch Kurbel und Schubstange hin- und

hergeschobenen Messer a darbieten. Um Korke von

verschiedener Länge den Greifern stets in der richtigen Lage zuführen zu können, ist

die Weite des Kanales A veränderlich, indem sich die in

der Rinne e liegenden Backen f mittels einer Schraube g gleichmäſsig nach

der Mitte zu zusammenrücken oder entfernen lassen. Die Höhe des Kanales A begrenzt ein ebenfalls einstellbarer Finger i, welcher immer nur einen Kork unter sich

hinwegschlüpfen läſst. Die Stellung dieses Fingers ist abhängig gemacht von der

Stellung des Führungsstückes k, welches den von einem

Greifer c aus dem Kanäle A

aufgenommenen Kork auf dem Umfange der Scheibe d hält.

Der Halter k sitzt beweglich an den Enden eines

zweitheiligen Winkelhebels l, dessen Zapfen in je einem

Schlitzloche der Rinne e stecken. Die beiden Enden von

l sind mit zwei gleichfalls zu beiden Seiten der

Rinne e liegenden und unterhalb derselben durch eine

Achse verbundenen Hebeln m gekuppelt. Mittels der

Zugstange n erfolgt dann die Stellung von m und damit auch die von l,

k und i.

Die Greifer c sitzen mit Zapfen in den geschlitzten

Endscheiben der Walze d, so daſs sie durch deren

Verdrehung eingezogen oder herausgeschoben werden können, wie dies die Dicke des zu

zertheilenden Korkes verlangt. Die Scheibe d erhält

ihre Bewegung von der das Messer a hin- und

herschiebenden Kurbelwelle. Um einen leichten Schnitt des Messers herbeizuführen,

wird demselben stetig eine geringe Menge Fett zugeleitet. Zu diesem Zwecke sind zu

beiden Seiten des Messers kleine Oelbehälter o

angeordnet, welche seitlich durchlöchert, aber mit Filz überzogen sind, so daſs sich

durch letzteren hindurch das Oel dem Messer a

mittheilen kann.

Tafeln