| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | Gl. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 505 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

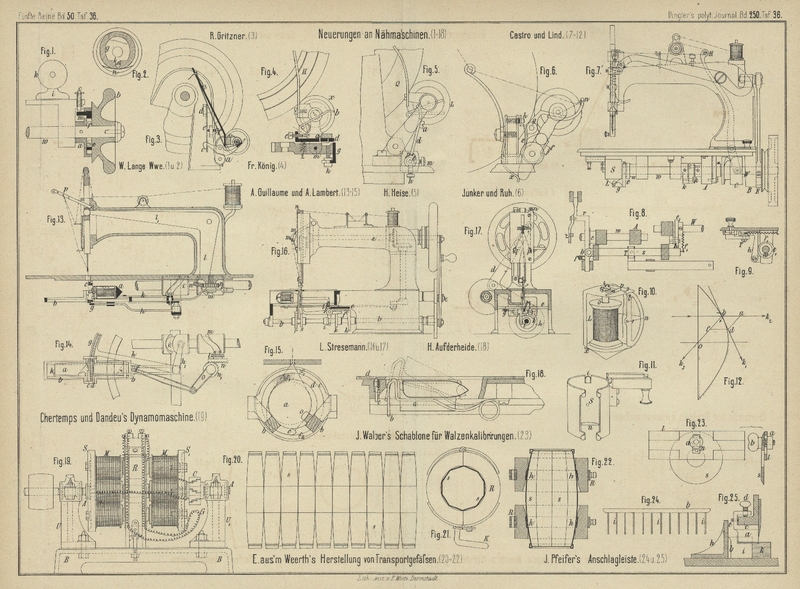

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.

248 S. 273.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

1) Nähmaschinen und Hilfsapparate für

feste Naht.

Bei solchen Schiffchennähmaschinen, wo ein besonderer Spulapparat für das Bewickeln

der Schiffchenspule angebracht ist, sind seit ungefähr dem J. 1877

Triebradausschaltungen zur Verwendung gekommen, um die Nähmaschine während des

Spulens auſser Thätigkeit zu setzen.Vgl. Seidel und Naumann 1879 231 * 28. Thiemer 1879 232 *

40. Schrabetz 1879 233 288. Gebrüder Nothmann 1879 233 * 288. Gebrüder Giese

und Comp.

1879 233 * 289. Durkopp und

Comp. 1880 235 * 33. Berndt und Brune

1881 240 * 441.

Bei den meisten

derartigen Einrichtungen erfolgt die Auslösung des Triebrades durch einen besonderen

Handgriff des Nähenden und nur bei Thiemer selbstthätig

durch Vermittelung des Spulapparates. Den gleichen Vortheil erreicht W. Lange Wwe. in Berlin (* D. R. P. Nr. 14246 vom 3.

December 1880) durch eine wesentlich verschiedene Construction.

Bei W. Lange's Schwungradauslösung ist dicht hinter dem

lose auf der Welle w (Fig. 1 Taf.

36) sitzenden Triebrade b eine ausgedrehte Scheibe a auf der Welle befestigt. In der Aussparung derselben

liegt eine Platte g (Fig. 2),

welche einestheils durch den Stift e, anderentheils

durch den nach auſsen reichenden Ansatz m Führung

erhält. Eine Feder n bewirkt das Heben der Platte g und veranlaſst einen der am Triebrade befestigten

Stifte f in den Schlitz l

zu treten, um das Triebrad mit der Welle zu kuppeln. Wird nun aber der Spulapparat

so weit gedreht, daſs sich das Rädchen k an das

Triebrad anlegt, so wird durch i der federnde Stift c abwärts gedrückt; letzterer schiebt mittels des

Ansatzes m die Platte g so

weit herab, daſs der Stift f den Schlitz l derselben verläſst und die Welle w stillsteht. Beim Zurückdrehen des Spulapparates kann

die Feder n (Fig. 2) die

Platte g wieder heben, ein Stift f des Triebrades fällt in den Schlitz l derselben ein und bringt die Welle w und somit die Nähmaschine wieder in Bewegung.

H. C. G. Zech in Berlin (* D. R. P. Nr. 18966 vom 4.

Januar 1882) hat eine Ausrückvorrichtung patentirt

erhalten, bei welcher das Auslösen der Nähmaschine die Inbetriebsetzung des

Spulapparates zur Folge hat. Zu diesem Behufe ist die Triebscheibe lose auf der

Nähmaschinen welle befestigt und mittels Hebel auf derselben verschiebbar

angeordnet; durch auf der Stirnfläche eingeschraubte Stifte, welche in entsprechende

Löcher einer auf der Maschinenwelle festsitzenden Scheibe eingreifen, ist das

Mitnehmen gesichert. Der Spulapparat ist auf der Nähmaschinenplatte derart

befestigt, daſs bei Auslösung der Nähmaschine, also beim Verschieben der

Triebscheibe eine Wulst der letzteren zum Anliegen an das Antriebrädchen des

Spulapparates kommt.

A. Müller in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 19473 vom 8.

März 1882) sucht durch Rechts- bezieh. Linksdrehungen des Schwungrädchens eine

selbstthätige Radauslösung hervorzubringen, wie dies

bereits bei der einfacheren und sicherer wirkenden Radauslösung von E. Schrabetz geschieht. Das Schwungrädchen mit Würtel

sitzt lose auf der Maschinenwelle und wird durch eine Schraubenmutter, welche auf

dem mit Linksgewinde versehenen Wellenende aufgeschraubt ist, vor dem Herabfallen

geschützt. Die Kuppelung wird durch eine zweite gröſsere Schraubenmutter

hervorgebracht, welche ebenfalls auf dem Linksgewinde ihren Platz findet und mit

einem auf ihrer Stirnfläche vorstehenden Rande über die erste Schraubenmutter hinwegreicht und

gegen das Schwungrädchen drückt, Beim Rechtsdrehen der Maschine soll sich diese

Schraubenmutter lösen und das Schwungrädchen frei lassen. Diese Lösung der

Schraubenmutter kann jedoch nur erfolgen, wenn während der Rechtsdrehung des

Schwungrädchens der Arbeiter die Maschinen welle festhält, und es kann daher diese

Radauslösung durchaus nicht eine „selbstthätige“ genannt werden.

Seit der Veröffentlichung des vorigen Referats (Bd. 248 S. 278 ff.), in welchem

bereits mehrere Spulapparate für Schiffchennähmaschinen beschrieben wurden, sind

wieder eine Anzahl dieser Apparate zur Patentirung gelangt, welche zunächst erwähnt

werden sollen, und zwar zeigen die ersten drei in so fern eine Vervollkommnung, als

die Construction derselben sowohl eine Regulirung der Bewickelungsstärke des

Spulchens, als auch eine Veränderung im Drucke des Spulrädchens gegen das Schwungrad

zuläſst.

Eine recht einfache und zweckmäſsige Einrichtung gibt R.

Gritzner (* D. R. P. Nr. 21213 vom 16. Juli 1882) seinem neuen selbstthätigen Spulapparate (vgl. ältere Construction

1883 248 * 276). Wie aus Fig. 3 Taf.

36 zu erkennen ist, wird der um a drehbare Spulapparat

in seiner Arbeitslage durch einen Haken c gehalten,

welcher sich in die Feder e einlegt und einen Arm der

Druckklappe bildet; dadurch ist ein elastischer Druck des Spulrädchens gegen das

Schwungrad erzielt, was bei ungleich starkem Gummiringe seinen Vortheil hat;

auſserdem kann dieser Druck durch die Schraube f

regulirt, sowie der Zeitpunkt der Auslösung des Apparates bezieh. die Stärke der

Spulenbewickelung durch die vertikale Verstellung der Feder e mittels Schraube d verändert werden.

Der selbstthätige Spulapparat von Fr. König in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 20525 vom

19. März 1882) ist in Fig. 4 Taf.

36 dargestellt. Unterhalb des um m drehbaren

Spulapparates ist ein Riegel d angebracht, welcher

durch eine Feder nach rechts verschoben und durch einen Stift a in seiner Verschiebung begrenzt wird. Das umgebogene

Ende dieses Riegels nimmt die Schraube e auf und diese

stöſst gegen einen bogenförmigen Ansatz c der Carter'schen Klappe

b. Drückt man nun den Spulapparat zur Ingangsetzung

derselben gegen das Antriebrad H, so schiebt sich der

Riegel d über den Winkel g

und verhindert ein ferneres Zurückweichen. Durch Verstellung des Winkels g mittels Schraube h ist

der Druck gegen H regulirbar. Füllt sich die Spule, so

weicht die Klappe b zurück und drückt schlieſslich mit

ihrem anderen Ende c gegen die Schraube e; dieselbe geht nun mit dem Schieber d so weit zurück, bis d

von g abgleitet, worauf die Feder z den Spulapparat so dreht, daſs sich x von H entfernt und der

Spulapparat stillsteht. Die Stärke der Spulbewickelung kann leicht durch die

Schraube e regulirt werden.

Der selbstthätige Spulapparat von H. Heise in Bremen (* D. R. P. Nr. 20522 vom 28.

Februar 1882) trägt einen um a (Fig. 5 Taf.

36) beweglichen Hebel

d; das Ende p

desselben wird bei Ingangsetzung vor die Nase e

geschoben und dadurch das Spulrädchen L an das

Schwungrad Q angedrückt. Das andere Ende des Hebels d ist abgeschrägt und an diese Abschrägung legt sich

die eine Seite der Druckklappe an. Durch die Bewickelung der Spule wird die Klappe

zurück gedrängt, der Hebel schiebt sich demzufolge zur Seite und sein Ende p gleitet von e ab; der

Spulapparat fällt zurück und das Antriebrädchen L kommt

zum Stillstande. Eine Drehung von e verändert den Druck

des Gummiringes gegen Q und eine Verstellung senkrecht

zur Bildfläche bedingt ein früheres oder späteres Abgleiten des Hebelendes p bezieh. die damit im Zusammenhange stehende

Veränderung der Spulenstärke. Die Schrauben m und h sichern die Lage der Nase e.

Der selbstthätige Spulapparat von Junker und Ruh in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 16477 vom

18. Mai 1881) zeigt eine eigenthümliche Art der Auslösung, welche den

vorbeschriebenen Constructionen nachstehen dürfte. Die Feder x (Fig. 6 Taf.

36) drückt für gewöhnlich den Spulapparat an das Schwungrad. Bei der Bewickelung der

Spule wird die Klappe g, welche durch die bei f angeschraubte Feder e

angedrückt wird, veranlagst, sich abwärts zu bewegen. Hierdurch kommt aber diese

Feder e zum Anliegen an den Kopf der Schraube h und zwingt den Apparat, sich vom Schwungrade zu

entfernen. Die Stellung der Schraube h bedingt den

Zeitpunkt der Auslösung. Die Abstellung bezieh. der Stillstand des Spulapparates

erfolgt hier nur allmählich und läſst daher niemals den Zeitpunkt sicher erkennen,

wenn die Spule vollendet ist; denn der Apparat kann auch zufällig aus irgend einem

anderen Grunde zum Stillstande kommen, während bei einem Spulapparate mit

plötzlicher Auslösung der Arbeiter sofort die veränderte Lage desselben bemerkt. Die

Anbringung des Fadenführersteges n an der Druckklappe

(vgl. Biesolt und Locke

1883 248 * 278) dürfte für die gute Bewickelung

vortheilhaft sein.

Der selbstthätige Spulapparat von G. Pfaff in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 20889 vom 9.

Mai 1882) gleicht demjenigen von C. Neidlinger (1881

242 * 355); nur hat Pfaff einen einfachen Fadenführersteg und zwischen Feder p und Arm m noch eine

Feder eingeschaltet, wodurch das Spulrädchen des Apparates mit elastischem Drucke

gegen das Schwungrad gepreſst wird.

Bei dem selbstthätigen Spulapparate von Haid und Neu in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 21014 vom 29.

März 1882) ist die Mitnehmerachse mit einem Zahnrädchen versehen, welches in die

Zähne des mit dem Schwungrade verbundenen Zahnrades greift. In dieser Arbeitslage

wird der Apparat durch eine rückwärts an der Druckklappe angebrachte Nase gehalten,

die sich in einen Einschnitt derjenigen Achse legt, auf welcher sich der ganze

Spulapparat durch Vermittelung einer Spiralfeder verschiebt, um die Zahnräder auſser

Eingriff zu bringen. Diese Verschiebung oder die Auslösung des Apparates erfolgt, sobald die

Klappe sich durch die Bewickelung der Spule so weit zurück bewegt hat, daſs ihre

Käse aus dem erwähnten Einschnitte tritt.

Wer einmal einen neueren Spulapparat benutzt hat, wird gern zugeben, daſs diese

kleine maschinelle Einrichtung wegen ihrer Einfachheit und Brauchbarkeit eine recht

praktische Zugabe zur Schiffchennähmaschine geworden ist. Der Arbeitsvorgang bedarf

keiner besonderen Geschicklichkeit, keines mühsamen Erlernens; – man legt einfach

die Schiffchenspule ein, führt den Faden in der vorgeschriebenen Weise zu derselben,

bringt den Apparat in Gang und nach kurzer Zeit zeigt dieser selbstthätig an, daſs

die Spule mit gleichmäſsig neben einander liegenden Fadenlagen voll bewickelt ist.

Wie die groſse Zahl der in letzter Zeit erfundenen selbstthätigen Spulapparate

beweist, sind dieselben ein begehrter Artikel geworden; man hat einem Bedürfnisse

abgeholfen und doch könnten die Vortheile des Spulapparates überboten werden durch

eine Nähmaschinen-Construction, deren Unterfaden direkt von einer im Handel

gangbaren Garnrolle abgenommen werden kann. Es erscheint geradezu unökonomisch, die

auf mechanischem Wege so gleichmäſsig bewickelten Garnrollen, wie solche in den

Handel gebracht werden, wieder ab- und von Neuem auf eine kleinere Spule

aufzuwickeln. Man hat daher schon seit vielen Jahren (vgl. Lathrop 1873 207 * 24. Du Laney, Polytechnisches Centralblatt, 1872 S. 1319) diese Aufgabe bisher

freilich ohne durchschlagenden Erfolg zu lösen versucht.

Nachdem die Du Laney'sche Construction von J. R. V. de Castro in Porto, Portugal (* D. R. P. Nr.

3150 vom 30. December 1877 und Zusatz * Nr. 20954 vom 26. November 1881) wesentlich

verbessert worden ist, bringen Castro und Lind in

Hamburg die in Fig. 7 bis

12 Taf. 36 dargestellte Doppelsteppstich-Nähmaschine, welche direkt den Unterfaden von einer Garnrolle

abzieht, in den Handel. Die Gesammtanordnung gleicht im Allgemeinen der

Wheeler- und Wilson-Nähmaschine Nr. 8 und trägt, ebenfalls wie diese, auf der

Hauptwelle W das zur Nadelstangenbewegung dienende

Kreisexcenter E. Zwischen den Lagern A und B dieser Welle sitzt

die Curvenscheibe C, welche den Fadengeber H bewegt. Die Fortsetzung w der Hauptwelle ist etwas zur Seite versetzt und beide Wellen durch eine

Kurbelschleife k verbunden, wodurch w eine ungleichförmige Drehbewegung erhält. Durch

Einschaltung dieser Kurbelschleife ist es möglich, der Curve der Scheibe C eine praktisch verwendbare Steigung geben zu

können.

Der Rückermechanismus ist demjenigen der Singer-Nähmaschine sehr ähnlich. Der

Mitteltheil r (Fig. 8) ruht

auf dem Excenter e (Fig. 7),

welches die Hebung und Senkung vermittelt und oberhalb die zur Stoffverschiebung

erforderlichen Zähnchen z trägt. Die Schiene oder der

Hebel s erhält seine Bewegung durch einen kleinen

einarmigen Hebel h (Fig. 8 und

9) und dieser wiederum durch das Vorschubexcenter e1.

Die entgegengesetzte

Seite der Schiene s ist durch einen Bolzen b beweglich mit der Rückerschiene r verbunden, so daſs letztere unbehindert auf- und

abgehen kann. Ferner ist der Drehpunkt T der Schiene

s behufs Veränderung der Stichlänge auf bekannte

Weise verschiebbar angeordnet. Der ganze Rückermechanismus wird durch die Federn f und f1 vor- und zurückgezogen.

Die Haupterfindung an dieser Nähmaschine besteht in dem Spulgehäuse S (Fig. 11)

und dem Garnrollenhalter L (Fig. 10),

welch letzterer die Aufnahme der käuflichen Garnrollen gestattet. Zieht man die

Röhre o aus dem Garnrollenhalter heraus, so kann man

die Garnrolle in L einführen. Nachdem o wieder heruntergeschoben ist, wird das freie

Fadenende um den Steg n geleitet und dann der Reihe

nach durch die Einfädelungslöcher 1 bis 4 gezogen. Zwischen 3 und

4 liegt eine kleine Feder v, welche zur Regulirung der Spannung des Unterfadens dient. Hierauf wird

der Garnrollenhalter von oben in das Gehäuse S

eingeschoben, bis die kleine Feder x, welche im unteren

Theile des Garnrollenhalters eingelegt ist, sich auf den Steg u legt. Eine Feder i des

Gehäuses S verhütet das Heben des Garnrollenhalters

beim Anziehen des Stiches. Durch den Greifer g (Fig.

7) wird die aus dem Oberfaden gebildete Schleife über die Spitze des

Garnrollenhalters L gebracht, während durch das

Anziehen des Oberfadens mittels des Fadengebers H die

Schleife vollends über L hinweg gezogen wird. Die

Federn x und i (Fig.

10 und 11)

gestatten den leichten Durchgang zwischen dem Gehäuse S

und Garnrollenhalter L.Der Leitsteg n des Garnrollenhalters hat den

Zweck, den Faden möglichst senkrecht von der Garnrolle mit gleichbleibender

Spannung abzuziehen; seine Form wird entsprechend diesen Bedingungen eine

bestimmte sein müssen, wie sich aus folgender Betrachtung ergibt.Ist k2 (Fig.

12 Taf. 36) die Kraft, mit welcher der Faden von der Garnrolle

abgezogen werden muſs, so ist die nach o

gerichtete Kraft k3 um den Faden durch das Einfädelloch zu ziehen, gleich feg,

vorausgesetzt, daſs man die Reibung auf dem Stege vernachlässigen kann. Ist

ferner k1 die

Kraft, welche dem Auf- und Abgleiten des Fadens auf dem Stege entgegenwirkt,

so ergibt sich nach Aufzeichnung des Kräfteparallelogrammes, daſs Winkel abd = Winkel bdf

und da Winkel bdf = Winkel dbf, weil Dreieck dbf gleichschenkelig ist, so erhält man Winkel abd = Winkel dbf,

d.h. der Winkel abf wird durch die Tangente

halbirt und da dies für alle diese Winkel zutrifft, so muſs die fragliche

Curve eine Parabel sein, für welche bekanntlich die Tangente den Winkel des

Fahr- und Parallel strahl es halbirt. Das Einfädelloch o muſs mit dem Brennpunkte der Parabel

zusammenfallen.

Die zwei folgenden Nähmaschinen-Constructionen verfolgen ebenfalls den Zweck, den

Unterfaden von einer groſsen Garnrolle abzuziehen; jedoch tritt in beiden

Ausführungen das Schiffchen mit in Thätigkeit, während der Greifer nur als

Schleifenöffner dient und ein Durchschlüpfen des groſsen Schiffchens ohne Fadenbruch

ermöglichtVgl. Frister und Roſsmann 1881 242 * 350. Hurtu und

Hautin 1882 245

* 445.; auſserdem zeigen beide besondere Einrichtungen, um den

Stich anzuziehen.

Bei der Doppelsteppstich-Nähmaschine für die Verwendung

groſser Unterfadenspulen von A. Guillaume und A.

Lambert in Fosses bei Namur (* D. R. P. Nr. 21191 vom 12. April 1882)

gleitet das Schiffchen a (Fig. 13 bis

15 Taf. 36) in der unterhalb der Nähplatte befestigten Bahn b, welche in der Mitte einen Ring c (Fig. 13 und

15) trägt. Derselbe ist links von c1 bis c2 etwas vertieft und innen coniseh ausgedreht, um

einen zweiten Ring d sicher zu halten. Dieser Ring d hat auf seiner vorderen Stirnfläche zwei schiefe

Ebenen, welche sich diametral gegenüber liegen und genau so hoch sind wie der

höchste Theil des festliegenden Ringes c. Das eine Ende

e der schiefen Ebenen ist zu einem Greifer

ausgebildet, dagegen das andere Ende e1 abgerundet. Die hintere Seite des Ringes d ist mit einem Zahnrade verbunden, welches in den

Zahnbogen g eingreift; letzteres sitzt auf einem

Winkelhebel hh1, dessen

kürzerer Arm h1 mittels

der Curvennuth i bewegt wird.

Die Bewegung des Schiffchentreibers k und somit

diejenige des Schiffchens a erfolgt auf folgende

eigenthümliche Weise: Der eine Arm l des die

Nadelstange bewegenden Winkelhebels ll1 trägt auf der einen Seite eine Rolle (Fig.

14), welche sich in der Curvennuth m fuhrt,

auf der anderen Seite ein gezahntes Bogenstück n,

welches in das Zahnrad n1 eingreift. Auf der Achse des Rades n1 sitzt die schwingende Kurbel o, welche durch eine Pleuelstange mit dem

Schiffchentreiber k in Verbindung steht. Die Bewegung

der Nadel und des Schiffchens erfolgt somit von ein und derselben Curvennuth m aus.

Hat nun die Nadel in das Waarenstück gestochen und sich so weit erhoben, daſs der

Nadelfaden eine kleine Schleife bildet, so tritt der Greifer e in diese Schleife, um sie zu erweitern. Dabei legt sich der links

liegende Fadentheil um den Ring d, während der andere

Fadentheil dem Greifer e folgt, bis letzterer ungefähr

180° seiner Drehung zurückgelegt hat. Das cylindrische Schiffchen ist unterdessen in

die Schleife eingetreten, erweitert diese vollends und schlüpft hindurch. Nun kommt

die Erhöhung o des Ringes d (vgl. Fig. 15)

zur Wirkung und schiebt die Fadenschleife vom Ringe d

ab; der Greifer läſst durch seinen Rückgang ebenfalls den Faden frei, so daſs der

Stich jetzt angezogen werden kann. Dies geschieht durch das Aufsteigen der

Nadelstange, welche den Fadenheber p (Fig. 13)

hebt; doch reicht die Bewegung desselben nicht aus, um die vorhandene Fadenmenge

abzuziehen, und haben deshalb die Erfinder den Oberfaden über die Nadelstange hinweg

geführt, um so auf einfache Weise den vollständigen Fadenabzug zu erreichen.

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine zum Vernähen groſser

Unterfadenspulen von Louis Stresemann in

Berlin (* D. R. P. Nr. 21554 vom 13. Juli 1882) enthält zwei horizontale Wellen; die

obere a (Fig. 16

Taf. 36) bewegt in der bei Singer-Nähmaschinen üblichen Weise das Schiffchen und die

Nadelstange und diese wieder die Fadenheber. Die unter der Nähplatte gelagerte Welle

b bringt den Schlingenerweiterer und den Stoffrücker in

Thätigkeit. Die Drehung der Welle a wird durch ein

sogen. Kurbeldreieck auf die Welle b übertragen. Hierzu

ist eine Hilfskurbel c angebracht, welche durch eine

winkelförmige Pleuelstange d (vgl. Fig. 17)

mit den gleich groſsen Kurbeln von a und b gekuppelt ist.

Der Greifer oder Schlingenerweiterer zeigt nachstehende Anordnung: An dem Querstege

e (Fig. 16)

ist ein Schieber f angebracht, welcher beständig durch

die Feder g an die Stirnfläche der Scheibe h gedrückt wird. Der Schieber f nimmt das Lager der Greiferachse auf, welche so in ihrem Lager ruht,

daſs dieselbe durch Vermittelung der Hubscheibe i eine

Längsbewegung ausführen kann. Eine Feder bewirkt die rückgängige Bewegung. Auſserdem

ist der Greiferarm rückwärts verlängert, um durch die Scheibe k den Greifer zu senken, während dessen Hebung durch

die Feder l besorgt wird. Die Hubscheiben r und s sind für die

Stoffrückerbewegung vorhanden.

Während nun die Nadel in den zu nähenden Stoff einsticht, drückt die Hubscheibe i den Greifer in die Schilfchenbahn (Fig. 17).

Hat die Nadel ihre tiefste Lage erreicht und sich so weit erhoben, daſs der

Oberfaden eine kleine Schleife bildet, so wirkt die Erhöhung der Scheibe h auf den Schieber f und

veranlaſst den Greifer, in dieselbe einzutreten. Sodann wird durch die Hubscheibe

k der Greifer gesenkt und die Schleife verlängert,

in welche nun das Schiffchen eintritt, um sie genügend zu erweitern und hindurch zu

schlüpfen; indessen geht der Greifer in seine Anfangslage zurück. Die groſse

Fadenmenge, welche für den Durchgang des Schiffchens verbraucht wurde, muſs wieder

zurückgezogen werden. Zu diesem Zwecke dienen hier zwei Fadenheber m und m1 (Fig. 17)

und ist der Faden von der Oese n unter den Haken p und durch den Fadenheber m1, sodann unter den Haken q und durch den Fadenheber m nach der Nadel eingezogen. Werden die Fadenheber durch die aufsteigende

Nadelstange gehoben, so wird eine Fadenlänge gleich dem doppelten Hube der

Nadelstange abgezogen.

Im Allgemeinen dürfte wohl diese Construction weniger vortheilhaft als die der vorher

beschriebenen Nähmaschinen sein.

Von den drei neueren Einrichtungen für das Ausheben des

Schiffchens zeichnet sich ihrer Einfachheit wegen diejenige von Heinr. Aufderheide in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr.

21420 vom 22. April 1882) vortheilhaft aus. Hier ist unterhalb der Schiffchenbahn

eine Feder a (Fig. 18

Taf. 36) angebracht, welche während der Arbeit durch den Schieber d niedergehalten wird. Sobald man den Schieber zur

Seite zieht, kommt die Feder a in die punktirte Lage

und das Schiffchen steigt, während es sich in seine hinterste Lage bewegt, über die

Nähplatte empor und kann so leicht erfaſst werden, oder springt von selbst heraus,

wenn das Schiffchen bereits vor dem Aufziehen des Schiebers die entsprechende

Stellung eingenommen hat. Das abgebogene Ende b der

Feder a begrenzt die Höhenlage derselben und der

federnde Stift c den Weg des Schiebers d.

Die Vorrichtung zum Ausheben des Schiffchens von Junker und Ruh in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 21810 vom

14. Mai 1882) ist derjenigen von M. Vogel (vgl. 1883

248 * 277) sehr ähnlich. Der doppelarmige Hebel ist

hier rechtwinklig zur Schiffchenbahn angeordnet und wird durch einen Drücker,

welcher aus der Nähplatte hervortritt und während der Arbeit durch eine besondere

kleine Platte verdeckt wird, behufs Ausheben des Schiffchens in Bewegung gesetzt.

Eine Feder führt den Hebel in seine Ruhelage zurück.

Jac. Roehrig in Dresden (* D. R. P. Nr. 23006 vom 29.

August 1882) bewirkt das Ausheben des Schiffchens

dadurch, daſs er, wie M. Vogel, einen Hebel parallel

zur Schiffchenbahn anordnet und einen Draht an dem Schieber, welcher die

Schiffchenbahn verdeckt, befestigt, der einerseits ebenfalls das Schiffchen an den

zum Ausheben desselben passenden Platz bringt, andererseits aber noch zur Bewegung

des genannten Hebels dient. Hierzu wird dieser Hebel am hinteren Ende durch zwei

Schrauben beweglich gehalten, welche durch schräge Führungsschlitze reichen. Oeffnet

man den Schieber, so kommt sein Draht an einen Vorsprung des Hebels, ertheilt

demselben eine kleine Längsbewegung und zwingt ihn mittels der Führungsschlitze, an

den Schrauben aufzusteigen, um das Schiffchen zu heben. Eine Feder führt den Hebel

in die anfängliche Lage zurück.

Gl.

Tafeln