| Titel: | D. A. Chertemps und L. Dandeu's dynamo-elektrische Maschine. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 514 |

| Download: | XML |

D. A. Chertemps und L. Dandeu's

dynamo-elektrische Maschine.

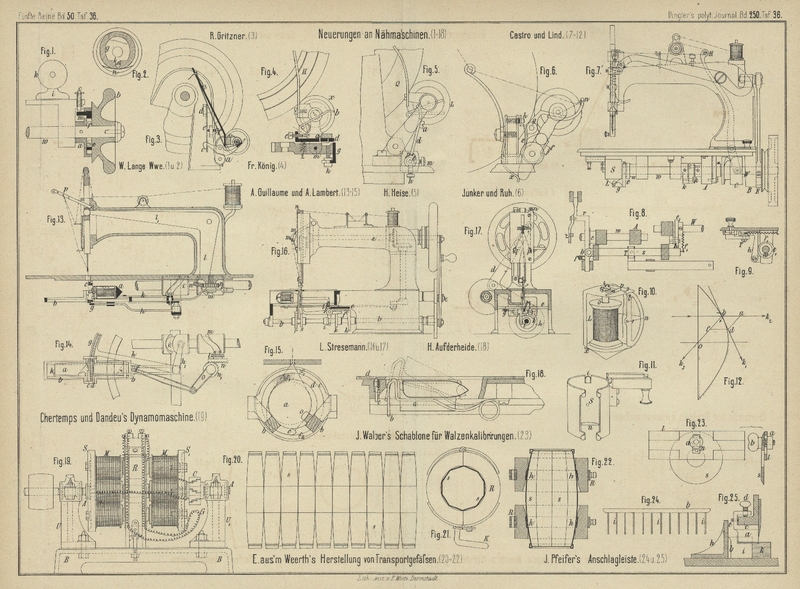

Mit Abbildung auf Tafel 36.

Chertemps und Dandeu's dynamo-elektrische Maschine.

Bei der in England patentirten Maschine von D. A.

Chertemps und L. Dandeu in Paris werden wie

bei der Gordon'schen Maschine (vgl. 1883 247 * 286. 1883 249 94) die

Elektromagnete in Umdrehung versetzt, während die Armatur in Ruhe bleibt. Eine der

Drahtspulen der Armatur dient zur Erregung der Elektromagnete und spielt eine

ähnliche Rolle wie ein unabhängiger Erreger; aber sie ist nicht vermögend, die

Elektromagnete zu sättigen. Wenn nun der Widerstand im Stromkreise der Lampen

zunimmt, so wächst zu Folge der Anordnung des Erregers zugleich die erregende Kraft

der unabhängigen Spule, wodurch wiederum der Strom im äuſseren Kreise verstärkt

wird. Dies tritt, wie ersichtlich, nur ein, weil die Elektromagnete nicht von vorn

herein gesättigt werden; wäre dies der Fall, so würde eine solche Wirkung nicht zu

erzielen sein. Auf dieser Eigenschaft beruht ein Hauptvorzug der Maschine, daſs sie

die Stromstärke je nach der Gröſse der zu leistenden Arbeit selbst regulirt und zwar

ohne jegliche Selbstüberwachung und ohne irgend welche Aenderung in der

Umlaufsgeschwindigkeit.

Im Uebrigen zeichnet sich die in Fig. 19

Taf. 36 nach dem Engineer 1882 Bd. 54 S. 446 skizzirte

Maschine durch Einfachheit im Baue aus. In der Mitte der Grundplatte B ist ein hölzerner Rahmen R aufgestellt, welcher die Armatur M, M1 umschlieſst; letztere besteht aus 6 hohlen

Eisencylindern, deren Drahtumwickelungen mit ihren Enden nach der Deckfläche des

Rahmens R an Metallschirmen mit Klemmschrauben führen,

welche somit leicht eine Parallel- oder auch eine Hintereinanderschaltung der

Magnetrollen und ebenso eine Bildung getrennter Stromkreise gestatten. Beim

Uebergange von der einen zur anderen Schaltungsweise ist es nicht nöthig, die

Maschine anzuhalten. Von den Klemmschrauben aus gehen Drähte theils nach den Lampen,

theils nach einem Paar Metallbürsten, welche in der Abbildung bei G angedeutet sind. Die Elektromagnetkerne sind, wie erwähnt, nicht massiv,

sondern aus Eisenröhren zusammengesetzt, die in einander passen, um einerseits das

Gewicht zu vermindern und andererseits durch den freien Zutritt der Luft eine

Erhitzung zu vermeiden.

Zu beiden Seiten des Armaturgestelles ist ein Satz von je 6 hohlen Elektromagneten,

an zwei guſseisernen Scheiben S, S1 befestigt, welche auf einer frei durch den

Holzrahmen R hindurch gehenden Achse A aufgesteckt sind. Die Elektromagnete sind den

Armaturspulen entsprechend ebenfalls im Kreise angeordnet und bilden zusammen das

rotirende magnetische Feld; die benachbarten Pole sowohl, als die einander gegenüber

liegenden sind einander entgegengesetzt. Diejenige Spule der Armatur, welche als

Erreger wirkt, schickt ihre Wechselströme zunächst zu den beiden Metallbürsten G, welche an dem einen Lagerbocke U1 der Achse A verstellbar befestigt sind; von hier aus flieſsen sie

zu einem auf der Achse A sitzenden Commutator C, welcher dieselben als einen ununterbrochenen

gleichgerichteten Strom durch die Elektromagnete zu senden hat. Die Platten des

Commutators sind an den einander zugewendeten Flächen treppenförmig gestaltet, so

daſs bei seiner Umdrehung nie ein Abschnitt des Commutators die Bürste eher

verläſst, als bis der nächstfolgende dieselbe erreicht hat.

Die Maschine ist nicht groſs und bietet in der Ausführung keinerlei Schwierigkeiten.

Auſser den Vorzügen der Billigkeit, Einfachheit und Leistung gewährt sie innerhalb

gewisser Grenzen auch noch die Möglichkeit zur willkürlichen Verwendung entweder als

Quantitäts-, oder als Intensitätsmaschine.

Bezüglich der Angaben über die Leistung dieser Maschine sei auf die oben angeführte

Quelle oder auf Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 578

verwiesen.

Tafeln