| Titel: | Rotirender Gasmotor von P. Suckow und Comp. in Breslau. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 6 |

| Download: | XML |

Rotirender Gasmotor von P. Suckow und Comp. in Breslau.

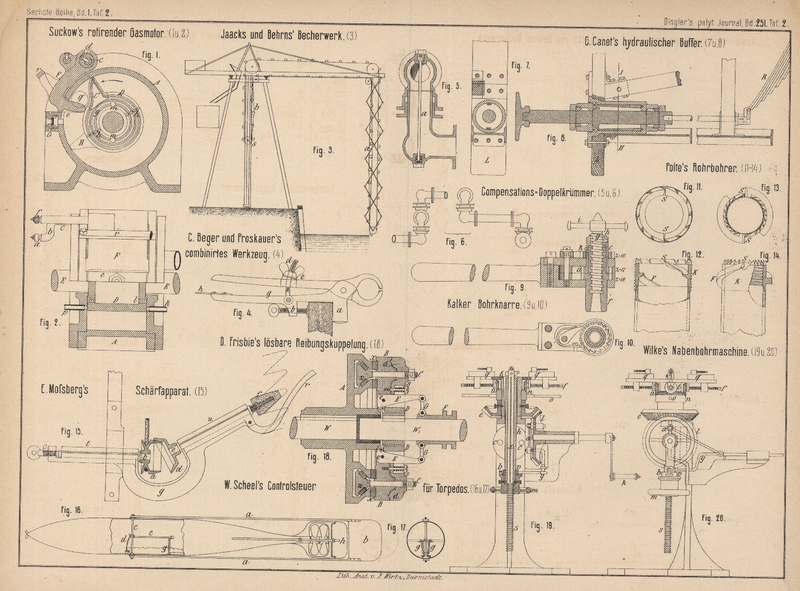

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Suckow's rotirender Gasmotor.

Dieser Gasmotor (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 23427 vom 30. November 1882) beruht auf einem

bei rotirenden Motoren, Pumpen, Gebläsen u.s.w. schon vielfach angewendeten

Constructionsprinzipe, besitzt jedoch einzelne gerade für Gasmotoren erdachte

Einrichtungen, welche bemerkenswerth sind, wenn auch in der Patentschrift auf die

Einführung und Entzündung des Gasgemisches keine Rücksicht genommen ist.

Innerhalb eines cylindrischen Gehäuses A (Fig.

1 und 2 Taf. 2)

ist mittels der Wellenschenkel E eine Hohlwalze D mit einem Kolben C von

genau derselben Länge wie das Gehäuse A gelagert. Um

diese Walze an den Kopfflächen, mit welchen sie gegen die Gehäusedeckel schleift, zu

dichten, zu schmieren und zu kühlen, ist auf den Kopfflächen ein System von Nuthen

g und h eingedreht,

welche durch die Oeffnungen l und m mit dem Inneren der Walze in Verbindung stehen. Den

äuſsersten Nuthen gegenüber münden in die Gehäusedeckel die Rohre k und p. Leitet man nun

durch k Druckwasser ein, so flieſst dieses, die Nuthen

h, g durchlaufend, durch die Oeffnung l in das Walzeninnere, dichtet und schmiert die

Kopfflächen, kühlt die ganze Walze und verläſst die Maschine durch die Oeffnung m, die gegenüber liegenden Nuthen und das Rohr p.

Auſserhalb des Gehäuses liegt der Drehzapfen der Schwinge F, deren Nase den Arbeitsraum der Maschine in zwei Theile scheidet. Mit

Rücksicht hierauf muſs in dem Gehäusemantel ein Schlitz zum Durchtritte der Nase der

Schwinge angeordnet sein. Um nun eine Dichtung der Flächen e, in welchen sich die Nase der Schwinge, Deckel und Gehäusemantel

berühren, zu erzielen, ist folgende Einrichtung getroffen: Die Schwinge dreht sich

um eine Hülse d, welche excentrisch auf einer Welle c befestigt ist. Die Aufwärtsbewegung der Schwinge wird

durch die linke schräge

Fläche des Kolbens C bewirkt, während das Andrücken der

Nase auf den Walzenumfang, sobald der Kolben unter der Nase hindurchgegangen ist,

durch eine auf dem Schwungrade der Maschine angebrachte federnde Curvennuth, in

welche ein mit der Schwinge verbundenes Rädchen f

reicht, erfolgt. Um nun aber keine allzu groſsen Reibungswiderstände bei der Hebung

der Schwinge überwinden zu müssen, wird durch einen auf der Welle c befestigten, mit Laufrolle a versehenen und in eine zweite federnde Curvennuth an dem Schwungrade

hineinreichenden Arm b das Excenter d etwas nach rechts gedreht, kurz bevor die Hebung der

Schwinge stattfindet. Dadurch werden die Dichtungsflächen e von einander entfernt. Schleift die Nase der Schwinge wieder auf der

Walze, so wird das Excenter durch die betreffende Curvennuth neuerdings

zurückgedreht, so daſs die Flächen e wieder abgedichtet

werden. Einzelheiten über die Einrichtung der federnden Curvennuthen gibt die

Patentschrift nicht. Die Schiene r dient zur

Hubbegrenzung für die Schwinge F.

Der Gang der Maschine ist hiernach folgender: Aus der skizzirten Kolbenstellung führt

die lebendige Kraft des Schwungrades den Kolben C unter

der Schwinge F durch. Ist dies geschehen, so saugt der

Kolben durch das Ventil G eine gewisse Menge Gas an

dieses wird dann durch eine geeignete Vorrichtung entzündet, worauf die Explosion

den Kolben nach rechts unten herum wieder in die Lage H

wirft, wonach sich dasselbe Spiel wiederholt. Die verbrauchten Gase werden durch die

Oeffnung q ins Freie gedrückt.

Tafeln