| Titel: | Apparat zur Ausscheidung von Gold und Silber aus deren Erzen durch vereinte Einwirkung von Elektricität und Quecksilber. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 32 |

| Download: | XML |

Apparat zur Ausscheidung von Gold und Silber aus

deren Erzen durch vereinte Einwirkung von Elektricität und Quecksilber.

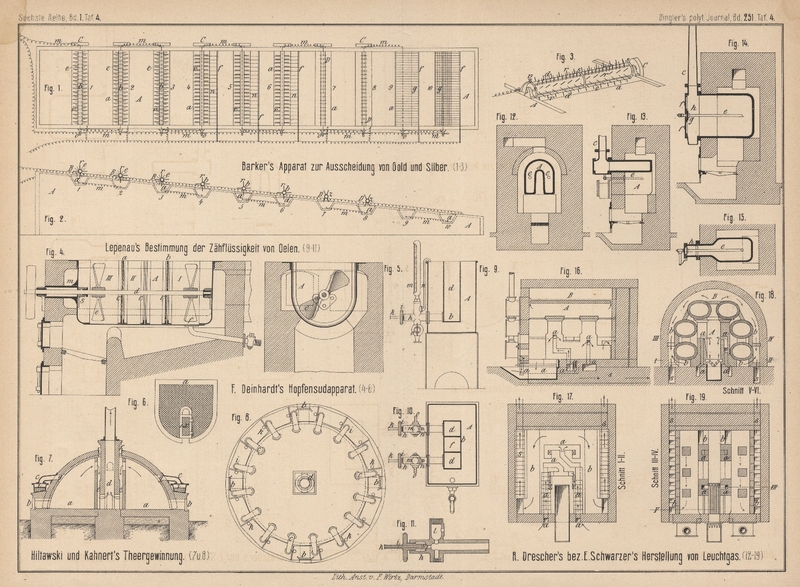

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

R. Barker's Ausscheidung von Gold und Silber aus Erzen.

Nach R.

Barker in London (* D. R. P. Kl. 40 Nr. 22619 vom 26.

Oktober 1882) werden die Erze durch eine Reihe von Amalgamationströgen

geführt, deren Quecksilberfüllung, mit dem negativen Pole einer Elektricitätsquelle

verbunden, als Kathode anzusehen ist, über welcher als Anode Drähte angebracht sind,

doch so, daſs diese das Quecksilber nicht selbst berühren, sondern nur in das

darüber stehende Wasser eintauchen.

Von den auf dem geneigten Tische A (Fig. 1 bis

3 Taf. 4) befestigten Trögen a sind die

ersten drei mit einer Rührvorrichtung B und bewegten

Einzelanoden versehen. Der Rührer besteht aus einer wagrechten Welle b, deren Arme r zum

Rühren, e dagegen als Anoden dienen; letztere sind zur

Verhütung jeglichen Contactes mit der Kathode kürzer als erstere. In den Trögen 4 bis 6 sind die Anoden

n gänzlich von der Welle getrennt; sie sitzen an

einer Stange f und erstrecken sich quer durch die

Tröge. Dem entsprechend strömt auch hier die Elektricität nicht längs der Welle,

sondern vielmehr durch die Stange f. In den Trögen 7

und 8 fehlen die mechanischen Rührer gänzlich; doch

sind wieder auf einer Welle D rotirende Einzelanoden

z vorhanden, aber so angeordnet, daſs sie nur

zeitweilig wirken, d.h. sie tauchen in der angenommenen Vertikalstellung in das

Wasser ein, liegen dagegen bei der Horizontalstellung über demselben. Die Wellen

sind aus Holz hergestellt, die Rührarme aus einem passenden Nichtleiter und die

Einzelanoden aus Messing oder einem anderen haltbaren Leiter. Es hindert nichts, die

Wellen auch aus Metall bestehen zu lassen, sofern sie nur wirksam genug isolirt

werden, oder man kann ihnen einen Metallkern geben, welcher mit den auf der Welle

sitzenden Einzel anöden durch deren inneres Ende in gutem Contacte steht. Die Tröge

9 und 10 haben keine

Rührvorkehrungen und die einzelnen festliegenden Anoden g sind von einer Stange f aus quer durch den

Trog geführt, entweder einfach wie im Troge 9, oder

verflochten wie im Troge 10.

Die Verbindung der Kathode mit der Elektricitätsquelle geschieht derart, daſs der

Strom direkt an dem einen Ende des ersten Troges eintritt, durch das Quecksilber

geht und durch einen Leitungsdraht m nach dem zweiten

Troge übertritt, hier denselben Weg, nur in umgekehrter Richtung, nimmt, dann in den

dritten Trog übertritt u.s.w., wie dies in Fig. 1

theils durch volle, gewellte, theils durch gestrichelte Linien angedeutet ist. Auch

kann man den Leitungsdraht durch die am Boden jedes Troges für das Quecksilber

befindlichen Ablaſshähne o hindurchführen; doch ist

diese Anordnung in so fern weniger bequem, als man beim jedesmaligen Ablassen des

Quecksilbers genöthigt ist, die Leitungsdrähte zu entfernen. Die Verbindung der

Einzelanoden mit der Elektricitätsquelle erfolgt mittels der nach Fig. 3 auf

den Wellen befindlichen metallenen Längsstreifen d und

ebensolchen Querstreifen s sowie der in unmittelbarer

Nähe der Wellen angeordneten Contactschrauben v. Jede

Welle ist auf der den Auslaſshähnen o entgegengesetzten

Seite mit einer Scheibe C versehen, welche in passender

Weise Antrieb erhält. Die vortheilhafteste Geschwindigkeit der Welle ist 45

Umdrehungen in der Minute.

Die Beschickung der Amalgamationströge mit Quecksilber erfolgt in bekannter Weise.

Die Zuführung des Geschickes findet so statt, daſs dasselbe auf die Bühne D geschüttet und durch einen Strom Wasser über die

geneigte Tafel A durch die einzelnen Tröge zwischen den

Einzelkathoden und Einzelanoden hindurch nach abwärts geführt wird.

Tafeln