| Titel: | Ueber Neuerungen an auslösenden und anderen Schiebersteuerungen mit ruckweiser Schieberbewegung. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an auslösenden und anderen

Schiebersteuerungen mit ruckweiser Schieberbewegung.

(Fortsetzung des Berichtes von S. 1 d.

Bd.)

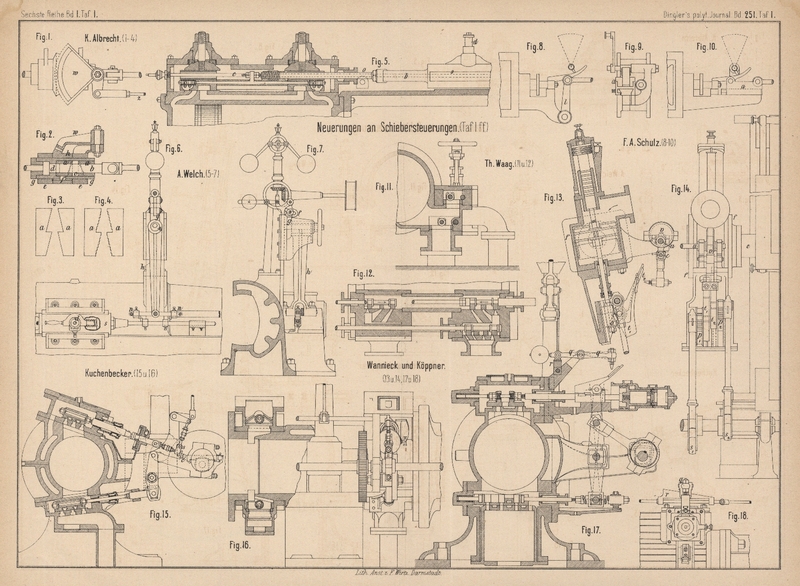

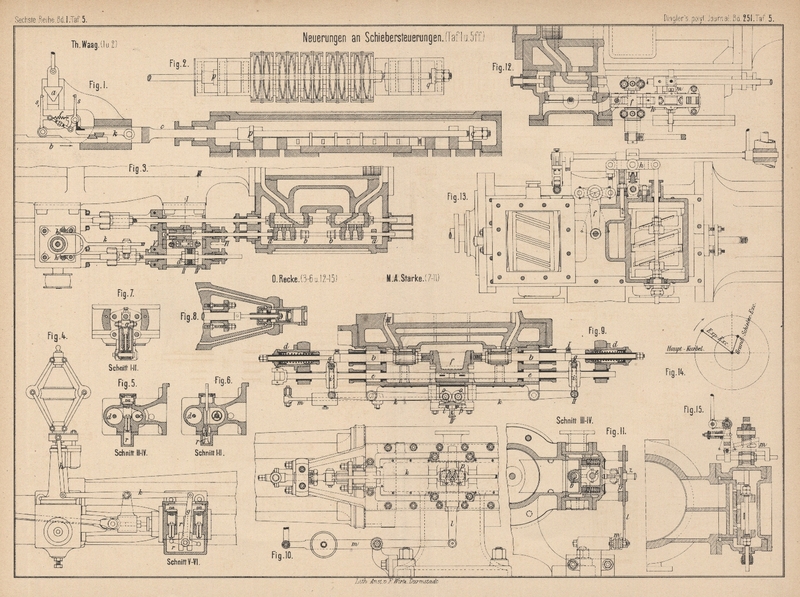

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 1 und 5 ff.

Neuerungen an Schiebersteuerungen.

Eine eigenthümliche Schleppschiebersteuerung von O. Recke in München-Gladbach (Erl. * D. R. P. Nr. 18376

vom 14. Oktober 1881) ist in Fig. 3 bis

6 Taf. 5 veranschaulicht. Bei derselben sind ein getheilter Grundschieber

und 2 Expansionsschieber vorhanden. Letztere werden am Ende jedes Hubes des

Grundschiebers durch Anstoſs an die im Schieberkasten festliegenden Knaggen a geöffnet und dann in geöffneter Stellung von dem

Grundschieber mitgeschleppt, bis sie durch die auf der Schieberstange befestigten

Anschläge b geschlossen werden. Zu dieser

Schluſsbewegung dient folgender Mechanismus. Am Gestelle sind zwei neben einander

liegende kleine Cylinder befestigt, welche an den Enden mit einander in Verbindung

stehen und ganz mit Flüssigkeit (Oel, Glycerin o. dgl.) gefüllt werden. Der Kolben

c des einen Cylinders ist mit der Schieberstange,

der Kolben d des anderen mit der Excenterstange

verbunden. Zwischen beiden Cylindern sind 2 Ventile so angeordnet, daſs, wenn

dieselben geschlossen sind, die durch den Kolben d

verdrängte Flüssigkeit nur über eines der Ventile hinweg in den anderen Cylinder

entweichen kann und den Kolben c entgegengesetzt zu d verschiebt. Wird aber das betreffende Ventil

geöffnet, so tritt die Flüssigkeit durch dasselbe in den Raum r, hebt das andere Ventil und gelangt so hinter den

Kolben d, während c in

Ruhe bleibt. Die beiden Ventile werden abwechselnd mittels eines Ankethebels g gehoben, welcher an dem andererseits mit dem

Regulator verbundenen Hebel k angehängt ist und in

seinem Drehpunkte vertikal geführt wird. Durch den Hebel k, welcher von dem Kreuzkopfe des Expansionsexcenters getragen wird, also

mit diesem hin- und hergeht, erhält der Ankerhebel eine gleichmäſsige Schwingung,

wobei er aber je nach der durch den Regulator bestimmten Höhenlage seines

Drehpunktes früher oder später unter die Ventile stöſst. In der gezeichneten

Stellung beginnt rechts die Einströmung, links die Ausströmung, der Grundschieber

geht nach links, ebenso der Kolben d. Das Ventil links

ist aber geöffnet zu denken, so daſs Kolben c in Ruhe

bleibt. Da sich auch die Zugstange h nach links bewegt,

so wird das Ventil bald zum Schlüsse kommen und der Kolben c zum Vorgange nach links gezwungen werden, wodurch dann der rechte

Expansionsschieber ebenfalls nach rechts verschoben und der Dampf abgesperrt wird.

Eine Hubbegrenzung des Kolbens c soll ohne festen

Anschlag dadurch erzielt werden, daſs Aussparungen desselben durch eine Ringnuth im

Cylinder mit dem Räume r in Verbindung treten.

Gegenüber anderen Schleppschiebersteuerungen gibt diese Anordnung einen schnelleren

Dampfabschluſs, ist dafür aber wesentlich umständlicher. Da von der Flüssigkeit

durch die Stopfbüchsen u.s.w. stets etwas verloren gehen wird, so könnte man die

Cylinder, um sie gefüllt zu erhalten, etwa durch ein Röhrchen mit Rückschlagventil

mit einem höher gelegenen Behälter verbinden.

Eine neuere, in Fig. 12 bis

15 Taf. 5 dargestellte Steuerung von O.

Recke (Erl.* D. R. P. Nr. 20023 vom 2. Mai 1882) gehört zu den Anordnungen

mit Querverschiebung der Expansionsschieber (vgl.

1882 244 * 94). Die beiden Grundschieber mit gemeinsamer

Stange werden in gewöhnlicher Weise durch ein Excenter bewegt, die gitterförmigen

Expansionsschieber von einem zweiten Excenter aus durch Vermittlung des Ankerhebels

f, dessen horizontale Arme durch kurze

Gelenkstangen und Hebel k mit den Schieberstangen

verbunden sind. Die Drehzapfen der Hebel h liegen

jedoch nicht fest, sondern in vertikal geführten Gleitklötzen, so daſs eine Bewegung

der Expansionsschieber erst eintreten kann, wenn die Gleitklötze oben oder unten

anstoſsen. Der Niedergang der Schieber, durch welchen die Kanäle geöffnet werden,

erfolgt immer zu gleicher Zeit durch Anstoſs an das obere feste Querstück der

Gleitbahnen, der Aufgang aber und durch denselben der Schluſs der Kanäle früher oder

später durch Aufstoſsen auf Keile m, welche von dem

Regulator verstellt werden. Die Keile sind auch im Querschnitte nach oben keilförmig

und die Gleitklötze unten entsprechend gestaltet, um eine Verschiebung der ersteren

beim Aufsetzen der letzteren zu vermeiden. Fig. 14

zeigt die Stellung der beiden Excenter gegen die Kurbel. Wie ersichtlich, ist bei

dieser wie bei der vorigen Steuerung die Bewegung der Schieber eine

zwangläufige.

Die folgenden Constructionen schlieſsen sich an die früher (1883 247 * 269 und * 313) beschriebenen Steuerungen mit zwei einfachen Muschelschiebern an, bei welchen der

Schieberhub in der einen Richtung in zwei Absätzen erfolgt. Durch die erste, früher

oder später stattfindende Verschiebung wird die Einströmung geschlossen, während

erst durch den zweiten Theil des Schieberhubes die Ausströmung geöffnet wird.

Zunächst ist eine neue Anordnung von M. A. Starke in

Hirschberg i. Schl. (* D. R. P. Nr.

23637 vom 3. Januar 1883) anzuführen, die in Fig. 7 bis

11 Taf. 5 abgebildet ist. Die beiden Schieber sitzen auf kurzen

Schieberstangen b, welche von der durch ein Excenter

gleichmäſsig hin- und hergezogenen Stange c mit Hilfe

von Mitnehmern bewegt werden, und zwar wird die Verschiebung nach innen durch

prismatisch geführte, früher oder später ausgelöste stählerne Klinken g und die Verschiebung nach auſsen durch das die beiden

Theile von e verbindende Kuppelstück f bewirkt. Zur Auslösung der Klinken g dienen die Hebel k,

welche an einem Ende mit den Klinken durch die Zugstangen i verbunden sind (vgl. Fig. 7) und

am anderen Ende mittels eines Schwengels l abwechselnd

zurückgedrängt

werden. Letzterer erhält nämlich durch ein zweites, bei z angreifendes Excenter eine regelmäſsige Schwingung um den unteren

Endpunkt, welcher von einem mit dem Regulator verbundenen Hebel m getragen wird, und bei dieser Schwingung wirkt eine

dreieckige Erhöhung der mit l verbundenen Stahl platte

p abwechselnd auf die an den Hebeln h angebrachten Rollen o

ein. Je höher der Schwengel l durch den Regulator

gehoben wird, um so früher werden beiderseits die Rollen zurückgedrängt, um so

früher wird also die Auslösung erfolgen. Die Bewegung und Wirkungsweise eines

Schiebers ist also bei jedem Hube, von der Mittellage ausgehend, folgende:

Zwangläufige Verschiebung nach innen durch den Mitnehmer g (Oeffnung für die Einströmung), Auslösung, freier Rückgang in die

Mittellage, bewirkt durch Feder- oder Dampfdruck (Schluſs der Einströmung), Pause,

Wiedereinfallen des Mitnehmers g, zwangläufige

Verschiebung nach auſsen durch das Kuppelstück f

(Oeffnung für die Ausströmung) und endlich zwangläufiger Rückgang in die Mittellage

durch den Mitnehmer g (Schluſs der Ausströmung). Die

Steuerung läſst nur kleinere als halbe Füllungen zu, da die Auslösung, wenn sie

überhaupt stattfinden soll, vor der Bewegungsumkehrung des Schiebers erfolgen muſs.

Damit der für die freie Bewegung nöthige Federdruck nicht zu groſs ausfalle, sollen

die Schieberstangen da, wo sie durch die Stopfbüchsen gehen, so dick ausgeführt

werden, daſs der auf ihren Querschnitt treffende Dampfdruck etwa ¾ der

Schieberreibung ausmacht, also durch die Feder nur etwa noch ¼ der Reibung zu

überwinden wäre. Verwendet man statt der Federcylinder d kleine Dampfcylinder (vgl. Fig. 8 Taf.

5), so hat diese Verstärkung der Schieberstange keinen Sinn, da man dann nur die

kleinen Dampfkolben um den betreffenden Betrag gröſser zu machen hat. Wie schon

früher bemerkt, liegt die Hauptschwierigkeit bei diesen Anordnungen in einer

sicheren Begrenzung der freien Schluſsbewegung, welche hier durch den Anschlag der

Feder- oder Dampfkolben an die Deckel der Cylinder d

bewirkt werden soll. Namentlich bei etwas schnellerem Gange der Maschine ist die

Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daſs durch die lebendige Kraft der betreffenden

Theile der Schieber über die Schluſsstellung hinausgeschleudert und dadurch hinter

dem Dampfkolben der Ausströmkanal geöffnet wird.

(Fortsetzung folgt.)