| Titel: | Neuerungen an Trockenmaschinen für Gewebe. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 107 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Trockenmaschinen für Gewebe.

(Schluſs des Berichtes von S. 62 d.

Bd.)

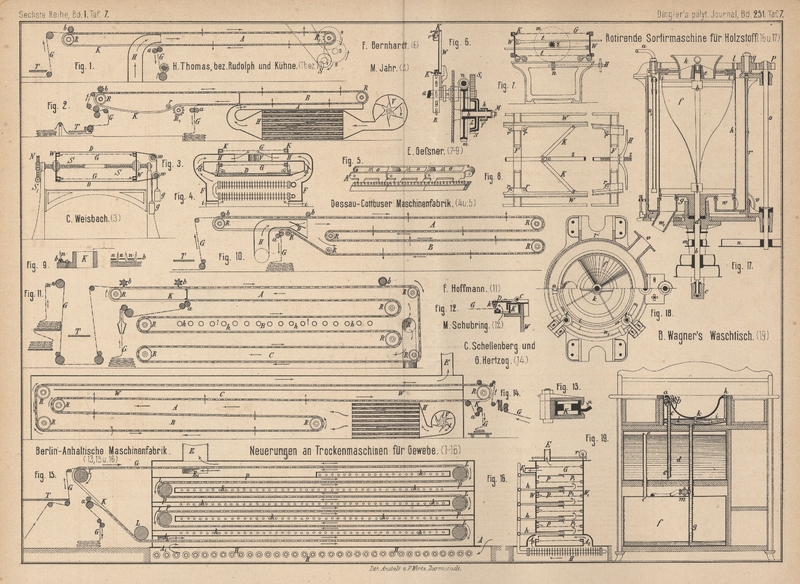

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 7 und 10.

Rohn, über Neuerungen an Trockenmaschinen für Gewebe.

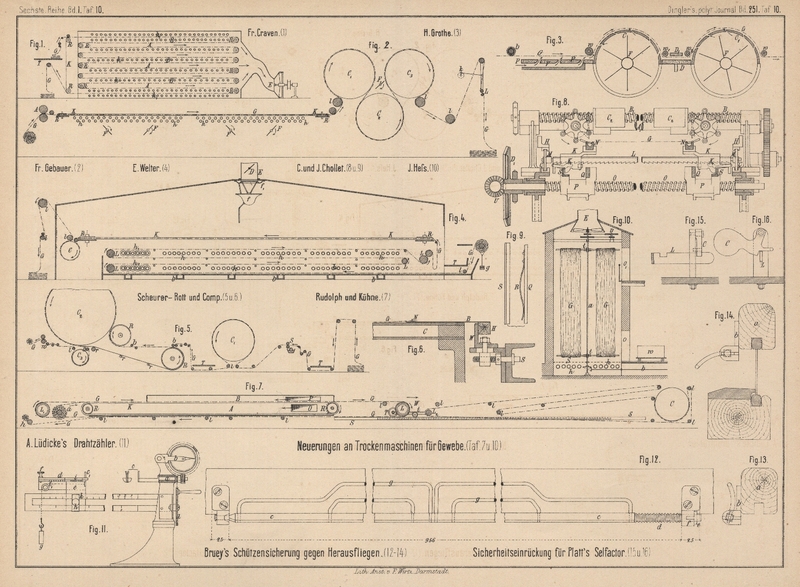

Bei der nach dem Textile Manufacturer, 1883 S. 36 in

England patentirten mehrreihigen geschlossenen Trockenmaschine von Friedr. Craven in Brighouse wirkt nur strahlende Wärme;

doch wird der sich bildende Wasserdunst immer kräftig abgesaugt und somit auch

gewissermaſsen ein Luftstrom erzeugt. Von den bei dem Hin- und Hergange des Gewebes

gebildeten Kammern A und B

(Fig. 1 Taf. 10) werden nur die Kammern B

durch darin befindliche Dampf heizrohre h erwärmt und

aus den Kammern A die Luft durch das hinter der

Maschine befindliche Sauggebläse E abgezogen. Ueber dem

ersten und letzten Trockenfelde des Gewebes liegt noch je eine Reihe Heizröhren h1.

Die Trocknung wird bekanntlich durch starke Luftströme sehr gefördert (vgl. Delharpe 1880 235 241) und

es tragen dazu öftere Brechungen der Luftströme bezieh. die dadurch hervorgerufenen

Wirbelungen nicht unwesentlich bei. So werden z.B. bei einreihigen offenen Maschinen

über die ganze Breite reichende Querbleche angebracht, an welchen sich der

eingeblasene Luftstrom bricht, dadurch besser durch das ausgespannte Gewebe dringt

und nicht so leicht einfach darüber hinstreichen kann. Den gleichen Zweck erreicht

Dr. H Grothe in Berlin mit seiner in Fig. 3 Taf.

10 skizzirten Trockenmaschine (Erl. * D. R. P. Nr. 9887 vom 22. Juli 1879). Die Luft wird durch einen

Ventilator in V eingeblasen, erwärmt sich unter den

geheizten Dampfkästen P und strömt aus den schräg zu

dem Gewebelaufe gestellten Schlitzen gegen das mittels der Bürste b aufgenadelte Gewebe G,

durchdringt dasselbe theilweise, geht im Uebrigen unter dem Gewebe hin und steigt

unter der Leitwalze w zwischen Gewebe und der ersten

Halbtrommel C empor. Hier trifft nun mit diesem

Luftstrome ein zweiter aus den entgegengerichteten Schlitzen des Halbcylinders C, durch den Flügel F

erregt, zusammen und treibt durch die entstehenden Wirbelungen die Luft kräftig

durch das Gewebe. Die Luft aus C ist nicht oder nur

wenig erwärmt. Das Gewebe kommt dann unter den beiden Walzen w1, w2 zwischen die beiden Dampf kästen D und D1, wird dadurch stark erhitzt und durch die entgegen

gerichteten Luftströme aus dem zweiten Halbcylinder C1 der gebildete Dunst aus dem Gewebe

getrieben. Diese Anordnung kann sich nach Erforderniſs wiederholen, wobei das Gewebe

immer vor der Heiſstrocknung abgekühlt wird, wie dies für zarte weiche Appretur

erforderlich ist.

Die bisher betrachteten Trockenmaschinen sind zumeist zum Trocknen wollener Gewebe berechnet; doch können in denselben

auch andere bedruckte oder mit Appreturmasse getränkte

Gewebe mit günstigem Erfolge getrocknet werden. Die Einrichtung zum

Aufbringen der Appreturmittel wird dann mit der Trockenmaschine vereinigt, wie z.B.

in Fig. 2 Taf. 7 das (unterhalb des Rades B

angeordnete) Walzenpaar, durch welches das Gewebe geht, den Stärke- oder

Gummirapparat andeutet. Die folgenden Trockenmaschinen sind dagegen nurmehr für gefärbte, bedruckte und gestärkte oder gummirte baumwollene

Gewebe bestimmt, wo eine besondere Schonung nöthig ist, da die Gewebe

bezieh. unechte Farben und die Muster leicht sich verändern können.

Bei der Trockenmaschine von Fr. Gebauer in Charlottenburg (* D. R.

P. Nr. 20368 vom 24. Januar 1883) wird unter Breitenführung durch

strahlende Wärme bei bewegter Luft vorgetrocknet und dann, wenn ein Fleckigwerden

der Waare nicht mehr zu befürchten ist, durch direkte Berührungswärme fertig

getrocknet. Wie aus Fig. 2 Taf.

10 zu entnehmen, geht das Gewebe G durch den Gummir-

bezieh. Stärkeapparat A zu zwei horizontal geführten

Nadel- oder Kluppenketten K und wird von diesen

gehalten und in der Breite gespannt über die Heizröhren h geführt. Diese Röhren liegen in schlangenförmiger Anordnung so über

einander, daſs die Zwischenräume der unteren durch die oberen gedeckt werden und

dabei einen freien Luftumlauf gewähren, welcher durch die darunter befindlichen

Flügel F hervorgebracht wird. Dann gelangt das

vorgetrocknete Gewebe auf die drei Trockentrommeln C1 bis C3, wo die Trocknung der vorher festgehaltenen Kanten

erfolgt und das Gewebe gleichmäſsig und vollständig trocken abgegeben wird. Auch

hier erhöht der Flügel F1 zwischen den drei Trommeln durch die erzeugten Luftwirbel wesentlich den Erfolg. Von den

Trommeln kommt das Gewebe über die Leitwalzen l, auf

diesem Wege sich abkühlend, zu dem durch Kurbel k

bewegten Legeapparat L.

Entgegengesetzt zur vorhergehenden wird bei der Trockenmaschine von E.

Weiter in Mülhausen i.

E. (* D. R. P. Nr. 22280 vom 31. August

1882) das Gewebe freilaufend auf längerem Wege vorgetrocknet und bei

Breitstreckung ebenfalls nur durch Luftwärme das Trocknen vollendet. Das Gewebe G (Fig. 4 Taf.

10) kommt entweder von der Appretirmaschine, oder von einer durch das Gewicht g gebremsten Rolle und läuft unter der Walze l nahe am Boden in die vollkommen abgeschlossene

Maschine, dort zweimal hin und her über die Walzen L

und wird dann wieder schlaff, um von den vorn auf dem Trittbrette T befindlichen Arbeitern in die horizontal angeordneten

Nadel- oder Kluppenketten eingeführt zu werden. Zwischen diesen Ketten gelangt das

auf diesem Wege vollständig austrocknende Gewebe zu dem Trockencylinder C, auf welchem die Leisten trocknen oder – wenn dies

nicht nöthig – mittels durchgeleiteten kalten Wassers das Gewebe gekühlt werden

kann. Die frische Luft tritt am Boden der Maschine durch die Oeffnungen b ein, wird durch das doppelte Rippenrohrsystem h erwärmt, was bis 95° geschehen kann, und tritt oben

durch die mit Drosselklappe D versehene Oeffnung E frei aus, oder die Luft wird durch die natürliche

Zugwirkung eines Kamines abgesaugt. Unter E befindet

sich der Wasserfang f, f1, damit keine Tropfen auf das Gewebe fallen können. Die Rippenheizrohre

greifen, wie bei h1

angedeutet ist, mit ihren Rippen in einander und sind auſserhalb des Gewebelaufes

unter einander verbunden, damit durch Undichtheiten keine Schädigung des Gewebes

hervorgerufen wird; es können einzelne Röhrengruppen von der Heizung ausgeschaltet

werden, um die Temperatur regulirbar zu machen.

Nach Versuchen mit einer solchen Trockenmaschine, welche im Bulletin de Mulhouse, 1883 S. 555 mitgetheilt sind, ergeben sich folgende

Anhaltspunkte zur Beurtheilung derselben: Die Länge des Breitspann-Trockenfeldes ist

10m, die Anzahl der Rippenheizrohre 80 mit

einer Gesammtheizfläche von 82qm, die

Trockenfläche des kleinen kupfernen Cylinders 1qm,7, der Querschnitt der Luftzuführungsöffnungen 0qm,1525, die ganze Länge der Maschine mit

Appretireinrichtung 14m, die Breite 3m,3, die ganze Höhe 2m,515. Zur Bedienung sind 1 Arbeiter und 4 Arbeiterinnen erforderlich. Die

Leistung stellte sich auf 586m,19 Creton in der

Stunde, welche ein Gewicht von 72k,62 vor dem

Stärken hatten. Die Dampfspannung war durchschnittlich 4at,11. Das Gewicht des von dem Gewebe aufgenommenen flüssigen

Appreturmittels betrug für 100k Gewebe 99k,04 und die Temperatur im Trockenraume 95°, wobei

die der Luft im Arbeitsraume von 28 auf 33° stieg.

Dasselbe Trockenprinzip, wie Weiter, benutzen auch Scheurer-Rott und Comp. in Thann i. E., nur daſs statt

der Lufttrocknung das Trocknen auf groſsen Dampftrommeln angewendet wird. Das Gewebe G (Fig. 5 Taf.

10) wird, von der Appretirmaschine S kommend, auf dem

Cylinder C1 von 1m,5 Durchmesser ohne Bereithaltung aufliegend

vorgetrocknet, gelangt dann unter dem Trittbrette T zu

den mittels Rollen R und r geführten Nadelbändern, wird

auf diesen mit den Leisten befestigt und auf solche Weise immer breitgestreckt über

die groſse Trommel C2

von 2m,5 Durchmesser geführt, wo es vollständig

trocknet. Nach dem Abnadeln kommt das Gewebe noch auf den Leistentrockencylinder C3 von 0m,6 Durchmesser.

Nach den im Bulletin an gleicher Stelle veröffentlichten

Versuchen ergab sich eine stündliche Leistung von 157k,64 Gewebe von 2016m,66 Länge, von

welchem 100k (trocken) 91k,90 flüssige Appreturmasse aufgenommen hatten.

Die Dampfspannung betrug im kleinen Vortrockencylinder 1at,25, in der groſsen Trommel 1at,5. Die

Maschine ist 12m lang, 2m,6 breit, 3m,5

hoch und benöthigen zwei derselben von etwas verschiedener Gröſse 3 erwachsene und 6

jüngere Personen zu ihrer Bedienung.

Aus folgender Zusammenstellung ergeben sich Vergleiche der beiden beschriebenen

Trockenmaschinen mit den bisher gewöhnlich im Gebrauche befindlichen:

Maschinen

VerdampftesWasser für 100ktrockenes Ge-webe

BenöthigterDampf zum Ver-dampfen von 1kWasser

Dampf-druckk bez. at.

Leistungin derStunde

Gewicht desstündlich

ver-dampftenWassers

EinſacherBreite

E. WelterScheurer-RottGewöhnl.

Trocken- rahmen

k91,2489,2590,65

k3,0592,3274,059

k4,254,134,13

k 73,62157,64 60,77

k 66,95140,30 55,03

Doppelter Breite

Groſse Cylinder- trockenmasckine mit 15

Cylindern von je 500mm

Dm.Cylindertrockenma- schine mit 9 Cy- lindern von

je 570mm Dm.

76,5581,03

1,6991,693

2at2

197,84185,15

152,34

150,02

Die Werthe an den oberen drei Stellen der ersten und vorletzten

Spalte beziehen sich auf Stücke, welche vor dem Appretiren gewogen, die Werthe an

den unteren zwei Stellen dieser Spalten auf Stücke, welche nach dem Appretiren

gewogen sind. Unter dem Trockenrahmen ist eine Maschine zu verstehen, auf welcher

das Gewebe von einem Cylinder von 1m,2

vorgetrocknet und dann einfach in breitgespanntem Zustande über ein horizontales

Röhrensystem weggezogen wird.

Die Anordnung der Nadelbänder von Scheurer-Rott und

Comp. (* D. R. P. Nr. 3574 vom 3. Mai 1878) ist in Fig. 6 Taf.

10 verdeutlicht. Die auf der Trommel C zur Auflage kommenden Metallbänder B mit den eingesetzten Nadeln N gestatten bei der Breithaltung des Gewebes G doch eine gute Anlage desselben für vollkommenes Trocknen. Die

Breitenstreckung erfolgt durch an B befestigte

Holzklötzchen H, welche an den durch Schrauben S stellbaren Winkelschienen W gleiten.

Während die Breitstreckung des Gewebes auf ein bestimmtes Maſs durch die nach der

Aufnahme des Gewebes schräg aus einander laufenden Kettenführungen in vollkommener

Weise erreicht wird, läſst sich durch die bekannten Vorrichtungen die

Längenstreckung auf eine gegebene Gröſse nicht sicher erreichen. Die Längenstreckung

wird gewöhnlich durch eine gebremste Rauhwalze (welche z.B. in Fig. 11

Taf. 7 am linken Ende der Maschine oberhalb des Trittbrettes angeordnet ist)

erzielt, über welche auf einem gröſseren Theile des Umfanges das Gewebe geführt

wird. Mittels des Streckwagens von Rudolph und Kühne in Berlin (* D. R. P. Nr. 22381 vom 26. November

1882) wird das ganze, durch Zusammennähen der Enden endlos gemachte Stück

Gewebe in die Länge auf ein bestimmtes Maſs gestreckt und die erreichte Verstreckung

während des Trocknens festgehalten. In Fig. 7 Taf.

10 ist der Streckwagen W zwischen der

„Universal“-Trockenmaschine derselben Firma (* D. R. P. Nr. 22188 vom 26.

November 1882) und einer Cylindertrockenmaschine C in

Thätigkeit gezeichnet, gleichzeitig für beide Maschinen wirkend. Den Namen

„Universal“ hat die erstere Maschine, da dieselbe leicht auch zum

Trocknen von geleimten Ketten und loser Wolle eingerichtet werden kann. Hinter dieser

Trockenmaschine mit einem Paare über die Räder R

laufenden Nadelketten K und zwei durch das durchgehende

Gewebe (Weberkette oder endloses Tuch mit Wolle beladen) getheilten geschlossenen

Räumen A und B, in welche

durch die Oeffnungen O und P warme Luft eingeblasen wird, läuft mit den Rollen T und t auf den mit einer

Maſseintheilung versehenen Schienen S der Wagen W mit den beiden Walzen L

und L2. Der Wagen wird

auf den Schienen durch Hand- oder mechanischen Betrieb bewegt und erhalten dabei

dessen Walzen eine unabhängige Bewegung, welche jedoch auch für gewisse Gewebearten

in Beziehung zur ersteren Bewegung gebracht werden kann.

Das Gewebe wird von dem Baume a herunter feucht über die

ganze Maschine gezogen, um die Walze L herumgenommen,

nach der festliegenden Walze L1 zurückgeführt und dann zusammengenäht. Nun wird

der Wagen W in Gang gesetzt und von der Maschine

weggefahren, so daſs bei der sich ergebenden Streckung alle Theile des Gewebes um

L, L1 in gleiche

Lage versetzt werden. Ist der bestimmte Grad der Streckung, welchen ein am Wagen W befestigter Zeiger der Schienentheilung angibt,

erreicht, so wird der Wagen festgestellt, die Naht gelöst und nun nach Einführen in

die Nadelketten das Gewebe getrocknet, um schlieſslich bei h aufgewickelt zu werden. Während nun das Gewebe abgenommen und ein

anderes aufgezogen wird, der Streckwagen also zurückgeht, wirkt er gleich streckend auf das Gewebe

der Cylindertrockenmaschine C. Die Walzen l sind Leitwalzen und unterstützen auch die Gewebe

während der Streckung.

Bei der Breitstreckung erleichtert ein ruckweises Nachspannen das Geradeziehen der

Fäden und ist für die selbstthätige Ausführung dieser Arbeit von C. und J. Chollet in

Paris (* D.

R. P. Nr. 21463 vom 13. Juni 1882) eine Einrichtung angegeben, welche

zugleich ermöglicht, Gewebe von verschiedener Breite unmittelbar ohne gröſsere und

schwierige Umänderungen auf einander in der Maschine folgen zu lassen, und die

bedeutende in der Einleitung dieses Berichtes hervorgehobene Reibung der Ketten in

festen fortlaufenden Führungen beseitigt. In Fig. 8 und

9 Taf. 11 ist der Haupttheil dieses Apparates dargestellt. Zum Festhalten

des Gewebes G sind die Ketten N mit Kluppen versehen, welche durch von der Welle A1 aus mit Kegelrädern angetriebene

Sternrädchen am Anfange und Ende der Maschine selbstthätig geschlossen und geöffnet

werden. Die Sternrädchen bezieh. deren Lager C2

werden dabei durch eine rechts- und linksgängige Schraubenspindel B1 der Breite des

Gewebes entsprechend eingestellt. Von den Kettengliedern ist in gleichen Abständen

immer eines (das sechste) von doppelter Gröſse wie die übrigen. Diese gröſseren

Glieder tragen unten den Deckel der Zahnstangenschieber K, welche Klinken K1 besitzen, wodurch die Schieber auf der T-förmigen Zahnstange L sich bewegen können, oder in einer bestimmten Lage

festgehalten werden. Die Klinken K1 liegen dabei auf den Winkeleisen S auf und werden durch dieselben geführt. Die

Zahnstangen L endigen in Zapfen, auf welchen Rollen M sitzen, die in den U-förmigen Schienen C und H laufen- die

gleitende Reibung der gewöhnlichen Kettenführungen ist also in eine rollende

verwandelt. Die Bewegung der Schieber K ist durch zwei

Vorsprünge begrenzt, welche an die Winkeleisen S

stoſsen. Diese Winkeleisen sind mit den Schienen Q an

den Muttern P der gewöhnlichen, durch Kegelräder U und D1 bewegten Schraubenspindeln O zur Breiteneinstellung befestigt. Die Schienen Q haben an der Innenseite Federn R (Fig.

9), gegen welche bei der Bewegung der Ketten kleine Rollen in den

Schiebern K zur Anlage kommen und letztere dadurch

ruckweise nach auswärts gedrückt werden, womit das festgehaltene Gewebe ganz

selbstthätig immer nachgespannt wird. Die Schraubenspindeln O und B1

stehen durch Kettenräder mit einander in Verbindung, so daſs bei einer

Breitenänderung, welche durch den Antrieb mit Kegelrädern in schnellster Weise

geschieht, auch die Kluppenschlieſs- und Oeffnungsapparate in die entsprechende

Stellung rücken.

Zum Schlüsse sei noch eine Trockenmaschine von J. Heſs in

Beiertheim bei Karlsruhe (* D. R. P.

Nr. 17562 vom 31. August 1881) erwähnt, welche nur für Gewebe, die beim

Trocknen keinerlei Spannung bedürfen, geeignet ist und

sich als ein Trockenthurm mit stetiger Luft- und Gewebebewegung

darstellt. In einem schachtartigen, durch ein unter dem Siebe S liegendes Rohrsystem h

erwärmten Raume (Fig. 10

Taf. 11) dreht sich die von der Welle b angetriebene

und mit zwei Armkreuzen t versehene senkrechte Welle

a. Ueber die Stäbe t

wird das Gewebe abwechselnd auf und ab geschlungen, was von den verschlieſsbaren

Oeffnungen o und o1 aus geschieht. In die Oeffnungen kann auch zur

leichten Einbringung der Gewebe ein Transportwagen w

geschoben werden. Von der Welle a aus wird durch ein

Vorgelege v der die feuchte Luft abziehende Sauger E getrieben. Durch die Drehung der geschlungenen Gewebe

wird die warme Luft immer bewegt und tritt stets wechselnd mit demselben in

Berührung.

Die Maschine ist ebenso gut zum Trocknen von Wäsche zu

benutzen, wobei die einzelnen Stücke an die Stäbe t

angehängt werden.

G.

Rohn.