| Titel: | Neuerungen an auslösenden und anderen Schiebersteuerungen mit ruckweiser Schieberbewegung. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 145 |

| Download: | XML |

Neuerungen an auslösenden und anderen

Schiebersteuerungen mit ruckweiser Schieberbewegung.

(Schluſs des Berichtes S. 100 d. Bd.)

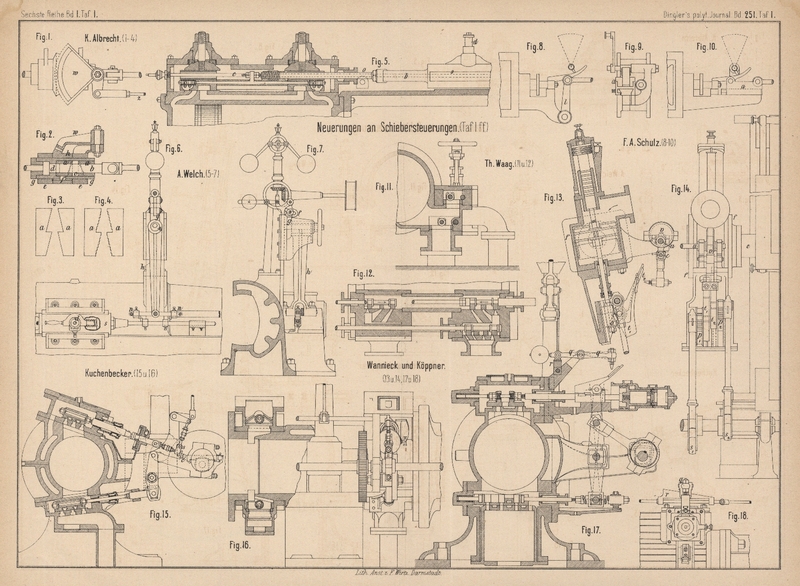

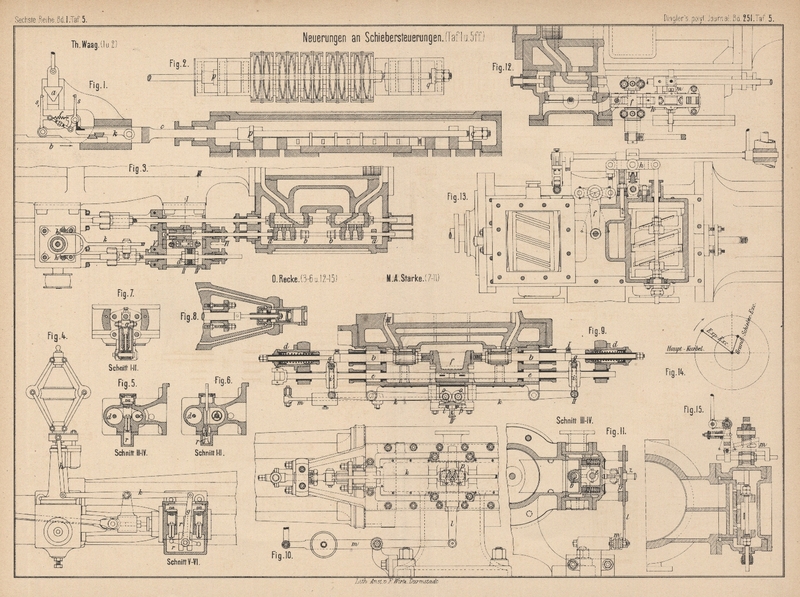

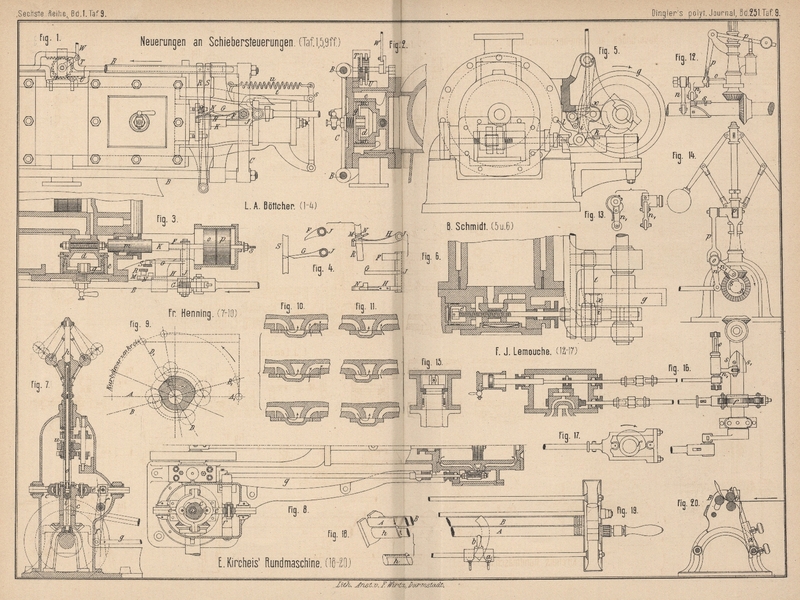

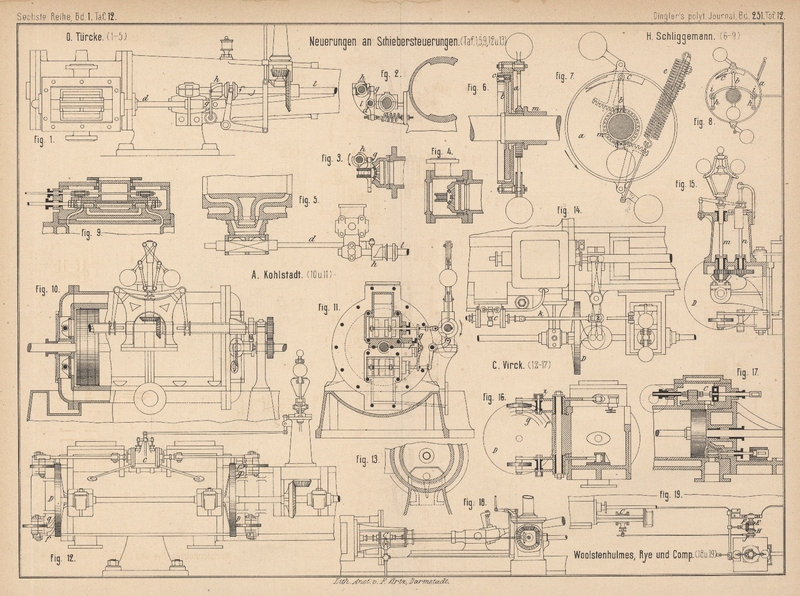

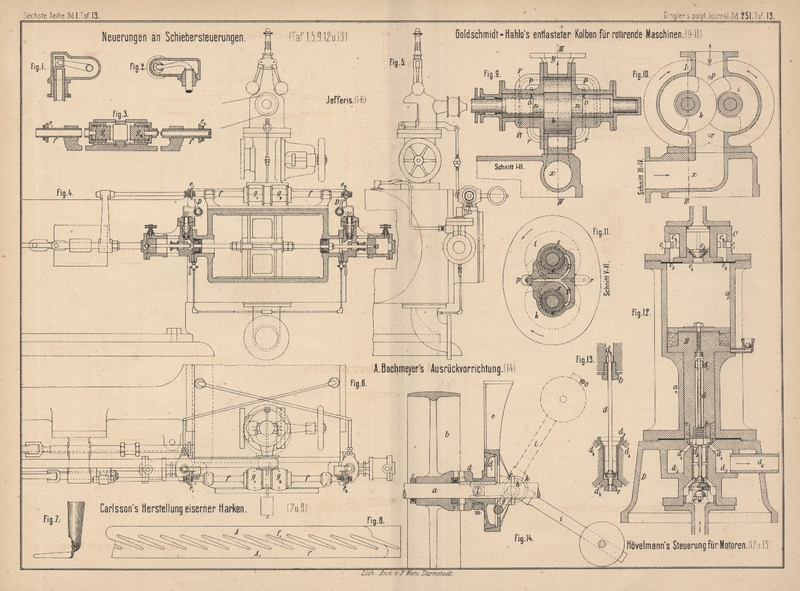

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 1, 5, 9, 12 und 13.

Neuerungen an Schiebersteuerungen.

O.

Türcke in Dresden (* D. R. P. Nr. 22454 vom 1. November

1882) führt den auf dem Rücken des Grundschiebers liegenden

Expansionsschieber als Hahn (Drehschieber) aus, wie in Fig. 1 bis

5 Taf. 12 dargestellt ist. Der Grundschieber wird durch ein Excenter

bewegt; der cylindrische Hahn, welcher gegen Längsverschiebung gesichert ist und

durch Federn gegen den Schieber gedrückt wird, erhält seine ruckweise Drehung wieder

durch zwei Daumen. Dieselben sind hier wie gewöhnlich auf einem Muffe h angebracht, welcher auf der von der Kurbelwelle mit

gleicher Geschwindigkeit getriebenen Hilfswelle l vom

Regulator verschoben wird. Eine Rolle ist nicht benutzt; der auf das Ende der

Hahnwelle d aufgekeilte Arm g legt sich vielmehr, durch eine Feder angedrückt, mit einer Nase direkt

gegen den Daumenmuff. Es ist zu beachten, daſs die Querverschiebung des

Drehschiebers, während der Grundschieber unter demselben hin- und hergleitet, nur

eine sehr geringe Kraft beansprucht, so daſs die Abnutzung des Daumenmuffes und der

dagegen liegenden Nase hier nicht groſs sein wird. Ferner ergibt sich noch daraus

der wesentliche Vortheil, daſs auch der vom Regulator bei der Verschiebung des

Muffes zu überwindende Widerstand nicht so groſs wird wie bei anderen

Daumensteuerungen und daher eine bessere Regulirung möglich ist.

Die in Fig. 6 bis 9 Taf. 12

dargestellte Steuerung von H. Schliggemann in Mühlenhof bei Riga (* D. R. P. Nr. 16106 vom 15. Mai

1881) zeigt folgende Eigenthümlichkeiten: Der Daumen c, von dem Arme b eines

lose auf der Kurbelwelle drehbaren Muffes m getragen,

bildet hier gleichsam einen Theil eines Hohlkörpers und verursacht eine Verschiebung

nach der Welle hin. Er wirkt auf Rollen i, welche, von

parallelen Armen h getragen, mit einander und mit der

Schieberstange des Expansionsschiebers verbunden sind. Die Drehzapfen der Arme h sind am Kurbellager der Maschine befestigt. Der

Centrifugalregulator ist wie bei der Hartnell'schen

Steuerung (vgl. 1883 250 * 434) direkt auf der

Kurbelwelle angebracht, und zwar sind die Pendel an eine auf der Welle befestigte

Scheibe a gehängt, gegen deren Rand sich zugleich der

Daumen c stützt. Sie werden durch eine kräftige

Schraubenfeder e stets nach der Welle hingezogen und

sind mit Zahnbögen verbunden, welche in eine Verzahnung des Muffes m eingreifen. Durch den Ausschlag der Pendel wird

demnach eine relative Drehung des Daumens c gegen die

Welle bewirkt. Der Expansionsschieber arbeitet auf einer festgelegten Platte, welche, auf dem

Grundschieber ruhend, hier mit einem Entlastungskolben verbunden ist. Die Steuerung

erscheint mangelhaft, da beim Antreffen des Daumens an die Rollen ein ziemlich

heftiger Stoſs und eine Rückwirkung auf den Regulator stattfinden werden.

Daumensteuerungen mit 4 getrennten Schiebern sind

mehrfach ausgeführt. Die Kanäle fallen dabei sehr kurz aus. Die Schieber werden in

der Regel quer zum Cylinder verschoben.

W. Holdinghausen in Dortmund (Erl. * D. R. P. Nr. 8717

vom 29. August 1879) hat, wie es bei Ventilsteuerungen bekannt ist, auf einer

parallel neben dem Cylinder liegenden Steuerwelle 2 Daumenscheiben für die

Auslaſsschieber und 2 Daumenmuffe mit schraubenförmigen Abfallflächen für die

Einlaſsschieber angebracht. Diese Muffe stehen durch Winkelhebel direkt mit der

Regulatorhülse in Verbindung. Die Daumen wirken auf kurze, vertikale, mit den

Schieberstangen verbundene Hebel, deren Rollen durch Federn stets gegen die Daumen

gepreſst werden. Die Kanalkanten an den Schiebern und am Cylinder sind sämmtlich

abgerundet, wodurch nach der Patentschrift eine sogen. „Dampfvernichtung“

vermieden werden soll.

Aehnlich ist die in Fig. 10 und

11 Taf. 12 abgebildete Steuerung von A.

Kohlstadt in Höchst a. M. (Erl. * D. R. P. Nr. 16811 vom 7. Mai 1881). Die

Schieber sind hier jedoch gitterförmig und auf den Cylinderdeckeln angebracht. Jeder

Deckel ist zu dem Zwecke oberhalb und unterhalb der Kolbenstange mit einem kleinen

Schieberkasten versehen, wodurch die Deckel zugleich etwas geheizt werden. Als

zweckmäſsig kann wohl die Einrichtung bezeichnet werden, durch welche hier die

Schieber in die Schluſsstellung zurückgeführt bezieh. die Rollen gegen die Daumen

gedrückt werden. Es dient hierzu ein kleiner Dampf kolben f an jedem Cylinderende, hinter welchen der Dampf dauernd Zutritt hat und

der mit einem sich gegen seitliche Stifte der Schieberstangen legenden Hebel g verbunden ist. Hierdurch werden alle Federn an der

Steuerung vermieden.

Etwas umständlich ist die in Fig. 12 bis

17 Taf. 12 gezeichnete Steuerung von C.

Virck in Kirch-Mulsow, Mecklenburg (Erl. * D. R. P. Nr. 5220 vom 23. August

1878). Eigenartig erscheint zunächst die Form der Auslaſsschieber, welche aus Fig.

13 und 17

ersichtlich ist. Dieselben liegen in Aussparungen der Cylinderdeckel, gleiten auf

der Cylinderwand und treten beim Oeffnen in den Cylinder hinein. Hierdurch werden

allerdings besondere Schieberkästen für diese Schieber gespart; doch wird es schwer

sein, dieselben dicht herzustellen und zu erhalten. Die Bewegung der Schieber geht

wie bei den vorigen Steuerungen von einer neben dem Cylinder liegenden Welle aus.

Dieselbe trägt an jedem Cylinderende eine gröſsere Scheibe D, auf deren ebener äuſserer Fläche zwei daumenartige Erhöhungen f und g (Fig. 16)

angebracht sind. Die der Welle am nächsten liegenden Daumen wirken auf die beiden

mit einander durch eine

Zugstange verbundenen Hebel der Auslaſsschieber, welche auf diese Weise stets

gleichzeitig bewegt werden, so daſs immer der eine schlieſst, wenn der andere

öffnet. Die äuſseren Daumen f wirken auf die Hebel der

Einlaſsschieber, welche jedoch nicht mit einander verbunden sind. Die Daumen stoſsen

diese Schieber jeweils nach innen, bewirken also nur die Oeffnung der Kanäle. Der

Schluſs derselben wird mittels eines kleinen Dampfeylinders c hervorgebracht, dessen nach beiden Seiten durchgehende Kolbenstange mit

den Hebeln der Einlaſsschieber durch Stangen k

verbunden ist. Die Zapfen z (Fig. 14 und

16) dieser Hebel greifen in Schlitze der Stangen k, so daſs der Schluſs des einen Schiebers möglich ist, ohne zugleich die

Oeffnung des anderen zu veranlassen. Der Cylinder c

erhält nun eine durch den Regulator beeinfluſste Steuerung von einer neben der

Regulatorwelle m (Fig. 15)

stehenden und von dieser durch Zahnräder getriebenen Welle n aus. Die Uebersetzung ist derartig, daſs n

dieselbe Geschwindigkeit hat wie die Kurbelwelle. Sie ist oben mit einem

steilgängigen Schraubengange versehen, auf welchem ein Daumenmuff durch den

Regulator verschoben und dabei also gegen die Welle gedreht wird. Der Daumenmuff

bewegt ruckweise einen ihn umgebenden Rahmen abwechselnd nach der einen und nach der

anderen Richtung; durch Hebel und Zugstangen wird die Bewegung auf die beiden

kleinen Schieber des Cylinders c übertragen und so,

früher oder später, der Schluſs der Hauptschieber bewirkt.

Der Hauptvorzug dieser Steuerung ist der, daſs der Regulator einen verhältniſsmäſsig

nur geringen Widerstand zu überwinden hat und eine gute Regulirung daher möglich

erscheint. Die Bewegung der Schieber mittels kleiner Dampf kolben (gewöhnlich in

Gestalt verdickter Schieberstangen ausgeführt) findet sich ja auch bei vielen

auslösenden Steuerungen (vgl. z.B. Fig. 13,

15, 17 Taf. 1

sowie Fig. 3 und 6 Taf. 9);

wesentlich ist aber, daſs der Regulator hier auf einen Mechanismus wirkt, durch den

der Hilfsdampfkolben gesteuert wird und in welchem daher keine groſsen Kräfte

auftreten. Diesen Vortheil haben u.a. auch Menck und

Hambrock benutzt (vgl. 1878 230 * 364 und 1880

235 * 254), indem sie einen auf dem Rücken des

Grundschiebers gleitenden Expansionsschieber durch den kleinen, vom Regulator

beeinfluſsten Dampf kolben bewegen. Diese einfachere Anordnung, welche wegen der

Vermeidung von Daumen u.s.w. eine bedeutend höhere Umlaufzahl zuläſst, dürfte

jedenfalls der vorbeschriebenen vorzuziehen sein.

Die in Fig. 18 und 19 Taf. 12

nach dem Textile Manufacturer, 1883 S. 73 dargestellte

Steuerung von Woolstenhulmes, Rye und Comp. in Oldham

bei Manchester unterscheidet sich von der Menck und

Hambrock'schen Construction nur durch die Steuerung des kleinen

Dampfcylinders C. Für dieselbe ist hier ein

schwingender Hahn verwendet und der Regulator bewirkt

durch ein Kegelräder-Differentialgetriebe (statt durch Verschiebung der Welle) die

Verstellung des den Hahn treibenden Excenters J.

Letzteres ist nämlich, mit dem Rade H vereinigt, frei

um die Hilfswelle drehbar, das Rad E dagegen fest und

das Zwischenrad F mit dem Regulator verbunden. Der

Expansionsschieber gleitet hier wieder auf einem besonderen, zwischengelegten,

unverrückbaren Schieberspiegel. Die Steuerung soll hauptsächlich in Spinnereien vielfach in Gebrauch sein und einen

auſserordentlich gleichförmigen Gang geben.

Bei einer dritten derartigen Steuerung, von Jefferis,

welche in Fig. 1 bis

6 Taf. 13 nach Engineering, 1883 Bd. 35 S.

495 veranschaulicht ist, finden sich zwei kleine Dampfcylinder sammt Buffercylindern

(wie bei manchen auslösenden Anordnungen) direkt am Schieberkasten angebracht und

zur Steuerung derselben dienen Ventilchen. Letztere

werden von einem Expansionsexcenter aus, welches die Stange f gleichmäſsig hin- und herzieht, durch Winkelhebel D abwechselnd gehoben, indem die verstellbaren

Anschläge e1 und e2 auf der Stange f gegen die vertikalen Arme dieser Winkelhebel stoſsen.

Der Regulator bewirkt eine Verstellung der Anschläge e1, e2 durch Drehung einer Schraube g1

g2 mit Rechts- und

Linksgewinde (vgl. Fig. 3). Die

Stange f besteht nämlich aus zwei hohlen Theilen,

welche an den einander zugekehrten Enden muffenartige Erweiterungen mit

Muttergewinde für die Schraube g1

g2 tragen. Der vom

Regulator zu überwindende Widerstand ist demnach auch hier nur gering, so daſs auch

diese Steuerung eine recht gute Regulirung zulassen wird. Die Räume oberhalb der

Ventile sind durch Kupferröhren je mit dem gegenüber liegenden Cylinderende

verbunden. Es wird also immer kurz vor dem Dampfabschlusse eine geringe Menge des

Hinterdampfes durch eines der Ventile in den betreffenden Steuercylinder

eingelassen, der dann den Kolben vortreibt und den Einlaſskanal im Grundschieber

absperrt. Gleichzeitig wird dabei der andere Steuerkolben in seinen Cylinder

hineingestoſsen, der dahinter befindliche Dampf hebt das andere Ventilchen und

strömt durch das zweite Kupferrohr in den Hauptcylinder vor dem Kolben aus. Die horizontalen Arme der Winkelhebel D liegen in kleinen, auf die Ventilgehäuse aufgesetzten

Kammern und ihre Achsen sind ohne Stopfbüchsen durch schmale kegelförmige Anläufe

abgedichtet (vgl. Fig. 1 und

2 Taf. 13).

Die Steuerung wird von Gebrüder Tangye in Birmingham

gebaut und soll sich gut bewähren.

Whg.