| Titel: | G. Hövelmann's Steuerung für Motoren, welche durch Dampf, Wasser oder Luft betrieben werden. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 150 |

| Download: | XML |

G. Hövelmann's Steuerung für Motoren, welche durch Dampf,

Wasser oder Luft betrieben werden.

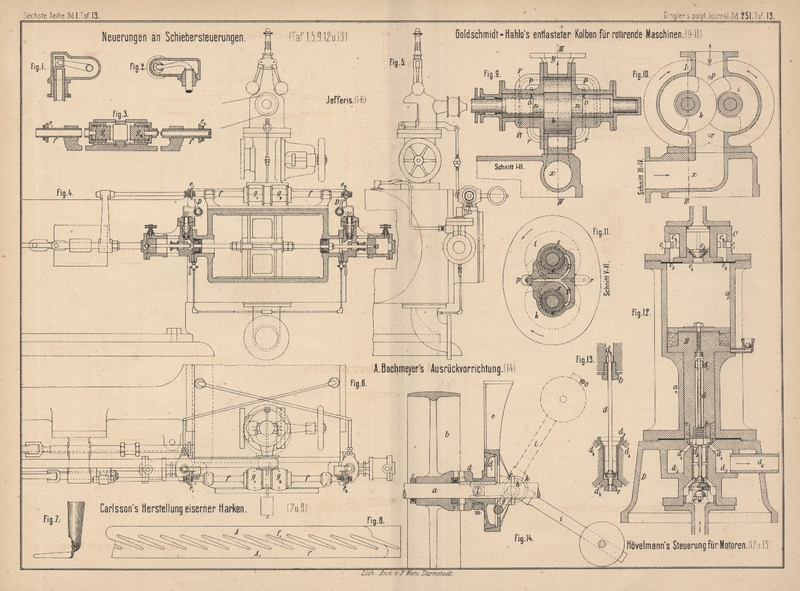

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Hövelmann's Steuerung für Motoren.

Eine von G.

Hövelmann in Barmen (* D. R. P. Kl. 88 Nr. 24180 vom 6.

Februar 1883) construirte Steuerung ist für Motoren bestimmt, welche

durch Dampf, Wasser oder Luft betrieben werden; so handelt es sich bei den in Fig.

12 und 13 Taf. 13

angedeuteten Verhältnissen um einen durch Wasserdruck

betriebenen Motor, welcher die Verdichtung von Luft bezweckt. Hierbei ist a1 der Gebläsecylinder

und a2 der

Wasserdruckcylinder, in welchen beiden sich der entsprechend und auch sehr hoch

gestaltete Kolben B bewegt. Das für den

Druckwasserzufluſs bestimmte Einlaſsventil d2 sowohl, als auch das Auslaſsventil d3 sind in einem

besonderen Ventilgehäuse D untergebracht, welches mit

den beiden in einem Stücke gegossenen Cylindern a1 und a2 dicht verschraubt ist und für dieselben als

Untersatz dient. In Fig. 12 ist

das Einlaſsventil geöffnet und das Ausfluſsventil geschlossen dargestellt. Das

zuflieſsende Druckwasser wird also den Kolben B heben,

bis gegen Ende des Hubes die bis dahin in der Anfangsstellung verharrende

Ventilstange d an ihrem Querstücke d1 von dem mit dem

Kolben aufwärts steigenden Ringe b erfaſst und mit dem

am unteren Ende dieser Stange befestigten Ventile d2 gehoben wird. Hierbei stöſst die in einer

Bohrung des Ventilgehäuses geführte Ventilbüchse gegen die Büchse des

Auslaſsventiles d3 und

öffnet dasselbe.

Wie Fig. 13 ersichtlich macht, kann in dieser höchsten Kolbenstellung das im

Cylinder a2 und in der

Büchsenbohrung befindliche Wasser durch die Kanäle d4 in den Ringraum d5 gelangen und von hier durch das Rohr d6 abflieſsen. In dem

Augenblicke, als der Ring b gegen den Querkeil d1 stöſst, wird zwar

sofort die Ventilstange und das kleine Ventilchen e mit

in die Höhe genommen; doch verbleibt zunächst das Einlaſsventil d2 noch so lange in der

Ruhelage, bis dieses Ventilchen e gegen seinen im

Ventile d2 befindlichen

Ventilsitz stöſst und, nunmehr das Einfluſsventil d2 hebend, den Wasserzufluſs absperrt.

Beim Niedergange des hierbei durch sein Eigengewicht bewegten Kolbens B wird demnach auch vorerst ein Aufstoſsen des

Ventilchens e stattfinden, so daſs zunächst zu beiden

Seiten des Ventiles d2

gleicher Druck herbeigeführt wird, und erst darauffolgend stöſst die Büchse des sich

schlieſsenden Auslaſsventiles das Einlaſsventil selbst auf; die vollständige

Oeffnung besorgt dann der Wasserdruck.

Zum Ansaugen der Luft sind in der Wandung des Ventilaufsatzes C Oeffnungen c1 angebracht, welche in den ringförmigen Kanal c2 münden; von hier aus wird durch

Ringöffnungen c3 die

Verbindung mit dem Cylinderraume hergestellt, sobald beim Niedergange des Kolbens

B der äuſsere Atmosphärendruck den Dichtungsring

c4 niederbiegt.

Beim Aufgange schlieſst sich dieser Dichtungsring selbstthätig und ebenso öffnet

sich in Folge des Ueberdruckes im Inneren des Cylinders a1 das Druckventil c5.

Etwas Aehnliches hat Hövelmann auch in Kl. 14 (* D. R.

P. Nr. 24145 vom 20. April 1883) unter dem Titel patentirt erhalten: Steuerung mit

zwei in der Cylinderachse liegenden, durch Anstoſs des Arbeitskolbens bewegten

Ventilen.

Tafeln