| Titel: | Telephon von Paul Tutzauer in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 162 |

| Download: | XML |

Telephon von Paul Tutzauer in Berlin.

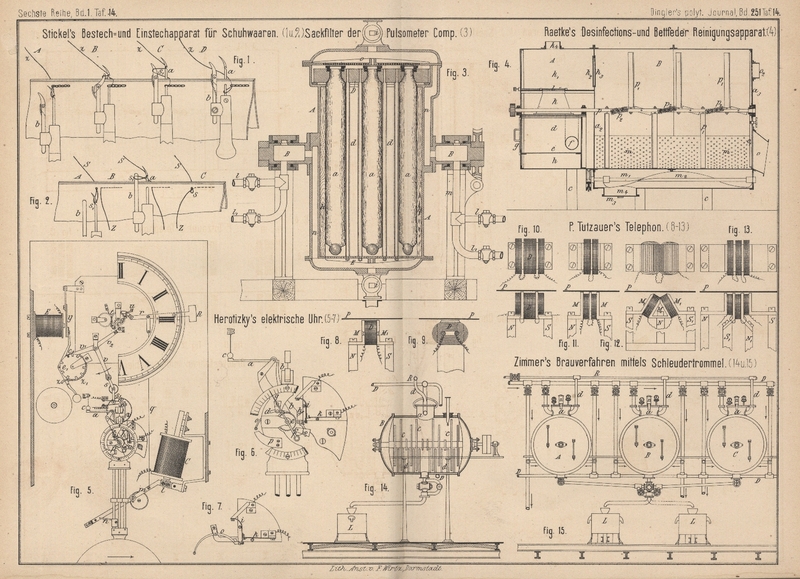

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Tutzauer's Telephon.

Eine wesentlich gröſsere Leistungsfähigkeit strebt Paul Tutzauer in

Berlin (* D.

R. P. Kl. 21 Nr. 23910 vom 21. November 1882) dem Telephon dadurch zu

geben, daſs er die Kupferdrähte nicht concentrisch um die Eisenkerne (Polschuhe) der

Magnete wickelt, sondern zwischen und neben die Eisenkerne und zwar in der Weise,

daſs die Achsen der Drahtspulen senkrecht auf den einander zugewendeten Polschuhen

stehen.

Die einfachsten Ausführungen in dieser Art zeigen die Fig. 8 bis

10 Taf. 14, bei welchen D die Drahtspulen,

N und S die Magnete,

M und M1 die winkligen Polschuhe darstellen, P aber die schwingende Platte ist. Die Pole M und M1 sind in einer Entfernung von 7 bis 8mm durch vernietete Messingstifte fest mit

einander verbunden.

Denkt man sich die Drahtspule in Fig. 8 bis

10 durch zwei oder mehrere in derselben Ebene liegende Drahtspulen

ersetzt und zwischen je zwei solche ein Eisenplättchen gefügt, so gelangt man zu der

wirksameren Construction Fig. 11.

Durch Einwirkung der Magnete N und S wird das Eisenplättchen selbst zum Magnete und kann

bei Benutzung des Telephons gemeinsam mit den Magneten N und S inducirend auf die Drahtwindungen

wirken.

Noch wirksamer ist die Anordnung, welche in Fig. 12

dargestellt ist. Das

Eisenplättchen nimmt hier eine prismatische Form an und steht mit dem Magnete N in Verbindung. Um die Pole der Magnete S, S1 möglichst zu

nähern, sind deren Polschuhe M, M1 gegen einander geneigt.

Derselbe Zweck, welchen die Einrichtung Fig. 12

anstrebt, kann erreicht werden durch Verbindung der beschriebenen Eisenplättchen mit

den Magneten N1, S1 (Fig. 13);

jedoch müssen diese den benachbarten Magneten N, S

entgegengesetzt polarisirt sein.

Der Erfinder zeigt noch, wie sich seine Anordnungen mit den Erfindungen von W. E. Fein (* D. R. P. Nr. 10673, vgl. 1881 239 488) und Schiebeck und

Plentz (* D. R. P. Nr. 8522 und 10854, vgl. 1881 239 488) verbinden lassen.

Tafeln