| Titel: | Elektrische Uhr von G. Herotizky in Hamburg. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 163 |

| Download: | XML |

Elektrische Uhr von G. Herotizky in Hamburg.

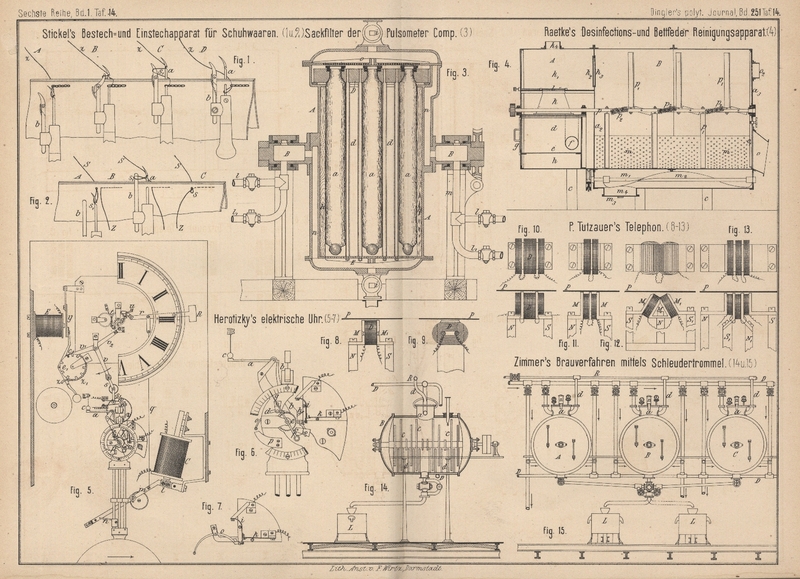

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Herotizky's elektrische Uhr.

Die von Gust. Herotizky in Hamburg (* D. R. P. Kl. 83 Nr. 25123 vom 30.

Juni 1883) erfundene elektrische Uhr ist eine Pendeluhr, weiche die

äuſsere Eigenthümlichkeit aufweist, daſs die Secundenzifferscheibe an dem Pendel

sitzt und daher mit diesem hin- und herschwingt. Der Mechanismus zur Bewegung des

Secundenzeigers befindet sich hinter diesem Zifferblatte und besteht zunächst aus

einem an dem letzteren drehbar befestigten Winkelhebel ab (vgl. Fig. 5 und

6 Taf. 14), dessen einer Hebelarm bei der Linksschwingung des Pendels an

die aufgehängte Kugel c stöſst und durch deren

Gewichtsdruck eine geringe Drehung des Winkelhebels veranlaſst wird, so daſs die am

anderen Hebelarm b befindliche Sperrklinke f über die Zähne des durch die Falle d festgehaltenen Sperrrades e hinweg gleitet. Bei der Zurückschwingung des Pendels kehrt auch der

Winkelhebel – unterstützt von dem Kugelgewichte – in die Anfangslage zurück und

nimmt dabei mittels der erwähnten Sperrklinke f das

Sperrrad e so weit mit, daſs der Zeiger g um eine Secundentheilung gedreht wird. Mit diesem

Zeiger wird aber auch ein zweiter auf der gleichen Achse sitzender Zeiger h gedreht und hierbei bei jeder Umdrehung einmal gegen

die Feder i gedrückt, welche dadurch einen elektrischen

Contact mit der Feder k schlieſst. Der in Folge dessen

durch die Spule des Elektromagnetes C gehende

elektrische Strom bewirkt ein Heben des mit dem Anker l

verbundenen Hebels m, welcher dann, sobald der

Stromkreis wieder unterbrochen wird, auf den Arm n des

Pendels niederfällt und hierdurch dem Pendel einen neuen Anstoſs ertheilt. Damit

dieser Anstoſs zur Schwingung im richtigen Augenblicke, also bei der äuſsersten

Linkslage des Pendels, erfolge, ist der Contactzeiger h

ungefähr um 90° gegen den Zeiger g verstellt und zeigt

bei der lothrechten Lage des Pendels horizontal nach rechts, um dann bei der

ferneren Rechtsschwingung des Pendels den elektrischen Contact zu schlieſsen.

Gleichzeitig gleitet die

Bügelfalle o unter die Feder i (Fig. 7) und

hält den Contact so lange geschlossen, bis das Pendel bei seinem neuerlichen

Linksausschlage mit der Knagge p gegen das andere Ende

der Bügelfalte stöſst.

Gleichzeitig mit dem Heben des Hebels m ist aber auch

der mit demselben mittels Schnur q verbundene Hebel r – entsprechend der Wirkung des Gewichtes R – mit seiner Sperrklinke aus dem Minutensperrrade t ausgelöst worden; sobald aber der Anker des

Elektromagnetes C wieder angezogen wird, erfolgt dann

ein Niederziehen des Hebels r, bei welcher Bewegung das

Sperrrad t von der Klinke u gedreht und somit auch der mit diesem Sperrrade auf der gleichen Achse

sitzende Minutenzeiger um einen Theilstrich fortgerückt wird. Diese ruckweise

Drehung des Minutenrades t überträgt sich dann in der

bekannten Weise mittels Räderübersetzung auf den Stundenzeiger.

Das Schlagwerk wird ebenfalls wie das Gehwerk durch elektrische Kraft betrieben. Die

hierzu nöthige Regulirung vermittelt ein dreiarmiger Hebel vv1

v2, welcher mit seiner

Nase i1 von einem am

Minutenrade sitzenden Stifte o1 (1 Stift bei stündlichem, 2 Stifte bei stündlichem

und Halb-Schlage, 4 Stifte bei ¼ stündlichem Schlage) in jeder Stunde ein Mal

niedergedrückt wird. Hierdurch wird der zweite Hebelarm v1 mit seinem Sperrstifte c1 aus dem

entsprechendem Einschnitte des Schlagrades e1 gehoben, während der dritte Hebelarm v dem doppelarmigen Hebel ss1 einen geringen Ausschlag gibt, so daſs

der Arm s1 den

Contactfedern w gestattet, sich gegen den Contactstift

x zu legen und somit den elektrischen Strom durch

die Spule E kreisen zu lassen. Der Elektromagnet zieht

nun den Anker y mit dem Hammer an. Es erfolgt demnach,

da der Contactstift x mit dem Pendel schwingt, bei

jedem nach rechts gerichteten Pendelgange ein Glockenschlag und dies wiederholt sich

so lange, bis der Sperrstift c1 über die der Stundenzahl entsprechend lange

Erhöhung des Schlagrades hinweggeglitten und wieder in den nächsten Einschnitt

eingefallen ist. Bei dem Schwingen des Ankerhebels y

erfolgt gleichzeitig mittels Klinke z ein Fortschieben

des Sperrrades z1 und

somit des mit letzterem verbundenen Schlagrades.

Tafeln