| Titel: | H. Esser's Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Locomotivkesseln. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 212 |

| Download: | XML |

H. Esser's Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von

Locomotivkesseln.

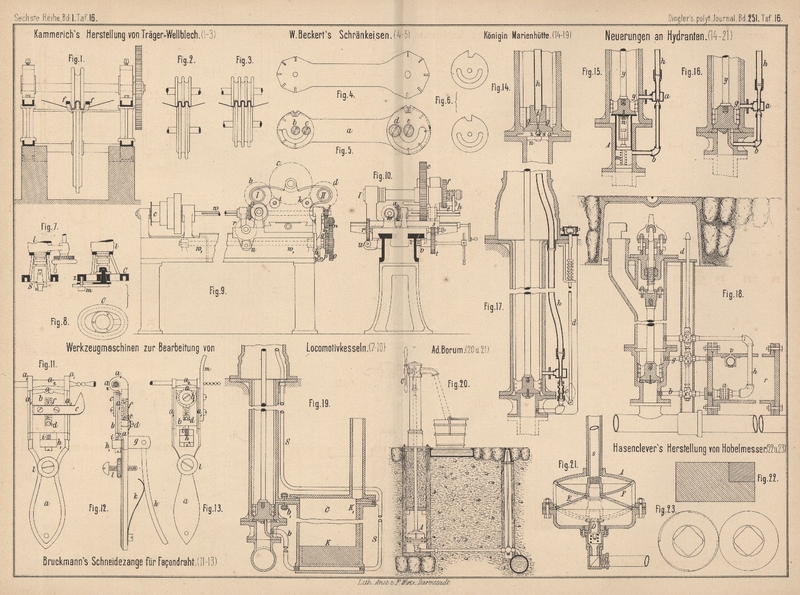

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

H. Esser's Werkzeugmaschinen für Locomotivkessel.

Eine Reihe interessanter Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Locomotivkesseln,

welche nach H. Esser's Plänen in der

Eisenbahnhauptwerkstätte in Karlsruhe im Betriebe stehen, sind in Heusinger's Organ für die Fortschritte des

Eisenbahnwesens, 1882 S. 15 veröffentlicht;

dieselben dienen zur Verminderung der heutzutage noch ziemlich verbreiteten

Handarbeit in den Kesselschmieden. Es gehören hierher eine Radialbohrmaschine nebst

einem Kesselwagen, Langlochbohr- und Fräsmaschinen sammt einem fahrbaren Tische als

Aufspannapparat, welch letzterer bereits in D. p. J.

1882 243 * 452 beschrieben wurde.

Bezüglich der Radialbohrmaschine ist zu erwähnen, daſs sie sich bewährten

Constructionen mit röhrenförmigem Ständer, Säule und Ausleger anschlieſst; alles

Triebwerk ist möglichst nach auſsen verlegt und leicht zugänglich gemacht, und für

das Heben der Säule ist eine centrale Schraubenspindel angeordnet. Von besonderem

Interesse ist dabei ein einfacher Apparat, welcher zum Ausschneiden elliptischer Feuerthürlöcher aus den äuſseren und

inneren Feuerbüchswänden dient. Das Schneidwerkzeug fällt nicht mit der verlängert

gedachten Achse der Bohrspindel zusammen, sondern ist seitlich angebracht und müſste

bei der Drehung der Spindel einen Kreis beschreiben, wenn es nicht gleichzeitig zu

einer geradlinigen Bewegung in einem Schlitten gezwungen wäre; das Ergebniſs beider

Bewegungen ist eine Ellipse. Die constructive Lösung dieser Aufgabe zeigen Fig.

7 und 8 Taf. 16.

Die der Form der Thüröffnung nachgebildete Schablone C

wird an dem unteren Lager l der Bohrspindel fest

angeschraubt und dient zur Führung des mit einer Reibungsrolle versehenen Zapfens

z, welcher in dem mit der Bohrspindel verkeilten

Schlitten S hin und her gleitet. An seinem unteren Ende

trägt der Zapfen den Messerkopf m.

Als nothwendige Ergänzung der Radialbohrmaschine erscheint der Kesselwagen; seine

Einrichtung gestattet den auf 4 Reibungsrollen ruhenden Kessel in verschiedene Lagen

zu bringen und so auf die einfachste Art jede zu bearbeitende Stelle dem Werkzeuge

zugänglich zu machen. Der aufruhende Kessel kann nach drei verschiedenen Richtungen

bewegt werden: Nach der Längenachse des Geleises wird der Kessel sammt dem Wagen auf

den Schienen verschoben; die Kuppelung des Wagens gegen die Schiene erfolgt durch

bekannte Zangenvorrichtungen. Eine Drehung um die Längenachse des cylindrischen

Kesseltheiles ist auf den 4 Rollen zulässig, während eine Verschiebung im vertikalen

Sinne durch 4 Schraubenspindeln ermöglicht ist. Diese Spindeln erscheinen als

Fortsetzung der Rollenlagerstühle und werden durch Antrieb von Schnecken gehoben

oder gesenkt.

In Fig.

9 und 10 Taf. 16

ist eine Langlochbohr- und Fräsmaschine skizzirt,

welche als eine ausgezeichnete Hilfsmaschine für verschiedene

Kesselausbesserungsarbeiten nähere Erwähnung verdient. Die cylindrische Fräse wird

in ein durch das Kesselblech an geeigneter Stelle ausgearbeitetes Bohrloch

eingeführt, schneidet bei entsprechender Drehung und ziemlich starkem Vorschübe bei

einem Durchgange nach der Längenrichtung in die Wandung des

Cylinderkessels einen reinen Schlitz ein, so daſs in kürzester Zeit schadhafte

Stellen aus dem Bleche herausgeschnitten werden können. Die Zeichnung

veranschaulicht eine solche Maschine mit zweiarmigem Support, d.h. mit zwei

Bohrspindeln, wovon beide entweder zusammen arbeiten, oder jede für sich. Die

Bewegung wird von der Riemenstufenscheibe c abgeleitet,

durch die Welle w, die Kegelräder a, die Zahnräder b, c,

d auf die Bohrspindel I und II übertragen. Der Vorschub beim Bohren kann von Hand

aus oder selbstthätig erfolgen; ersteres geschieht mittels Handrädchens h und der Schraubenräder e

und f, letzteres mittels der bei i und k angebrachten

Schaltklinken, welche kleine Excenter an den Wellen von b und d betreiben. Der Hin- und Hergang des

Supportes beim Fräsen wird selbstthätig von der Welle w

aus mittels Schalträder l bis q, Welle w1,

Schnecke u, Schneckenrad r, Zahnräder s, t, v und die Zahnstange z besorgt. Der Hebel h1 dient zur Umschaltung.

Tafeln