| Titel: | Apparat zum Anzeigen, Messen und Reguliren von Druckänderungen. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 218 |

| Download: | XML |

Apparat zum Anzeigen, Messen und Reguliren von

Druckänderungen.

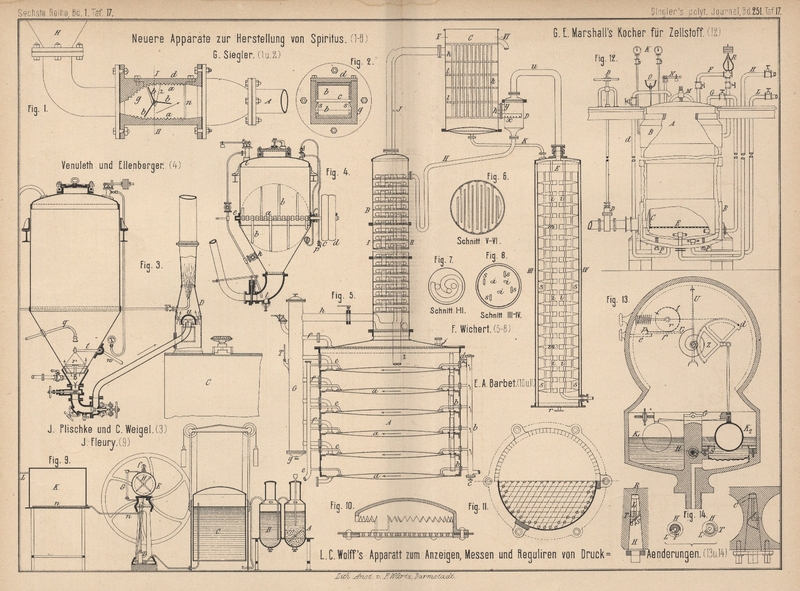

Mit Abbildungen auf Tafel 17.

L. C. Wolff's Apparat zum Messen von Druckänderungen.

In der Weise wie bei den bekannten Aneroid-Manometern wird von L. C.

Wolff in Roſswein (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 25095 vom 11. Juli 1883) bei dessen

Apparat zum Messen der Druckänderungen von Dämpfen und Gasen von einer Membran oder

einem Wellbleche als Uebertragungsmittel Gebrauch gemacht; dasselbe pflanzt in Folge

seiner leichten Beweglichkeit den Druck wie das betreffende Mittel (Gas, Dampf)

fort, indem es zugleich eine dichte Abschluſswand bildet. An Stelle der direkten

Uebertragung der Wellblech-Ausbiegung auf das Zeigerwerk kommt jedoch hier noch eine

über diesem Bleche in der Kammer K2 (Fig. 13

Taf. 17) stehende Flüssigkeit und ein in derselben befindlicher Schwimmer zur

Anwendung. Der letztere wirkt auf einen Doppelhebel G,

welcher an seinem anderen Ende einen in der Flüssigkeit einer zweiten Kammer K1 befindlichen

Schwimmer hält. Beide Kammern können in und auſser Verbindung durch einen Hahn H gesetzt werden, welcher so gestaltet ist, daſs man

durch bestimmte Einstellung desselben den Durchgangskanal verengen und erweitern

kann. Der Hahn besitzt aus diesem Grunde auf ¾ seines Umfanges einen immer breiter

und tiefer werdenden Ausschnitt T (Fig. 14),

von dessen tiefster Stelle eine Bohrung L nach der

Achse des Hahnes und von hier conachsial aus demselben hinaus nach einem Hohlräume

R führt. Zwischen diesem Räume und der Kammer K1 stellt eine zweite

Bohrung C, zwischen dem Hahnkegel und der Kammer K2 aber, ein enger

Schlitz S von einer Breite gleich der von T (achsial gemessen) die Verbindung her. Hieraus ist

ersichtlich, daſs bei zunehmendem Dampfdrucke von der sich mit dem Wellbleche in der Kammer K2 hebenden Flüssigkeit

die zur Gleichstellung der beiden Flüssigkeitsspiegel erforderliche Menge nur

allmählich nach Kammer K1 überflieſsen kann.

Die in Folge der Spannungsänderungen des Dampfes in der vorbeschriebenen Weise

hervorgebrachten Bewegungen des Doppelhebels G werden

auf den Zahnbogen Z und von hier, durch Vermittelung

eines Getriebes, auf den Skalenzeiger U übertragen,

welcher durch seinen Ausschlag die Druckerhöhung bezieh. Druckverminderung zur

Veranschaulichung bringt.

Soll der Apparat auſser zum Anzeigen und Messen auch zum Reguliren des Druckes

brauchbar werden, so ist noch eine Rolle r anzuordnen,

welche – von einer Feder in einer bestimmten Lage gehalten – bei dem Ausschlage des

Zahnbogens Z horizontal verschoben wird. Beide, der

Zahnbogen und die Rolle, sind zu diesem Zwecke durch eine Schnur verbunden, welche

mit ihrem einen Ende an der Rollenachse und mit dem anderen Ende bei d an dem nach der einen Seite erweiterten Zahnbogen Z befestigt ist. Die Rolle r selbst trägt in ihrem Inneren nach Art der Uhrfederhäuser eine

Spiralfeder, welche einer Drehung der Rolle einen bestimmten Widerstand

entgegensetzt. An dem Umfange der Rolle ist ein am Gehäuse bei p befestigter Silberstreifen angebracht, welcher sich

bei der Rollenbewegung nach rechts abwickelt. Dabei wird dessen Berührungspunkt mit

dem aus Elektricität schlecht leitendem Materiale bestehenden Keilstücke f von p nach r1 zu verlegt und

befindet sich dann der Berührungspunkt immer dort, wo die Rolle r den Silberstreifen auf das Keilstück f aufdrückt. Der Punkt p

selbst liegt etwas von dem Keilstücke entfernt. Der Weg, welchen der in der Rolle

und dem Silberstreifen herbeigeführte elektrische Strom in dem schlechten Leiter

zurückzulegen hat, wird bei der Rollenbewegung nach rechts immer länger und dadurch

auch der dem Strome entgegengesetzte Widerstand dem entsprechend gröſser, was eine

Schwächung dieses Stromes zur Folge hat. Diese Schwächung kann benutzt werden, um

durch eine auf diesem Wege herabgeminderte Kraft (z.B. einer Feder), welche die

Stellung eines Ventiles beeinfluſst, den Dampfzufluſskanal bei Dampfmaschinen zu

erweitern und so den Füllungsgrad zu verändern u. dgl.

Das Stück f steht bei e mit

der Contactschraube in leitender Verbindung.

Tafeln