| Titel: | Neuere Apparate zur Herstellung von Spiritus. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 221 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zur Herstellung von

Spiritus.

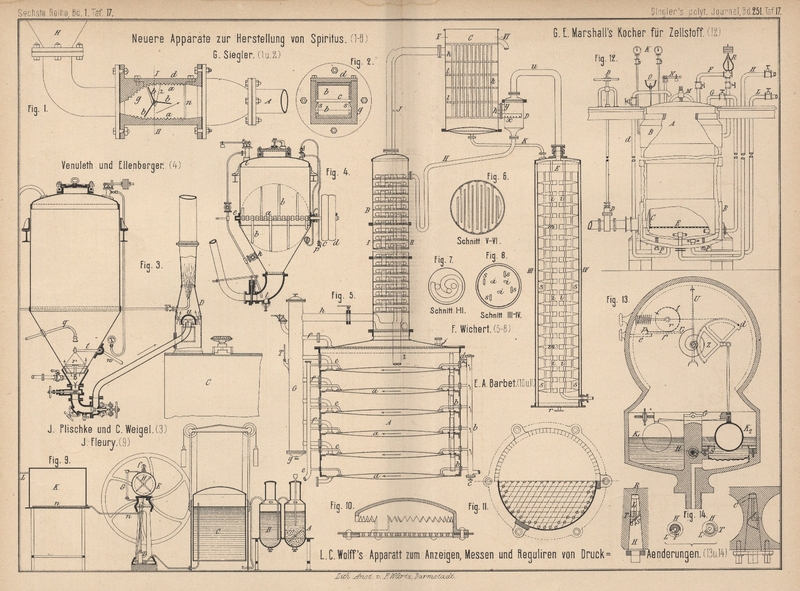

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 247 S.

372.)

Neuere Apparate zur Herstellung von Spiritus.

Der Zerkleinerungsapparat für gedämpfte Körner von G.

Siegler in Hohenjesar (* D. R. P. Nr. 22855 vom 17. November 1882) besteht, wie Fig.

1 und 2 Taf. 17

zeigen, im Wesentlichen aus einem guſseisernen Gehäuse g mit leicht abnehmbarem Deckel d, welche

beide mit Rippen a versehen sind. Rechtwinklig zur

Zuströmungsöffnung befindet sich im Gehäuse g, auf

angegossenen Stützen s ruhend, eine leicht drehbare

Welle c, an welcher 3 Flügel b befestigt sind. Am Deckel d ist ein

Rostgitter n und das Lappenpaar z angegossen, welches letztere zur Lagerung der Welle c dient.

Dieser Apparat wird zwischen den Henze'schen Dämpfer

H und den Vormaischbottich in das Ausblaserohr A eingeschaltet.

Strömt nun aus dem Dämpfer nach Oeffnung des betreffenden Ventiles der gedämpfte

Roggen heraus, so wird die Welle c durch den Druck der

Masse auf die Flügel b in Bewegung gesetzt. Durch die

Drehung der Flügel b wird nun die Masse gegen die

Rippen a und die Kanten des Gitters n geschleudert und geht zerkleinert in den

Vormaischbottich. Der mit Schrauben auf dem Gehäuse befestigte Deckel gestattet,

Flügel mit Welle für das Kartoffelmaischen leicht herauszunehmen, sowie den Apparat

zu reinigen.

Dem Dämpfer werden 90 bis 100l Wasser für je 50k Roggen, Weizen oder Gerste zugeführt. Darauf

wird der Dampf eingelassen, welcher nach 10 Minuten einen Druck von 1 bis 1at,5 im Dämpfer erzeugt. Nun öffnet man das

Ablaſsventil oben am Dämpfer ein wenig und läſst die kalte Luft zugleich mit etwas

Dampf entströmen und den Inhalt unter 3at Druck

etwa 1 bis 1 ½ Stunden kochen. Darauf wird die Masse in 10 bis 15 Minuten

ausgeblasen, wobei der Apparat in angegebener Weise und in jeder Beziehung

zufriedenstellend arbeiten soll.

J. Plischke in Krappitz und C. Weigel

in Neiſse (* D. R. P. Zusatz Nr. 23634

vom 6. December 1882) bringen zur Auflösung der

Stärke im Dämpfer in der Spitze desselben einen kleinen Kegel r (Fig. 3 Taf.

17) an, welcher durch eine Stange in einem Querstege geführt wird, während er an

einem Hebel t hängt, dessen Achse durch eine

Stopfbüchse nach auſsen geht und dort mit dem Handhebel w versehen ist. Dieser Kegel vertheilt die aufzuschlieſsende

Kartoffelmasse besser, so daſs die Einwirkung des durch Rohr q einzutreibenden heiſsen Wassers besser ist als sonst.

Ueber dem Vormaischbottiche C ist ein Gebläse D angebracht, in welchem die aufgelöste Kartoffel-

bezieh. Fruchtmasse in der Richtung nach oben getrieben wird, wo sie auf eine

Glocken trifft und durch diese vertheilt und nach unten abgelenkt wird, so daſs der

aufsteigende Luftstrom, welcher durch einen in D

wirkenden Dampfstrahl erzeugt wird, die Masse an möglichst vielen Punkten berührt

und demgemäſs kräftig kühlt.

Venuleth und Ellenberger in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 23126 vom 12.

December 1882) empfehlen einen Dämpfer mit

horizontalem Rührwerke zur Verarbeitung von Mais, Roggen u. dgl. In den

Stopfbüchsen e und f (Fig.

4 Taf. 17) ist eine mit Rührer b versehene

Welle a mit Leerund Vollscheibe c und d gelagert. Durch diese Vorrichtung

werden die zu dämpfenden Körner in eine starke Bewegung von oben nach unten

gebracht. Uebrigens ist der Dämpfer wie gewöhnlich mit Dampfeinströmungsöffnungen

i, k und l, sowie mit

Lufthahn p versehen.

F.

Wichert in Berlin (* D. R. P. Nr. 21741 vom 27. Juli

1882) will zur Gewinnung von Feinsprit ohne Filtration den

Spiritus schon bei 61° abdestilliren, während sich die Fuselöle erst bei 65°

verflüchtigen sollen. Zu diesem Zwecke ist die Blase A

(Fig. 5 bis 8 Taf. 17)

durch doppelte Böden a in kleinere Abtheilungen und

dadurch der flüssige Inhalt der Blase in entsprechend kleinere Theile zerlegt, deren

jeder gleichzeitig mit einer geheizten Bodenfläche in Berührung steht. Die geringe

Flüssigkeitsmenge in den einzelnen Blasenabtheilungen erwärmt sich durch die

vorhandene groſse Bodenheizfläche sehr schnell und gleichmäſsig und es genügt daher

zur Heizung sehr niedrig gespannter Dampf. Derselbe soll die Blasenabtheilungen

schon bei einer Temperatur von 61° abtreiben und sollen daher die Fuselöle nicht mit

verdampfen können. Jeder Doppelboden steht durch ein Dampfrohr b mit der Hauptdampfleitimg in Verbindung, welche

ihrerseits bei c ein Absperrventil besitzt. Das kleine

Ventil d dient zum Abhalten des Dampfes aus dem

Doppelboden der obersten Abtheilung, bis sich in derselben der aus der Colonne B kommende Lütter angesammelt hat. Der Dampfeinströmung

gegenüber befindet sich bei den Böden a der Abfluſs e für das Condensationswasser.

Die Spritdämpfe verlassen die Blasenabtheilungen durch die Rohre f und gelangen in das gemeinschaftliche Rohr G, von wo sie das Rohr h

zur Colonne B führt. Das Rohr G besitzt bei g einen Abfluſsstutzen, bei T ein Thermometer, nach dessen Stand die Dampfzuleitung

regulirt wird, ein Luftventil und oben einen Stutzen, an welchem sich eine

Drosselklappe befindet, um das Phlegma getrennt abtreiben zu können. Die Spritdämpfe

treten durch das Schlangenrohr h ein und durchziehen

die Colonne von unten nach oben, indem sie unter Dephlegmation ihren Lutter

absetzen, welcher, von Abtheilung zu Abtheilung fallend, schlieſslich durch das Rohr

z in den Lutterkasten flieſst.

Von der Colonne B leitet das Rohr J die Dämpfe in den Condensator C. Derselbe besteht aus doppelten Wänden k,

welche durch Böden l in beliebige Theile zerlegt

werden. Die Spritdämpfe ziehen zwischen den Wänden schlangenartig von oben nach

unten durch die versetzten Oeffnungen in den Böden l

und schlieſslich durch Rohr y in den Sammeltopf D, während das Dephlegma durch Rohr x austritt und durch Rohr H zur Colonne zurückgeführt wird. Durch das Geistrohr u gelangen die Spritdämpfe dann nach vollendeter

Dephlegmation in den Kühler E. Dieser besteht aus einem

Doppelmantel, dessen innerer Mantel eine beliebige Anzahl linsenförmiger Doppelböden

m umschlieſst, welche je drei runde, durch die

Böden gehende Rohre i besitzen. Die linsenförmigen

Böden m sind unter einander durch flach gedrückte Rohre

s verbunden, durch welche der sich verflüchtigende

Sprit von Abtheilung zu Abtheilung flieſst.

Das benutzte Kühlwasser gelangt durch das Rohr K zum

Condensator und läuft bei r frei ab. Behufs

Inbetriebsetzung wird der Apparat durch Ansatz j

gefüllt, indem der zu entfuselnde Spiritus noch mit etwa 40 bis 45 Proc., Wasser versetzt

wird, die Dampfzuleitung geöffnet und unter Beobachtung des Thermometers genau

regulirt.

E. A.

Barbet in La Madeleine-les-Lille (*

D. R. P. Nr. 22617 vom 17. Oktober 1882) empfiehlt

für Destillir- und Rectificirapparate eine Vereinigung von

Lochplatten und Kappen. Die gebräuchlichen Kappenapparate sind gewöhnlich

leicht zu betreiben und geben sehr feine Alkohole; sie sind aber von begrenzter

Leistungsfähigkeit und bei gewissen teigartigen Producten verursacht das

Verschmutzen der Kappen Arbeitsunterbrechungen für eine oft mühsame Reinigung. Der

vorliegende Lochplattenapparat zeichnet sich dagegen durch hohe

Erschöpfungsfähigkeit aus. Die Flüssigkeit wird durch die Heftigkeit des Gasstrahles

gewissermaſsen pulverisirt und dies erleichtert die Austreibung der flüchtigsten

Antheile aus derselben. Kein System ist jedoch auch günstiger für das

Blasenfortreiſsen, was der Feinheit der Alkohole schadet. Die durchlochten Platten

sind für Destillirsäulen versucht worden und haben bei der Ingangsetzung

ausgezeichnete Resultate gegeben. Sobald aber Weinsäure die Plattenlöcher

vergröſsert hatte, war die Wirkung des Apparates gestört und man muſste nach kurzer

Zeit auf die Anwendung der Platten verzichten.

Anstatt die Löcher gleichmäſsig auf der ganzen Fläche der Platte zu vertheilen,

vereinigt sie Barbet, wie aus Fig. 10 und

11 Taf. 17 zu ersehen ist, zu einer gewissen Anzahl isolirter Gruppen,

deren Bohrung gedrängter ist; diese Gruppen sind derartig auf der Oberfläche

vertheilt, daſs die absteigende Flüssigkeit der darüber liegenden Platte gezwungen

ist, sich der vielfachen Wirkung des Dampfstrahles zu unterziehen, bevor sie zum

nächsten Abfluſsrohre gelangt, d.h. man muſs diese Gruppen von Dampfstrahlen so

anordnen, wie man gewöhnlich die Kappen vertheilt. Auſserdem bedeckt man jede Gruppe

von Dampfstrahlen mit einer Kappe aus Bronze oder anderem Metall. Die auf die Platte

genieteten oder geschraubten Lappen sichern die Stellung der Kappe. Der Abstand der

Zähne von der Platte ist so berechnet, daſs die Flüssigkeit frei unter der Kappe

kreisen und sich erneuern kann. Die Dampfstrahlen pulverisiren die Flüssigkeit und

das Gemisch von Dampf und Flüssigkeit zermalmt sich auf dem Kappenmetalle, was die

innige Annäherung der Mischung vervollständigt und den Wechsel der flüchtigen

Substanzen erleichert.

J.

Fleury in Rennes (* D. R. P. Nr. 24204 vom 6. Oktober

1882) will sein Verfahren der Abscheidung des

Alkoholes aus Maische mittels Kohlensäure auf Weinhefe, Runkelrüben,

Melasse u. dgl. anwenden. Zu diesem Zwecke wird in einem Gefäſse A (Fig. 9 Taf.

17) Kohlensäure auf bekannte Weise durch Einwirkung von Salzsäure auf Kalkstein

hergestellt. Hiernach gelangt die Kohlensäure mittels Rohrleitung in den

Waschapparat B und von diesem in den Gasometer C. Die Pumpe D saugt die

Kohlensäure aus dem Gasometer C; zugleich zieht sie die

Alkoholmaische aus einem

entsprechenden Behälter herbei; beide werden dann zusammen von der Pumpe D in den mit Manometer f,

Rührer H und Standglas G

versehenen Sättiger E gepreſst, wo sich die Kohlensäure

mit der Alkoholmaische unter einem Drucke von 15at

verbindet.

Wenn die Alkoholmaische mit Kohlensäure gesättigt ist, so gelangt das Gemisch durch

das vorn siebförmig durchlöcherte Rohr n in den

Verdampfungsapparat K. Wenn der Verdampfungsapparat

gefüllt ist, wird die Zuleitung abgeschlossen und der erstere durch die Röhre L mit dem Rectificator in Verbindung gesetzt. Die

festen Bestandtheile der Maische sollen sich auf dem Boden des Verdampfungsapparates

ausbreiten, während die flüchtige Kohlensäure alle Alkoholdämpfe, sowie alle anderen

vorhandenen Dämpfe mit sich fortreiſsen und in den mit dem Verdampfungsapparate in

Verbindung stehenden Rectificator leiten soll, aus welchem dann angeblich ein

vollkommen reiner und geruchloser Alkohol erhalten wird.

Tafeln