| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 257 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

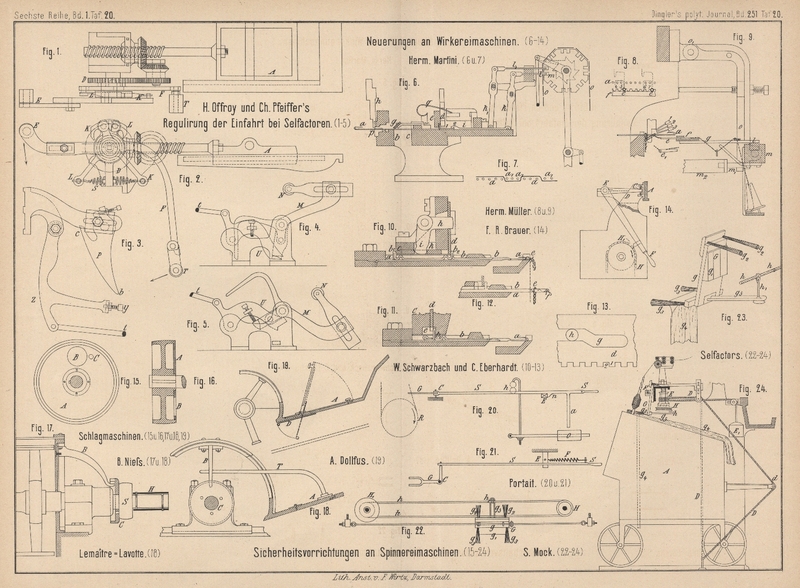

Mit Abbildungen auf Tafel 20 ff.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

249 S. 111.)

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Der Kulirwirkstuhl zur Herstellung von Farbenmustern von

Hermann

Martini in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 23314 vom 22. Oktober

1882) enthält in einer beweglichen Nadelbarre noch einzeln bewegliche

Nadeln zu dem Zwecke,

manche der letzteren während einer Reihenbildung ausrücken zu können. Diese Nadeln

a (Fig. 6 Taf.

20) liegen in Führungsrinnen der festen Platten b und

c und haben zwei Vorsprünge 1 und 2, an deren erstem 1 sie alle gemeinschaftlich von der Schiene e zurückgezogen und von der Schiene d vorwärts geschoben werden – genau so, wie eine

bewegliche Nadelbarre dies thut, während über den anderen Vorsprung 2 einer jeden Nadel ein Blechschieber i greift, der durch einen Hebel k oder k1

zurückgezogen werden kann, wenn das Jacquardprisma m

gegen die Stäbchen l bezieh. l1 hin gedrückt wird. Die Schiene g preſst nur so stark auf die Nadeln, daſs dieselben

sich nicht allzu leicht bewegen.

Behufs Bildung einer Maschenreihe schiebt die Stange d

alle Nadeln a nach auſsen und läuft dabei mit ihren

Enden auf zwei schiefe Ebenen q, welche sie

schlieſslich bis über die Vorsprünge 1 der Nadeln

emporheben, so daſs nun die letzteren in die Ruhelage kommen. Die Blechschieber k, k1 und Stäbe l, l1 sind dabei leer

mit bewegt worden. Hierauf drückt das Prisma m gegen

die Stäbe l, l1 und

zieht durch dieselben und ihre Hebel, je nach der Vertheilung der Oeffnungen in

seinen Karten o, manche Nadeln a bis an den Abschlagkamm p, also hinter die

Platinen h zurück. Diese Nadeln können in der folgenden

Maschenreihe nicht mit arbeiten; der Faden dieser Reihe wird nicht auf sie in

Schleifenform gelegt, sondern bildet, wie Fig. 7

zeigt, auf der Waarenrückseite eine gerade gestreckte Fadenlage vor den alten

Maschen der betreffenden Nadeln a1 und liegt unter den letzteren, wenn dieselben zur

nächsten Reihenbildung wieder hinausgeschoben werden. Es entstehen hierdurch

unterlegte Farbmuster, wenn die Fäden der auf einander folgenden Reihen verschiedene

Farben haben. Während man bisher dergleichen Muster am Handstuhle arbeitete und

dabei die Theilung der Nadelreihe durch das Preſsblech vornahm, also in der

Veränderung durch die vorhandenen Preſsbleche sehr beschränkt war, ist jetzt je nach

der Durchlochung der Jacquardkarten o eine überaus

groſse Mannigfaltigkeit der Theilung der Nadelreihe möglich. Zweifelhaft erscheint

in der Einrichtung allerdings die Sicherheit der Nadelführung, die Wahrung ihrer

gleichmäſsigen Lage in der äuſsersten Kulirstellung, welche doch auf die

Gleichmäſsigkeit und Güte der Waare groſsen Einfluſs hat.

Eine Einrichtung zur Verstellung der Nadelbarre an

Wirkmaschinen von Gustav Claus in Thalheim bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 24045 vom 31. Januar

1883) gestattet dem Arbeiter, von seinem Platze aus vor dem Stuhle die

Lage der Nadelreihe gegen die Reihe der Abschlagzähne zu verändern. Es ist deshalb

der Hebel, welcher die Nadelbarre bewegt, vor der Excenterwelle abwärts geführt und

trägt eine mit ihrem Bolzen durch eine Schraube verstellbare Rolle, gegen welche die

Hubscheibe zu wirken hat. Die zu dieser Schraube gehörige Mutter hat ein gekerbtes

Handrädchen, an welchem der Arbeiter während des Ganges der Maschine drehen, wodurch er

also die Lage der Druckrolle gegen das Excenter und die Bewegung der ganzen

Nadelbarre gegen den Abschlagkamm verändern kann.

Wirkstuhl mit Fadenführer – Anordnung für Ringelfersen und

Stellvorrichtung für Langreihen von F. Reinhold

Brauer in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 22053 vom 23. August 1882, Zusatz zu Nr.

17458). Wie man an manchen Handstühlen die Kulirtiefe der Platinen dadurch ändert,

daſs man die Platinreihe gegen die Stuhlnadeln verstellt, so ist auch im Pagetstuhle

die sogen. Traverse A (Fig. 14

Taf. 20) am Stuhlgestelle vertikal verschiebbar und durch die Schraube C zunächst gegen den Hebel DE verstellbar angebracht worden. Von der

Drehachse E dieses Hebels reicht ein Arm F herab bis auf eine Musterkette H, welche bei jeder Maschenreihe um ein Glied

fortgezogen wird. In den Lücken H1 dieser Kette sinkt der Hebel F und D etwas herab und

senkt die Traverse A mit den Platinen um so viel, daſs

letztere nun eine lange Maschenreihe, die sogen. Langreihe, herstellen. Das nächste

Kettenglied hebt die Hebel FD und mit ihnen das

Platinenwerk wieder auf die frühere Höhe.

Unter „Ringelfersen“ werden solche Fersentheile verstanden, welche

Querstreifen als Farbmuster enthalten. Da derselbe Stuhl, welcher den Strumpf längen

arbeitet, gewöhnlich auch zum Wirken der Fersen, die aus zwei Seitentheilen

bestehen, verwendet wird, so sind für Ringelfersen auch die zweifachen Fadenführer,

Pufferstücke und Mitnehmer so anzubringen, daſs sie während der Arbeit der Strumpf

längen leicht entfernt werden können. Nach Brauer's

Angabe werden die Fadenführer an der Seite des Stuhles dicht am Pufferstücke durch

Federn festgehalten und ihr Mitnehmer trägt eine Decke, welche zur Ausrückung der

Längen-Fadenführer dient. Das mittlere Anstoſsstück zwischen den Fersentheilen wird

aber auf die Führungsschienen besonders aufgesetzt und durch einen Verbindungsstift

gehalten.

Verfahren und Einrichtungen zur Herstellung von Preſswaare

auf Wirkmaschinen von W. Schwarzbach jr. und C. F. Eberhardt in

Naumburg a. S. (* D. R. P. Nr. 23728 vom 5. September 1882). Die

selbstthätige Wirknadel von Schwarzbach (1882 244 * 128), an welcher das Pressen des Hakens nach Art

der Röhrennadeln durch Schlieſsen dieses Hakens mittels eines besonderen

verschiebbaren Stäbchens vorgenommen wird, ist zur Verwendung in beweglichen

Nadelbarren in so weit verändert worden, als man die Nadeln a (Fig. 10

Taf. 20) mit kurzen Haken in ihrer Tragschiene festklemmt, die Schlieſserstäbchen

b aber in die gleichen Nuthen mit a legt und durch eine zwischen ihren Arbeitshaken b1, b2 liegende Schiene

verschieben läſst. Dieselbe erfaſst die hinteren Haken. b1 mit glatter Kante c, die vorderen b2 aber mit einem Preſsbleche d, welches Zähne 1 (vgl.

Fig. 13) und Lücken 2 enthält. Schiebt man

nun a und b nach auſsen,

so gelangen diejenigen Schlieſser, welche von den Zähnen 1

getrieben werden, durch

die alten Maschen e (Fig. 12)

und wenn, nach dem Kuliren oder dem Legen neuer Schleifen f die Nadeln a zunächst sich zurückziehen, so

gelangen ihre Hakenspitzen in Nuthen auf den Schlieſsern b und der Hakenraum wird abgeschlossen; die Maschen e können also bei weiterem Rückgange von a und b über die Haken

nach vorn abgeschlagen werden. Diejenigen Schlieſser jedoch, welche in einer Lücke

des Bleches d liegen, werden nicht bis durch die alten

Maschen e hinausgeschoben; letztere bleiben also auf

den Nadelschäften a hängen und kommen mit den neuen

Schleifen direkt zusammen zu Doppelmaschen. Wird das Blech d (Fig. 13)

zur Seite geschoben, so hebt es sich in der Führung g

aufwärts über die Haken b2; es bringt aber auch gleichzeitig durch Winkel hi die Schiene k

(Fig. 10) nach vorn, welche nun als glatte Schiene alle Schlieſser gleich

weit vortreibt und glatte Maschenreihen bildet.

In Fig. 11 Taf. 20 ist die Einrichtung dahin abgeändert, daſs jeder

Schlieſser b nur einen Arbeitshaken b1 enthält, welcher von

der Nuth e der treibenden Schiene C umfaſst wird. Die Musterschiene d reicht mit ihren Zähnen hinab in die Nuth e und treibt einzelne Schlieſser vorwärts, während sie

andere, die in ihren Lücken liegen, um die Breite von e

hinter den ersteren zurückbleiben läſst, so daſs deren Nadeln nicht Maschen bilden

können. Schiebt man die Musterschiene d tiefer nach e hinab, so treibt sie alle Arbeitshaken und es

entsteht glatte Waare. Es ist übrigens einleuchtend, daſs man gewöhnliche Haken und

auch Zungennadeln durch Musterschienen, wie die oben vorgeführten, so bewegen kann,

daſs einzelne Nadeln ihre Schleifen durch die alten Maschen hindurchziehen, während

andere, die man nicht so weit zurückzieht, weil sie in den Lücken der Treibschiene

liegen, ihre Maschen nicht abschlagen, sondern dieselben mit den neuen Schleifen zu

Doppelmaschen vereinigen.

Fadenführer-Apparat zum Wirken von lang gestreiften

Farbmustern von Herrn. Müller in

Klein-Olbersdorf bei Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 24408 vom 27. Februar 1883). Derjenige Wirkstuhl, welcher

mehrere Fadenführer 1, 2, 3 (vgl. Fig. 9 Taf.

20) enthält und in denselben verschieden farbige Fäden führt, kann quer gestreifte

Farbmuster wirken. In solcher Waare kann man nun auch Langstreifen anbringen, wenn

man auf einzelne Nadelpartien noch besondere Fäden so legt, daſs sie die

gewöhnlichen Maschenfäden überdecken, also plattiren. Zur Führung dieser besonderen

Fäden dient der in der Figur gezeichnete Apparat, welcher bei o1 drehbar am

Stuhlgestelle angehängt ist und nach Bedarf herabgelassen oder nach oben hin

abgewendet und durch Haken fest gehalten werden kann. Die Schiene f trägt Fadenführer-Röhrchen e oder Lochnadeln e1 in derjenigen Entfernung von einander, in welcher die Langstreifen

gewünscht werden (Fig. 8); sie

ist zu dem Zwecke in gleicher Theilung mit der Nadelreihe gefräst und man kann die

Vertheilung der Führer leicht wechseln. Die Arme g

verbinden die Führerschiene f mit der Schiene l, welche in einer Nuth des drehbar in o lagernden Stabes m sich

verschiebt. Durch m1

m2 wird der ganze

Apparat von einer Hubscheibe der Triebwelle so gewendet, daſs die Röhrchen e über die Stuhlnadeln a

gelangen und durch einen einfachen Hebel und einen Faden wird die Schiene l in ihrer Führung m so

verschoben, daſs jedes Röhrchen e seinen Faden über

mehrere Stuhlnadeln a legt. Diese Legungen erfolgen vor

dem Kuliren; nach ihnen bringt der gewöhnliche Führer 1

oder 2 seinen Faden über a, welcher vor demjenigen von e liegt, so daſs

der letztere dann auf der Waarenvorderseite den ersteren überdeckt. Gewöhnlich

begnügt man sich mit Streifen von zwei Maschen Breite; denn das Plattiren gibt doch

nicht reine einfache Färb streifen, da in der Regel die unten liegenden Fäden neben

den Plattirungsfäden wenig mit zu sehen sind.

(Schluſs folgt.)

Tafeln