| Titel: | A. Mitscherlich's Neuerungen in der Herstellung von Zellstoff (sogen. Sulfitstoff). |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 262 |

| Download: | XML |

A. Mitscherlich's Neuerungen in der Herstellung von Zellstoff (sogen.

Sulfitstoff).Vgl. 1883 247 516. 249 23.

* 124. * 302. 250 48. 186. * 321.

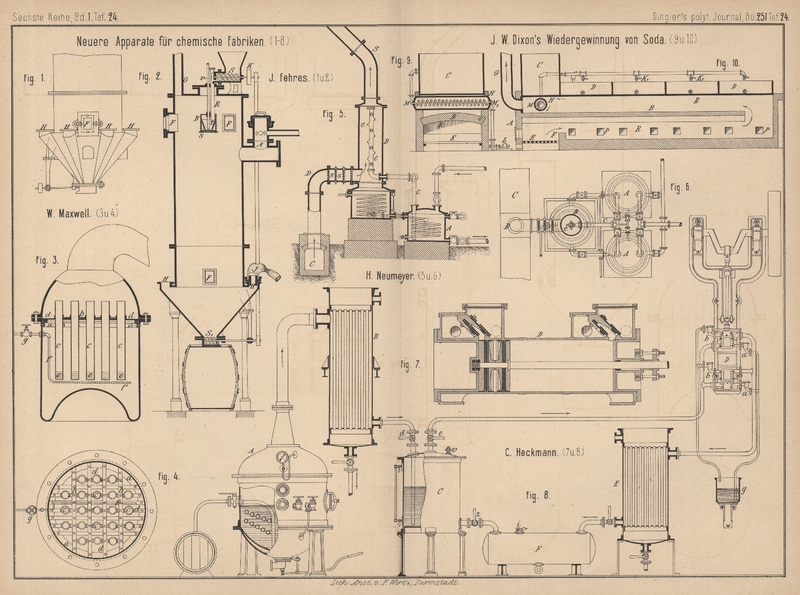

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Mitscherlich's Herstellung von Zellstoff.

Kürzlich ist das nordamerikanische Patent (Nr. 284319 eingereicht am 12. Juli 1883,

vgl. auch Papierzeitung, 1884 S. 1) von Alex. Mitscherlich früher in Münden jetzt in Freiburg

i. B. auf Verbesserungen in der Herstellung von Cellulose (Zellstoff, sogen.

Sulfitstoff) mit Nebenproducten erschienen, welche im Folgenden kurz wiedergegeben

sind und sich auf eine neue Bekleidungsweise des Kochers, auf eine Construction für

Rohrverbinder, auf ein Stampfwerk zur vollständigen Zertheilung des gekochten

Zellstoffes und auf die Art des Kochprozesses im Allgemeinen beziehen.

Fig.

10 Taf. 21 zeigt einen Theil des Kessels oder

Kochers mit der Ausmauerung und mit dem Mannloche.

Der Kessel hat etwa 4m Durchmesser und 12m Länge, so daſs verhältniſsmäſsig groſse Mengen

Holz auf einmal gekocht werden können. Die innere Fläche des Kessels A ist mit einem Belag a

von Blei versehen, welcher mittels eines Kittes aus Theer und Pech befestigt wird.

Der Kitt wird erwärmt und die Bleitafeln unter sanftem und vorsichtigem Streichen

auf das Eisen gedrückt; er hält das Blei in solider Weise fest und sichert den

Kessel vor der Gefahr der Säure vollständig. Selbst wenn das Blei an irgend einer

Stelle verletzt werden sollte, würde, wenn hier auch der Kitt verletzt wäre, nur

diese eine Stelle des Eisens angegriffen werden können; die Säure würde. unter dem

Bleie nicht weiter fressen können. Durch einfaches Erwärmen der Stelle, damit der

Kitt wieder das Eisen deckt, und Zukleben der offenen Stelle im Bleie ist der

Schaden wieder beseitigt. Diese Bleibekleidung ist geschützt durch ein Mauerwerk aus

mit Cement verbundenen porzellanartig gebrannten Steinen.

Es ist zweckmäſsig, nur dünnes Blei zu verwenden, damit man es

beim Auflegen gut in alle Vertiefungen und Ecken drücken kann und damit der Kitt

auch ein besseres Bindeglied zwischen dem Eisen und Bleie bilde. Wollte man zu

dickes Blei verwenden, so könnte man Gefahr laufen, unterhalb des Bleies Luftblasen

einzuschlieſsen oder den Kitt nicht überall gut festzudrücken und, für den Fall

einer Verletzung des Bleies, Gelegenheit zu gröſserem Angriffe des Eisens zu bieten.

Der Kessel würde auſserdem auch durch einen auf diese Weise herbeigeführten Fehler

unbrauchbar, weil beim Auftreten eines solchen geringe Mengen gelösten Eisens zum

Zellstoffe gelangen und denselben beeinträchtigen. Wird das Blei in angegebener

Weise sorgfältig auf die Innenfläche des Kessels geklebt, so ist das kostspielige

Verlöthen der einzelnen Bleiplatten überflüssig. Die Sicherheit und Dauer des

Kessels ist durch die neue Art der Bekleidung vergröſsert worden.

Die Mannlöcher b, welche zum Füllen und Entleeren der

Kessel dienen, haben, auſser der ersten Bleibekleidung a, noch eine zweite a1; welche ebenfalls mit dem aus Pech und Theer

bestehenden Kitte befestigt ist. Ferner ist hier noch eine dritte Bleilage a2 angebracht, welche

von der Flansche abwärts nach dem Kessel geht und über eine sehr dicke Lage von Kitt

a3 reicht. Diese

verschiedenen Lagen von Blei und Kitt sind hier deshalb nothwendig, weil der im

Kessel angebrachte Schutz (durch die glasirten Ziegel d) bei den Mannlöchern wegfällt. Ist die Bleilage a2 abgenutzt, so löst man sie ab und legt

eine neue auf.

Der Kesselinhalt wird durch Rohrsysteme geheizt, welche auf der inneren Fläche des

Kessels liegen und die untere Hälfte desselben, vom Boden bis etwa zur Mitte,

bedecken. Eine gröſsere Anzahl einzeln mit Dampf gespeister Röhren ist gewählt,

damit die Kochung keine Störung erfährt, falls ein Rohr undicht werden sollte; man

schlieſst die Zuführung zum schadhaften Rohre ab und unterbricht die Kochung nicht.

Diese Rohre müssen den mechanischen und chemischen Einwirkungen gut widerstehen und

deshalb sind sie aus einer Legirung von Blei und Antimon hergestellt.

Die beiden Enden je eines Rohres sind an der Kesselwand durch eine Verschraubung befestigt, welche in Fig. 11

Taf. 21 dargestellt ist. Ein kurzes Stutzrohr B aus

Blei wird mittels einer Unterlage e von Blei und der

Mutter e1 an der

Kesselwand A befestigt. Nun schraubt man das über die

Röhre B gestreifte Stück f

in B hinein, schiebt rechts über das Rohr einen

Dichtungsring i aus Blei oder Asbest und schraubt nun

die Mutter e1 fest.

Mittels dieser Einrichtung erhält man eine sehr sichere dampfdichte Verbindung

zwischen Rohr und Kessel, welche auch der Säure zu widerstehen vermag.

Der Kessel ist ferner mit einer Vorrichtung zur Prüfung des

Inhaltes und zur leichten Beobachtung von

Temperatur und Druck versehen, was mittels der in Fig. 9 Taf.

21 dargestellten Einrichtung erreicht wird, welche nur eine einzige Oeffnung in der

Kesselwandung verlangt. Dieselbe besteht aus dem Rohrstutzen g, welcher mittels der Mutter g1 an der Kesselwand befestigt ist. Ein

Thermometerrohr g2 geht

durch die Mitte von g und wird daselbst zum Schütze von

dem Rohre g3 umgeben.

Zwischen g und g3 ist hinreichender Raum, um mittels des Ventiles

G eine kleine Menge vom Kesselinhalte ablaufen zu

lassen. In das aufwärts gebogene Ende des Rohres g2 steckt man das Thermometer. Ferner läſst sich hier

noch ein Manometer und ein Glas zur Anzeige der Höhe der Flüssigkeit im Kocher

anbringen.

Ist das Holz während einer hinreichenden Zeit gekocht worden, so gelangt es vom

Kocher nach einem Stampfwerke, welches die einzelnen

Fasern des Zellstoffes trennen und die inkrustirenden Substanzen auswaschen soll.

Diese im Wesentlichen bekannte Vorrichtung besteht aus einer Anzahl Stampfen, welche

nach einander mittels Daumen von einer Welle aus gehoben werden; sie gehen schräg

derart auf und nieder, daſs der Holzstoff nicht öfters an derselben Stelle getroffen

wird und sich härtere Theile von den weicheren lösen, wie z.B. die Asttheile, welche unter anderen

Umständen von den Stampfen zerkleinert werden und die Güte des Stoffes

beeinträchtigen würden. Damit die Astknoten nicht zerkleinert werden, berühren die

Stampfen den Boden nicht und sind auch von den geneigten Seitenwänden des Troges

etwas entfernt; hierdurch wirken die Stampfen nur allein drückend auf den Stoff,

ohne die Astknoten zu zermalmen. Der gekochte Stoff wird am unteren Ende des Troges

aufgegeben und das Wasser an verschiedenen Punkten. Die Stampfen fallen derart, daſs

die ganze Masse sich auf dem geneigten Boden nach aufwärts bewegt. Dadurch läſst

sich ein ordentliches Waschen und Loslösen der Fasern erreichen, ohne dieselben

anzugreifen, da das mit jedem Schlage ausgepreſste Wasser schnell wieder aufgesaugt

wird, u.s.w. Nach dem Stampfen wird der Stoff in bekannter Weise marktfähig

gemacht.

Das Kochen des Holzes wird in folgender Weise

ausgeführt:

Zunächst wird das Holz von der Rinde befreit, in Stücke

zerschnitten und in den Kochkessel gebracht. Sodann wird es gedämpft, welcher

Vorgang besondere Aufmerksamkeit verdient, weil davon in hohem Grade das Gelingen

des nachfolgenden Kochens abhängt. Durch das Dämpfen soll das Holz nicht für die

Einwirkung der Säure vorbereitet, sondern die atmosphärische Luft aus den Poren des

Holzes getrieben werden, damit die Säure in die Zellen des Holzes leicht eindringe.

Auf diese Weise erlangt man nicht allein eine schnellere Einwirkung der Säure auf

das Holz, sondern durch die Aufsaugung einer gröſseren Menge der Lösung kann auch

eine gröſsere Menge Holz in den Kessel gebracht werden; man nutzt also den

vorhandenen Raum besser aus und vergröſsert die Ladung. Das Dämpfen geschieht

während einer längeren oder kürzeren Zeit je nach Art des Holzes. Ist das Holz

frisch gefällt und feucht, so läſst sich die Luft in verhältniſsmäſsig kurzer Zeit

austreiben; ist es aber hart und trocken, so wird eine längere Einwirkung des

Dampfes erforderlich. Das Austreiben der Luft wird ferner beschleunigt durch

Einführen der Lösung von Schwefligsäure-Verbindungen, wobei eine schnelle

Condensation und Abnahme des Druckes im Kessel stattfindet. Man hat aber dabei Acht

zu geben, daſs die Temperatur während des Dämpfens nicht über 100° steige, da

praktische Versuche erwiesen haben, daſs ein vortheilhaftes Dämpfen bei höherer

Temperatur nicht eintritt. Diese Behandlung des Holzes ist ganz verschieden von dem

Dämpfen, welches man vor dem Schleifen des Holzes anwendete, da in letzterem Falle

eine chemische Wirkung angestrebt und dem Stoffe eine bräunliche Farbe mitgetheilt

wird.

Nachdem das Holz ordentlich gedämpft worden ist, wird der Kessel

mit der Schwefligsäure-Verbindung beschickt. Die Menge der organischen Stoffe,

welche verarbeitet werden sollen, muſs zu dem Concentrationsgrade der Lösung in

einem bestimmten Verhältnisse stehen. Dieser ist verschieden und hängt von gewissen

Bedingungen bei der Herstellung derselben ab. Besteht zwischen den organischen

Substanzen und der Lösung das richtige Verhältniſs nicht und ist z.B. eine

ungenügende Menge organischer Substanzen vorhanden, so schlagen sich leicht auf der

Faser unlösliche Salze nieder, welche nur mit Schwierigkeit ausgewaschen werden

können. Ist z.B. zweifach schwefligsaurer Kalk zu der Lösung benutzt, so kann sich

schwefligsaurer Kalk bilden, welcher nur schwer löslich ist. Wird dann solcher Stoff

zu Papier verarbeitet, so wird man darin später Knoten bemerken. Ueberdies braucht

man für solchen Stoff beim Bleichen viel gröſsere Mengen Chlorkalk, so daſs die

Kosten des Bleichens beträchtlich erhöht werden. Befindet sich dagegen eine zu

groſse Menge organischer Substanzen in der Lösung, so wird der Stoff nicht weich

genug, d.h. nicht hinreichend aufgeschlossen.

Die besten Verhältnisse sind durch Versuche zu ermitteln, indem

man von Zeit zu Zeit eine kleine Probe aus der oben beschriebenen Ablaſsröhre

entnimmt und untersucht.

Während des Kochens müssen Temperatur und Kochdauer streng beobachtet werden. Der

erste Theil des Kochens besteht in einer langsamen, zunehmenden Wirkung der Lösung,

so daſs Alles, was vom Holze aufgenommen ist, wieder ersetzt werden kann. Dies

findet am besten bei einer Temperatur von nicht viel mehr als 108° statt. Hiernach

findet eine schnellere Wirkung statt und zwar bei einer Temperatur, welche nach und

nach bis auf 118° erhöht wird; besonders gegen das Ende des Kochens hat man zu

achten, da dies Hand in Hand mit dem Austreiben der überschüssigen schwefligen Säure

vor sich geht. Wird die schweflige Säure abgekocht, so wird die Wirkung ebenso

aufgehalten wie beim Erniedrigen der Temperatur. Wenn man die verschiedenen Stufen

der Umwandlung gut beobachtet, indem man von Zeit zu Zeit Proben entnimmt und prüft,

kann man sich über die Menge der noch im Kessel befindlichen wirksamen Lösung

Gewiſsheit verschaffen. Ist z.B. zweifach schwefligsaurer Kalk benutzt und die

Probelösung mit Ammoniak versetzt, so zeigt sich ein Niederschlag, indem durch das

Ammoniak ein Theil der schwefligen Saure gebunden wird und der schwefligsaure Kalk

als Niederschlag zu Boden fällt. Die Salze, welche sich im regelrechten Verlaufe des

Prozesses bilden, werden nicht niedergeschlagen. Aus dem Niederschlage kann das

Verhältniſs der wirksamen Lösung leicht bestimmt werden. Ist der Niederschlag nur

etwa 1/16 des

Volumens der Probelösung, so ist der Zeitpunkt zum Abkochen der schwefligen Säure

gekommen. Hierdurch sinkt die Temperatur und auch der Druck läſst gleichzeitig nach.

Ist der Niederschlag im Probeglase nur 1/32 der Probe, so ist der Prozeſs vollständig beendet

und die Lösung muſs schnell abgelassen werden. Ein noch geringerer Niederschlag

beweist, daſs der Prozeſs zu weit geführt wurde und daſs keine nutzbaren Stoffe mehr

vorhanden sind; in solchem Falle würde sich freie Säure, wahrscheinlich

Schwefelsäure, bilden und der organischen Masse eine schädliche braune Farbe

mittheilen.

Zur sicheren Führung des Kochprozesses durch die verschiedenen,

sehr wichtigen Stufen und Temperaturen, ist ein Kessel von groſsen Abmessungen und

mit der beschriebenen Einrichtung vortheilhaft. Eine höhere Temperatur würde zwar

den Prozeſs beschleunigen, aber auch höheren Druck bedingen, und der auf diese Weise

gewonnene Zellstoff würde nicht allein in Qualität, sondern auch in Zähigkeit und

Menge zurückstehen.

Der chemische Vorgang, welcher während des Kochens stattfindet,

ist etwa folgender: Die schweflige Säure wird durch einen Theil des Sauerstoffes der

organischen Stoffe höher oxydirt zu Schwefelsäure, welche sich unter normalen

Verhältnissen mit den Basen, welche vorher mit der schwefligen Säure vereinigt

waren, verbindet. Bei schlechter Führung des Prozesses würde sich freie Säure in der

Lösung bilden und auf die Faser zerstörend einwirken. Neben der freien Säure und

ihrer Verbindung bilden sich aus den inkrustirenden Substanzen Verbindungen mit

Gerbsäure. Für die regelrechte Ausführung des Prozesses ist es Hauptbedingung, daſs

die Schwefligsäurelösung frei von polythionsauren Salzen sei, da durch letztere die

Kochung miſsglückt. Zu gleicher Zeit nimmt die Temperatur stark zu und die dem

Kessel entnommenen Proben zeigen eine abnorm schnelle Abnahme von schwefliger Säure.

Die Polythionsauren entstehen gewöhnlich in Folge der Gegenwart freier

Schwefeldämpfe während des Röstprozesses. Um sie zu vermeiden, muſs man Sorge

tragen, daſs die schweflige Säure frei von solcher Säure oder ihren Salzen erzeugt

wird.

Tafeln