| Titel: | Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 265 |

| Download: | XML |

Ueber Kesselsteinbildungen und deren

Verhütung.

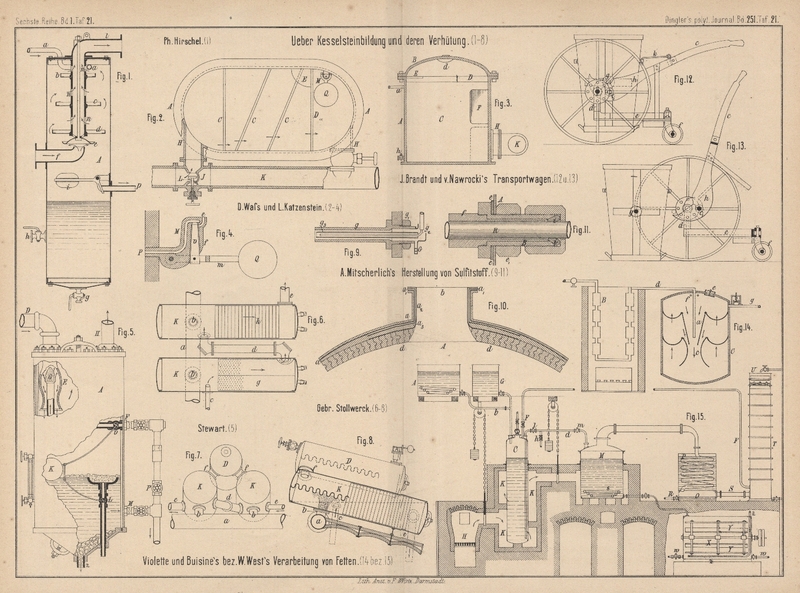

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung.

W. J.

Macadam berichtet im Journal of the

Society of Chemical Industry, 1883 S. 12 über Kesselsteine, welche vorwiegend Carbonate

enthalten:

Bestandtheile

Dunbar

Selkirk

Slough

Edinburg

Carlisle

Eisenoxyd und Thonerde

7,46

2,96

2,36

2,48

2,96

Kohlensaures Calcium, CaCO3

32,16

74,25

50,04

62,95

75,92

Schwefelsaures Calcium, CaSO4

5,64

3,08

29,76

20,80

3,16

Kohlensaures Magnesium, MgCO3

20,04

3,76

10,84

7,24

10,16

Alkalien

3,31

1,15

0,86

0,86

0,84

Kieselsäure

16,94

8,56

4,28

3,76

4,94

Organische Stoffe

7,70

3,02

0,48

0,12

0,22

Wasser

6,78

3,10

1,22

1,22

1,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Summe

100,03

99,88

99,84

99,43

99,73

Art des Speisewassers

Brunnen

Fluſs

Quell

Brunnen

Fluſs

Vorwiegend Calciumsulfat haltige Kesselsteine enthielten:

Bestandtheile

Preston-pans

Granton

Granton

Whitehill

Slough

Smeaton

Carlisle

Eisenoxyd und ThonerdeKohlensaures

CalciumKohlensaures MagnesiumSchwefelsaures

CalciumAlkalienKieselsäureOrganischWasser

4,641,2210,3678,320,643,220,560,72

3,5626,5623,1638,161,755,420,121,04

2,8817,3118,0453,760,544,360,330,78

2,9216,4517,3239,280,8621,620,171,18

5,0425,625,5655,920,225,260,361,34

1,689,7218,4056,280,569,462,641,67

4,061,215,6050,360,2136,220,681,88

Summe

99,68

99,77

† 98,00

99,80

† 99,32

100,41

100,22

† Im Original S. 14 steht 100,02 bezieh. 100,30.

Macadam bespricht dann die in England gebräuchlichen Kesselsteinmittel, ohne aber für die Leser dieses

Journals etwas Neues zu bringen. Es ist ferner bemerkenswerth, daſs nach obigen

Analysen das schwefelsaure Calcium wesentlich als Anhydrid vorhanden ist. Daſs aber

ein solcher Kesselstein selbst 23 Proc. Magnesiumcarbonat, MgCO3, enthalten soll, muſs Referent bezweifeln, da nach

den bisherigen Erfahrungen solche Kesselsteine die Magnesia wesentlich als Hydrat

enthalten (vgl. F. Fischer 1874 212 215).

Nach Meurgey (Annales des Mines, 1883 Bd. 2 S. 70)

hatten Inkrustationen eines Dampfkessels in Saint-Etienne, welcher wesentlich mit

Condensationswasser der Maschine gespeist wurde, folgende Zusammensetzung:

DünnePlatten

StreifenförmigeMassen

SchwammigeNieren,schwimmend

Calciumcarbonat

66,72

33,15

11,20

Calciumsulfat

13,33

38,66

0,55

Magnesiumcarbonat

8,40

4,10

1,70

Eisenoxyd

2,25

4,10

1,80

Thonerde

Spur

Spur

Spur

Kieselsäure und Sand

5,90

9,00

2,50

Fett

Spur

Spur

69,25

Wasser,

gebunden

3,40

10,99

6,00

„

hygroskopisch

Spur

Spur

7,00

––––––

––––––

––––––

100,00

100,00

100,00.

Von Maisonville in Grenoble verwendete Kesselsteinmittel hatten folgende Zusammensetzung:

TartrifugeMorel

AtartriteLescornel

Kohlensaures Natrium

48,86

21,56

Aetznatron

16,80

4,37

Kalk

Spur

Spur

Schwefelsaures Natrium

7,69

19,42

Chlornatrium

8,40

0,20

Unlöslich

1,25

3,60

Wasser

17,00

50,80

–––––––

–––––––

100,00

99,95.

Bei dem Speisewasservorwärmer von Ph.

Hirschel in Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 23167 vom 31.

Januar 1883) tritt das Wasser in das dampfdicht geschlossene Gefäſs A (Fig. 1 Taf.

21) durch ein Rohr a, dessen Ende um das Rohr l herumgebogen und mit feinen Löchern versehen ist, so

daſs das Wasser gleichmäſsig auf den oberen Teller b

fällt. Dasselbe flieſst über den Rand desselben auf den nächsten Teller c, dann nach d und sammelt

sich schlieſslich in dem unteren Räume des Vorwärmers, um dann bei h durch die Speisepumpe abgezogen zu werden. Der

Abdampf wird in etwa halber Höhe des Vorwärmers durch die Röhre f in denselben eingeführt, strömt gegen eine

Vertheilungsplatte e und steigt rings um den untersten

Teller d an den Wänden des Vorwärmers in die Höhe. Um

nun durch die Schlitze n in den einzigen Ausweg des

Abdampfrohres l zu gelangen, muſs der Dampf die

Regenwände durchstreichen, welche das herabflieſsende Wasser vom ringförmigen Ende

des Rohres a bis über den letzten Teller hinaus

bildet.

Der Schwimmer i ermöglicht, daſs das Oel, welches der

Abdampf bei seiner Condensation zurückläſst, aus dem Vorwärmer durch Rohr p abflieſsen kann. Zu diesem Zwecke regulirt man durch

einen Hahn die Menge des durch die Röhre a

zuflieſsenden Wassers derart, daſs die Menge desselben etwas gröſser ist, als bei

h nach der Speisepumpe abgesaugt wird; dadurch

kommt der Schwimmer i in Wirksamkeit und öffnet den Weg

p zum Abflüsse des auf dem Wasser schwimmenden

Oeles. Bei g kann von Zeit zu Zeit der Schlamm

abgelassen werden. Das Abdampfrohr l kann sammt seinen

Tellern und dem oberen Deckel des Vorwärmers abgehoben werden, um die Teller von dem

darauf abgelagerten Kesselstein zu reinigen.

D.

Wass und L. Katzenstein in New-York (* D. R. P. Kl.

13 Nr. 24021 vom 6. April 1883) wollen zur Reinigung des Kesselspeisewassers von Luft, Fett und Schlamm einen mit

Deckel versehenen Behälter A (Fig. 2 und

3 Taf. 21) durch Zwischenwände C und D in mehrere Abtheilungen zerlegen. Die Zwischenwände

C sind nicht ganz so hoch als D, welche bis zum oberen Rande des Behälters A reicht und mit der im Deckel B befestigten Querwand d zusammenstöſst.

Unter der Platte E befindet sich in der Seite des

Behälters eine Oeffnung a, durch welche das auf dem Wasser schwimmende

Fett abflieſsen kann. Jede Scheidewand C ist mit einer

Oeffnung F versehen, so jedoch, daſs, wenn die Oeffnung

der einen Zwischenwand tief angebracht ist, die der folgenden Zwischenwand hoch

liegt u.s.w. Auf diese Weise wird das Wasser auf seinem Wege von einer Abtheilung

zur anderen gezwungen, auf- und abzuflieſsen. In der Seitenwand des Behälters,

nächst dem Boden einer jeden Abtheilung, ist ein Reinigungshahn h angebracht, durch welchen der Schlamm, der sich nach

und nach in den Abtheilungen ansammelt, ausgeblasen werden kann.

An den beiden Enden des Behälters A führen Rohre H nach Ventilgehäusen J,

welche mit dem Speisewasserzufluſsrohre K verbunden

sind. Durch Ventile L kann man die Verbindung zwischen

dem Rohre K und dem Behälter A unterbrechen, in welchem Falle alsdann das Speisewasser durch das Rohr

K direkt nach dem Kessel gelangt, ohne den Behälter

A zu durchflieſsen. In der von der Scheidewand D und der Endwand des Behälters A gebildeten Abtheilung ist ein aufwärts gebogenes Ventilgehäuse M in die Wand des Behälters A eingeschraubt. Der Kanal P (Fig. 4)

dieses Gehäuses führt ins Freie, während der nach oben gerichtete Kanal e in die Endabtheilung des Behälters mündet. Ein in der

Führung f steckender Ventilkegel v vermittelt und unterbricht die Verbindung zwischen

den Kanälen P und e. Der

Ventilkegel v sitzt an dem ihn mit Schwimmer Q verbindenden Hebel m und

wird von dem auf dem Wasserspiegel gehaltenen Schwimmer Q für gewöhnlich gegen seinen Sitz gedrückt, wodurch die Verbindung

zwischen P und e

unterbrochen ist. Wenn aber durch die aus dem Wasser ausgeschiedene Luft der

Luftdruck in der Endabtheilung wächst, so wird hierdurch das in dieser Abtheilung

befindliche Wasser niedergedrückt. Mit dem sinkenden Wasserspiegel sinkt aber auch

der Schwimmer Q und zieht das Ventil v von seinem Sitze ab, so daſs die Luft durch die

beiden Kanäle nach auſsen entweichen kann.

Der Apparat zum Erwärmen und Reinigen des Speisewassers

von G. S.

Strong in Philadelphia (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 24376 vom

14. März 1883) unterscheidet sich von dem früher (1883 247 * 454) beschriebenen nur dadurch, daſs die zur

Ausnutzung des Maschinenabdampfes bestimmten Doppelröhren unten im Apparate durch

ein Schlangenrohr ersetzt ist.

Der im Techniker, 1883 S. 184 beschriebene Stewart'sche Kesselwasser-Vorwärmer besteht aus einem unten und oben geschlossenem

Blechkessel A (Fig. 5 Taf.

21). Der Maschinenabdampf tritt durch Rohr D ein, der

Ueberschuſs entweicht durch H, Die Dampfleitung endet

im Vorwärmer in einer Glocke E, innerhalb welcher von

F aus durch die Brause G das Speisewasser eingespritzt wird. Der von der Maschine kommende Dampf

condensirt sich hier an dem kalten Sprühwasser, welches sich erwärmt und mit dem

Condensationswasser in dem Kessel A ansammelt.Ein Theil der

mineralischen Bestandtheile des erwärmten Speisewassers lagert sich unten in A ab und kann dann bei z

durch ein Ventil o. dgl. gelegentlich abgelassen oder durch ein Handloch

herausgenommen werden. Ein anderer Theil mit dem Oele aus dem Dampfcylinder sammelt

sich auf der Oberfläche des vorgewärmten Wassers an und flieſst dann in einen Teller

mit einem Ablaſsrohre L durch den Boden des Apparates

selbstthätig ab. Das vorgewärmte Wasser, welches als Speisewasser für den

Dampfkessel dienen soll, wird bei M von einer Pumpe

abgenommen. Soll mit kaltem Wasser gespeist werden, so sind die Ventile P und M zu schlieſsen und

die Verbindung P nach der Kaltwasserleitung zu öffnen.

Der Zufluſs von kaltem Wasser zur Condensationsglocke wird durch das Ventil v mit einem Schwimmer K

regulirt, welcher zugleich auch die Ableitung des Ueberflusses mit dem Oele u. dgl.

schlieſst.

Der Apparat zur Speisung der Dampfkessel mit von Kesselstein

freiem Speisewasser von Gebrüder Stollwerck in

Köln besteht wesentlich aus zwei neben einander geneigt liegenden, zum Theile noch

mit Wasser angefüllten Oberkesseln K (Fig. 6 bis

8 Taf. 21), unten durch die Stutzen b mit

dem Unterkessel und oben durch die Stutzen f mit einem

Dampfsammler D verbunden. Die beiden von den Heizgasen

nicht bespülten Oberkessel K sind unter sich mit einem

wagerechten Rohre d verbunden, während sie andererseits

durch das Fallrohr e mit dem tiefsten Punkte des

Unterkessels in Verbindung stehen, wodurch der zu diesem Verfahren erforderliche

Wasserumlauf in dem ganzen Systeme hervorgerufen wird. In K befinden sich gelochte und gewellte Blecheinlagen und zwar im ersten

Kessel wagerecht über einander, mit g bezeichnet, und

im anderen senkrecht neben einander, mit h

bezeichnet.

Die in dem den Heizgasen ausgesetzten Kessel sich bildenden Dampfblasen gelangen mit

dem umlaufenden Wasser erst in das Sammelrohr a und aus

diesem durch die Stutzen b in die Oberkessel K. Das Speisewasser, welches am besten stark vorgewärmt

eingeführt wird, gelangt durch das Speiserohr c in den

ersten Oberkessel K, und zwar tritt dasselbe den aus

dem Stutzen b strömenden Dampfblasen und dem

umlaufenden Wasser rechtwinklig entgegen, wobei auch die Ausscheidung der

Kesselsteinsubstanzen beginnt. Das Speisewasser wird von den Dampfblasen und dem

heiſsen Wasser erhitzt und mitgerissen und durchläuft die erste Reihe von

Siebeinlagen, wo die in ihm enthaltenen Kesselsteintheile und Unreinlichkeiten schon

zum Theile zurückgehalten werden. Von da gelangt das Gemisch von Speise- und

Umlaufwasser durch das Verbindungsrohr d in den zweiten

Oberkessel, wo es dieselben Vorgänge durchmacht und den Rest der Kesselsteintheile

auf den Siebeinlagen und an den Wänden der Oberkessel ablagert. Das gereinigte

Wasser flieſst aus dem letzten der Oberkessel durch das Rohr e in den Unterkessel zur Verdampfung. Die Mündungen der Röhren e und d liegen in der Mittellinie der

Oberkessel, um ein Mitreiſsen der abgeschiedenen Kesselsteintheilchen zu

verhindern.

Nach einem Berichte von H. Thielmann in der Wochenschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 S.

395 ist die Wirkung des Stollwerck'schen Apparates

befriedigend und die Reinigung der Platten und Siebe ohne groſse Schwierigkeit

ausführbar. Die Angabe, daſs durch dieses, jedoch keineswegs sehr einfache,

Verfahren jede Kesselsteinbildung verhütet werde, muſs jedoch Referent

bezweifeln.

Nach G.

Downie in Salinas City (D. R. P. Kl. 12 Nr. 25119 vom 9. Mai 1883) werden zur Verhütung von Kesselsteinbildungen Theile von Eucalyptus globulus roh oder als Aufguſs oder Decoct

entweder dem Kesselspeisewasser zugemischt, ehe dasselbe in den Kessel gelangt, oder

direkt in den Kessel gebracht. – Das Mittel dürfte kaum eine andere Wirkung haben

als Eichenreiser u. dgl. (vgl. 1879 231 59).

Kürzlich ging durch viele Zeitschriften (vgl. u.a. Praktischer Maschinenconstructeur, 1880 S. 170) die Mittheilung von Schar fenberg, in den Kesseln der Rohrpostanlage in

Berlin werde die Kesselsteinbildung dadurch verhütet, daſs man alle 2 Monate auf der

Feuerplatte etwa 5k

Cattechu lege. – Zunächst erscheint es doch bedenklich,

solche Massen auf die Feuerplatte zu legen, da hierdurch leicht ein Durchbrennen

derselben bewirkt werden kann. Sodann ist die Anwendung von Cattechu, nicht minder

aber auch seine nur unter besonders günstigen Verhältnissen eintretende Wirkung

längst bekannt (vgl. F. Fischer 1876 220 179).

Merbach macht in der Wochenschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 S. 216 erbauliche

Mittheilungen über den Erfolg des von Rolf und Kramer (1879 231 60)

angegebenen Mittels gegen Kesselstein. Die Feuerplatte hatte eine starke Ausbauchung

mit einem Querrisse, die Siederohrnähte waren stark corrodirt.

F.

Tafeln