| Titel: | Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von Fetten. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 270 |

| Download: | XML |

Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von

Fetten.

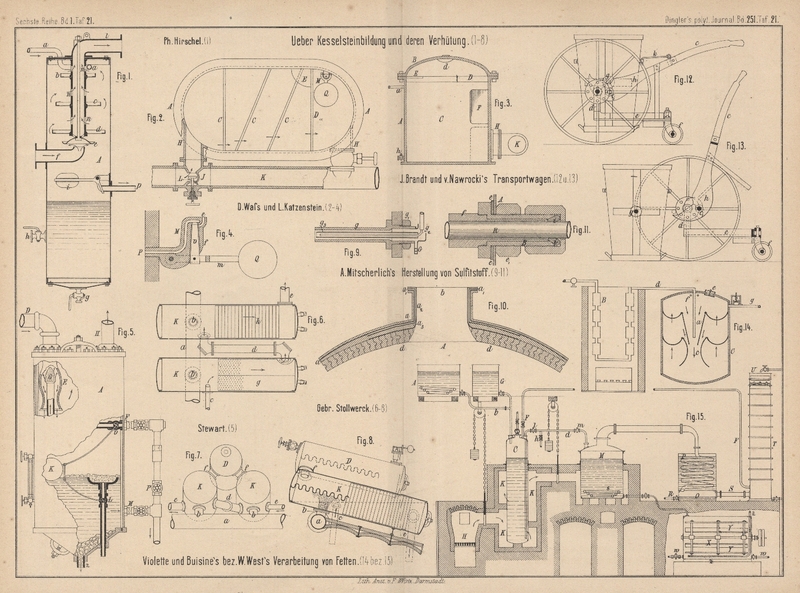

Patentklasse 23. Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von Fetten.

Ch.

Violette und A. Buisine in

Lille (* D.

R. P. Nr. 23777 vom 7. Oktober 1882) wollen zur vollständigen Gewinnung der in Fetten vorhandenen wesentlichen

Bestandtheile: Talg, Oel, Schmalz u. dgl., unter Druck mit wässeriger

Ammoniakflüssigkeit behandeln, das dadurch gebildete Gemisch von Glycerin und

Ammoniumseife zur Wiedergewinnung des Ammoniaks erhitzen, so daſs freie Fettsäuren

und Glycerin erhalten werden.

Zu diesem Zwecke wird das Fett in einem Behälter A (Fig.

15 Taf. 21) geschmolzen, durch Rohr b in den

innen emaillirten oder verzinnten Kessel C abgelassen,

während man gleichzeitig aus dem Behälter G so viel

Ammoniakflüssigkeit eintreten läſst, daſs auf 100 Th. Fett etwa 5k Ammoniak kommen. Der mit Manometer,

Sicherheitsventil und

Probehahn versehene Kessel wird entweder durch in einen doppelten Mantel

eingeleiteten Dampf oder durch die Flamme eines Herdes H erhitzt, welche in 3 Kanälen K um den

Apparat herum geführt werden. Man steigert die Temperatur allmählich derart, daſs

der Druck während einiger Stunden zwischen 5 und 7at schwankt.

Ist die Verseifung beendet, so werden bei geschlossenem Hahn h die Hähne l und m geöffnet, so daſs der im Autoclaven herrschende Druck die flüssige Masse

durch das Rohr d in den Kessel M treibt. Dieser steht durch Helm und Rohr mit einer Schlange P und der Condensationscolonne T in Verbindung. Die Zersetzung der Ammoniakseife beginnt mit dem

Eintritte derselben in den Kessel M; sie wird

vervollständigt durch Erhitzung der Masse mittels Dampfschlange s, indem man die Temperatur allmählich bis auf 180°

erhöht und ein wenig Luft einbläst. In einigen Stunden ist die Zersetzung beendet.

Der gleichzeitig mit dem Ammoniak frei werdende Wasserdampf condensirt in der

Schlange P und das Ammoniakwasser flieſst aus dem

Behälter O durch den Hahn R in ein geeignetes Gefäſs. Dieses Ammoniakwasser wird bei den folgenden

Operationen wieder benutzt. Das nicht condensirte Ammoniakgas gelangt durch ein Rohr

S in die Colonne T, wo

es durch Wasser, welches cascadenartig vom oberen Theile U der Colonne herabfällt, völlig niedergeschlagen wird. Die Ammoniaklösung

wird im unteren Theile des Apparates gesammelt, um bei späteren Operationen

verwendet zu werden. Während dieser Zeit wird Kessel C

von neuem beschickt, nachdem er hinreichend abgekühlt ist. Um während der

Beschickung Ammoniakverluste zu vermeiden, wird das Rohr F mit dem unteren Theile der Colonne T

verbunden.

Das aus Glycerin und völlig reinen unveränderten Fettsäuren bestehende Gemisch wird

aus dem Kessel M in dem Behälter X gelassen, dessen Wasserfüllung durch das gelochte

Dampfrohr z erwärmt wird. Nach guter Durchmischung

mittels eines Rührwerkes Y wird die Wasser haltige

Flüssigkeit durch einen Hahn w abgelassen; nach

mehreren Waschungen läſst man die völlig von Glycerin befreiten Fettsäuren durch den

anderen Hahn nach einem besonderen Behälter flieſsen. Die passend abgekühlten

Fettsäuren werden einer Pressung ausgesetzt und in feste Fettsäuren, welche nach

Filtrirung oder Destillation, wenn dies erforderlich sein sollte, für die

Kerzenfabrikation geeignet sind, und in Oelsäure zerlegt, welche keine

Zersetzungsproducte enthält und für die industrielle Verwerthung dieser Fettsäuren

geeignet ist. Die Glycerin enthaltende wässerige Flüssigkeit wird in passender Weise

verarbeitet.

Ch. F. E.

Poullain und E. F. Michaud in

Paris (D. R.

P. Nr. 23213 vom 2. November 1882) schlagen die Verwendung von Zinkoxyd oder Zinkstaub bei der Verseifung der Fette vor.

Die Fette sollen in einem Autoclaven unter einem Drucke von 8 bis 9at mit 25 Proc. Wasser und 0,2 bis 0,6 Proc.

Zinkoxyd oder Zinkstaub 3 bis 4 Stunden lang erhitzt werden. Die Gewinnung von

Glycerin und Fettsäuren aus der erhaltenen Masse soll in derselben Weise geschehen

wie bei der Kalkverseifung.

Der in Fig. 14 Taf. 21 dargestellte Apparat zur

Gewinnung vollkommen neutraler Seife von W. West in

Denver, Colorado (* D. R. P. Nr.

24614 vom 21. November 1882), besteht im Wesentlichen aus einem auf hohen

DruckIn der Patentschrift steht: „die einem Drucke von 250 engl. Pfund (125k) pro Quadratcentimeter widerstehen

kann“; dies soll doch wohl heiſsen 17k,5 auf 1qc?Ref. geprüften Kessel C, in welchen, durch den Apparat B überhitzter Wasserdampf eingeführt wird. Das

Dampfrohr d ragt in einen Kegel a, unter welchem ein Doppelkegel c befestigt

ist. Man füllt in den Kessel durch Mannloch e oder bei

f eintretende Röhren Fett und Alkalilaugen und

laſst auf 225° überhitzten Dampf in den Kessel treten, welcher das Fettgemisch in

der Richtung der Pfeile in Bewegung setzt. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die

Verseifung beendigt ist. Das hierbei durch Rohr g

überdestillirende Glycerin u. dgl. wird in gekühlten Vorlagen gesammelt.

Zur Gewinnung von Fett aus den Rückständen der

Lederleimfabrikation empfiehlt J. A. L. Leblanc in

Lyon (D. R.

P. Nr. 23779 vom 28. Oktober 1882) die Erwärmung derselben mit verdünnter

Schwefelsäure. Nach seinen Versuchen enthalten die Abfälle, welche bei dem

Ausfleischen der in den Gerbereien verarbeiteten Häute erhalten werden, nachdem der

Leim daraus gewonnen ist, noch Fette, welche theils an Kalk gebunden sind, welchen

man in der Lohgerberei verwendet, theils durch leimartige Stoffe umhüllt werden. Zur

Gewinnung dieser Fette werden die Abfälle in Behälter gebracht, welche durch eine

Heizschlange o. dgl. erhitzt werden. Auf 100k

Abfälle bringt man dann 50l Wasser, welches mit

Schwefelsäure so weit angesäuert ist, daſs es etwa 5 bis 6° B. hat. Dann läſst man

das Ganze kochen und gieſst nach und nach Schwefelsäure von 48° B. zu, bis eine

vollständige Sättigung eingetreten oder bis das Fett obenauf schwimmt und kein

Aufbrausen mehr stattfindet. Diese Behandlung dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Man

schlägt alsdann in Mengen von 15 bis 20k die Masse

in Tücher ein und bringt sie unter eine hydraulische Presse, wobei eine jede

Tuchfüllung von der anderen durch eine Platte getrennt wird. Die beim Auspressen

ablaufende Flüssigkeit wird in Behälter eingebracht und das obenauf schwimmende Fett

abgeschöpft. Die in den Tüchern verbleibenden Preſskuchen bestehen aus an Stickstoff

sehr reichen Substanzen, welche an sich den vollen Dungwerth der behandelten Abfälle

besitzen.

Tafeln