| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 307 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

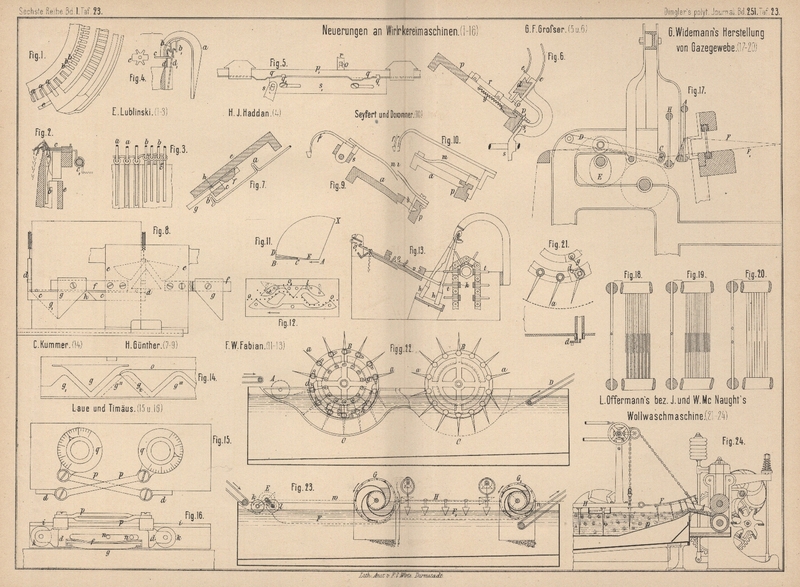

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes S. 257

d. Bd.)

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Rundstrickmaschine für reguläre Waare von E.

Lublinski in Berlin (* D. R. P. Nr. 23211 vom 15. Oktober

1882). Ein neues Verfahren zur Veränderung des Umfanges cylindrisch

gewirkter Waarenstücke wird mit der Einrichtung dieser Maschine angegeben. Der

Nadelcylinder, welcher im Allgemeinen die Theilung a

(Fig. 1 und 2 Taf. 23)

hat, ist auf etwa den fünften Theil seines Umfanges halb so weit getheilt, so daſs

dort die Nadeln b noch einmal so eng stehen wie bei a. Die von den Nadeln b

gearbeiteten Maschen sind natürlich auch schmäler wie die anderen; damit sie sich

später breit ziehen können, stellt man sie etwas höher oder länger her wie

diejenigen von a, indem man auf die Abschlagzähne b

noch die Drahtschleifen c (Fig. 2 und

3) legt, über welche die Platinenmaschen der Reihe hinweg gezogen werden.

Man kann also hiermit einen Strumpflängen von gröſserer Weite anfangen, als sie dem

Umfange des Nadelcylinders entspricht, und diese Weite in der Wade des Strumpfes

nach und nach vermindern, wenn man der Reihe nach eine um die andere der

engstehenden Nadeln wieder entfernt, ihre Maschen auf die Nachbarnadeln hängt und

die betreffende Drahtschleife c nach c1 (Fig. 2)

zurücklegt. Damit man die Stuhlnadeln nach oben herausziehen und aus ihrem Kranze

entfernen kann, ist der Schloſscylinder e nach oben

offen gelassen. Durch Wahl der passenden Stärke der Drahtschleifen c ist es allerdings möglich, den schmalen und langen

Maschen so viel Faden zuzuführen wie den breiten kurzen und die Strümpfe werden auch

beim späteren Formen so gezogen, daſs schlieſslich alle Maschen sich gleichmäſsig in

Form und Ausdehnung anordnen.

Die Rundstrickmaschine von H. J.

Haddan in London

(* D. R. P. Nr. 22426 vom 9. April 1882) hat in der

allgemeinen Anordnung erhebliche Aehnlichkeit mit der Tuttle'schen Maschine (1879 232 123) und mit

Griswold's Strickmaschine (1882 243 299); sie ist, wie diese beiden, eine

Rundrändermaschine, deren Ränderapparat horizontal innerhalb des Stuhlnadelkranzes

hängt, leicht entfernt und durch einen Ringelapparat ersetzt werden kann, mit

welchem dann die Maschine glatte bunte Waare arbeitet. Die Schloſsexcenter beider

Nadelreihen sind derart symmetrisch angeordnet, daſs die Maschine rotirend und auch

oscillirend arbeiten, also runde und flache Waare arbeiten kann. Eine Menge kleine

Apparate und Einrichtungen zum selbstthätigen Ein- und Ausrücken mancher Nadeln für

die Bildung des Doppelrandes der Ferse, der Patentränderwaare u.a.m., auch für das

Einstellen beider Nadelreihen gegen einander und den Betrieb der Maschine durch

Schwungrad und Fuſstritthebel machen die Anordnungen ziemlich umständlich.

Interessant ist die Art der Herstellung unterlegter Farbmuster, welche man zum

Theile den Handstuhlmustern nachbildet: Der hierfür bestimmte Fadenführer a (Fig. 4 Taf.

23) reicht von auſsen nach innen über die empor gehobenen Nadeln hinweg und führt

zwei verschieden farbige Fäden, je einen in b und den

anderen in b1. Am

abwärts hängenden Ende trägt er ein Preſsmusterrad c,

welches durch die in seine Lücken eingreifenden Nadeln d umgedreht wird und mit seinen Zähnen einzelne Nadeln d1 wenig aus der

Kreislinie nach auswärts abbiegt. Die stehen bleibenden Nadeln d gehen an der Fadenöse b

vorüber und erhalten den einen Faden, die abgebogenen gehen an b1 vorüber und nehmen

den anderen Faden. Der Faden b liegt also richtig

hinter oder unter den Nadeln d1, wie es für unterlegte Farbmuster erforderlich

ist; der Faden von b1

dagegen liegt scheinbar unrichtig, nämlich vorläufig vor den Nadeln d, also flach als lange Platinenmasche auf der

Waarenvorderseite; da jedoch die Maschen einzeln fertig gemacht werden, jede Nadel

also sofort sinkt und ihre Masche bildet, so wird auch jede dieser frei liegenden

Platinenmaschen mit der abwärts gehenden und vom Rade c

wieder abgleitenden Nadel d1 nach hinten in die kreisförmige Nadel- und Maschenreihe rücken; er wird

nach der Innenseite der Maschine mit abgezogen und die wieder aufsteigenden Nadeln

d und d1 gehen alle vor ihm vorüber, so daſs er auch hinter

oder unter jeder Nadel liegt, auf welcher er nicht Masche bilden sollte.

Rundstrickmaschine von Carl Kummer in

Berlin (* D.

R. P. Nr. 22134 vom 9. Juni 1882). Nach dem Vorbilde der kleinen

englischen Rundstühle mit vielen Systemen und einzeln beweglichen Nadeln hat man

auch die Rundstrickmaschine dadurch leistungsfähiger zu machen gesucht, daſs man dem

sich drehenden Schloſscylinder mehrere (bis 5) Schloſsdreiecke g1, g'' (Fig. 14

Taf. 23) und eben so viele Fadenführer gab. Der Träger für die hierzu nöthigen fünf

Spulen ist ein rotirender Teller, welcher von einem Arme über der Nadelreihe

gehalten und durch eine leicht lösbare Kuppelung vom Schloſscylinder mit umgedreht wird. Beim Stricken

cylindrischer Waare wird mit allen fünf Systemen stetig gearbeitet; bei der

Herstellung der Ferse und Fuſsspitze aber bewegt man den Schloſscylinder nur

oscillirend hin und her und kann da natürlich nur mit einem Systeme arbeiten. Zu dem

Zwecke wird das Enddreieck g2, welches bisher in der punktirten Stellung sich befand, in die

Stellung g'' geschoben und durch eine Handschraube

festgeklemmt. Es schlieſst in dieser Lage die Führungsnuth für die Nadelhaken ab und

letztere können nur einmal an g links sich senken und

an g'' links sich heben; sie bleiben dann auf der

oberen Bahn o stehen. Der Fadenführer des Schlosses g1gg'' ist nicht fest am Cylinder, sondern

schleift um so viel auf dem Triebrade hin und her, daſs er beim oscillirenden

Arbeiten der Schloſsmitte immer nachläuft, um den noch hoch stehenden Nadeln seinen

Faden vorzulegen, welchen dieselben beim Herabsinken mit ihren Haken erfassen.

Fadenführer und Abschlag

schiene an der Lamb'schen Strickmaschine von Hugo Günther in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 22361 vom 13. Juni 1882). Aus der Anordnung des

Fadenführers von Seyfert und Bonner (1883 247 364) ist die vorliegende insofern hervorgegangen, als

der Mitnehmer m (Fig. 9 Taf.

23) des Führers f auf der Schlittenschiene p angebracht ist und durch die Füſse b der Schloſsplatte a

verschoben wird. Während aber bei Seyfert und Donner m

und f aus einem Stücke besteht, also der Führerweg

gleich dem Schlittenwege ist, nicht vor Beendigung des letzteren begrenzt werden

kann, hat Günther m und f

getheilt und läſst den federnden Mitnehmer m in

gewöhnlicher Weise am Ende des Hubes vom Fadenführer f

durch Auflaufen auf ein Keilstück s, aus dem gegabelten

Ende von f herausheben. Thatsächlich haben aber auch

Seyfert und Donner seit Jahren ihre Einrichtung

dahin abgeändert, daſs, wie Fig. 10

zeigt, der Führer f vom Schlitten a durch den federnden Mitnehmer m genau so verschoben wird wie bei Günther,

der Mitnehmer m am Ende des Führerweges auch ebenso aus

den Knaggen des Führerkästchens ausgehoben wird.

Für die Ränderarbeit an Lamb'schen Strickmaschinen

empfiehlt es sich bekanntlich, die Maschen beider Reihen nicht einzeln nach einander

herzustellen, sondern diejenigen der einen Nadelreihe fertig zu machen, die andere

Nadelreihe aber nicht bis zum Abschlagen, sondern nur so weit herab zu ziehen, daſs

die alten Maschen noch auf ihnen hängen bleiben; erst am Ende des Schlittenhubes

wird diese Reihe dann in allen Maschen gleichzeitig abgeschlagen. Zur letzteren

Vorrichtung hat Günther folgende Einrichtung getroffen:

Die Nadeln haben zwei Arbeitshaken a und b (Fig. 7 Taf.

23); am oberen Haken a erfaſst sie das gewöhnliche

Schloſs und hebt und senkt sie bis in die oben genannte Stellung und über dem

unteren Haken b liegt längs des Nadelbettes eine

Schiene c (Fig. 7 und

8), welche durch die seitlichen Winkel d

gerade geführt und durch

über Rollen gehende Schnuren mit Gewichten immer nach oben gezogen wird. An der

Schloſsplatte e sind Arme f mit Keilstücken g derart angeschraubt, daſs

am Ende eines Schlittenhubes ein solcher Arm bis in die Mitte der Maschine reicht

und mit seinem Keilstücke g das Dreieck h der Schiene c und

hierdurch diese selbst und die Nadeln herabdrückt, so daſs letztere ihre Maschen

abschlagen. Wenn die Keilstücke zweiseitig wie g1 geformt sind, so können sie auch über das Dreieck

h hinweg gezogen werden; sie drücken dann auf dem

Rückwege die Schiene f und die Nadeln nochmals

abwärts.

Mindervorrichtung für die Lamb'sche Strickmaschine von F. W. Fabian in

Hamburg (* D.

R. P. Nr. 22829 vom 23. September 1882). Bei Anwendung dieser Vorrichtung

handelt es sich nicht um eine Verminderung der Waarenbreite in dem gewöhnlichen

Sinne, sondern um folgendes: Auf einer Strickmaschine wird flach, glatt oder rechts

und rechts eine Reihe AB (Fig. 11

Taf. 23) über die ganze Breite, die nächste Reihe BC aber nur über ein Stück der Fontur gearbeitet, dann CD = BC, DE

aber wieder etwas länger zum Anschlüsse an die erste Reihe hergestellt und so in der

Bildung verschieden langer Maschenreihen fortgefahren, daſs die entstehende

Waarenfläche die Gestalt eines Kreisausschnittes ABX erhält. Wird derselbe in den Seitenkanten zusammengenäht, so entsteht

ein Kegelmantel, welcher, in Wolle gearbeitet, durch Walken und Formen leicht in die

Gestalt der Fez oder türkischen Kappen gebracht werden kann. Es ist ferner durch

dieses Aneinandersetzen von Reihenstücken möglich, verschiedene andere Formen der

Waaren zu erzielen und damit allerdings in der Hauptsache das zu erreichen, wozu man

in bisheriger Weise die Mindermaschine nöthig hatte. Das Schloſs der Strickmaschine

für diesen Zweck hat die in Fig. 12

dargestellte Form und es werden diejenigen Nadeln o,

welche nicht arbeiten sollen, aus der Reihe o so weit

empor geschoben, daſs sie über die Schloſsexcenter in den Raum l gelangen und, wie o1 in Fig. 13

zeigt, mit ihren Haken und Zungen soweit über den arbeitenden Nadeln o stehen, daſs der Faden unter ihre zurückgeklappten

Zungen kommt, auch wenn der Führer ein Stück über sie hinläuft. Dieses Emporschieben

der richtigen Anzahl Nadeln o1 verrichtet eine Musterkette k mit einzelnen

Stäbchen t, welche durch Hebel h und Schieber v die entsprechenden Nadeln

heben. Dreht man für die nächste Reihe das vorangehende Seitenexcenter e (Fig. 12)

aufwärts in die punktirte Lage, so zieht dasselbe die Nadeln, welche jetzt leer

standen, wieder in die Arbeitslage zurück.

Der Apparat zur Fadenführung an der Lamb'schen Strickmaschine von G. F. Groſser in

Markersdorf bei Burgstädt in Sachsen (* D. R. P. Nr. 22895 vom 13. Oktober 1881) ist ein mit der

Hand zu regulirender Ringelapparat mit vier Fadenführern. Je zwei dieser Führer e, e1 (Fig. 6 Taf.

23) gehen längs einer Schiene d und werden durch die

Nase o eines Riegels r, je

nach der Lage des letzteren, mit zur Seite geschoben. Der Riegel r

ist beweglich auf dem

Schlitten p und wird durch die Feder y gegen die Schiene p1 herabgedrückt. Diese Schiene p1 hat an zwei Stellen

ihrer Länge die zweistufigen Erhöhungen q (Fig.

5), gegen welche die Vorsprünge q1 einer mit einem Handhebel s zu bewegenden Schiene s1 sich anlegen. Man kann also die Schienen p1 in drei verschiedene

Höhenlagen bringen, und da auf denselben die Riegel r

hinlaufen, so können deren Nasen o entweder den oberen

Führer e1 oder den

unteren e mitnehmen oder noch tiefer liegen, so daſs

kein Führer der betreffenden Seite thätig ist.

Einrichtung zur selbstthätigen Verschiebung der

Seitendreiecke am Schlosse der Lamb'schen Strickmaschine von Laue und Timäus in Löbtau-Dresden (* D. R.

P. Nr. 22606 vom 31. Januar 1882). Wenn die Nadeln einer Strickmaschine

beim Abschlagen der alten Maschen durch das nachlaufende Seitendreieck tief

herabgezogen worden sind, so heben sie sich durch die Elasticität der Fäden und den

Waarenabzug doch wieder etwas empor und werden beim nächsten Schlittenhube durch das

vorangehende Seitendreieck nochmals herabgezogen. Zur Vermeidung dieser mehrfachen

Anspannungen der Fäden hebt man bei jedem Schlittenaushube das vorangehende Dreieck

etwas empor und erreicht dies durch folgende selbstthätig wirkende Vorrichtung. Die

beiden Scheiben q (Fig. 15 und

16 Taf. 23) an den Excenterbolzen für die Verstellung der Seitendreiecke

sind durch die Stangen p mit dem Rahmen d verbunden, welcher zwischen Schlittenkante i und Gestellkante g mit

gewisser Reibung eingeklemmt ist. Kehrt nun der Schlitten um, so überwindet er die

zwischen i und den Rollen k entstehende Reibung leicht, während d durch

die Reibung von f auf g

fester am Gestelle haftet und nicht eher mit dem Schlitten fortgeht, bis einer der

Stifte n an d anstöſst.

Dadurch verschieben sich die Platten q gegen d und die Stangen p drehen

die ersteren und die daran hängenden Excenterbolzen derart, daſs immer das

vorangehende Dreieck gehoben und das nachfolgende gesenkt wird.

G. W.

Tafeln