| Titel: | Neuere Apparate für chemische Fabriken. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 311 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate für chemische

Fabriken.

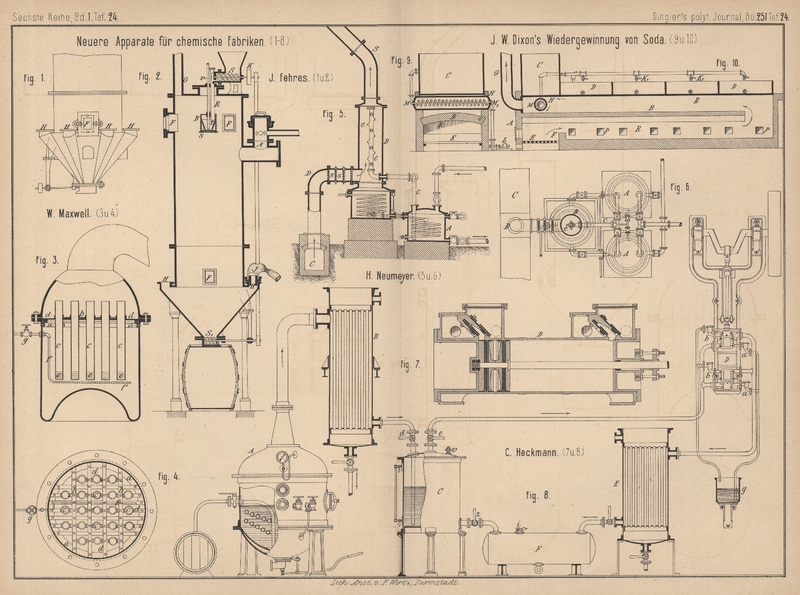

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuere Apparate für chemische Fabriken.

Der Apparat zur ununterbrochenen Herstellung von

Chlorkalk von J. Fehres in Buckau-Magdeburg (* D.

R. P. Kl. 72 Nr. 24702 vom 6. März 1883) besteht, wie aus Fig. 1 und

2 Taf. 24 zu entnehmen, aus einem mit Schaulöchern F versehenen guſseisernen Cylinder von etwa 1m,5 Durchmesser und 10m Höhe, welcher im Inneren mit Mennigfarbe angestrichen ist. In denselben

tritt das Chlorgas durch Rohr A so ein, daſs ein

gleichmäſsiger Strom von Chlorgas erhalten wird.

Das Kalkhydrat wird durch den Zerstäuber B eingeführt,

dessen Trichter t an der Bodenplatte ringsum einen

Schlitz s hat. Durch die Schnecke S und das Rohr R wird dem

Zerstäubungsapparate ununterbrochen das Kalkhydrat zugeführt, während durch das Rohr

r Luft eingeblasen wird, 3 Rohre G führen nach einer Bleikammer, in welcher sich

mitgerissenes Kalkhydrat absetzen kann, und gestatten der eingeblasenen Luft freien

Abzug. Durch 6 Oeffnungen H mit Wasserverschluſs und

Gummischlauch J wird es ermöglicht, mit dem Arme und

der Hand in den Apparat einzugehen. Der erzeugte Chlorkalk wird durch die Schnecke

S1, welche durch

Riemenscheibe K gedreht wird, ununterbrochen in das

darunterstehende Faſs geschafft.

H.

Neumeyer in Nürnberg (* D. R. P. Kl. 75 Nr. 24511 vom 9.

Januar 1883) empfiehlt zur Gewinnung von Ammoniak

aus Gasgemengen, wie sie bei der Herstellung von Leuchtgas, Knochenkohlen,

Ammoniaksoda und aus gröſseren Feuerungsanlagen erhalten werden, den in Fig.

5 und 6 Taf. 24

dargestellten Apparat. Aus den mit Dampfschlange versehenen Aufbewahrungsbehältern

A wird wechselweise durch eine Luftpumpe die heiſse

Schwefelsäure durch das bis auf den Boden des Gefäſses A reichende Rohr c in den mit Blei

gefütterten Condensator B gedrückt, wo dieselbe dann

den aus Hartblei gefertigten, mit schlitzförmiger Oeffnung versehenen Düsen e in feinem, kräftigem Strahle entspritzt. Diese feinen

Strahlen heiſser Säure treffen die Wandungen des Condensators B mit solcher Heftigkeit, daſs ein vollständiges Verstäuben

stattfindet. Die nunmehr etwas Ammoniak enthaltende Säure sammelt sich in dem

unteren Theile des mit Dampfschlangen versehenen Condensators an, flieſst in den

zweiten Aufbewahrungsbehälter A und wird, nachdem der

erste Behälter entleert, der zweite aber gefüllt ist, durch Schlieſsen bezieh.

Oeffnen von Hähnen durch die in der Luftpumpe verdichtete Luft wieder in den

Condensator B gepreſst, dort von Neuem mit den Gasen in

innige Berührung gebracht und dies so lange wiederholt, bis sämmtliche Säure durch

Ammoniak neutralisirt ist, mithin eine concentrirte, heiſse Lösung von

Ammoniumsulfat erhalten ist, welches nach dem Ablassen und Erkalten der Lösung

auskrystallisirt.

Die ammoniakalischen Gase gelangen aus dem Kanäle C

durch das Rohr D in den Condensator B; bei s befinden sich

zwei Schieber aus Drahtnetz, welche abwechselnd in Thätigkeit gesetzt werden, um die

festen Ruſstheile bei Feuergasen u. dgl. zurückzuhalten. Die von Ammoniak befreiten

Gase entweichen durch Rohr S.

Der von W.

Maxwell in Gartsherrie, England (*

D. R. P. Kl. 12 Nr. 23848 vom 17. Februar 1883) zur

Destillation von Theer und ähnlichen Flüssigkeiten

bestimmte Apparat enthält an der Innenwandung einen aus leichtem Winkeleisen

befestigten Ring a, auf welchem das ebenfalls leicht

construirte Rahmen- oder Gitterwerk b ruht; letzteres

trägt die vertikalen Röhren c, die durch Stücke d o. dgl. befestigt sind und in ihren unteren Enden

mehrere Reihen Löcher e enthalten. Eine kleine Röhre

f ist mit einem Absperrventile g versehen, während sie in dem Apparate unter den

Röhren c hinführt und hier siebförmig durchbohrt ist,

um gepreſste Luft einzuführen. Die Röhren c können nach

Entfernung des Helmes sammt ihrem Rahmenwerke leicht herausgehoben werden.

Die zu destillirende Flüssigkeit reicht beim Betriebe um ein Beträchtliches über den

Boden der Röhren c hinauf; die sich entwickelnden

Dämpfe können daher leicht frei werden und schnell durch die Röhren c nach dem Helme entweichen. Bei gewöhnlichen

Destillirapparaten dagegen pflegt der Theer die Wasserdämpfe u. dgl. festzuhalten,

so daſs sie nur mit Mühe seine Masse durchdringen können. Will man die Wirkung noch

erhöhen, so bläst man durch die Röhre f Luft ein und

setzt so die Füllung in Bewegung, wodurch die Scheidung und Entfernung der Dämpfe

noch beschleunigt wird.

Der in Fig. 8 Taf. 24 dargestellte Apparat zur

Destillation höher siedender Flüssigkeiten im luftleeren Baume von C.

Heckmann in Berlin (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 24092 vom 21.

Januar 1883) besteht aus der metallenen Blase A, welche mit

Dampfheizvorrichtung versehen ist, einen abnehmbaren Deckel hat, ferner Glasaugen

besitzt, um von auſsen den Verlauf beobachten zu können; Probenehmer, Thermometer,

Vacuummeter und ein Regulirhahn, um ununterbrochen genau so viel Flüssigkeit, wie

verdampft, in die Blase zu ziehen, vervollständigen die Ausrüstung.

Die durch Dampfheizung aus der Blase entwickelten Dämpfe der Flüssigkeit treten in

den Kühler B, in welchem kaltes Wasser aufsteigt,

während die Dämpfe der Flüssigkeit aus A sich an den

Rohren abkühlen, um in das Gefäſs C zu flieſsen. In

diesem Behälter C sammelt sich die weitaus gröſste

Masse des Destillationsproductes, welches, wenn das Gefäſs C gefüllt ist, in den Abfüllbehälter F

gelassen wird, indem die Hähne d und e geschlossen, z und

Lufthahn v aber geöffnet werden. Das Gefäſs C ist mit einer Luftpumpe D verbunden, welche den Zweck hat, alle vorgenannten Apparattheile

luftleer zu halten. Es ist eine trockene Luftpumpe mit sehr kleinen schädlichen

Räumen, welche überdies noch ausgefüllt werden müssen (vgl. Fig. 7).

Beide Seiten der doppelt wirkenden Pumpe sind mit besonderen kleinen Saug- und

Druckventilen a und b

verbunden, welche mit einem kleinen, mit Glycerin gefüllten Gefäſse g in Verbindung stehen, so daſs bei jedem Hube die

Pumpe etwas Glycerin aufsaugt und zwar etwas mehr als nöthig ist, um bei der

Rückkehr des Kolbens den Ueberschuſs wieder in das Gefäſs zu drücken.

Da die Luftpumpe bei dem niedrigen Drucke, welcher in B

herrscht, kleine Mengen der destillirten Flüssigkeit aufsaugt, so ist hinter die

Luftpumpe ein zweiter Kühler E gestellt worden.

Aehnlich wie bei dem ersten wird durch Wasser, welches auch bei beiden Kühlern

Eiswasser sein kann, ein Rohrsystem kalt erhalten, gegen das die Luftpumpe die

Dämpfe stöſst, welche sich etwa aus C entwickelten.

Diese Dämpfe treten durch die Pumpe aus dem luftleeren in den lufterfüllten kalten

Raum und condensiren und kühlen sich sogleich ab. Aus diesem Kühler E flieſst die kleine Menge Flüssigkeit in den Behälter

F. Bei i hat dieser

Abfüllbehälter ein kleines Ventil, welches sich bei dem geringsten Ueberdrucke

öffnet.

Tafeln