| Titel: | Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 363 |

| Download: | XML |

Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.

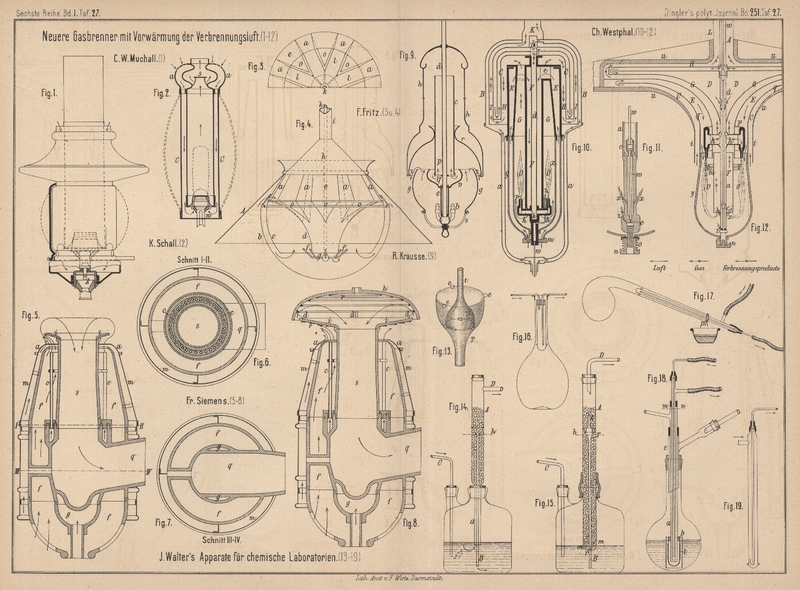

Patentklasse 4 bezieh. 26. Mit Abbildung auf Tafel 27.

Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.

C. W.

Muchall in Wiesbaden (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 19353 vom 4.

August 1881) versieht seine Doppelcylindergaslampe mit einer Heizkammer A, welche nach Fig. 1 Taf.

27 in der Lampe selbst liegt. Dieselbe ist mit einem Regulator versehen und wird

durch die von oben eintretende, zwischen den beiden Cylindern stark erwärmte Luft

umspült und geheizt. Das von unten eintretende Gas, welches sich in dieser Kammer

verhältniſsmäſsig sehr langsam bewegt, findet in Folge dessen Zeit, die Wärme

aufzunehmen, so daſs dasselbe in erhitztem Zustande dem Brenner zuströmt, wodurch

eine vermehrte Leuchtkraft der Flamme erzielt wird (vgl. 1881 242 * 366).

Bei der Doppelcylinderlampe von K. Schall

in Stuttgart (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 19732 vom 26. Februar 1882) ist unter einem

gewöhnlichen Rundbrenner mit Cylinder ein Teller w

(Fig. 2 Taf. 27) angebracht, auf welchem ein weiterer Cylinder C aufsitzt. Diesem zweiten Cylinder kann auch die Form

einer ovalen Glocke gegeben werden, wie dies in der Zeichnung durch punktirte Linien

angedeutet ist, wodurch die Anbringung einer besonderen Glocke überflüssig wird.

Dieser doppelte Cylinder ist oben durch einen von dünnem Blech hergestellten Aufsatz

a gekrönt und der als Fortsetzung des inneren

Cylinders erscheinende innere Hut mit zwei Einschnürungen und einer Ausbauchung

versehen und überdies gerippt, um der daran vorbeiströmenden Luft eine möglichst

groſse Oberfläche zur Aufnahme der Wärme darzubieten. Im Inneren der genannten

Ausbauchung ist eine horizontale Scheibe s angebracht,

welche mittels einiger Drähte befestigt ist und den Zweck hat, den heiſsen Luftstrom

so viel als möglich mit der inneren Oberfläche der Ausbauchung in Berührung zu

bringen. Der äuſsere Metallhut bildet eine Fortsetzung des äuſseren Cylinders und

ist in seiner oberen Hälfte mit zahlreichen kleinen Löchern versehen, durch welche

die Luft auf die glühend heiſse Oberfläche des inneren Hutes durch den erhitzten

Zwischenraum zwischen dem inneren und äuſseren Hute bezieh. dem inneren und äuſseren

Cylinder zur Flamme strömt, um durch den inneren Cylinder wieder zu entweichen.

Die Gassparlampe von F.

Fritz in Berlin (* D. R. R Kl. 26 Nr. 20301 vom 3. Februar 1882) besteht im

Wesentlichen aus dem Lampenschirme A (Fig. 3 und

4 Taf. 27), der halbkugelförmigen, unten geschlossenen Glasglocke b, der unten offenen Glasglocke c, dem Reflectionskegel d, welcher unten bei

g offen ist und die Kammern o enthält. Hierüber liegt der Kegel e mit den

Oeffnungen a zur Erwärmung der Verbrennungsluft. Die

Luft tritt theils zwischen b und c, wie die Pfeile andeuten, direkt von unten mäſsig

erwärmt zur Flamme f, theils von oben in die beiden

Kegel d und e erhitzt bei

a ein, bei g zur

Flamme aus. Die Verbrennungsproducte entweichen durch die dreieckigen Kammern o in den Sammelkegel h und

in das Ventilationsrohr i; dabei erhitzen sich die

Kegel d und e und erwärmen

ihrerseits die von innen der Flamme zuströmende Luft. Die Kammern a sind oben durch den sternartig geschnittenen Deckel

l gegen den Sammelraum h abgedeckt. Das zuströmende Gas wird im Rohre k sowie im Inneren der Lampe im Kegel h und

in d erhitzt, worin zweckmäſsig auch ein Carbonisator

eingeschaltet werden kann.

Friedr.

Siemens in Dresden (* D. R. P. Kl. 4 Zusatz Nr. 22042 vom

5. September 1882) verwendet bei seinen Regenerativgasbrennern statt der früheren Luftzertheilungskammer (vgl.

1881 242 * 367) sogen. Leitflächen oder Curven, so daſs

die Aufsätze aus Porzellan oder anderem feuerfesten Materiale, sowie auch die

Lichtschützer aus Glas wegfallen können, indem die Flamme den nöthigen Halt und die

Führung durch die eigentümliche Form dieser Leitfläche erhält. Die Flamme wird

dadurch viel breiter, aber niedriger, einer Cascade gleich.

Das Brenngas wird, wie aus Fig. 5 bis

7 Taf. 27 ersichtlich, durch das Gasrohr in die Gaskammer g eingeführt, welche nach oben zu in einen Hohlring

ausläuft. Auf der oberen Fläche des Ringes sind die Gasröhrchen c vertikal im Kreise aufgestellt, aus deren oberen

Enden das Gas zur Verbrennung ausströmt und sich mit der Verbrennungsluft mischt.

Anstatt der Röhren kann man unter Umständen, namentlich bei Anwendung von schwerem

Oelgase, auch den Ring g bis zum oberen Ende der Röhren

verlängern und das Gas aus den an der oberen Fläche angebrachten Löchern direkt

entweichen lassen, in welchem Falle die Röhrchen c ganz

in Wegfall kommen.

Die Brennluft tritt, wie die Pfeile anzeigen, unten in den concentrischen Raum f (Regenerator genannt) ein, um letzteren von unten

nach oben durchstreichend oberhalb der Mündungen der Brennröhrchen c zu entweichen. Die so gebildete Flamme wird nun durch

die untere Leitfläche i aus Metall oder Porzellan

wieder nach auſsen getrieben und, dieselbe umschlieſsend, mittels der Saugwirkung

der Esse in einem groſsen Bogen wieder zusammengeführt, abwärts in den Essenhals s gezogen und durch das Seitenrohr q nach der Esse geführt.

Der Brennerkörper wird mit einem äuſseren Mantel m

umgeben, welcher, unten offen und oben ebenfalls mit Leitfläche a versehen, einen äuſseren zweiten concentrischen Luftraum freiläſst. Der

dadurch erzeugte vermehrte Auftrieb erwärmter Luft vergröſsert die regenerative

Wirkung der Oberflächen und wirkt auſserordentlich günstig zur Festigung und

Stetigkeit der Flamme selbst. Ein fernerer Vortheil dieses Mantels besteht darin,

daſs die äuſseren Flächen des Brennerkörpers verhältniſsmäſsig kühl erhalten

bleiben, in Folge dessen sich dieselben besser verzieren lassen und weniger Hitze

ausstrahlen, auch ohne durch die Wärme isolirende Materialien umkleidet zu sein. Die

Leuchtflamme, welche durch die eigenthümliche Form der Leitfläche gestaltet wird,

bedarf bei dieser Anordnung weder des Thonaufsatzes, noch des Lichtschützers aus

Glas.

Die in Fig. 8 Taf. 27 dargestellte Lampenform hat den Zweck, das Licht

vorzugsweise direkt nach unten zu werfen. Die obere Leitfläche i ist wesentlich vergröſsert, so daſs die Flamme nur

unterhalb dieser Fläche zur Entwickelung gelangt. Damit die Verbrennungsproducte

vollkommener am Umfange der groſsen Leitfläche nach dem Essenhalse s abgezogen werden, ist über der Leitfläche noch eine

Sammelhaube h angebracht. Diese besitzt Rippen oder

Vorsprünge d, welche auf der Leitfläche aufsitzen,

wodurch die centrische Stellung beider zu einander gesichert ist. Durch den zwischen

Leitfläche und Sammelhaube gebildeten ringförmigen Schlitz entweichen die

Verbrennungsproducte wie bei dem vorher beschriebenen Apparate nach dem Essenhalse

in das Seitenrohr q und endlich in die Esse.

Die groſse Leitfläche i soll auch gleichzeitig als

Reflector für das erzeugte Licht nach unterwärts dienen und wird daher am besten aus

Porzellan oder anderem reflectirenden und feuerfesten Materiale gemacht. Die

Sammelhaube muſs auch aus feuerfestem, aber Wärme schlecht leitendem Materiale

gemacht werden, damit die durch die Flamme entwickelte Wärme möglichst vollständig

in den Essenhals behufs Anwärmung des Regenerators gelangt. Sowohl Leitfläche, wie

die Sammelhaube müssen unter Umständen auf den mit der Flamme in Berührung kommenden

Flächen mit concentrischen Rippen r versehen werden, um

die direkte Berührung dieser Flächen durch die Flamme möglichst zu beschränken.

Ch.

Westphal in Frankfurt a.

M. (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 21809 vom 9. Mai

1882) will mit seinem Inlensivgasbrenner

eine möglichst groſse Vorwärmung der Gas- und Luftmengen durch die bei ihrer

Verbrennung in einem Leuchtbrenner entstehende Wärme erzielen. Die in Metall

ausgeführten Heizkammern der Luft und des Gases liegen oberhalb der Leuchtflamme und

sind so angeordnet, daſs dieselben möglichst auf ihrer ganzen Oberfläche von den

Verbrennungsproducten berührt werden, welche nebst der zur Verbrennung bestimmten

Luft mittels eines in der Achse des Leuchtbrenners angebrachten Kamines abgeführt

bezieh. angesaugt werden.

Bei der in Fig. 12

Taf. 27 skizzirten Hängelampe gelangt das Gas von oben

durch Rohr A in der Richtung der Pfeile in die

Heizkammern D und von hier durch Rohr d und h in den

Leuchtbrenner P und durch die Zündflamme z zur Entzündung. Der Stellring l ruht auf den Trägern m mit seiner Schneide

über der Mitte des Leuchtbrenners. Das gegen seine Schneide strömende Gas wird

hierdurch getheilt und gelangt derart in eine innigere Berührung mit der

zuströmenden Luft und so zu einer vollkommeneren Verbrennung. Die Luft tritt in der

Richtung der eingezeichneten Pfeile zwischen t und q in die äuſsere Heizkammer C aufwärts, in der inneren Heizkammer E

abwärts um den Brenner P in die Leuchtflamme O. Die Verbrennungsproducte steigen in der Richtung der

eingezeichneten Pfeile in dem aus Porzellan gefertigten Kaminhalse F aufwärts, durch G und

H in den Kamin L und

von hier ins Freie. Die äuſsere Luftheizkammer C sowie

die Kammer H der Verbrennungsproducte sind mit einer

Asbestlage u umgeben, um eine Abkühlung möglichst zu

verhüten. Die untere Asbestplatte u dient gleichzeitig

als Reflector und ist mit Wasserglas bestrichen, um das Ansetzen von Staub u. dgl.

möglichst zu vermeiden und ein Reinigen besser vornehmen zu können.

In das untere Ende a des Rohres d ist der Zünd- und Lockbrenner (vgl. Fig. 11)

eingeschraubt. Das Zündflammenspeiserohr w ist bei e in denselben eingedichtet. Es ist durch das

Gaszuleitungsrohr A, durch d und a geführt und mittels der

Ueberwurfmutter c mit dem im Zünd- und Lockbrenner

befestigten Theile verbunden. Das nach Oeffnen des Haupthahnes aus dem Brenner

strömende Gas tritt gleichzeitig aus den Oeffnungen x

des Lockbrenners und entzündet sich an der Zündflamme z. Der durch diese letztere im Kamin unterhaltene Zug wird hierdurch

gesteigert, das dem Leuchtbrenner entströmende Gas nachgezogen und an z und x entzündet. Die

Temperatur in den Abzugskanälen steigt nun rasch, theilt sich den Wandungen der

Heizkammern und schlieſslich dem Zündflammenspeiserohre mit. Da a aus Eisen, w aber aus

Messing gefertigt ist, dehnt letzteres sich stärker aus und preſst so die

Ueberwurfmutter c auf den Lockbrenner. Der Gaszutritt

zu diesem Brenner wird hierdurch aufgehoben und die Flammen x erlöscht. Hierdurch ist eine Gasvergeudung vermieden. Nach dem Erlöschen

des Leuchtbrenners und Erkalten des ganzen Apparates nimmt das Speiserohr für die

Zündflamme seine ursprüngliche Länge wieder an, hebt die Ueberwurfmutter von ihrem

Sitze und gestattet so dem Gase von neuem den Zutritt zu dem Lockbrenner. Die durch

die Schraube n gehaltene Spiralfeder o (Fig. 11)

trägt einerseits die Glocke y, andererseits gestattet

sie ein Nachgeben derselben bei der im Augenblicke der Entzündung stattfindenden

Explosion des dem Leuchtbrenner entströmenden Gases und verhindert so das

Zerspringen derselben.

Fig.

10 Taf. 27 zeigt einen Brenner, dessen

Gaszuführung von unten erfolgt. Das Gaszuleitungsrohr

theilt sich unterhalb des Brenners in zwei Arme a, welche in die

äuſsere Heizkammer B münden. Von hier gelangt das Gas

in den Vertheilungskörper D, dann in die Kammern C, erst ab-, dann aufwärts steigend, durch das Rohr d wieder abwärts durch die Vertheilungsröhren h in den Leuchtbrenner P.

Die Luft tritt durch die Oeffnungen der Schraube m

zwischen den Cylindern x und y aufwärts in die äuſsere Heizkammer E, von

hier durch e in die innere Heizkammer F abwärts um den Leuchtbrenner P in die Flamme O. Die Verbrennungsproducte

gelangen in der Richtung der Pfeile durch die Kammern G,

H und I in den Kamin K und von hier ins Freie. Die Schrauben m und

n tragen die Cylinder x und y. Das Zündflammenspeiserohr w ist in die Verlängerung des Leuchtbrennerkörpers k von unten eingeschraubt und in dem Cylinder x seitlich weitergeführt.

Der Intensivbrenner von R. Krausse

in Mainz (* D. R.

P. Kl. 26 Nr. 22185 vom 10. Oktober 1882) besitzt über dem durch einen

Kranz von Schnittbrennern gebildeten Brenner b (Fig.

9 Taf. 27) den Hohlkörper v, in welchen der

Cylinder c hineinragt, welch letzterer durch den Halter

q in die geeignete Höhe eingestellt wird. Ein

Schirm r aus Milchglas überdeckt den Obertheil der

Glocke g, jedoch mit Belassung eines Zwischenraumes z; der Schirm wird durch den dreitheiligen Halter h getragen. Die Gaszuführung erfolgt durch das Rohr d, welches auf der Strecke vom Brenner bis zum Körper

v mit einer Porzellanhülse e bekleidet ist.

Bei dieser Anordnung der Schnittbrenner vereinigen sich die Flammen derselben zu

einem Flammenringe, dessen Höhe so eingestellt ist, daſs er den Körper v nicht ganz erreicht. Die von unten durch das Sieb s zutretende Luft tritt zu der Flamme, und zwar

gleichmäſsig von innen und auſsen, beschreibt dann den durch den Pfeil p angedeuteten Weg um v,

um durch den Cylinder c angesaugt und abgeführt zu

werden. Da das Ansaugen erst dann genügend stark stattfindet, wenn der Cylinder c bedeutend erhitzt ist, so dient der Zwischenraum z zwischen r und g dazu, denjenigen Verbrennungsgasen, welche bei Beginn

der Beleuchtung durch den erst allmählich sich erhitzenden Cylinder noch nicht

angesaugt werden, einen Ausweg zu gestatten. Die durch c abziehende Verbrennungsluft wärmt das durch d zutretende Gas vor. Wird die Lampe mit Gaszuführung von unten benutzt,

so fällt die Vorwärmung des Gases weg.

(Schluſs folgt.)

Tafeln