| Titel: | Apparate für chemische Laboratorien; von Dr. Joh. Walter in Basel. |

| Autor: | Joh. Walter |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 367 |

| Download: | XML |

Apparate für chemische Laboratorien; von Dr.

Joh. Walter in Basel.

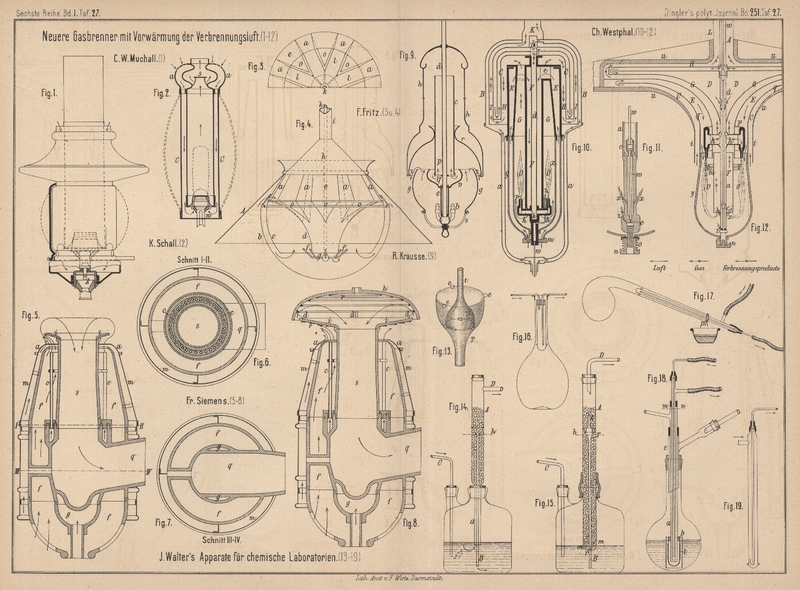

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

J. Walter's Apparate für chemische Laboratorien.

Nachstehend habe ich einige Neuerungen an Apparaten beschrieben, welche sich für

Vorlesungsversuche, gröſsere Laboratorien u. dgl. eignen.

Gastrocknungs- und Waschapparat. Derselbe ist eine

Verbesserung der schon lange zum gleichen Zwecke verwendeten Woulf'schen Flasche mit Perlenröhre; doch ist in die Perlenröhre ein

Rückfluſsrohr für die mitgerissene Flüssigkeit eingefügt, wie aus Fig. 13 und

14 Taf. 27 zu ersehen ist. Bei der Anordnung Fig. 14

geht das weitere Rohr A, welches die Glasstückchen

bezieh. Glasperlen enthält, nach unten in das angeschmolzene engere Rohr a über; innerhalb der beiden ist das Trichterrohr B, welches oben bis zu etwa ⅔ der Perlenfüllung reicht.

Das Gas tritt durch Rohr C ein, streicht durch die

Wasch- bezieh. Trocknungsflüssigkeit der Woulf'schen

Flasche, reiſst dann zwischen a und B Flüssigkeit mit in die Höhe bis in die Perlen. Im

oberen Theile trennt sich das Gas von der Lösung; ersteres geht bei D ab, letztere fällt in das Trichterrohr und durch

dieses auf den Boden der Flasche.

Besser noch ist die in Fig. 13 und

15 Taf. 27 dargestellte Einrichtung; sie erfordert aber weitere Hälse an

den Woulf'schen Flaschen. Das Rohr A reicht bis etwas unter die Flüssigkeit, hat hier 3

bis 4 entsprechend weite Oeffnungen m, welche den

Eintritt des Gases mit der Flüssigkeit gestatten, aber die Glasstückchen nicht

durchfallen lassen. Die Oeffnung r in der Achse von A erlaubt den freien Durchgang der Trichterröhre. Der

Trichter T hat an seinem oberen Rande 3 bis 4

angeschmolzene Glaströpfchen e (Fig. 13),

um ihn achsial in A zu halten; ferner ist

empfehlenswerth, in diesen äuſseren Trichter noch ein kleines Trichterchen t verkehrt einzusetzen, welches unten am Rande auch

drei angeschmolzene Glaströpfchen hat.

Um die Röhret füllen zu können, wird das Trichterrohr (eine Glasröhre von 2 bis 4mm lichter Weite, je nach der Oeffnung von A) ein gutes Stück länger gemacht, als man es später

braucht und dann in ersteres so eingeschoben, daſs der Trichter noch ein Stück über

der oberen Mündung von A ragt, während das untere Ende

schon durch die Oeffnung r vorsteht. In dieser Lage

werden die beiden Röhren gehalten oder auch durch ein Stückchen Kautschukschlauch

befestigt, der Zwischenraum von beiden mit Glasperlen, Glas-, Porzellan- oder

Kokesstückchen bis zur Höhe h angefüllt, hierauf B heruntergezogen, bis der Trichter auf der Füllung

aufsitzt, dann das Trichterchen t eingesetzt und auf

dieses noch vorsichtig eine Schicht Füllmaterial gegeben.

Diese Apparate lassen sich überall da anwenden, wo man es mit einem ziemlich

gleichförmigen Gasstrome zu thun hat, nicht aber für unregelmäſsige

Gasentwickelungen, da das Rohr A im Verhältnisse zum

Gasstrome dem Flüssigkeitsspiegel genähert oder entfernt werden muſs, oder

umgekehrt, wo es angeht, die Geschwindigkeit des Gases nach diesem eingestellt wird.

Die Einrichtung in Fig. 15 ist

übrigens in dieser Beziehung weniger empfindlich als die in Fig. 14 und

das Verstellen leicht möglich, wenn der Hals der Woulf'schen Flasche gegen das Glasrohr mit einem übergezogenen Stücke

Kautschukschlauch abgedichtet ist.

Kühlröhren. In der einfachsten Form besteht ein solcher

Kühler aus einer Proberöhre (Eprouvette) mit doppelt durchbohrtem Kautschukstöpsel,

durch dessen Bohrungen zwei auſsen rechtwinklig gebogene Glasröhrchen gehen, das

eine bis auf den Boden der Röhre, das andere bloſs bis durch den Stöpsel. Das

Kühlwasser leitet man durch das kürzere Rohr ein und das längere aus. Beim ersten

Füllen dreht man das Ganze um, damit die Luft herausgetrieben wird. Diese

Vorrichtung hängt, auf den umgebogenen Glasröhrchen ruhend, wie Fig. 16

Taf. 27 zeigt, in dem Kolbenhalse und dient als kleiner, aber sehr wirksamer

Rückfluſskühler, dessen Hauptvorzug in der leichten Hantirung besteht. Diese

Eigenschaft tritt besonders dann hervor, wenn man von Zeit zu Zeit feste Substanz in

den Kolben zu werfen hat, z.B. beim Oxydiren mit Chromsäure in Eisessiglösung o.

dgl. Noch mehr Vortheil bietet diese Art Kühlung beim Arbeiten mit Substanzen,

welche Kautschuk- und Korkverschlüsse, wie dieselben zum Verbinden mit dem

gewöhnlichen Liebig'schen Kühler nöthig sind,

angreifen, so beim längeren Kochen mit Salpetersäure, um Oxydationen oder Nitration

zu bewirken, beim Arbeiten mit Phosphorpentachlorid u.a. Ich wende in allen solchen

Fällen Rundkolben mit langen Hälsen (bis 1m und

darüber) an und hänge in diese eine entsprechend lange Kühlröhre von der Form Fig.

19 Taf. 27. Damit kann man die genannten, sonst so lästigen Operationen

sauber ausführen, ohne durch die Verunreinigungen von gelösten Kautschuk- und

Korkstöpseln belästigt zu werden. Solche Kolben sind von jeder Glaswaarenfabrik zu

beziehen; man sehe nur darauf, daſs die Hälse nicht zu eng ausfallen, damit man sie

bequem mit einer Bürste reinigen kann. Für Kolben von 2 bis 3l Inhalt ist die geeignetste Halsweite 45 bis

50mm; den Kühlröhren gibt man dem entsprechend

15 bis 25mm äuſseren Durchmesser.

Für die Destillation von Substanzen, welche die zur

Verbindung mit dem gewöhnlichen Kühler nöthigen Materialien, wie Kautschuk und Kork,

leicht zerstören, bediene ich mich dieser Kühlröhren in folgenden Anordnungen: Die

einfachste Form ist jene, welche in Fig. 17

skizzirt wurde; doch ist diese nur für den speciellen Zweck praktisch, wenn die

destülirende Substanz nicht zu leicht flüchtig ist, um sie in offenen Schalen oder

Bechergläsern auffangen zu können. Die Kühlröhre steckt, mittels einer Stativklammer

gehalten, im Retortenhalse; auſserhalb derselben wickelt man um dieselbe einen

dicken Platindraht oder auch eine Glasschlinge p, um

das Abtropfen der condensirten Flüssigkeit an dieser Stelle zu bewirken.

Will man eine Digestion in der Retorte unter Rückfluſs vornehmen, so dreht man das

Ganze einfach nach aufwärts und senkt in entsprechender Weise das Kühlrohr in den

Retortenhals.

Anwendung der Kühlröhren zum Filtriren: Kalte

Flüssigkeiten, selbst wenn sie sehr feine Niederschläge wie schwefelsauren Baryt

enthalten, lassen sich

mit dem Zulkowsky'schen Apparate (vgl. 1877 225 * 162) ganz

ausgezeichnet filtriren, ebenso auch heiſse Lösungen, wenn die Temperatur noch 20

bis 30° unter dem Siedepunkte derselben liegt; will man aber kochend heiſse

Flüssigkeiten filtriren, so versagt dieser Apparat gänzlich, weil die durch die

Filtrirleinwand gesaugte Flüssigkeit sich unter dem verminderten Drucke sofort in

Dampf verwandelt. Würde das Filtrat sogleich nach abwärts in das Auffangegefäſs, wie

bei der gewöhnlichen Filtration mit Trichtern, laufen, so hätte dieses Verdampfen

weniger zu sagen; doch hier, wo die Lösung nach dem Durchdringen des

Filtrirmaterials erst steigen muſs, verhindert dieser Umstand die ganze Filtration.

Man muſs also die ganze Lösung so weit abkühlen lassen, bis das Sieden unter dem

verminderten Drucke nicht mehr stattfindet, was 20 bis 30° ausmacht, welche

Temperaturerniedrigung bei vielen Substanzen die Löslichkeit in sehr unangenehmer

Weise beeinträchtigt. Zur Behebung dieses Uebelstandes setze ich den Filtrirapparat

in der aus Fig. 18

Taf. 27 ersichtlichen Weise zusammen; man hat sofort die gewöhnliche Einrichtung vor

sich, wenn man sich den Apparat bei mn einfach

mit einem Stöpsel abgeschlossen denkt. Ueber den mit einer Lage Leinwand l überzogenen Filtrirapparat b, durch dessen Oeffnung, mit Kork gedichtet, das Steigrohr a geht, ist noch ein etwas weiterer Glasmantel e mit Kautschukschlauch befestigt, in welchem sich der

Niederschlag ansammelt. Ich schiebe nun noch bei mn eine enge Kühlröhre, wie jene in Fig. 19

gezeichnete, ein, welche hinunter bis auf den Boden von b reicht; oben wird dieselbe gegen a mit

einem überzogenen Stück Kautschukschlauch abgedichtet.

Durch die auf diese Weise erzielte Kühlung ist es nun möglich, aus kochender

Flüssigkeit zu filtriren; denn das Filtrat wird sofort beim Eintritte abgekühlt und

kocht daher nicht mehr. Die Abkühlung des Filtrates bewirkt oft aber auch zugleich

eine Ausfällung von gelöster Substanz; ist diese Ausscheidung feinpulverig und hängt

sie an den Glastheilen nicht an, sondern bleibt in der Flüssigkeit suspendirt, so

schadet dies der Brauchbarkeit des Apparates nichts. Unbrauchbar hingegen ist die

ganze Einrichtung, wenn die Substanz die Eigenschaft besitzt, mit ihrer Ausscheidung

die ganzen Röhren zu inkrustiren. Sehr viel hängt hierbei nicht nur von dem

Präparate selbst, sondern besonders von der richtigen Regulirung des Wasserstromes

im Kühlrohre ab.

Bei der Anfertigung der Kühlröhren hat man besonders

darauf zu sehen, daſs die unteren zugeschmolzenen Enden sehr gleichmäſsig

aufgeblasen und langsam gekühlt werden, um sie dauerhaft zu machen und nicht das

Einflieſsen von Wasser in die kochenden Flüssigkeiten befürchten zu müssen.

Zweckmäſsig bringt man an diesem unteren Ende drei oder mehrere kleine Glaströpfchen

an, wie es überall in den bezüglichen Figuren angedeutet ist, um die direkte

Berührung der kalten Glasröhre mit dem heiſsen Kolbenhalse zu verhüten; wo es

angeht, kann man ein

Stückchen Asbestpapier umschlingen und mit Platindraht befestigen.

Tafeln