| Titel: | Ueber Neuerungen an Sicherheitsschlössern. |

| Autor: | A. Lüdicke |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 398 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Sicherheitsschlössern.

(Fortsetzung der Abhandlung Bd. 247 S.

248.)

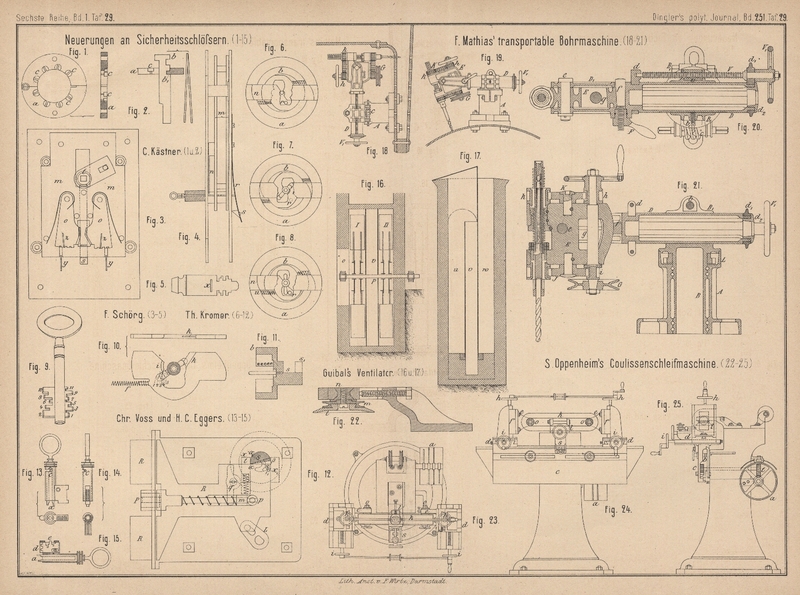

Patentklasse 68. Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Ueber Neuerungen an Sicherheitsschlössern.

Mein letzter Bericht über Sicherheitsschlösser enthielt auch die Beschreibung der von

Müller und Preuſsger in Zittau ausgeführten

Verbesserung des Bramah'schen Schlosses (* D. R. P. Nr. 19547, vgl. 1883

247 * 248), wodurch auf höchst einfache und

sinnreiche Weise das übliche Sperrverfahren unanwendbar gemacht ist. Das

altbewährte, aber durch neuere Schloſsconstructionen überholte Bramahschloſs konnte

dadurch wieder mit in die vorderste Reihe treten. Fast zur selben Zeit hat Carl

Kästner in Leipzig (* D. R. P. Nr. 20417 vom 10. December

1881) eine Veränderung des Bramaheingerichtes angegeben, welche, wenn

dieselbe noch etwas weiter ausgebildet wird, vollkommen genügende Sicherheit gegen

Sperrversuche bietet, obgleich das übliche Aufsperrverfahren nicht ausgeschlossen

ist. Kästner gibt dem sperrenden Ringe des Eingerichtes

gröſsere Dicke (vgl. Fig. 1 Taf.

29). Jede Zuhaltung (Keil, Splint) erhält an entsprechender Stelle einen Einschnitt

b (Fig. 2),

dessen Weite gleich der Dicke des sperrenden Ringes a

ist, unterhalb desselben aber ein oder mehrere Vexireinschnitte b1 von geringerer

Weite. Um die Spalten des sperrenden Ringes, in welchen die Zuhaltungen gleiten,

sind cylindrische Vertiefungen c gebohrt, welche den

Ring nur so dick lassen, als es die Verxireinschnitte erfordern. Diese Vertiefungen

c können entweder auf der Ober- oder Unterseite

oder auf Ober- und Unterseite des Ringes a liegen. Bei

einem Sperr versuche wird jede vorsichtig in das Schloſs geschobene Zuhaltung

zunächst mit einem Vexireinschnitte einspringen, wodurch der die Splinte aufnehmende

Cylinder aber noch nicht frei wird. Eine Drehung desselben und Oeffnen des Schlosses

ist nur dann möglich, wenn die weiten Einschnitte b

aller Zuhaltungen gleichzeitig dem Ringe gegenüberstehen. Hat sich einer der Splinte

in einem Vexireinschnitte gefangen, dann muſs der Cylinder zurückgedreht werden, um

den Splint frei zu bekommen, und das ganze Verfahren müſste, nachdem die Zuhaltung

etwas hineingeschoben ist, wiederholt werden. Dies erscheint fast aussichtslos, da

man nicht weiſs, welche der Zuhaltungen mit einem Vexireinschnitte, welche mit dem

Haupteinschnitte eingesprungen sind; würde man eine der letzteren noch weiter

hineindrücken, so bliebe das Schloſs gesperrt. Man kann die Zuhaltung allerdings mit

einem Haken wieder herausholen und nun zur richtigen Einstellung bringen. Damit ist

der Weg vorgezeichnet, auf welchem ein Oeffnen verhältniſsmäſsig leicht gelingen

kann. Man stöſst zu Anfang alle Zuhaltungen so weit als möglich hinein und bringt

eine nach der anderen durch Herausziehen und unter Beobachtung des gewöhnlichen

Verfahrens in die Todtlage. Genügende Sicherheit besitzt das Kästner'sche Schloſs erst, wenn an jeder Zuhaltung auch oberhalb des

Haupteinschnittes Vexireinschnitte angebracht werden.

Dem Sicherheitsschlosse von Franz Schörg jun. in München (* D. R. P. Nr.

21027 vom 23. December 1881) liegt derselbe Gedanke zu Grunde wie dem Kleinau'schen Schlosse (vgl. 1878 229 * 523. 1879 231 * 310. 1881 241 * 435). Beim Einführen des Stechschlüssels wird der

Riegel frei gemacht und läſst sich nun mit Hilfe des Kreuzgriffes ein Stück hereinziehen, wobei sich

die Zuhaltungen einlegen und das volle Zurückschlieſsen des Riegels geschehen kann.

Führt man einen falschen Schlüssel oder ein Sperrwerkzeug ein, so kann man wohl die

erste Sperrung des Riegels aufheben, aber der Riegel geht nur wenig herein, weil die

Zuhaltungen sofort die Sperrung übernehmen.

Schörg's Schloſs ist in Fig. 3 bis

5 Taf. 29 dargestellt. Beim Eindrücken des Stechschlüssels (Fig.

5) wird die an der Rückseite des Schloſskastens befindliche Feder r zurückgedrängt und der Haken s sperrt den Riegel m nicht mehr; letzterer

läſst sich nun mittels Nuſs t herunterbewegen, wobei

die in dem Hohlräume desselben untergebrachten, in zwei Sätzen angeordneten

Zuhaltungen o sich gegen die entsprechenden Bartstufen

anlegen und sich so einstellen, daſs die Sperrstifte y

ohne Anstand in die Schlitze z der Zuhaltungen

eintreten. Der Riegel kann ganz herein-geschlossen werden. Steht nur eine der

Zuhaltungen falsch, so setzt sich dieselbe auf den Sperrstift. Auf der Vorderwand

des kastenartigen Riegels m ist eine Zunge n angebracht, welche, sobald die Riegelverschiebung

beginnt, durch den Spalt x des Schlüssels tritt. Diese

Zunge hat einmal den Zweck, den Schlüssel zu halten, was sonst durch die Hand

während der Dauer des Schlieſsens besorgt werden müſste; dann soll dieselbe Sperr

versuche erschweren. Hat man die Feder r mit einem

Blechstreifen zurückgedrängt und den Riegel in Bewegung gesetzt, so muſs man den

Streifen herausziehen und dann bleiben für das Einführen weiterer Sperrwerkzeuge zum

Ausheben der Zuhaltungen nur ganz schmale Spalten zur Seite der Zunge n im Schlüsselloche. Ob die Zunge auch gegen Abbrechen

genügend gesichert ist, läſst die Zeichnung nicht erkennen; dies scheint jedoch

unbedingt nothwendig, wenn derselben eine Wirkung zugeschrieben werden soll.

Das Schörg'sche Schloſs ist einfach, gut und sehr

sicher; die Zuhaltungen sind wie üblich mit Vexireinschnitten versehen. Die

Anwendung von Blattfedern zur Bewegung der Zuhaltungen hätte bei einem

Kassenschlosse vermieden werden müssen. Blattfedern brechen erfahrungsgemäſs recht

häufig, wobei das Schloſs in der Regel, wenn die Zuhaltungen wie bei Schörg angeordnet sind, in Unordnung geräth.

Ein höchst interessantes Schloſs hat Th. Kromer in

Freiburg, Baden (* D. R. P. Nr. 3523 vom 1. Februar 1878 und * Nr. 17157 vom 11. Mai

1881) construirt. Das Schloſs ist ein Chubbschloſs eigentümlicher Bauart.

Die Zuhaltungen liegen in einem drehbaren Cylinder b

(Fig. 6 bis 8 Taf. 29)

und sind in zwei Sätzen angeordnet, so daſs die in Fig. 6

ungerade nummerirten Zuhaltungen nach links, die gerade bezeichneten Zuhaltungen

nach rechts ausschlieſsen und durch Eingriff in die Durchbrechungen des

feststehenden Cylinders a sowohl Rechts- als

Linksdrehung des Cylinders b augenblicklich verhindern.

Beim Einführen des mit Doppelbart versehenen Schlüssels (Fig. 9)

drängt das vorn abgeschrägte Rohr alle Zuhaltungen in die Stellung Fig. 8 und

der Cylinder b läſst sich nun, da der Schlüsselbart sich

gegen den im Boden von b festen Stift r anlegt und die gekrümmten Flächen n der Zuhaltungen hinter die abgerundeten Kanten u treten, nach links drehen. Wird der Schlüssel nach

dem Einstecken um ungefähr 60° nach rechts gedreht, so gehen alle Zuhaltungen, durch

die entsprechenden Bartstufen veranlaſst, in die Oeffnungsstellung (Fig. 7) und

das Schloſs läſst sich bei einer weiteren Rechtsdrehung öffnen.

Auf eine sinnreiche Weise ist die Stellung der Zuhaltungen für Oeffnen gesichert.

Jede eine Zuhaltung zurückdrängende, also der Feder f

(Fig. 10) entgegenwirkende Bartstufe lehnt sich gegen einen Punkt i, während die gegenüber stehende Stufe des anderen

Bartes, sobald die richtige Stellung erreicht ist, sich gegen k stützt und damit weitere Schiebung der Zuhaltung

verhindert. Die Spiralfeder f, welche in einer Bohrung

des Cylinders b (Fig. 11)

ruht, hat nicht die Aufgabe, die Zuhaltung in der für das Oeffnen erforderlichen

Stellung zu halten oder mit anderen Worten, die Zuhaltung fest an die betreffende

Bartstufe anzulegen, was z.B. die Blattfedern der gewöhnlichen Chubbzuhaltungen

besorgen müssen; sie dient nur dazu, die Zuhaltung nach dem Abziehen des Schlüssels

wieder in die Verschluſsstellung zu bringen. Dadurch werden Störungen im

Verschluſsmechanismus möglichst vermieden. Der Bruch einer, ja selbst mehrerer

Zuhaltungsfedern setzt das Kromer'sche Schloſs noch

nicht auſser Betrieb, während der Bruch einer Zuhaltungsfeder des gewöhnlichen

Chubbschlosses das Oeffnen in der Regel unter Ueberwindung groſser Schwierigkeiten

vor sich gehen läſst, weil die betreffende federlose Zuhaltung von ihren

Nachbarzuhaltungen mitgenommen wird und nur durch Zufall in die richtige Stellung

eintritt.

Damit bei dem Kromer'schen Schlosse niemals eine

Bartstufe zwei benachbarte Zuhaltungen in Bewegung setzen kann, sind die

zurückdrängenden Stufen von zwei tiefen Einschnitten umgeben. In Folge dessen treten

die Punkte k (Fig. 10),

welche die Endlage bestimmen, in die Einschnitte des Bartes ein und sind die

Zuhaltungen, damit ein Aufsetzen auf eine der benachbarten erhöhten Stellen des

Bartes unmöglich wird, bei k auf halbe Dicke

abgenommen.

Die Nachbildung des Kromer'schen Schlüssels soll

schwierig sein, weil es nicht allein auf genaue Einhaltung der Höhe, sondern auch

der Form, der Abrundung jeder einzelnen Bartstufe ankommt, wie dies aus Fig.

10 ersichtlich ist, in welcher die Punkte 1

bis 5 die Angriffstellen der Bartstufen in der Stellung

für Oeffnen bezeichnen. Diese Punkte sind willkürlich vertheilt, liegen zumeist

nicht im gröſsten Halbmesser der betreffenden Stufe, was bei dem gewöhnlichen

Chubbschlüssel der Fall ist. Bei letzterem kommt es in der That nur darauf an, der

Stufe die richtige Höhe zu geben, die Abrundung ist ganz gleichgültig. Viel Gewicht

ist übrigens auf diesen „Vorzug“ des Kromer'schen Schlüssels nicht zu legen.

Das Schloſs wird mit und ohne Drehgriff ausgeführt. Im letzteren Falle besorgt der

Schlüssel auch die Verschiebung der Riegel, während im ersteren Falle durch den

Schlüssel nur die Zuhaltungen eingestellt werden, Aus- und Einschlieſsen der Riegel

jedoch mit dem Drehgriffe geschieht. Die Verbindung des Sicherungstheiles mit dem

eigentlichen Schlosse für ein mit Drehgriff versehenes Schloſs zeigt Fig. 12

Taf. 29. R bezeichnet den Hauptriegel, der im Stulpen

und durch den Stollen m geführt wird, und P ist die als Tagesverschluſs dienende schieſsende

Falle, die bei p einen Angriff trägt, auf welchen der

am Riegelschafte sitzende Wechsel q wirkt. Im

Riegelschafte befindet sich der durch eine Feder unterstützte Bolzen t und hindert, da er sich augenblicklich gegen den

Theil s lehnt, die Zurückschiebung des Riegels, s und die Nase s1 sitzen am Cylinder b

(Fig. 6 bis 8 und 11).

Um das Schloſs zu öffnen, hat man folgendermaſsen zu verfahren: Man führt den

Schlüssel ein und dreht ihn um ungefähr 130° nach rechts herum. Dabei gehen zunächst

die Zuhaltungen aus der Stellung Fig. 6 in

die Stellung Fig. 7,

worauf der Cylinder b eine Drehung um etwa 70° ausführt

und die schiefe Ebene αβ an s in die Lage α1β1 übergeht. Jetzt schlieſst man mit Hilfe des

Drehgriffes und der Nuſs L den Hauptriegel zurück,

wobei der Sperrbolzen t die schiefe Ebene a1β1 hinaufgleitet und in

der Stellung x1 wieder

ausspringt. Gleichzeitig stöſst der kurze Arm des Wechsels q gegen die Nase s1 und die Falle wird ebenfalls zurückgezogen. Nach dem Oeffnen der Thür

zieht man den Schlüssel ab. Dabei geht die schiefe Ebene an s aus der Stellung a1β1 wieder nach aβ

zurück, die Falle schieſst vor und verschlieſst den Schrank, sobald man die Thür

zudrückt. Jetzt kann die Falle nur mit dem Schlüssel zurückgezogen werden. Diese

Einrichtung des Kromer'schen Schlosses verdient volle

Anerkennung und Beachtung. Gewöhnlich besitzen die Geldschränke ein besonderes wenig

sicheres Schloſs für die Tagesfalle, während bei Kromer

die Falle durch den Sicherungsmechanismus des Hauptschlosses gesperrt wird.

Beim Verschlieſsen des Schrankes ist der Schlüssel gar nicht erforderlich; man drückt

die Thür zu, wobei die Falle einspringt und schlieſst mit Hilfe des Drehgriffes den

Hauptriegel vor, wobei der Sperrbolzen t über die

schiefe Ebene βa gleitet und in die Stellung x einspringt, vorausgesetzt, daſs der Riegel weit genug vorbewegt wurde. Bleibt derselbe

etwas hinter seiner äuſsersten Stellung zurück, so springt der Sperrbolzen nicht aus

und der Hauptriegel läſst sich mit dem Drehgriffe völlig hereinschlieſsen. Ich habe

mich durch Versuche überzeugt, daſs ein Zurückbleiben um etwa 0mm,8 genügt, um diesen Zustand herbeizuführen. Man

wird mir einwerfen: 1) es läſst sich leicht feststellen, ob der Hauptriegel gesperrt

ist (der Versuch, den Drehgriff zurückzudrehen, muſs darüber sofort Gewiſsheit

schaffen), und 2) sollte der Riegel wirklich nicht ausgeschlossen haben, so sperrt

immer noch die Falle. Bezüglich des ersten Punktes habe ich zu erwiedern: Jedes

Kassenschrankschloſs muſs so construirt sein, daſs der Besitzer des Schlüssels ohne weiteres die Ueberzeugung hat, das Schloſs ist

verschlossen, wenn er bei dem Schlieſsen alle vorgeschriebenen Griffe ausführt.

Besitzt das Schloſs beispielsweise Bramaheingerichte und werden die Riegel nicht

durch Drehgriff, sondern vom Schlüssel bewegt, so verschafft das Abziehen des

Schlüssels unmittelbar die Gewiſsheit sicheren Verschlusses. Der Schlüssel läſst

sich nicht abziehen, wenn der Cylinder nicht jene Stellung einnimmt, in welcher die

Zuhaltungen sperren. Auch bei dem vorhin erwähnten Kleinau'schen Schlosse, ferner bei dem Ade'schen Schlosse (1881 241 * 440), dem oben

beschriebenen Schlosse von Schörg und dem Kromer'schen Schlosse ohne Drehgriff gewinnt man ohne

weiteres die Ueberzeugung sicheren Verschlusses. Hinter diesen steht das Kromer'sche Schloſs mit Drehgriff in diesem Punkte

zurück; ich nehme keinen Anstand, dies als einen schweren Mangel zu bezeichnen, dem

aber leicht abzuhelfen ist. – Die Unterstützung des Sperrbolzen durch eine Feder

wäre besser vermieden worden. Wird die Feder lahm oder bricht dieselbe, so tritt

keine Sicherung der Riegel mehr ein.

Der Sicherheitsgrad des Kromer'schen Schlosses ist

theoretisch ein sehr groſser. Das gewöhnliche Sperrverfahren – man sucht den

Cylinder b zu drehen und bringt die jeweilig der

Drehung den gröſsten Widerstand entgegensetzende Zuhaltung in die Todtlage – ist

allerdings nicht ausgeschlossen und scheint trotz guter Ausführung des Schlosses

nicht aussichtslos, da Vexireinschnitte fehlen. Hervorgehoben sei noch, daſs zum

Oeffnen und Verschlieſsen des Kromer'schen Schlosses

nur eine Hand erforderlich ist; manche der neueren Sicherheitsschlösser bedingen den

gleichzeitigen Gebrauch beider Hände. Dies ist etwas unbequem.

Endlich sei noch das Sicherheitsschloſs von Chr. Voſs in

Neumünster und H. C. Eggers in Hamburg (* D. R. P. Nr.

20317 vom 8. Januar 1882) erwähnt. Dieses Schloſs hat Aehnlichkeit mit

den Schlössern von Ade bezieh. Schaufler (1881 241 * 441 bezieh. 1883 247 * 251), erscheint mir aber für eine allgemeine

Einführung zu umständlich. Ich will mich darauf beschränken, den Schlüssel, das

Verfahren und die Vorgänge bei dem Aufschlieſsen darzulegen. Der Schlüssel (Fig.

13 und 15 Taf. 29)

besteht aus einem gebohrten Kern, welcher dem den Bart tragenden Rohre zur Führung

dient. Das Bartrohr ist durch Stift c mit dem Kerne

verbunden und läſst sich fast ½ mal herum drehen. Der Bart ist als Tasche

ausgeführt; darin liegen z.B. 2 Lamellen, welche, wie Fig. 15

zeigt, bei d und e

verzahnt sind und sich um eine kleine Strecke parallel zum Rohre verschieben lassen,

wobei die durch eine zwischengelegte Feder hervorgerufene Reibung zu überwinden ist.

Vor dem Schlieſsen ist der Kern im Rohre so weit links herum zu drehen, daſs der

Stift e gegen das Ende des Schlitzes stöſst. Beim

Einstecken drückt der Bart eine Feder nieder, welche die drehbar angebrachte

Schlüsselführung sperrte. Jetzt wird Schlüsselkern, Bart und Führungsrohr um 90° nach links

gedreht, wodurch der Schlüssel eine Stellung erhält, die ein weiteres Hineindrücken

zuläſst. Das tiefere Einsenken hat folgende Wirkung: 1) wird eine Feder, welche

bisher die Bewegung der Zuhaltungen hinderte, ausgelöst; 2) stellen sich die in der

Barttasche befindlichen verzahnten Lamellen richtig ein dadurch, daſs die Zähne bei

d sich in die Zähne zweier auf dem Schloſsgrunde

befestigten Lamellen einlegen; 3) drücken die ungleich langen Enden a des Schlüsselkernes zwei nach Art der Zuhaltungen des

Bramaheingerichtes in der Haupt- und Verschluſsriegelnuſs angebrachte Stifte oder

Splinte nieder, welche bis dahin die Drehung der Nuſs hinderten. Dreht man jetzt den

Schlüssel nach rechts, wobei der Bart stehen bleibt, so

hebt der an der mitgehenden Nuſs sitzende Flügel zunächst den Verschluſsriegel auf,

wobei sich die Zuhaltungen in die Bartstufen bei e

einlegen und dem bei weiterer Rechtsdrehung des Schlüssels erfolgenden Zurückziehen

des Hauptriegels kein Hinderniſs mehr entgegensetzen. Der Verschluſsriegel ist wie

bei dem Schlosse von Ade bezieh. Schaufler angelegt und trägt die Zuhaltungsplatten,

welche mit einiger Reibung in einer Kammer verschiebbar sind. Jede Zuhaltung bleibt

stehen, sobald sie an die entsprechende Stufe der Bartlamellen anstöſst. – Beim

Verschlieſsen des Schlosses wiederholen sich die beschriebenen Vorgänge in

umgekehrter Folge. Man dreht zunächst den Schlüssel nach links, wobei erst der

Hauptriegel und dann der Verschluſsriegel ihre Stellung einnehmen und mit letzterem

die Zuhaltungen zurücktreten. Dann drückt eine Feder den Schlüssel etwas heraus,

worauf derselbe nach einer Linksdrehung um etwa 270° aus dem Schlosse gezogen werden

kann. Ist das Schloſs offen, dann läſst sich der Schlüssel nicht abziehen.

Der ganze umständliche Mechanismus scheint hauptsächlich angebracht zu sein, um das

Bewegen der Riegel mit einer Hand bei Anwendung der Reibungszuhaltungen zu

ermöglichen. Sollte das nicht auf einfachere Weise zu erreichen sein? Der

gleichzeitige Gebrauch beider Hände bei dem Schlieſsen ist allerdings nicht bequem;

aber wie oft wird denn der Kassenschrank täglich geöffnet; sehlieſslich wird auch

das anfänglich Unbequeme zur Gewohnheit.

A.

Lüdicke.

Tafeln