| Titel: | Elektrisch registrirender Fluthmesser von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 404 |

| Download: | XML |

Elektrisch registrirender Fluthmesser von

Siemens und Halske in

Berlin.

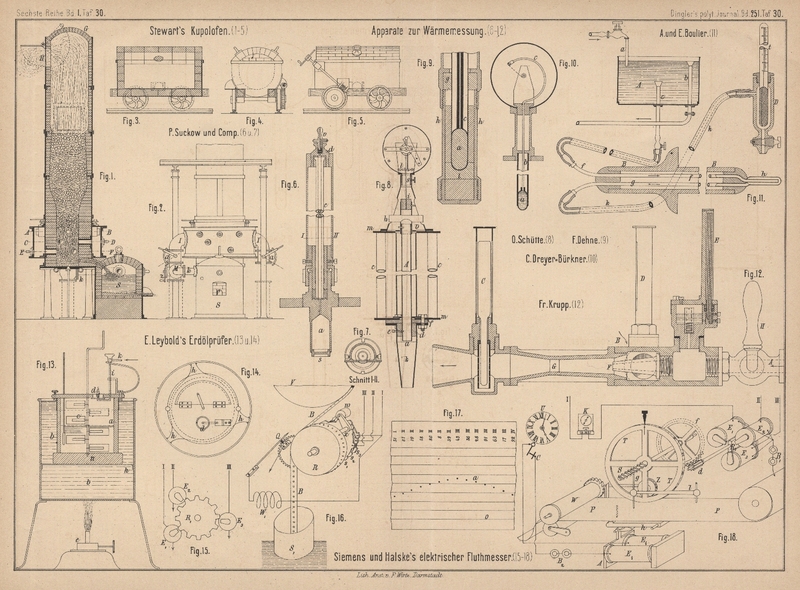

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Siemens und Halske's elektrisch registrirender

Fluthmesser.

Im Anschlüsse an ihre neueren Wasserstandszeiger (vgl. 1881 240 * 114. 1882 244 * 293) haben Siemens und Halske in Berlin einen elektrisch

registrirenden Fluthmesser construirt, welcher fortlaufend und in bestimmten

Zeiträumen die jedesmaligen Höhenlagen des Meeresspiegels aufzeichnen, sowie auch die Zeit

notiren soll, wann dieselben eingetreten sind.Das Hydrographische Amt der Kaiserlich Deutschen Marine wünschte einen

Fluthmesser, welcher 1) den Wasserspiegel nicht in der Nähe des Ufers

aufnimmt, wo derselbe durch Brandung, Strömung, Wasserläufe u. dgl. störend

beeinfluſst ist, sondern unter Umständen in groſser Entfernung von der

Küste, wo das Meer eine beträchtlichere Tiefe hat, weshalb der

Contactapparat bei dem Schwimmer ohne jede Nachhilfe lange Zeit muſs wirken

können, weil er bei andauerndem hohem Seegange unzugänglich ist; 2) den

Meeresspiegel alle 10 Minuten auf 1cm

genau aufzeichnet und zwar bei einer Höhendifferenz von 8m zwischen dem höchsten und niedrigsten

vorkommenden Wasserstande, also mit einer Genauigkeit von 0,12 Proc. welche

schon für Meſsinstrumente sehr viel einfacherer Art hoch ist. Bis jetzt sind

zwei solche Fluthmesser aufgestellt: einer seit Jahresfrist an dem Kieler

Hafen, einer bei der Insel Wangeroog in der Nordsee; beide haben sich vom

ersten Tage ihrer Aufstellung an gut bewährt, weshalb noch andere

aufgestellt werden sollen.Registrirende Pegel oder Mareographen, wie man

dieselben auch nennt, waren vorher an den deutschen Küsten schon in

Anwendung; dieselben sind aber dicht an dem Ufer, an Hafeneinfahrten u. dgl.

angebracht und registriren nicht elektrisch. Es ist auch von Seiten der

Admiralität versucht worden, Mareographen anzulegen, welche nach dem

Prinzipe der communicirenden Röhren wirken, indem ein am Lande gegrabener

Brunnen durch eine unterirdisch bezieh. unterseeisch geführte Rohrleitung

mit einem vom Ufer abliegenden Punkte des Meeres verbunden und an dem

Brunnen ein direkt wirkender Registrirapparat aufgestellt wurde. Diese

kostspieligen Anlagen haben sich aber in so fern nicht bewährt, als die

Rohrleitungen durch Versandung verstopft wurden. Bei dem in der

Elektrotechnischen Zeitschrift, 1883 S. 495 und im

Wochenblatte für Architekten und Ingenieure, 1883

S. 286 beschriebenen Fluthmesser setzt ein Schwimmer, welcher die Auf- und

Abbewegungen des zu messenden Wasserspiegels mitmacht, mittels eines Kupferbandes

einen Contactmechanismus in Bewegung, welcher in drei periodisch wiederkehrenden

VerschiedenheitenEine Reihenfolge von nur zwei Elementen ergibt umgekehrt in ihrer

periodischen Aufeinanderfolge wieder dasselbe und kann also auch mechanisch

nicht zur Umkehr einer Bewegung verwendet werden. elektrische

Ströme in drei Leitungen sendet oder dieselben stromlos macht. Die Reihenfolge, in

welcher diese Verschiedenheiten auftreten, kehrt sich jedesmal um, sobald der

Wasserspiegel bezieh. der Schwimmer seine Bewegungsrichtung ändert. In dem am

anderen Ende der Leitung aufgestellten Zeigerapparate wird durch elektromagnetische

Einwirkung unter dem Einflüsse der von dem Schwimmerapparate kommenden Ströme eine

drehende Bewegung hervorgerufen, deren Betrag der Bewegungsgröſse des Schwimmers

proportional ist und welche sich jedesmal umkehrt, sobald die Reihenfolge der

Verschiedenheiten in der Stromsendung sich umkehrt, d.h. also, wenn gleichzeitig die

Bewegung des Wasserspiegels seine Richtung ändert.

Da in dem vorliegenden Falle die Aufstellung einer Batterie bei dem unzugänglichen

Schwimmerapparate unthunlich war, so wurden mindestens 2 Leitungen erforderlich, da

man aber KabelBei Benutzung einer oberirdischen Leitung können die Apparate mit geringer

Umänderung, und zwar unter Zuhilfenahme einer Stromunterbrechung als drittes

Element, auch nur für zwei Leitungen eingerichtet werden. sehr

ungern mit 2 Leitungen herstellt, weil diese nur ungeschickt in einem runden Kabel zu betten sind, so

wurde der Apparat gleich auf die Benutzung von 3 Leitungen eingerichtet. Die

erforderlichen drei Verschiedenheiten in der Stromsendung bestehen einfach in Angabe

eines elektrischen Stromes der Reihe nach in Leitung I, II, III, I, II u.s.w., und

umgekehrt.

Der Schwimmerapparat, in Fig. 16

Taf. 30 schematisch dargestellt, jedoch ohne die ihn bedeckende hutförmige

Umkleidung, ist auf einem guſseisernen Standrohre S1 angebracht, worin er sich auf und ab bewegt.

Dieses Standrohr ist an seinem unteren Ende durch ein englöcheriges Sieb so

verschlossen, daſs das Wasser nur langsam in dasselbe eindringen oder daraus

zurücktreten kann. Deshalb beeinflussen zwar Niveauänderungen, welche durch die Ebbe

und Fluth in längeren Zeiträumen eintreten, den Stand des Wasserspiegels im Inneren

des Rohres, die rascher auf einander folgenden Wellenbewegungen der Meeresoberfläche

aber bleiben ohne merklichen Einfluſs auf denselben.

Der Schwimmer hängt nicht, wie sonst bei Wasserstandszeigern, an einer Kette, weil

die Abnutzung in den Gelenken und auch der Einfluſs des beträchtlichen und bei

verschiedener Höhenlage des Schwimmers verschiedenartig wirkenden Gewichtes einer

Kette Ungenauigkeiten mit sich bringen würde; er ist vielmehr an einem dünnen

Kupferbande B aufgehängt, welches in seiner Mitte

seiner ganzen Länge nach eine Reihe von gleich weit abstehenden Löchern hat. Das

Band läuft über eine Stiftenwalze R, in deren

vorstehende Stifte die Löcher des Bandes B eingreifen,

um einen genau gebundenen Gang zu sichern. Das Band legt sich nur um einen Theil des

Walzenumfanges und wickelt sich dann auf einer oberhalb der Walze angebrachten,

ziemlich groſsen Trommel V auf, an welcher es mit

seinem einen Ende befestigt ist. Die zum Aufwickeln des Bandes nöthige Drehung wird

der Trommel V durch eine in einem besonderen Gehäuse

untergebrachte Spiralfeder ertheilt, welche durch die abwärtsgehende Bewegung des

Schwimmers gespannt wird und bei der Aufwärtsbewegung des Schwimmers in Folge ihrer

Spannung das Kupferband aufrollt. Die dabei auftretende geringe Verschiedenheit in

der Kraftäuſserung der Feder wird zugleich dazu benutzt, um die Einwirkung des

Gewichtes des Kupferbandes, soweit dieses frei hängt, derart auszugleichen, daſs der

Schwimmer in allen seinen Höhenlagen gleich tief in das Wasser eintaucht.

Mit der Stiften walze R dreht sich die auf die Achse x aufgesteckte Contactwalze w, welche über die drei gezahnten Scheiben s1 bis s3, mit federndem Drucke gegen dieselben anliegend,

hinwegrollt. Jede dieser Scheiben trägt an ihrem Umfange hervortretende Zähne,

welche durch doppelt so breite Lücken von einander getrennt sind. Die drei Scheiben

sind neben einander concentrisch mit der Verlängerung der Achse der Walze R fest am Gestelle isolirt gegen dieses und gegen

einander angebracht. Jedem Zahne einer Scheibe stehen Lücken der beiden anderen

Scheiben gegenüber. Die in Folge der Bewegung des Schwimmers über den Umfang der Scheiben

hinwegrollende Walze w tritt deshalb in sich

wiederholender Reihenfolge mit jeder der 3 Scheiben nach einander in leitende

Verbindung, so zwar, daſs sich diese Reihenfolge jedesmal umkehrt, wenn die

Bewegungsrichtung des Schwimmers wechselt. Die Walze steht mit dem Körper des

Apparates und durch diesen mit der Erde oder der äuſseren Umhüllung des Kabels in

leitender Verbindung. Die drei gezahnten Scheiben sind, wie in Fig. 16

angedeutet ist, an die Leitungen I, II bezieh. III gelegt. Da das andere (Land-)

Ende der 3 Leitungen schlieſslich an den einen Pol einer gemeinsamen Batterie gelegt

wird, deren anderer Pol zur Erde abgeleitet ist, so ist es klar, daſs bei den

Bewegungen des Schwimmers in den 3 Leitungen die vorerwähnte periodische Folge

elektrischer Ströme auftritt.

In die 3 Leitungen ist nun, wie Fig. 15

andeutet, im Registrirapparate je ein Elektromagnet E1 bis E3 eingeschaltet. Diese Elektromagnete sind um ein

gezahntes Eisenrad R1

gruppirt und haben rechtwinklig nach dem Rade zu abgebogene Polenden. (Es sind in

der Abbildung nur die vorderen Pole sichtbar, die anderen nach hinten liegenden Pole

bilden mit einem zweiten Rade, welches mit dem vorderen durch eine dicke Eisenachse

verbunden ist, eine congruente Figur.) Die Theilung, in welcher die

Elektromagnetpole das Rad umstehen, ist zwischen je zwei Elektromagneten um je ⅓

kleiner (oder gröſser) als ein Vielfaches der Zahntheilung des Rades; es steht also

immer nur ein Elektromagnetpol E1 einem Zahne genau gegenüber. In Folge

elektromagnetischer Anziehung tritt dies jedesmal bei dem Elektromagnete ein, durch

dessen Umwindung der durch die betreffende Leitung an dem Schwimmerapparate gerade

zur Erde abgeführte Strom läuft. Folgt ein Strom in einer anderen Leitung, so zieht

der betreffende Elektromagnet den ihm zunächst liegenden Zahn an und stellt ihn

seinem Pole genau gegenüber. In Folge dieser Anziehung, welche die Pole auf die

Radzähne ausüben, muſs eine schrittweise Drehung des Rades R1 eintreten, wenn die 3 Leitungen der

Reihe nach von elektrischen Strömen durchflössen werden, und diese Drehung ändert

jedesmal ihre Richtung, sobald in einem beliebigen Augenblicke die Reihenfolge der

Ströme in den Leitungen sich umkehrt. Bei der in Fig. 15

gezeichneten Stellung der Magnetpole zu dem Zahnrade dreht sich letzteres jedesmal

in dem entgegengesetzten Sinne, wie die Stromfolge in den Elektromagneten

auftritt.

In der den Registrirapparat mit den Nebenapparaten, welche die in einem geschützten

Räume auf dem Lande untergebrachte gesammte Stationseinrichtung ausmachen,

schematisch veranschaulichenden Fig. 18

Taf. 30 sieht man rechts oben die 3 Elektromagnete E1 bis E3. Das Zahnrad R1 hat hier nur zwei Zähne, mit anderen Worten, es

ist ein flacher eiserner Stab geworden, an dessen beiden Enden je 3

Elektromagnetpole einwirken. Dieser Eisenstab R1 macht jedesmal Umdrehung, wenn der elektrische

Strom eine der Leitungen wechselt. Die Drehung des Stabes R1 wird durch das Getriebe d und das Zahnrad f auf das Typenrad T und die Schnecke S

derart übertragen, daſs diese bei jedem neuen Stromeintritte, d.h. also für jedes

Centimeter, um den sich der Schwimmer hebt oder senkt, 0,01 Umdrehung machen. Ein an

dem Rade T angebrachter Zeiger würde also durch einen

Umgang 1m Schwimmerbewegung anzeigen.

Bei Aufzeichnung dieser Schwimmerbewegungen auf einem Papierbande war die für

ähnliche Vorgänge gebräuchliche Methode, nach welcher im vorliegenden Falle die Zeit

als Abscisse und die jedesmalige Meereshöhe als Ordinate erscheinen würde,

ausgeschlossen. Denn um in einer 8m entsprechenden

Länge noch 800 Unterschiede ersehen zu können, müſste der Papierstreifen etwa 0m,5 breit sein; auch ist Papier nicht geeignet, um

darauf Längen auf etwa 0,001 genau zu fixiren. Man hätte unter Anwendung eines

elektrisch bewegten Zähl- und entsprechenden Druckwerkes die Meereshöhen in einer

Zahlenreihe drucken können. Im Vergleiche mit einer Curve hätte aber eine solche

Zahlenreihe eine geringe Uebersichtlichkeit; sie gibt kein sofort erkenntliches Bild

von den Meeresbewegungen und um z.B. nur den Zeitpunkt des Minimums und Maximums der

Ebbe und Fluth zu finden, müſste man erst sämmtliche Zahlen durchlesen. Deshalb

wurden beide Methoden vereinigt angewendet in einer Weise, welche zugleich die

einfachste mechanische Durchführung gestattet. Dabei erscheint, wie das in Fig.

17 Taf. 30 in 0,6 Originalgröſse abgebildete Stück des Papierstreifens

zeigt, zunächst die Bewegung des Meeres in einer punktirten Curve. Je 5mm Ordinatenlänge entsprechen 1m Höhenunterschied des Meeresspiegels. Die Curve

gibt also ein anschauliches Bild von der Meeresbewegung, von dem Verlaufe der Ebbe

und Fluth, der Lage der Maxima und Minima. Man kann auch an derselben die ganzen

Meter der Höhenunterschiede abgreifen, aber nicht mehr die Centimeter; dagegen

finden sich die Unterabtheilungen in Centimeter am oberen Ende der betreffenden

Ordinate in Zahlen abgedruckt. Ueber dieser Zahlenreihe befindet sich die Tageszeit

aufgetragen; alle 10 Minuten, also im Ganzen 6 mal, erscheint die verflossene volle

Stunde in römischer Zahl. An dem unteren Ende der Ordinate wird die Nullinie o, als welche die dem tiefst möglichen Wasserstande

entsprechende Linie genommen ist, selbstthätig mit aufgedruckt. Beispielsweise zeigt

der Punkt a und die in gleicher Ordinate stehenden

Zahlen an, daſs am betreffenden Tage um 3 Uhr 20 Minuten die Meereshöhe 4m,28 betragen hat; denn der Punkt a ist zwischen vier- und fünfmal 5mm von der Nullinie o

entfernt; oben steht die Zahl 28 und darüber zum dritten Mal die Zahl III.

Auf dem Umfange des bereits erwähnten Typenrades T sind

die Typen der Zahlen bis 99 ausgestochen; auf dem dahinter liegenden Zeitrade Z die erwähnten römischen Zeitziffern. Durch die

Schnecke S wird der vertikale Stift g proportional mit der Meeresbewegung geradlinig hin- und hergeschoben.

Seine geradlinige Führung erhält er durch den Hebel l,

dessen Kreisbewegung durch ein kleines (in der Skizze Fig. 18

weggelassenes) Gegengelenk in eine genau geradlinige verwandelt wird. Der tiefste

Punkt des Zeitrades Z, des Typenrades T, die untere Spitze des Stiftes g und eines ferneren feststehenden Stiftes, welcher die

Nulllinie zu markiren hat, stehen in einer geraden Linie. Dicht unter diesen Spitzen

liegt der Papierstreifen P und wird senkrecht zu

denselben in seiner Längenrichtung bewegt; er ist mit einem abfärbenden zweiten

dünnen Papierstreifen belegt und wird alle 10 Minuten durch den Hebel h seiner ganzen Breite nach gegen die genannten Theile

geworfen, so daſs dabei die betreffenden Marken und Zahlen abgedruckt werden. Beim

Abwärtsgehen des Hebels h wird die Walze W ein wenig gedreht und durch diese der Papier streifen

entsprechend fortgezogen. Von der Walze W aus wird das

Stundenrad Z alle Stunden um eine Zahl weiter gedreht.

Das Empordrücken des Hebels h bewirkt alle 10 Minuten

der im lokalen Stromkreise mit besonderer (Leclanché-) Batterie B2 liegende

Elektromagnet E4 beim

Anziehen seines Ankers A. Der Schluſs dieses

Stromkreises erfolgt in gleichen Zeiträumen an dem von einer genau gehenden Uhr U aus getriebenen Contacte C. Dieser Contact soll mit starkem Drucke hergestellt und doch das Gehwerk

der Uhr nicht durch denselben beeinfluſst werden; deshalb wurde eine gute

Regulatoruhr mit Schlagwerk durch Wegnahme verschiedener Theile und Anbringung

einiger Auslösestifte dahin verändert, daſs es alle 10 Minuten für einen Schlag

auslöst. An Stelle des Schlages wird aber der Contact bei C hergestellt und man hat also für denselben eine beträchtliche

Arbeitskraft zur Verfügung. Die Funkenbildung an demselben ist auſserdem durch einen

kleinen Condensator abgeschwächt.

Ein Fehler in einer Anzeige bezieh. bei der ersten Einstellung würde sich durch alle

folgenden Anzeigen fortschleppen. Deshalb wurde noch eine Anordnung getroffen, durch

welche man sich die absolute Gewiſsheit verschaffen kann, daſs der Apparat richtig

registrirt. Ein am Schwimmerapparate angebrachter Mechanismus läſst bei Q (Fig. 16)

jedesmal einen Contact eintreten in dem Augenblicke, in welchem der Meeresspiegel um

3m gestiegen bezieh. gefallen ist. Durch

diesen Contact wird eine der beiden in diesem Zeitpunkte nicht für die sonstige

Stromgebung gebrauchte Leitung, beispielsweise die Leitung I, an die Erde gelegt,

aber nicht direkt, sondern durch einen am Schwimmerapparat angebrachten hohen

Widerstand. Der dabei in der Leitung I auſsergewöhnlich

auftretende elektrische Strom ist durch den Widerstand W1 so sehr geschwächt, daſs er das normale

Spiel des Apparates nicht im Geringsten beeinträchtigt; er macht sich aber an einem

auf der Landstation in die Leitung I durch Ausziehen

eines Stöpsels einschaltbaren, für gewöhnlich aber ausgeschalteten Galvanoskope K (Fig. 18)

bemerkbar, wenn der Controlwächter zur Zeit seines Eintretens diesen Stöpsel

herauszieht. Der

Augenblick, in welchem der Registrirapparat seinerseits die Marke für das dritte

Meter in dem Höhenunterschiede des Wassers zum Drucke eingestellt hat, ist durch das

Einspielen einer Marke an einem Zeiger (bezieh. dem gleichzeitigen Einspielen zweier

solcher Marken an Typenrad und Schnecke) erkennbar. Um den richtigen Gang des

Apparates zu prüfen, hat also der Wächter von Zeit zu Zeit den Augenblick

abzuwarten, in welchem das Einspielen der Marken eintritt, was bei normalem Seegange

täglich wenigstens 2 mal geschieht. Er zieht in diesem Zeitpunkte den Stöpsel am

Galvanoskope K heraus und prüft, ob die

Galvanoskopnadel ausschlägt. Ist dies der Fall, so arbeiten Zeiger und

Schwimmerapparat übereinstimmend. Der Werth des ganzen Apparates wird durch diese

Controleinrichtung auſserordentlich erhöht, indem eine anderweitige Vergleichung des

Meeresspiegels mit den Angaben des Apparates sehr schwer und unsicher auszuführen

wäre und nur durch dieselbe die durch den Apparat erzielten Papierstreifen als

unbezweifelbare Dokumente erscheinen.

Von den beiden ausgeführten Anlagen in Kiel und auf der Insel

Wangeroog bietet die letztere besonderes Interesse. Die Standröhre mit dem

Schwimmerapparate ist auf einem Pfahlroste und gehalten durch ein pyramidales

Eisengerüst in 1km,5 Entfernung von dem Ufer

aufgestellt. Wegen der in der Nordsee so auſserordentlich heftig auftretenden

Sturmfluthen hat eine Verstärkung dieses Baues sich als nothwendig erwiesen.

Das Kabel, welches den Schwimmerapparat und Registrirapparat

verbindet, ist ein Siemens und Halske'sches Bleikabel.

Die 3 Leitungen sind mit getränkter Jute umsponnen und mit einer Bleiumhüllung

umgeben, welche das Eindringen von Seewasser vollständig abhält. Starke

Eisenumspinnungen, in mehrere Hanflagen gebettet, dienen zum mechanischen Schütze

des Bleirohres. Es ist dies das erste Bleikabel, welches im Meere liegt und noch

dazu unter den bekanntlich sehr erschwerenden Umständen eines Küstenkabels. Die

schwierige Legung des Kabels ist an einem Tage und obendrein vor dem Eintreten eines

drohenden Sturmes ohne Unfall bewerkstelligt worden.

Tafeln