| Titel: | Kupolofen von Alex. Stewart in Bradford. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 411 |

| Download: | XML |

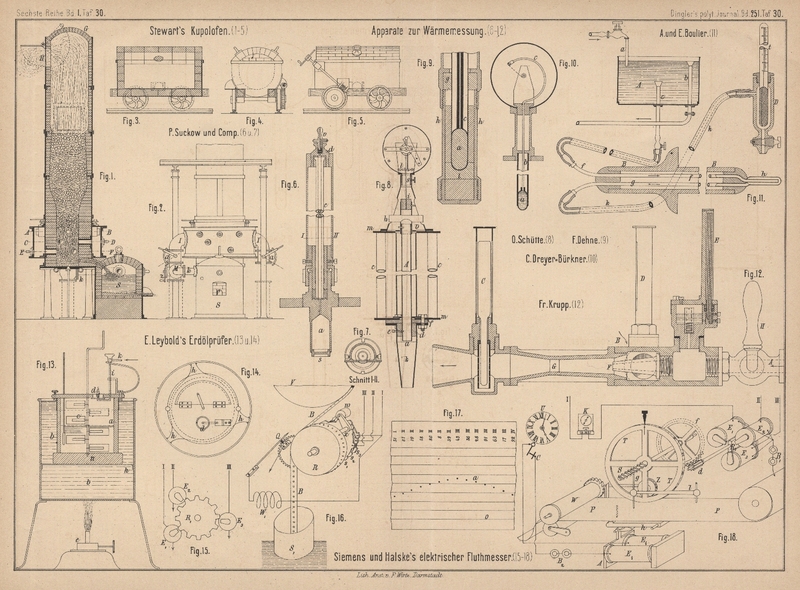

Kupolofen von Alex. Stewart in Bradford.

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Stewart's Kupolofen.

Der in Fig. 1 bis 5 Taf. 30

skizzirte Stewart'sche Kupolofen, welchem im Engineering, 1884 Bd. 37 * S. 56 bezieh. Iron, 1884 Bd. 23 * S. 156 nachgerühmt wird, daſs er

mit einem sehr geringen Aufwände an Brennmaterial die Eiseneinsätze in kurzer Zeit

niederschmelze, daſs seine Gichtgase nur nicht

brennbare Kohlensäure, kein Kohlenoxyd enthalten, was auf eine vollkommene

Verbrennung der Kokes schlieſsen läſst, daſs er im Uebrigen nicht theurer ist als

andere Kupolöfen, besitzt einige Eigenthümlichkeiten, welche ihn einer Besprechung

werth erscheinen lassen.

Der untere Theil des Ofens ist von einem Windkasten umgeben, in welchem 3 Reihen

Düsen AB, CD und EF über einander angeordnet sind. Während die einzelnen Düsen der beiden

unteren Reihen keine besonderen Absperrvorrichtungen besitzen, sind die oberen 3

Düsen auſserhalb des Ofenmantels mit einfachen Abschluſshähnen versehen, deren

Kücken kleine Kettenräder tragen und durch eine Kette ohne Ende mit einander in

Verbindung stehen, so daſs durch Drehung eines Kückens alle übrigen geschlossen oder

geöffnet werden können. Die Menge des durch die unteren Düsenreihen geblasenen

Windes kann nur durch Verstellen der Windleitungsklappen a geregelt werden. Dem Windkasten wird der Gebläsewind durch die Leitungen

I zugeführt. An einer derselben schlieſst sich eine

Leitung k an, welche zu dem Sammelbehälter S führt. Mittels einer eigenen Düse (Ejector valve) M kann nun die im Behälter S befindliche überschüssige Hitze abgesaugt und in den

Windkasten geführt, oder Gebläsewind über oder unter das im Behälter S stehende Metallbad geblasen werden. Nähere Angaben

über dieses eigenthümliche Ventil, welches nach der Figur 2 bei

z stellbar zu sein scheint, sind in der Quelle

nicht enthalten.

Die obere Oeffnung des Ofens ist durch ein Gewölbe G

verschlossen; statt dessen ist eine seitliche Oeffnung H für die Gichtgase vorgesehen; dieselbe wird durch eine Klappe

geschlossen, deren Gewicht, wie es scheint, während des Betriebes durch

Gegengewichte theil weise ausgeglichen wird. Die Sohle des Ofens ist entweder fest

oder zum Herunterklappen. Der Sammelbehälter S kann

ebenfalls fest mit dem Ofen verbunden oder auswechselbar angeordnet sein. In

letzterem Falle besteht der Behälter, wie aus Fig. 3 bis

5 zu ersehen, aus einem eisernen Mantel mit feuerfester Ausmauerung und

Gewölbedecke. Derselbe ruht auf einem Wagengestelle, welches mittels eines

Schneckengetriebes von Form zu Form gefahren werden kann.

In Bezug auf die Gröſsenverhältnisse und das Fassungsvermögen des Ofens muſs auf Engineering verwiesen werden; die Fig. 1 und

2 sind in angenähert 1/70 n. G. ausgeführt. Ob die genannten

Eigenthümlichkeiten des Ofens als Verbesserungen anzusehen sind, erscheint mehr als

zweifelhaft; sie sind sehr willkürlich und die Vortheile des Ofens wohl nur in der

persönlichen Ansicht des Erfinders begründet. Uebrigens hat die bekannte

Maschinenfabrik von Gebrüder Thwaites in Bradford

dessen Bau und Vertrieb übernommen.

Tafeln