| Titel: | Ueber neuere Wärmemessung. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 412 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Wärmemessung.

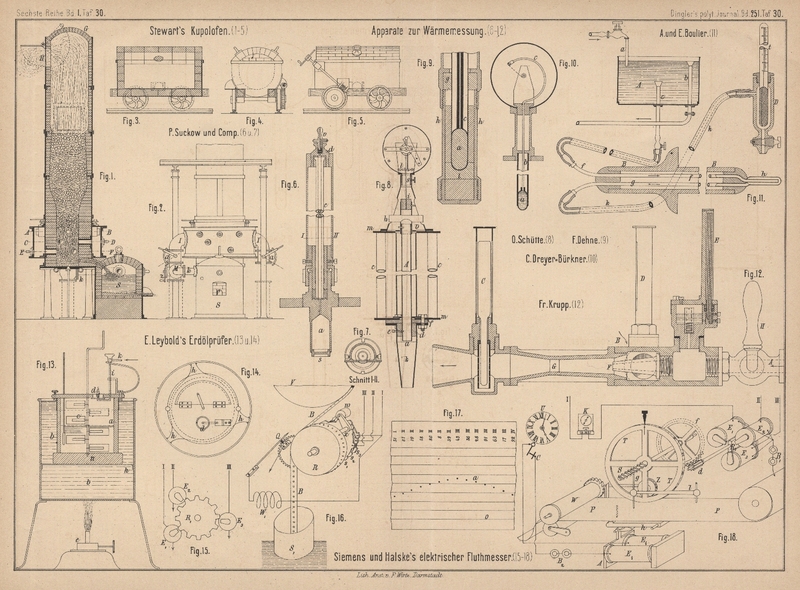

Patentklasse 42. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Ueber neuere Wärmemessung.

Bei dem Quecksilberthermometer von P. Suckow

und Comp. in Breslau (* D. R. P. Nr. 22250 vom 10. August

1882) läſst sich das schmiedeiserne Gefäſs a (Fig. 6 und

7 Taf. 30) nach Entfernung der Verschluſsschraube s sowohl von unten, als auch von oben nach Oeffnen des Ventiles d mit Quecksilber füllen. Der Hohlraum des Gefäſses a, sowie der Glasröhre c

ist derart gewählt, daſs bei der Maximalerwärmung, welche gemessen werden soll, das

Quecksilber die gewünschte Skalenlänge ausfüllt. Das Ventil v hat eine Längs- und Querbohrung; die Längsbohrung geht nicht durch,

sondern etwa 2 bis 3mm von der Verschluſsfläche

entfernt, woselbst die Querbohrung angebracht ist. Soll über der Quecksilbersäule

ein luftleerer Raum geschaffen werden, so ist die Luft durch Absaugen leicht zu

entfernen und kann während des Saugens das Ventil mit Leichtigkeit abgeschlossen

werden. Dieser Apparat soll hauptsächlich als Dampfwärmemesser bezieh. als Manometer

dienen.

Bei dem Fabrikthermometer von F. Dehne

in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 23845 vom 31. Januar 1883) ist, wie aus Fig. 9 Taf.

30 zu ersehen, der zwischen den Gummipfropfen g und l der eisernen Hülse h und

der mit dem Quecksilbergefäſse a zusammengeschmolzenen

Glasröhre c befindliche Raum zu etwa ⅔ seines Inhaltes

mit Quecksilber gefüllt. Kugel a und Röhre c sollen hier mit einem galvanischen Eisenüberzuge

versehen werden, damit das Thermometer von guten Wärmeleitern umgeben ist. Das Capillarthermometer von Dreyer-Bürkner in Quedlinburg (* D. R. P. Nr. 23633 vom 22.

November 1882) besteht, wie Fig. 10

Taf. 30 zeigt, aus dem Metallbehälter a und der damit

durch ein möglichst enges Rohr b verbundenen

Capillarfeder c. Dadurch soll erreicht werden, daſs die

Temperaturanzeige nur von der Ausdehnung des Quecksilbers im Behälter a abhängt.

Zum leichteren Ablesen des Thermometer Standes umgibt

M.

Rest in Augsburg (D. R. P. Nr. 24435 vom 11. April

1883) das Thermometer mit einer geschlossenen Glasröhre, welche mit

Aether oder Spiritus gefüllt wird.

P.

Schoop in Biebrich (D. R. P. Nr. 20345 vom 4. Februar

1882) empfiehlt ein Luftthermometer zur

Messung von hohen und niedrigen Temperaturen, bestehend aus einem Gefäſse, welches

ein trockenes Gas (Luft, Stickstoff o. dgl.) enthält und durch eine Capillare, deren

Hohlraum höchstens 0,1 Procent des Volumens des Gefäſses enthält, mit einer Bourdon'schen, mit Glycerin oder Oel gefüllten Röhre in

Verbindung steht und bei welchem die Temperaturanzeige dadurch vermittelt wird, daſs

der der jeweiligen Temperatur entsprechende Druck im Gefäſse durch die Capillare

weiter gelangt und mittels des Glycerins eine Gestaltsveränderung der Röhre bewirkt.

(Vgl. Codazza 1873 210 *

255.)

Bei dem Pyrometer von O. Schütte in

Noveant bei Metz (* D. R. P. Nr.

24781 vom 25. März 1883) ist das unten offene, 9mm weite und etwa 340mm lange Metallrohr A (Fig. 8 Taf.

30) auf etwa 30mm in den Kegel k eingeschoben und mit diesem und dem Verschluſsringe

d durch die Schraube e

fest verbunden. Die bei a einströmende heiſse Luft,

welche durch das

Querrohr h am oberen Ende des Rohres nach zwei Seiten

wieder abgeleitet wird, bewirkt nun in Folge der Endbefestigung des Rohres eine

Ausdehnung desselben in der Richtung des Zeigerwerkes, welche durch den in den

Endstopfen i eingesteckten Stift s direkt auf einen Daumenhebel l und von diesem durch Kette und Spiralfeder auf den Zeiger übertragen

wird. Der Apparathalter c besteht aus vier Metallröhren

von gleichem Querschnitte des Rohres A, welche oben und

unten durch eine quadratische Scheibe m mit einander

verbunden sind. Auf der oberen Scheibe ist der Aufsatz v aufgeschraubt, welcher zur Aufnahme des Zeigerwerkes dient. Um eine

Fortpflanzung der Wärme vom Aufstecker k auf den

Apparathalter c zu verhindern, ist zwischen beiden eine

Isolirschicht f von genügender Stärke angeordnet.

Bei dem Hobson'schen Apparate

zur Bestimmung der Temperatur des heiſsen Gebläsewindes (vgl. 1876 222 * 46) wird weder auf die Temperatur des kalten, noch

auf den Druck des heiſsen Windes Rücksicht genommen, so daſs keine zuverlässigen

Messungen damit ausführbar sind. Fr. Krupp in Essen (* D. R. P. Kl. 42

Nr. 24624 vom 7. April 1883) will diese Fehler durch die in Fig.

12 Taf. 30 dargestellten Abänderungen vermeiden.

Der heilte Gebläsewind tritt bei A in den Apparat und

wird mittels des Hahnes H und des Quecksilbermanometers

E (oder eines Manometers beliebiger anderer Art) so

regulirt, daſs der Druck des eintretenden heiſsen Windes stets constant erhalten

wird. Die Temperatur der bei B angesaugten kalten Luft

wird durch das Thermometer D angegeben, während die

Temperatur der entstehenden Mischung der heiſsen und kalten Luft an dem Thermometer

C abzulesen ist. Die Differenz der an C abgelesenen Temperatur des Luftgemisches gegen

diejenige der angesaugten kalten Luft, welche bei D

abgelesen wird, ergibt nun durch Multiplication mit einem constanten Coefficienten,

welcher von dem Gröſsenverhältnisse und der Stellung der beiden Düsen F und G abhängig ist und

zweckmäſsig an jedem Apparate durch Versuche ermittelt wird, um wie viel die

Temperatur des heiſsen Windes höher ist als diejenige der angesaugten kalten Luft.

Unter Anwendung einer verschiebbaren Skale am Thermometer C, welche auf Grund des ermittelten Coefficienten hergestellt ist und

deren Nullpunkt auf denjenigen Temperaturgrad eingestellt wird, welchen das

Thermometer D anzeigt, kann diese Temperaturdifferenz

direkt abgelesen werden.

Der Apparat kann auch umgekehrt in der Weise gebraucht werden, daſs bei A kalte Luft eingeblasen und dadurch bei B heiſse Luft angesaugt wird; hierbei ist das

Thermometer D in den bei A

eintretenden Kaltluftstrom einzuschalten.

Bei dem Pyrometer von A. Boulier

und E.

Boulier in Paris (* D. R. P. Nr. 25280 vom 1. April

1883) wird ein Wasserbehälter A (Fig.

11 Taf. 30) durch Rohr a und Ueberlauf b gleichmäſsig mit Wasser gefüllt erhalten. Das

Abfluſsrohr c ist durch einen Schlauch mit dem Rohre

f verbunden, so daſs das Wasser durch den

Metallbehälter h, das Rohr g und den Schlauch k zu dem Behälter D flieſst. Zum Einstellen des Thermometers t wird das Wasser im Behälter A auf 0° abgekühlt. Ist so der Nullpunkt festgestellt, so wird der von

einer Schutzhülle B umgebene Theil des Apparates auf

100° erwärmt und hiernach das Thermometer getheilt.

Die verschiedenen Röhren und Leitungen, sowie die Kammer des Indicators D sind entsprechend mit Wärme schlecht leitendem

Materiale umhüllt, um ein Ausstrahlen der Wärme zu verhüten. Selbstredend tritt eine

andere Skaleneintheilung ein, sobald die Strömung des Wassers eine veränderte wird,

d.h. wenn sich die Höhe des Wasserstandes über dem Ausflusse c ändert. Um ein selbstthätiges Verzeichnen der erreichten Hitzegrade zu

erzielen, wird hinter der Quecksilbersäule eine Walze angebracht, welche mit stark

lichtempfindlichem Jodsilberpapiere bespannt ist und sich mittels eines Uhrwerkes

innerhalb 24 Stunden einmal um ihre Achse dreht. Diese Walze steht aufrecht und ist

mit einem für Licht undurchlässigen Mantel umgeben, welcher direkt hinter der

Quecksilbersäule mit einem Schlitze durch seine ganze Länge hindurch versehen ist.

Die Lichtstrahlen fallen nun, durch die Quecksilbersäule gehemmt oder nicht gehemmt,

durch den Schlitz auf den lichtempfindlichen Cylinder und verzeichnen auf diesem

eine Curve, welche dem wechselnden Thermometerstande entspricht.

Ch. Lauth lobt diesen Apparat in den Annales industrielles, 1883 Bd. 2 S. 314. – Daſs auf

diese Weise einigermaſsen genaue Resultate erzielt werden, muſs Referent bestreiten.

Uebrigens ist dieses Pyrometer gegen das von K. Möller

(1880 236 * 309. 1882 246 *

374) wohl kaum als neu zu bezeichnen.

F.

Tafeln