| Titel: | P. Schneider's rotirender Dampferzeuger. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 436 |

| Download: | XML |

P. Schneider's rotirender Dampferzeuger.

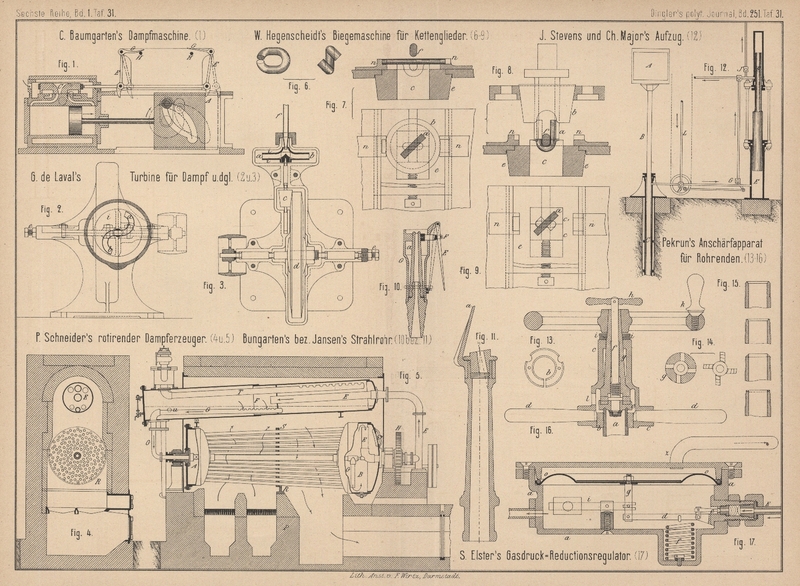

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

P. Schneider's rotirender Dampferzeuger.

P.

Schneider in Hirschberg, Schlesien (*

D. R. P. Kl. 13 Nr. 25307 vom 5. Mai 1883) hat wieder

einmal den Versuch gemacht, einen rotirenden

Dampferzeuger zu construiren (H. Brown 1866 179 * 1. Mitchell 1874 212 349).

Die ganze Anlage, welche in Fig. 4 und

5 Taf. 31 veranschaulicht ist, besteht nach Art der neueren

Wasserröhrenkessel aus einem zwischen zwei Endkammern A

und B eingeschalteten Wasserröhrenbündel und einem

Oberkessel F. Die Kammern A und B mit den Röhren erhalten durch

Zahnrädergetriebe H eine langsame Drehung, während der

festgelegte Oberkessel durch Rohre E und ff, welche

durch die hohlen Achsen hindurchgehen, mit den Kammern so verbunden ist, daſs ein

Wasserumlauf durch das ganze System hindurch hervorgerufen wird. Das Röhrenbündel

ist kegelförmig angeordnet, so daſs immer die unteren Röhren nach A, die oberen nach B hin

ansteigen. Das Wasser wird also von dem unteren Theile der Kammer B aus nach A, dann oben

nach B zurückströmen, darauf, mit dem entwickelten

Dampfe gemischt, durch das Rohr E in den Oberkessel

hinaufsteigen, den Dampf hier abgeben und endlich durch das Rohr G nach der Kammer B

zurückkehren. In jeder einzelnen Röhre findet demnach während einer Umdrehung ein

zweimaliger Wechsel in der Strömung statt. Das Speisewasser wird bei u in den Oberkessel eingeführt; hier werden sich also auch die

Niederschläge ablagern. Gleich wie das Dampfrohr T zur

Verhinderung des Mitreiſsens von Wasser nur auf der Oberseite mit Löchern versehen

ist, hat auch das Rücklaufrohr G zur Verhinderung des

Mitreiſsens der festen Niederschläge nur auf der Oberseite Oeffnungen.

Der Rost ist quer zu den Röhren angeordnet. Ein oben halbkreisförmig ausgeschnittenes

Guſsstück R, welches in die Seitenwände eingelassen ist

und auf der Quermauer P aufruht, und eine mit Chamotte

bekleidete mitrotirende Eisenscheibe S, durch welche

die Röhren hindurchgehen, trennen den Feuerraum in zwei Theile, so daſs die Heizgase

den durch Pfeile angezeichneten Weg nehmen müssen, auf welchem sie auch den

Oberkessel und die Endkammern bespülen.

Der Vortheil, welcher mit der Drehung des Kessels erreicht werden soll, liegt nun

zunächst darin, daſs hier nicht wie bei feststehenden Röhrenkesseln einzelne Röhren

an einzelnen Stellen der Stichflamme oder doch einer sehr angreifenden Einwirkung

der Heizgase ausgesetzt sind und deshalb häufig ausgewechselt werden müssen. Hier

werden alle Röhren und jede am ganzen Umfange ungefähr gleichmäſsig angestrengt

werden. Dieselben können daher auch noch etwas dünnwandiger als gewöhnlich genommen

werden und werden doch durchschnittlich dauerhafter sein, als sonst. Als

wesentlichster Vortheil wird ferner hervorgehoben, daſs eine günstigere Wärmeabgabe

an die Röhren stattfinde, indem die zwischen den Röhren sich hindurchwindenden

Heizgase in Folge der Drehung fortwährend zertheilt und gut durch einander gemengt

würden, während sie bei allen feststehenden Wasser- oder Heizröhrendampfkesseln

immer mehr oder weniger dicke Bänder bildeten, welche nur an ihrem Umfange Wärme

abgeben, im Inneren jedoch heiſs blieben. Damit wird allerdings die bei

Wasserröhrenkesseln wegen der schnellen Abkühlung immer sehr mangelhafte Verbrennung

kaum verbessert werden. Der Hauptübelstand liegt natürlich in den Stopfbüchsen,

welche dauernd dicht zu halten sehr unbequem und schwierig sein wird.

Tafeln