| Titel: | Ueber „positive“ Schützenwechsel bei Webstühlen. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 443 |

| Download: | XML |

Ueber „positive“ Schützenwechsel bei

Webstühlen.

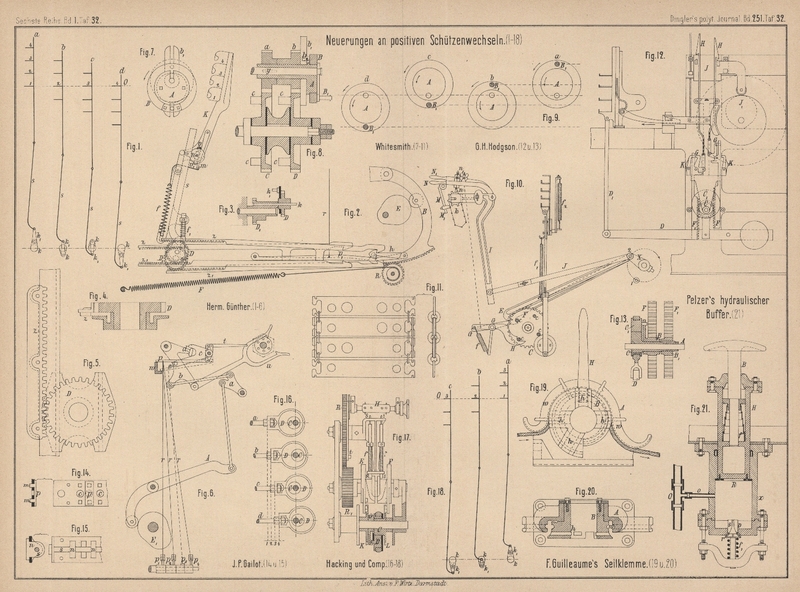

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Ueber „positive“ Schützenwechsel.

Das Versetzen der Schützenkastenreihen, wenn beim Weben der Schuſs in Farbe oder

Qualität abwechseln soll, geschieht in den mechanischen Webstühlen bei den

bisherigen AnordnungenVgl. A. H. Berger *, Großenhainer Webstuhlfabrik *, Sächsische

Webstuhlfabrik *, Bartel und Dietrich

* 1881 240 356. Sächsische Maschinenfabrik 1879 234 *

24. Schott und Ufer 1878 229 * 328. durch Curvenscheiben, welche jedesmal um

einen entsprechend verschiedenen Winkel gedreht werden. Auf den Curvenscheiben ruhen

direkt oder durch Hebel übersetzt die Tragstangen der Kastenreihen, so daſs letztere

bei Vorwärtsdrehung der Scheiben gehoben werden, während sie bei deren

Rückwärtsdrehung durch ihr Eigengewicht sich senken. Die Bewegung der Kastenreihen

erfolgt also bloſs nach einer Richtung, beim Heben, vom Mechanismus oder positiv;

nach der anderen Richtung, beim Senken, ist dieselbe vom Gewichte, dem leichten

Gleiten in den Führungen u. dgl. abhängig. Die Geschwindigkeit des Webstuhles kann

demnach nur so weit gesteigert werden, daſs die Kastenreihen während der

Rückwärtsdrehung der Curvenscheiben und vor Beginn der darauffolgenden

Vorwärtsdrehung genügend Zeit finden, ihre ganze Hubhöhe zu durchfallen, und ist

folglich dadurch auch die Leistung des Webstuhles begrenzt. Ein anderer Nachtheil

ist, daſs beim Fallen der Kastenreihe die Rolle der Tragstange auf der Curvenscheibe

aufschlagen kann, wodurch die Kastenreihe Erschütterungen erhält und dann beim

Abschieſsen der Schütze in ihrem sicheren Laufe beeinträchtigt wird.

Würden die Kastenreihen auch beim Senken durch den Mechanismus geführt, wäre also

auch die Abwärtsbewegung positiv, so könnte die Geschwindigkeit des Webstuhles

keinen Einfluſs mehr auf die Richtigkeit der Schützenwechselung ausüben, da dieselbe

vollkommen im Einklänge mit der ersteren erfolgt, und der stete feste Anschluſs der

Kastenreihen an den Mechanismus würde die vollkommene Ruhe und Gleichmäſsigkeit der

Bewegung derselben sichern.

Zur Lösung der Aufgabe der vollkommen positiven Bewegung der Schützenkastenreihen

liegen vier neue Constructionen vor, welche alle denselben Mechanismus benutzen,

doch in der Ausführung und der Hervorrufung der Bewegungen sich unterscheiden; sie

sind alle für eine Schützenkastenreihe mit 4 Kästen bestimmt, also mit 4 Abstufungen

der Bewegung versehen, doch ist eine Anwendung des Systemes auch für eine

Kastenreihe mit 3 Kästen möglich. Die Abstufung der Bewegung oder die wechselnde

Höhe der Kastenreihe wird erreicht durch die nach verschiedener Richtung erfolgende

halbe Umdrehung zweier Kurbeln, von denen die erste lose auf einem festen Zapfen und

an dem Zapfen derselben die zweite Kurbel sitzt, welche auf ihrem Zapfen die an der Tragstange der

Kastenreihe angreifende Gelenkstange trägt. Bei 4 Kästen hat die zweite Kurbel die

doppelte Länge der ersten.

Diese Anordnung zeigt Fig. 1 Taf.

32. Es ist k die erste um eine feste Achse drehbare

Kurbel, k1 die zweite

mit der Kastenreihe durch die Stange s verbundene

Kurbel und a, b, c bezieh. d die vier Stellungen des Mechanismus, damit entsprechend die Kästen 1 bis

4 in die Ebene der Schützenbahn O gelangen.

Bei dem positiven Schützenwechsel von Herm. Günther in

Chemnitz (ein Theil des verschiedene Neuerungen an Webstühlen umfassenden * D. R. P.

Nr. 12975 vom 4. Januar 1880) gestatten die beiden Kurbeln k und k1 nur

eine halbe Drehung auf der einen Seite; wie aus Fig. 3 Taf.

32 zu ersehen, steht der Zapfen k1 der zweiten, auf dem ersten Kurbelzapfen k drehbaren Kurbel nach innen zu und ist der Stange s (Fig. 1)

wegen keine vollkommene Drehung der Kurbel möglich. Die Stange s ist auch entsprechend nach der Seite der zulässigen

Drehung hin ausgebogen.

Bei Betrachtung der verschiedenen Stellungen in Fig. 1 wird

sich ergeben, daſs der Uebergang aus einer in eine andere durch gleichzeitige halbe

Drehungen der Kurbeln nach gleicher oder verschiedener Richtung erreicht wird. So

erfordert z.B. der Uebergang aus der Stellung a in die

Stellung b die halbe Linksdrehung der Kurbel k und die halbe Rechtsdrehung von k1, der Uebergang aus

der Stellung b in die Stellung c die halbe Rechtsdrehung von k und die halbe

Linksdrehung der Kurbel k1 der Uebergang aus c in d die halbe Linksdrehung von k und k1

u.s.w.

Die Einstellung der Kurbeln, dem zu erzielenden Muster entsprechend, geschieht auf

folgende Weise: Beide Kurbeln sind mit Zahnrädern D und

D1 (vgl. Fig.

2). verbunden, in welche oben und unten die Zahnstangen z und z1 eingreifen; da das Rad D der zweiten Kurbel seine Lage mit ändert, erhalten die zugehörigen

Zahnstangen z die in Fig. 4 und

5 dargestellte Führung, so daſs sie die Hebung und Senkung der Räder

mitmachen, ohne den richtigen Eingriff zu verlieren. Das erforderliche Ziehen der

oberen Zahnstange zur Rechtsdrehung und der unteren Zahnstange zur Linksdrehung der

Kurbeln erfolgt durch das Excenter E (Fig. 2),

welches, unterstützt durch die an dem Rade R

angreifende Feder F, dem die Doppelhaken h tragenden Hebel B eine

hin- und hergehende Bewegung ertheilt. Die Doppelhaken werden von den Hebeln p1 gehalten, welche

durch Schnüre r mit den Hebeln p (vgl. Fig. 6)

verbunden sind. Von dem Excenter E1 wird dem zweiarmigen Hebel A eine bestimmte Schwingung ertheilt, welche durch Stangen und den Hebel

a dem Hebel b

übertragen wird, der ebenso wohl durch den Doppelhaken u den Kartencylinder steuert, als auch durch die Nase d den Hebel c abwechselnd

hebt und durch seinen unter die Hebel p reichenden

Stift e letztere immer auf die höhere Seite des Winkels

w bringt. Ist nun für irgend eine Platine t

eine Erhöhung auf der Musterkarte vorhanden, so fällt der zugehörige Hebel p von der hohen Seite des Winkels w ab und damit sinkt auch der entsprechende untere

Hebel; der zugehörige Doppelhaken senkt sich und ergreift die unter ihm liegende

untere Zahnstange, während die oben gebliebenen Doppelhaken die oberen Zahnstangen

erfassen und nach rechts ziehen.

In Fig.

6 sind 4 Doppelhaken mit zugehörigen Hebeln p1 bis p4 vorhanden. Es ist also auf jeder Seite der Lade

eine Kastenreihe angebracht, wie dies bei den breiten Stühlen für tuchartige Stoffe

fast immer der Fall, und es kann demnach (bei 8 Kästen) ein 7 facher Schützenwechsel

stattfinden.

Wenn sich der Kastenreihe bei ihrer Bewegung irgend ein Hinderniſs entgegenstellt, so

ist ein Bruch eines Maschinentheiles zu befürchten, zu dessen Vermeidung die

Verbindung der Stange s mit der Tragstange K der Kastenreihe (vgl. Fig. 2)

nicht fest ausgeführt ist; vielmehr greift die Stange s

an der an der Tragstange K drehbar angebrachten Scheibe

n an, deren Drehung dadurch verhindert wird, daſs

der Hebel m durch die Feder f gegen die an der Scheibe n steckenden

Stifte v und v1 gedrückt wird, in Folge dessen diese Verbindung

also sowohl bei der Aufwärts-, als Abwärtsbewegung nachgeben kann.

Damit die erste Kurbel nicht mehr als eine halbe Drehung zurücklegt, wenn die Drehung

der zweiten Kurbel hierzu den Anstoſs geben sollte, ist an einem Zapfen des

zugehörigen Rades D1

eine von der Feder f1

umgebene Stange angehängt, welche sich in einem Auge führt und einen Kopf an ihrem

Ende besitzt; letzterer verhindert die weitere Drehung und die Feder f1 gibt bei der Drehung

nach.

Bei der Einrichtung zum Schützenwechsel an dem Webstuhle von Whitesmith sind nach dem Bulletin de Ronen,

1882 * S. 247 die beiden Kurbeln der Günther'schen

Anordnung durch ein Excenter und einen auf demselben beweglichen Ringe ersetzt, wie

in Fig. 7 und 8 Taf. 32

verdeutlicht ist. Auf dem festen Bolzen y sitzt mit

seiner langen Nabe das Excenter A und auf diesem der

Ring B mit dem Zapfen B1, an welchem die Gelenkstange der

Schützenkastenreihe angehängt wird. Auf der Nabe des Excenters A ist das 20 zähnige Rad a

fest und ein gleiches Rad b mit einem Schlitzhebel b1 lose verbunden. In

diesem Schlitzhebel führt sich der rückwärtige Zapfen b2 des Ringes B bei der Drehung des Rades b. Diese Räder

a und b, damit auch

A und B erhalten ihre

Bewegung durch die doppelt so groſsen Räder (mit 40 Zähnen) C und D, welche gemeinschaftlich lose auf

einem Bolzen sitzen und durch zwischengelegte Lederscheiben sich gegenseitig

bremsen.

Da der Zapfen B1 hier

vollkommen frei ist, so kann er eine Bewegung im ganzen Kreise ausführen und die

nöthige Bewegung von A und B um einen Halbkreis kann hier fortlaufend nach einer Richtung erfolgen.

Fig. 9 gibt ganz ähnlich der Fig. 1 die

vier verschiedenen Stellungen des Excenters A und Ringes

B mit dem Zapfen B1 und man ersieht daraus, daſs, um aus einer in eine

beliebig andere Stellung zu gelangen, die gleichzeitige halbe Drehung beider oder

nur eines Organes nach stets derselben Richtung erforderlich ist. Diese abgesetzten

halben Drehungen, welche durch die Musterkette bestimmt werden, gehen mit Bezug auf

Fig. 10 in folgender Weise vor sich: Die Räder C und D tragen gleichmäſsig vertheilt 4

Zapfen c und werden durch die von der sich drehenden

Kurbel X bewegten Haken E

und F, welche an diesen Zapfen angreifen, immer um

einen Viertelkreis gedreht. Die Haken werden in der äuſsersten Stellung, während die

Kurbel X von 1 bis 2 läuft, von den Hebeln G

gestützt und die Räder C und D in ihrer Drehung durch die Klinkenhebel H

aufgehalten. Die Hebel G und H werden durch die Federn f angezogen und

sind durch Ketten oder Drähte, welche durch Flügelmuttern n1 in ihrer Länge genau einstellbar sind,

mit den Hebeln N bezieh. N1 verbunden. Diese Hebel N und N1 liegen nun mittels Stifte n auf der bewegten Musterkette k und fallen,

wenn hier ein Loch erscheint, ein, wodurch dann die Haken E oder F ausgehoben und der Klinkenhebel H angezogen wird, so daſs keine Drehung des zugehörigen

Rades C oder D stattfinden

kann.

Die Musterkette k hängt in dem ebenfalls von der Kurbel

X durch die Stange J

bewegten Hebel I, welcher bei seiner Schwingung durch

die an M verstellbare feste Nase M1 den Kartencylinder

steuert. Es ist demnach hier im Vergleiche mit der zuerst beschriebenen Einrichtung

die Anordnung umgekehrt getroffen.

Die Verbindung der Gelenkstange mit der Kastenreihe ist auch im vorliegenden

Webstuhle nicht fest, sondern durch zwei Federn f1 und f2 vermittelt, welche nachgeben, wenn sich der

Bewegung ein Hinderniſs entgegenstellt.

Fig.

11 Taf. 32 zeigt eine Musterkette aus Blechkarten, welche für schmale Webstühle bestimmt ist, wo sich bloſs auf

einer Seite der Lade eine Kastenreihe befindet und entsprechend immer erst nach zwei

Schuſs mit demselben gewechselt werden kann. Es sind dann nur zwei Hebel N und N1 nothwendig und finden sich dazu auf der

Musterkette auſser den Löchern für die Aufnahme in den Kartencylinder nur zweierlei

Löcher.

Bei der dritten Anordnung von Hacking und Comp. in Bury

(Englisches Patent, vgl. Textile Manufacturer, 1883 S.

295), welche wie die vorhergehende ebenfalls nur für einseitigen Wechsel berechnet ist, sind die beiden Kurbeln durch Excenter

C und D (vgl. Fig.

16 Taf. 32) ersetzt und ist dadurch ebenfalls bei deren Halbkreisbewegung

der Fortgang immer nach derselben Richtung gesichert. Die Bewegungsübertragung ist

in Fig. 17 deutlich gemacht. Die beiden auf einander sitzenden Excenter C und D sind mit den

Zahnrädern K und L

verbunden (letzteres mit C direkt, ersteres mit D durch den Schlitzhebel o, in welchem sich ein Stift von D führt) und

stehen im Eingriffe mit den gleich groſsen, jedoch nur zur Hälfte mit Stiften versehenen

Triebstockrädern E und F.

Diese Räder E und F sitzen

zusammen mit Nuth und Keil verschiebbar auf einer durch das Rad R1 angetriebenen Büchse

und werden aus einander gehalten, damit sie auſserhalb der Räder K und L laufen, d.h. in

diese Räder nicht eingreifen, so daſs letztere bis auf weiteres ruhen. Wenn jedoch

die durch die Federn f abgehaltenen Stifte s von dem Kartencylinder H, weil in der betreffenden Karte gerade keine Löcher vorhanden sind,

zurückgedrängt werden, so treten diese Stifte in Spuren der Räder E und F1 schieben dieselben dadurch nach einwärts und

bringen sie in Eingriff mit den Rädern K und L.

Der Kartencylinder H erhält seine Vorwärts- und

Rückwärtsbewegung gegen die Stifte s durch eine mit dem

Rade R verbundene Leitschiene, an welche sich sein

Lagerrahmen legt, und wird dabei durch die ebenfalls an dem Rade R sitzenden Zapfen t

mittels eines Sternrades gesteuert.

Diese Steuerung des Kartencylinders ist also ebenfalls positiv, indem bei

Rückwärtsgang des Stuhles beim Fadensuchen auch der Kartencylinder zurückgedreht

wird, ohne erst, wie in Fig. 6, den

Doppelhaken u anziehen zu müssen, damit der zweite

Haken zur Arbeit kommt. Die Kästen werden also bei jedem Schusse zum Wiederanfangen

richtig für das Muster stehen.

Hacking bringt auch bei diesem Schützenwechselapparate

eine Einrichtung zum Verschieben des Kartencylinders an. Die Karten erhalten dann

zweierlei Arten von Löchern und kommen abwechselnd beide nach einander zur Arbeit,

wie dies ähnlich bei Irving (1883 250 * 389) beschrieben ist. Diese Einrichtung gewährt Vortheile beim Weben

von Tüchern mit Kanten u.s.w.

In welcher sicheren Weise bei diesen positiven Schützenwechseln die Kastenbewegung

erfolgt, zeigt der Umstand, daſs schmale Stühle, mit einer der zwei letzten

Einrichtungen versehen, bis zu 140 und 150 Schuſs in der Minute machen konnten.

Um diese beschriebenen Anordnungen für eine Kastenreihe von 3 Kästen verwenden zu

können, braucht man, anstatt wie jetzt die zweite Kurbel (oder das Excenter) doppelt

so groſs als die erste zu machen, dieselbe nur von der gleichen Länge (bezieh.

Excentricität) wie die erste auszuführen. Die drei verschiedenen Stellungen dazu

zeigt Fig. 18. Es wird ebenso der Uebergang aus einer Stellung in eine andere

durch gleichzeitige halbe Drehung beider oder nur einer Kurbel erreicht.

Wie bei der vorhergehenden Schützenwechseleinrichtung benutzt auch G. H.

Hodgson in Bradford (* D. R. P. Nr. 25338 vom 15. Juni

1883) zwei Excenter C und C1 (Fig. 12 und

13 Taf. 32), von denen das erste lose auf der festen Welle A, das zweite lose auf dem ersten Excenter C sitzt und von einem Bügel umfaſst wird, an welchem

der Hebel D drehbar ist. Auf der einen Seite trägt

dieser Hebel D mit der Stange D1

(vgl. Fig. 12)

die Schützenkasten reihe, auf der anderen Seite ein das Gewicht derselben

ausgleichendes Gegengewicht. Damit ist eine nach jeder Richtung nachgiebige

Verbindung der Kastenreihe mit dem Excenter geschaffen, wenn sich der Bewegung der

ersteren ein Hinderniſs entgegenstellen sollte. Jedes der beiden Excenter C und C1 ist mit einem Zahnrade B und B1

verbunden, in welche zu beiden Seiten Zahnstangen F und

F1 eingreifen. An

den beiden Zahnstangen ist oben je ein Winkelhebel G

und G1 angebracht,

deren einer Arm mit den Platinen H verbunden ist und

deren anderer Arm sich in eine Oeffnung am Ende der Zahnstangen einlegen kann; in

diese Oeffnungen können auch entsprechend die beiden federnden Haken K eintreten.

Von der Curvenscheibe J1

wird der Messerkasten J auf und ab bewegt und zieht

beim Emporgehen die Platinen H, je nachdem dieselben

von der Musterkette eingestellt werden, mit sich. Es wird dann zuerst der

entsprechende Winkelhebel G oder G1 angezogen; derselbe

tritt dabei in die Oeffnung der Zahnstange und drückt seinen Haken K zurück, so daſs die Zahnstange gehoben werden kann

und durch die erfolgende halbe Drehung der Excenter die Kastenreihe hoch geht oder

gesenkt wird. Im anderen Falle bleibt der Haken K in

der Oeffnung, so daſs ein Festhalten der Zahnstangen und somit der Kastenreihe

erfolgt.

Um für die Schützenwechsel bei Aenderungen nicht immer neue metallene Karten

anfertigen zu müssen, werden die Karten für sogen, immerwährenden Gebrauch

eingerichtet. Zwei derartige Anordnungen sind in Fig. 14 und

15 Taf. 32 dargestellt; die erstere ist von J. P.

Gailot in Reims (Erl. * D. R. P. Nr. 3172 vom 24. April 1878) angegeben.

Die Metallkarte Fig. 14 ist

für Vorstoſsplatinen (vgl. Fig. 6), die

zweite für einfallende Platinen (vgl. Fig. 10)

bestimmt. In Fig. 15 hat

die Blechkarte Aussparungen, um für eine vorzustoſsende Platine Holznasen n einstecken zu können, welche dann von dem Stifte s aufgereiht und gehalten werden. In Fig. 14

sind zu beiden Seiten der Kartenlöcher c viereckige

Löcher, in welchen zur Verdeckung eines Loches die Plättchen p mit den Zapfen m befestigt werden.

G.

Rohn.

Tafeln