| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 473 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

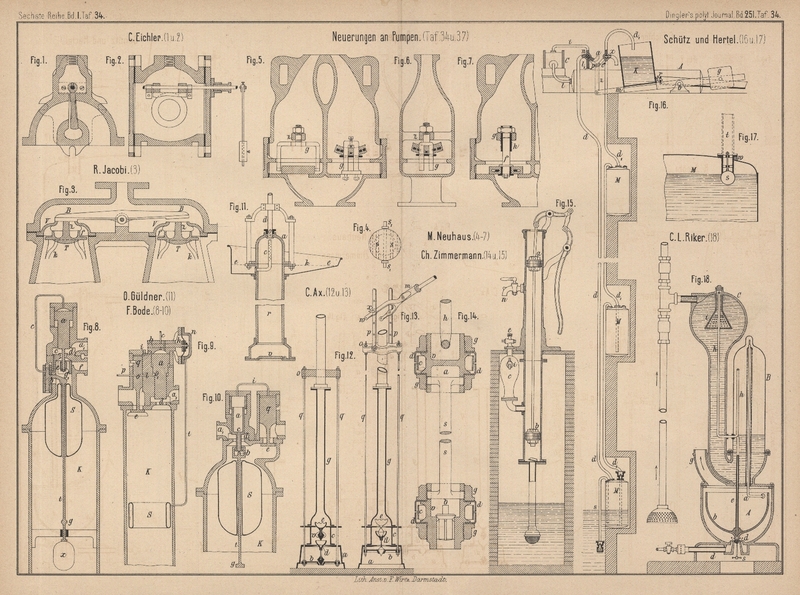

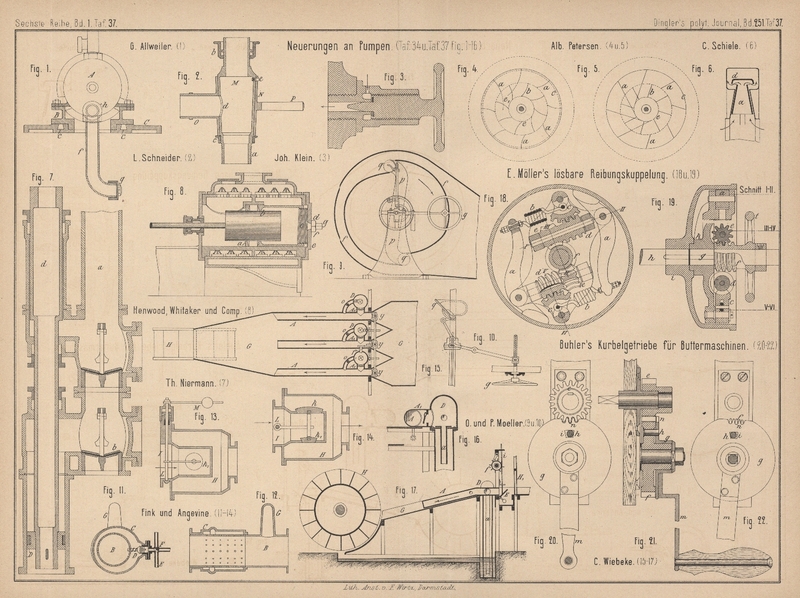

Patentklasse 59. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 34 und 37.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

In den letzten Jahren wird rastlos an der Verbesserung des Pulsometers gearbeitet, um

denselben der einfachen direkt wirkenden Kolbendampfpumpe in Bezug auf

Dampfverbrauch und Leistung ebenbürtig zu machen, dieselbe aber in Bezug auf

Einfachheit der Einrichtung und Handhabung zu übertreffen. Die Verbesserungen fuſsen

zum gröſsten Theile weniger auf allgemein anerkannte theoretische Grundsätze, als

auf persönliche, durch praktische Erfahrung gestützte Ansichten. Es kann deshalb

nicht Wunder nehmen, daſs von der einen Seite eine Verbesserung als sehr werthvoll

bezeichnet wird, deren Wirkung von einem anderen Constructeur gerade

entgegengearbeitet wird. Anzuerkennen ist aber, daſs durch dieses Streben nach

Vervollkommnung des Pulsometers manche wirkliche Verbesserung erzielt worden

ist.Versuchsergebnisse mit Pulsometer sind am Schlüsse dieses Berichtes

mitgetheilt. (Vgl. auch Bericht über Neuerungen an Pumpen 1883 249 * 427.)

Zum Beweise, wie sehr man bei diesem Streben nach Vervollkommnung des Pulsometers

auch im Dunklen umhertappen kann, sei auf die in den Patenten * Nr. 20568 von Rich. Vogel in Bochum (vgl. 1883 248 * 4) und * Nr. 25188 vom 30. Mai 1883 (Inhaber R. Jacobi in Zeitz) beschriebenen Neuerungen hingewiesen. Nach dem einen

Vorschlage soll gerade das vermieden werden, was der andere herbeizuführen sucht.

R. Jacobi verwendet einfache Balancierventile B (Fig. 3 Taf.

34), deren Sitze V eine glockenförmige Gestalt haben;

in diesen gleitet, zwischen Vorsprüngen f geführt und

durch Knaggen k gehalten, der sogen. Stoſsteller T, welcher oben einen vorstehenden Zapfen z besitzt. R. Jacobi nimmt

nun an', daſs sich in der Saugperiode die Pulsometerkammern vollständig mit Wasser

füllen und daſs lezteres beim Hochsteigen gegen den Teller T stöſst, so daſs diese sich heben und den ersten Anstoſs zur Umsteuerung

der Dampfventile geben. – R. Vogel dagegen spitzt die

Ventile nach unten zu, um den Wasserstoſs unschädlich zu machen.

Eine zweifellos werthvolle Verbesserung des Pulsometers erfand C. Eichler, in Firma C. Henry Hall in

Wien (* D. R.

P. Nr. 24806 vom 4. März 1883). Eichler

ordnet nämlich das bekannte Wackelventil (vgl. 1882 243 *

278) nicht im labilen Gleichgewichte (wie es bisher geschah), sondern im stabilen an

und erreicht es so, daſs ein Theil der zur Umsteuerung nothwendigen Arbeit vom

Wackelventile selbst geleitet wird, indem es bestrebt ist, in seine vertikale

Stellung zurückzuschwingen. Das Bestreben mm

Zurückschwingen ist natürlich bei der Kleinheit des Ausschlagwinkels nur ein

geringes; es kann aber dadurch vergröſsert werden, daſs man die Achse des

Wackelventiles durch das Steuergehäuse hindurchführt und auſserhalb desselben mit

einem physischen Pendel versieht. Eine derartige Einrichtung zeigen Fig. 1 und

2 Taf. 34. Die Vortheile dieser Einrichtung können aber auch auf die

labil unterstützten Wackelventile übertragen werden, wenn man an der Achse derselben

auſserhalb des Ventilgehäuses oder innerhalb einer besonderen angegossenen

Erweiterung (in der Dampfatmosphäre) ein entsprechend schwereres Pendel befestigt.

Da die Bewegungszeiten eines Pendels von dem durchlaufenen Kreisbogen unabhängig,

dagegen nur von der Pendellänge abhängig sind, so soll man durch diese Einrichtung

jede beliebig groſse Dampfeinströmungsöffnung benutzen und durch Veränderung der

Pendellänge jede erforderliche, vorher bestimmbare Anzahl Schwingungen (d.h.

Füllungen) erzielen können.

Behufs Verkürzung der Saugperioden bezieh. schnellerer Füllung der Pulsometerkammern

wendet M.

Neuhaus in Berlin (* D. R. P. Nr. 25158 vom 9. Februar

1883) Hubventilklappen als Saugventile an. Dieselben bestehen, wie in

Fig. 4 Taf. 34 angedeutet ist, aus Gummiplatten, in denen parallel neben einander Stahlstäbe s eingeschoben sind. Der mittlere derselben ist länger

als der Durchmesser der Platte, so daſs die Zapfen s1 in beliebig in der Pulsometerkammer angeordnete

vertikale Führungen gelegt werden können und dem Ventile gestatten, in der

Saugperiode nicht allein nach oben zu gehen, sondern sich auch nach einer Richtung

hin nach oben durchzubiegen. Auf die Durchbiegung in einer Richtung legt Neuhaus ganz besonderes

Gewicht, weil dabei das Material weniger verzerrt und daher dauerhafter wird.

Auſserdem zwingen die Stahleinlagen die Klappe immer zum richtigen Schlüsse. Die

Führungen für die Zapfen s1 können verschieden ausgeführt sein; die Fig. 5 und

6 Taf. 34 zeigen Gabelführungen g, welche

entweder in einem Querstege z (Fig. 5 links

und Fig. 6), oder an den Seiten wänden der Kammern (Fig. 5

rechte Hälfte) befestigt sind. Besser erscheint die in Fig. 7

skizzirte Führung, nach welcher sich der centrale Zapfen f in einer im Querstege g einstellbaren Hülse

h führt. Hierbei ist ein schiefes Anheben der

Klappen, welches bei den Einrichtungen Fig. 5 und

6 eintreten kann, unmöglich; es hebt sich die Ventilplatte beim Saugen

zunächst senkrecht in die Höhe, kann aber nach diesem auf das passende Maſs zu

beschränkenden Hube sich noch in der aus Fig. 5 und

6 ersichtlichen Weise aufbiegen. Diese Aufbiegung tritt ein, wenn die mit

Null anfangende Saugwirkung einen solchen Grad erreicht hat, daſs ein gröſserer

Durchgang für das Wasser erforderlich ist; sie paſst sich in ihrem Maſse dem

Arbeitsprozesse des Pulsometers an. Ohne eine, derartige Hebung und Durchbiegung hat

der Rückgang des Ventiles von einem hohen Hube bis zum Wiederverschlusse des Sitzes

zu viel todten Gang, da die Platte nur verhältniſsmäſsig langsam niederfällt. Ist

dagegen ein Theil des Hubes dadurch ersetzt, daſs die Platte sich nach einem

mäſsigen Hube durchbiegt, so wird der todte Gang möglichst vermindert; denn die

Elasticität der Platte bewirkt ihre Geradstreckung in demselben Augenblicke, wo der

Stillstand der zu fördernden Masse eintritt; man ist also nicht auf die anfänglich geringe

Fallgeschwindigkeit des Ventiles allein angewiesen.

Wesentlich verschieden von den eigentlichen Pulsometern sind die Dampfwasserheber von Fritz Bode in

Wien (* D. R.

P. Nr. 24507 vom 7. September 1882); dieselben stehen im Wasser, so daſs der Dampfdruck zur Hebung des

Wassers benutzt und der Dampf nach dieser Wirkung aus dem Apparate in die freie Luft

(oder einen Condensator) entlassen wird, während das Wasser vermöge des

hydrostatischen Druckes in den Apparat eintritt.

Der in Fig. 8 Taf. 34 gezeichnete Apparat, welcher unten mit einem (nicht

dargestellten) sich nach innen öffnenden Füllventile und einem Druckrohre mit

Steigventil versehen ist, arbeitet folgendermaſsen: Der bei a1 eintretende Dampf drückt das in der

Kammer K befindliche Wasser durch das Druckrohr fort,

bis der mit dem Wasserspiegel sinkende Schwimmer S auf

den Bund g der Stange t

stöſst und hierdurch den bis dahin von dem Schwimmer x

hoch gehaltenen Schieber b nach unten zieht. In Folge

dessen tritt Dampf durch den Kanal c über den Kolben

a und drückt diesen nach unten. Dadurch wird das

Dampfzulaſsventil d geschlossen, dagegen das

Auslaſsventil e geöffnet. Nun kann der Dampf aus K durch f entweichen,

während gleichzeitig Wasser von unten in den Apparat eintritt. Damit hebt sich der

Schwimmer S wieder und schiebt, gegen den Bund g1 der Stange t stoſsend, den Schieber b

in die Höhe. Dadurch wird der Raum über dem Kolben a

durch eine seitliche Bohrung des Schiebers b mit der

Atmosphäre in Verbindung gesetzt, so daſs der Dampfdruck unter dem Kolben a das Uebergewicht gewinnt, das Dampfzulaſsventil d öffnet, e dagegen wieder

schlieſst. Es wiederholt sich in Folge dessen das beschriebene Spiel. Will man zwei

neben einander stehende Apparate in Wechselwirkung zu einander treten lassen, so hat

man nur nöthig, die Räume über und unter den Kolben mit einander umgekehrt zu

verbinden. Die Kraft, welche zur Bewegung des Schiebers b nothwendig ist, rechnet Fr. Bode (den

Querschnitt der Leitung zu 0qc,02 und 5at Druck angenommen) zu 0k,02 aus. Ganz unabhängig hiervon ist die durch

den Kolben a geleistete, die eigentliche Umsteuerung

bewirkende Arbeit. Der in Fig. 8

gezeichnete Apparat ist in der Patentschrift in verschiedenen Ausführungen

dargestellt.

Bei der in Fig. 10

gezeichneten Anordnung ist das Dampfauslaſsventil e

nicht direkt mit dem Dampfeinlaſsventile d verbunden;

auch findet die Umsteuerung in anderer Weise statt. Angenommen, d sei geschlossen, c

geöffnet, so findet eine Füllung der Kammer R mit

Wasser von unten statt, bis der Schwimmer S die Stange

t hebt, damit den Kanal c im Kolben a mittels der Spitze b schlieſst und a hebt. Es

muſs dabei bemerkt werden, daſs der Sitz von d nicht

über die neben liegende Fläche vorspringt. Es strömt nun Dampf von a1 nach K, welcher e schlieſst und

dann das Wasser durch das Steigrohr fortdrückt. Dabei bleibt der Kanal c durch die Spitze b (in

Folge des einseitigen Dampfdruckes) geschlossen, trotzdem der Schwimmer S die Stange t nicht mehr

unterstützt. Erst wenn S auf den Bund g stöſst, wird c geöffnet

und dadurch d sofort geschlossen, dann e geöffnet, da Dampf in den oberen kastenförmigen Theil

von t von oben eintritt und über a und durch die Leitung i

über q gelangt. Es wiederholt sich nun das beschriebene

Spiel. Eines besonderen Schwimmers zur Ausgleichung des Eigengewichtes soll die

Stange t nicht bedürfen.

Noch umständlicher werden die Apparate, wenn der Dampf mit Expansion arbeiten soll.

In diesem Falle sind neben den unabhängig von einander arbeitenden, die

Dampfeinlaſs- und Auslaſsventile d und e (Fig. 9) in

Bewegung setzenden Kolben a und q noch die Dampfleitungen c und p, das mit Gas gefüllte Kupfergefäſs S mit der Leitung t und

der Membran h, welche den Schieber b bewegt, vorhanden. Angenommen, die Kammer K sei mit Wasser gefüllt, so ist das Dampfauslaſsventil

e geschlossen und Dampf kann von p aus durch die Bohrung o

des Kolbens q und den Kanal l der Steuergehäusewand unter den Kolben a

bei o1 treten und hebt

diesen. Es strömt nun Dampf durch a1 nach K und drückt die

Flüssigkeit durch das Druckrohr fort. Ist nun die Oberfläche der Flüssigkeit in der

Kammer so weit gesunken, daſs der Dampf mit dem Gefäſse S in Berührung kommt, so erhitzt sich dessen Inhalt und dehnt sich aus,

wodurch ein Druck auf die Membran h ausgeübt, mithin

der Schieber b nach links verschoben wird. Der nun über

den Kolben a aus der Leitung e und von hier aus auch über q durch den

Kanal i sich fortsetzende Druck bewirkt den sofortigen

Abschluſs der Dampfeinströmungsöffnung d; er kann aber

noch nicht das Ausblaseventil e öffnen, weil der

Gegendruck des in der Kammer K eingeschlossenen Dampfes

auf e gröſser ist. Der letztere wird daher noch so

lange Flüssigkeit aus der Kammer verdrängen, bis sich durch seinen verminderten

Druck das Ventil e öffnen kann. Die Neufüllung der

Kammer beginnt nun, und sobald das in ihr aufsteigende Wasser das Gefäſs S erreicht, kühlt sich dessen Inhalt ab, wodurch der

Druck auf die innere Seite der Membran h aufhört, so

daſs nun der atmosphärische Druck auf ihre äuſsere Fläche im Stande ist, sie wieder

in die Kapsel n hineinzudrücken und damit den Schieber

b nach rechts zu ziehen. Obgleich nunmehr der Druck

auf die Kolben a und q

aufhört, kann sich das Ventil d doch erst dann wieder

öffnen, wenn bei vollendeter Neufüllung das Ventil e

durch das einströmende Wasser geschlossen wird und hierdurch der Dampf von p durch den Kanal o nach

l und o1 gelangen kann.

Diese Beispiele geben ein Bild der ungefähren Zusammensetzung und Wirkung der in der

Patentschrift beschriebenen zahlreichen Bode'schen

Apparate, denen der Erfinder nachrühmt, daſs sie weniger Dampfverluste haben als der

Pulsometer, da die Umsteuerung früher stattfindet als die Druckverminderung in der

Kammer. Auſserdem bleibt in der Kammer immer ein und dieselbe Wassermenge zurück, so daſs

niemals Dampf mit frischem kalten Wasser in Berührung treten kann; endlich soll die

Expansion des Dampfes ausgenutzt werden.

All diesen Vortheilen steht eine umständliche Einrichtung gegenüber, welche diese

Apparate wohl nie einer Dampfpumpe gegenüber aufkommen lassen werden. Dies vermag im

günstigsten Falle, wie beim Pulsometer, nur einfache Einrichtung, wenig Verschleiſs

und leichte Bedienung; diesen Anforderungen genügen aber die Apparate in keiner

Weise.

Einen anderen ebenfalls wesentlich von den bekannten Apparaten ähnlicher Art

abweichenden Dampfwasserheber von Oswald

Güldner in Nossen bei Dresden (*

D. R. P. Nr. 25561 vom 10. Juli 1883) ist in Fig.

11 Taf. 34 dargestellt; derselbe besteht aus einem Saugrohre r mit Fuſsventil v und

Einspritzrohr c, einer lose auf r stehenden Glocke a, welche sich in ihrem

Scheitel auf einem festen Dampfrohre d verschieben kann

und in tiefster Stellung auf einem ventilartigen Bunde des unten geschlossenen

Rohres d aufsitzt und dabei auch die seitliche Oeffnung

o desselben verschlieſst. Um den oberen Theil von

r ist ein Behälter h

angeordnet. Angenommen, letzterer und das Saugrohr r

seien mit Wasser bis zur Linie e gefüllt und das Ventil

v stehe im Wasser, so tritt, wenn die Glocke a einen Augenblick gehoben wird, durch die Oeffnung o Dampf in die Glocke a

ein. Setzt man nun die Glocke wieder dampfdicht auf r

auf, so condensirt sich der Dampf, besonders da durch Rohr c Einspritzwasser angesaugt wird. Die Glocke a füllt sich demgemäſs aus r mit Wasser,

während Wasser durch das Fuſsventil v nachtritt. Das

angesaugte Wasser stöſst nun bei seiner Aufwärtsbewegung gegen den oberen Theil der

Glocke a und hebt diese in die Höhe. Dadurch ist dem in

a befindlichen Wasser der Abfluſs nach k geschaffen, während gleichzeitig wieder Dampf durch

die freigelegte Oeffnung o in die Glocke a eintritt. Nachdem sich a

nun wieder auf r aufgesetzt hat, findet das

beschriebene Spiel von Neuem statt. Soll der Apparat auch zum Fortdrücken des

Wassers dienen, so muſs man an Stelle des Behälters k

einen Windkessel treten lassen. – Ein bestimmtes Urtheil kann über diesen Apparat,

bevor er nicht Proben seiner Thätigkeit geliefert hat, nicht gefällt werden.

Ein noch eigenthümlicherer Dampf Wasserfieber findet

sich im Techniker, 1884 S. 18 beschrieben. Derselbe ist

von C. L. Riker in Brooklyn erfunden und wird von Fr. Adde und Comp. in New-York hergestellt. Der Apparat

besteht aus einer eigenartigen Verbindung eines explosionssicheren Dampferzeugers

mit einem einkammerigen Dampfwasserheber, so daſs diese Art Pulsometer unabhängig

von jeder Dampfkesselanlage arbeiten kann. Wie aus Fig. 18

Taf. 34 ersichtlich, besitzt der Apparat in seinem Untersatze einen Dampferzeuger

A, welcher aus zwei nicht ganz gleich groſsen

kupfernen Halbkugelkalotten, die an ihren Rändern mit einander fest verbunden sind,

besteht. In den durch beide Kalotten eingeschlossenen Raum b tritt durch das Rohr e das Speisewasser,

dessen Zutritt durch die Schraube s geregelt werden

kann. Nahe am oberen Rande geht vom Dampferzeuger A das

Dampfrohr a aus, welches, um es gegen Abkühlung zu

schützen, von einem weiteren Rohre umgeben, in die eigentliche Pumpkammer B des Apparates mündet. Die Heizung des Dampferzeugers

geschieht durch einen Bunsenbrenner d, kann jedoch auch

durch jede andere Feuerungsvorrichtung bewirkt werden. Dabei ziehen die Feuergase

durch das Rohr g ab. Der eigentliche Wasserheber

besteht aus einem U-förmigen Rohre, auf dessen rechten kürzeren Schenkel sich die

kupferne Pumpkammer B aufsetzt. An das obere Ende des

linken Schenkels von C setzt sich das Ventilgehäuse mit

Saug- und Druckrohr an. Die Schenkel B und C sind abgesehen von ihrer unteren freien Verbindung

noch durch das U-förmige Rohr h verbunden. Dasselbe

setzt sich in C bis zum obersten Punkte fort und ist

hier von einem groſsen Siebtrichter i umgeben; in B dagegen geht es nicht so hoch. In die untere Biegung

von h mündet mittels einer Ejectordüse das Rohr e.

Die Wirkung dieses Apparates stellt sich Riker

folgendermaſsen vor: Angenommen, C sei vollständig, B bis zum obersten Punkte von h und A nur theilweise mit Wasser gefüllt, so

wird sich, wenn der Bunsenbrenner d angezündet wird, in

A Dampf entwickeln. Dieser Dampf steigt durch a nach B und wird, wenn er

die nöthige Spannung erreicht hat, das in B befindliche

Wasser durch C in das Druckrohr drücken. Ist der

Wasserspiegel in B bis zur Krümmung von h gesunken, so soll der Dampf durch h schneller entweichen und dadurch das noch in A befindliche Wasser durch e absaugen. (Der Siebtrichter i soll dabei

eine plötzliche Condensation des aus h tretenden

Dampfes verhindern.) Ist aber in A kein Wasser mehr

vorhanden, so hört auch die Dampfentwickelung auf. Dafür tritt in B bald eine Condensation ein, welche das Wasser durch

das Saugrohr und den Schenkel C nach B zieht. Ist in B dann das

Wasser bis zur Mündung des Rohres h gestiegen, so

flieſst durch h wieder Wasser nach A zurück. Dieses verdampft dann und erzeugt das gleiche

Spiel von Neuem.

Ein derartiger Apparat Nr. 5 braucht für jeden Hub ½ bis ¾ Minuten und soll in der

Stunde 900l Wasser über 15m hoch heben. Von diesem Apparate gilt dasselbe

wie vom vorigen. Ueberdies entstehen bei genauerer Untersuchung noch mannigfache

Zweifel über seine allgemeine Wirkung. Es ist z.B. nicht einzusehen, weshalb, wenn

in B Condensation eintritt, nicht Wasser aus C durch h nach B gesaugt wird. Dann muſs sich der Dampferzeuger A wieder füllen und die Saugperiode wird abgekürzt. Bei

der Annahme, der Behälter A sei durch das Rohr c vom überschüssigen Wasser befreit, müssen sich die

Wandungen von A schnell hoch erhitzen, da die Feuerung

während dieser Zeit nicht unterbrochen wird; das durch h in irgend einem Augenblicke nach A

gelangende Wasser wird dann sofort verdampft, ohne aber vielleicht die nöthige Spannung zu besitzen,

das Wasser aus B bis zur Condensationslinie, welche

überhaupt nicht angegeben ist, zu drücken. Der Apparat ist in Deutschland unter Nr.

2465 vom 31. Januar 1884 ab zur Patentirung angemeldet.

Das Patent von Schütz und Hertel in Würzen

(* D. R. P. Nr. 25545 vom 22. April 1883) bezieht sich

auf Apparate zum Heben von Wasser mittels Luftdruck und

Gefäſscolonnen, welche besonders bei der Wasserhaltung für Bergwerke angewendet werden sollen. In den Schacht

werden in durch den zur Verfügung stehenden Luftdruck bestimmten Entfernungen

Behälter M (Fig. 16

Taf. 34) aufgestellt, durch welche hindurch das Wasser mittels Luftdruck bis zu Tage

gehoben wird. Steht der unterste Behälter M über

Wasser, so muſs in demselben abwechselnd eine

Luftverdünnung und eine Luftverdichtung, in den oberen Behältern dagegen absatzweise nur eine Luftverdichtung erzeugt werden.

Der selbstthätige Betrieb einer solchen Vorrichtung findet auf folgende Weise statt:

Die Luftpumpe C saugt durch Rohr i Luft an und drückt dieselbe durch Rohr l in den Accumulator A. Je

nach der Stellung des Hahnes n findet eine

Luftverdünnung im untersten, oder eine Verdichtung der

Luft in allen Behältern statt. Der erstere Fall ist in

der Skizze dargestellt. Wie ersichtlich, steht i durch

den Hahn n mit dem Rohre d

in Verbindung, welches zum untersten Behälter M führt.

In Folge dessen wird die Luft in letzterem verdünnt und Wasser durch das Saugrohr

s angezogen. Unterdessen ist aus dem Behälter K durch den einstellbaren Hahn r so viel Wasser ausgeflossen, daſs das auf dem entgegengesetzten Arme des

um v drehbaren Hebels m

angeordnete Gewicht g den Hebel m zum Kippen bringt und K hebt. Dadurch

werden die Hähne n und x,

welche mit m durch die Hebel p,

e und die Zugstange z verbunden sind, um 90°

gedreht, so daſs nun i mit der Atmosphäre bei a, d dagegen durch l1 mit dem Accumulator A

in Verbindung tritt. Das in den untersten Behälter M

angesaugte Wasser wird nun von der Druckluft durch sämmtliche Behälter hindurch und,

da der Hahn x den Durchgang durch Rohr d1 freigibt, bis in das

Gefäſs K getrieben. Dieses sinkt in Folge dessen und

steuert die Hähne n und x

wieder um, worauf sich dasselbe Spiel wiederholt. Es muſs noch erwähnt werden, daſs

alle Behälter mit Ausnahme des untersten noch mit einem Luftventile versehen sind,

welches eine Verdichtung der Luft der Behälter M beim

Füllen aus dem nächst unteren Behälter verhindern soll.

Findet also eine Luftverdichtung im untersten Behälter M

statt, so wird das Wasser in den nächst höheren Behälter M getrieben; dabei tritt die Luft aus letzterem durch das durch sein

Eigengewicht offen gehaltene Ventil w (Fig. 17

Taf. 34) so lange aus, bis der Schwimmer s vom

steigenden Wasser gehoben wird, oder, wenn die verdichtete Luft eher aus dem unteren

Behälter in den oberen einströmt, als das Wasser diese Höhe erreicht hat, bis die

verdichtete Luft durch ihr heftiges Ausströmen aus dem Ventile w letzteres von selbst schlieſst.

Bei stark wechselndem Wasserstande thut man gut, den untersten Behälter mittels eines

Flaschenzuges in das Wasser zu hängen und die Rohre d und d1 mittels biegsamer Schläuche mit den festen

entsprechenden Rohrenden des nächst höheren Behälters zu verbinden. In diesem Falle

kann dann natürlich die Luftverdünnung fortfallen, da nur eine absatzweise Luft Verdichtung in den Behältern durch

Verbindung des untersten Behälters mit dem Accumulator nothwendig wird. An den

Apparaten selbst müssen dabei folgende Abänderungen getroffen werden: Der unterste

Behälter muſs wie alle übrigen ein Luftventil (vgl. Fig. 17)

erhalten, über welchem ein Rohr t befestigt wird, das

bis über den höchsten Wasserspiegel reicht. Auſserdem fällt der Hahn x im Rohre d1 ganz fort, der Hahn n

dagegen wird ein einfacher Zweiweghahn, welcher das Rohr d entweder mit dem Accumulator A in

Verbindung setzt, oder s davon abschlieſst. Die

Bewegung des Hahnes n erfolgt jedoch wie früher durch

den Hebel m.

Textabbildung Bd. 251, S. 480

Eine eigentümliche Handpumpe ohne Saugventile findet sich im Scientific American, 1883 Bd. 49 S. 354 beschrieben; sie ist von T. Calver in Portsmouth, Ohio, construirt und besteht,

wie aus beistehender Figur zu ersehen ist, aus einem Gestelle mit 4 horizontalen

Cylindern a, welche an den einander zugekehrten Enden

geschlossen und hier mit Steigrohren s versehen sind,

um in 4 Ventilkästen v mit Druckventilen zu münden. Auf

diesen Kästen erhebt sich das Hauptsteigrohr g mit dem

Ausgusse. Die äuſseren Enden der 4 Cylinder sind offen und in ihnen bewegen sich

paarweise durch Kurbelschleifen miteinander verbundene Kolben, deren Kolbenstangen

durch die inneren Cylinderdeckel hindurchgehen und durch eine centrale gekröpfte

Welle ef und die Kegelräder b, c mit Kurbel hin- und hergeschoben werden. Da nun

der Hub der Kolben groſser ist als die Länge der

Cylinder und letztere unter Wasser liegen, so findet

bei der Bewegung eines Kolbens nach auſsen eine Raumvergröſserung in dem Cylinder

statt, bis der Kolben hinten aus dem Cylinder heraustritt. Es strömt dann sofort die

Flüssigkeit in den Cylinder und wird beim demnächstigen Hube des Kolbens durch das

Druckventil in das Steigrohr gedrückt. Es ist zu erwarten, daſs der Verschleiſs der

Kolben durch das Ein- und Austreten in und aus dem Cylinder ein sehr groſser ist.

Auſserdem stellt sich der Bewegung der Kolben nicht allein die Druckwassersäule,

sondern auch die durch die Bewegung eines Kolbens nach auſsen erzeugte Luftleere

entgegen.

Carl Ax in Burg bei Herborn

(* D. R. P. Nr. 24526 vom 25. April 1883) lieſs sich eine Vorrichtung patentiren, um

gleichzeitig das Saug- und Druckventil von Jauchepumpen

heben und dadurch leicht und schnell das Steigrohr der Pumpe entleeren zu können. In

Fig. 12 und 13 Taf. 34

bedeutet a den Saugkasten, c den Ventilkasten und g das Steigrohr der in

der Senkgrube stehenden Pumpe. Der Stiefel der letzteren setzt sich bei v an, während der in diesem befindliche Kolben von dem

Hebel m bewegt wird, welcher bei w am Steigrohre seinen Drehpunkt hat. Die Ventile d und e haben eine

halbkugelförmige Gestalt und sind unten mit Gewichten versehen, welche dieselben in

senkrechter Stellung erhalten. Die Form der Ventile ist so gewählt, daſs das untere

beim Anheben das obere Ventil senkrecht mit in die Höhe nimmt (vgl. Fig. 13).

Zum Anheben der Ventile dient der bewegliche Saugkastenboden b, welcher mittels Zugstangen q mit dem auf

dem Steigrohre g gleitenden Querhaupte o in passender Höhe verbunden ist. An diesem Querhaupte

sind Lappen p befestigt, welche, wenn die Ventile

gehoben werden sollen, bei x mit dem Pumpenhebel m verbunden werden. Man entkuppelt dabei Hebel m und Kolbenstange.

Chr.

Zimmermann in Winterhude bei Hamburg

(* D. R. P. Nr. 25179 vom 19. Mai 1883) zeigt, wie man in

einfacher Weise eine gewöhnliche saugende Hofpumpe auch

für die Verwendung als Druckpumpe geeignet machen kann,

was manchmal, z.B. wenn man bei Feuersgefahr Wasser mittels Schläuche nach höher

gelegenen Orten pumpen will, sehr gelegen kommen kann. Die Saugpumpe bekannter

Einrichtung besitzt oberhalb der Hubhöhe des bekannten Ventilkolbens b (Fig. 15

Taf. 34) eine Abzweigung, welche zu einem Windkessel c

mit Druckrohr e und Ablaſshahn i führt. Auſserdem ist über dem Ausgusse n

ein massiver Kolben a angeordnet, welcher, wenn e geschlossen ist, also die Pumpe als gewöhnliche

Saugpumpe arbeitet, ohne eine besondere Wirkung auszuüben, mit dem Kolben b auf- und abgeht. Schlieſst man dagegen den Auslaſs

n und öffnet das Druckrohr e, so drückt der Kolben a beim Heruntergehen

das durch den Ventilkolben b tretende Wasser in den

Windkessel c und von hier durch e in den angekuppelten Schlauch. – Dieselbe Einrichtung läſst sich auch

bei hölzernen Hofpumpen treffen. Nur ordnet man dabei an den Stellen, wo die Kolben

a und b arbeiten,

Metalleinsätze als Stiefel an. Im Uebrigen ist die Einrichtung die gleiche.

Für derartige Pumpen schlägt Chr. Zimmermann die in Fig.

14 Taf. 34 gezeichnete Kolbenconstruction vor. Der Druckkolben a und der Ventilkolben b

sind durch die Kolbenstange s verbunden, während die Stange h zum Pumpenschwengel führt. Jeder dieser Pumpenkolben

besteht aus dem Metallkörper v, der an jedem Ende mit

Gewinde versehen ist, über welches je eine Mutter g

geschraubt wird. An den Enden der Gewinde, nach der Kolbenmitte zu, erweitert sich

der Kolbenkörper und trägt zwei nach einwärts gerichtete Lederkappen d, welche durch die zugehörigen Muttern g gehalten werden. Die beiden Kappen reichen ziemlich

nahe an einander, sollen sich aber nicht berühren. Im Inneren der Kappen, rings um

den mittleren Theil des Kolbenträgers v, sind eine oder

mehrere flache Spannfedern c angeordnet; diese Federn

pressen die Stulpen der Kappen nach auswärts dicht gegen den Stiefel an. Die

gelenkige Verbindung der Stange s mit den beiden Kolben

wird dadurch erzielt, daſs die seitlich vortretenden Zapfen der Stange s durch Bohrungen des zugehörigen Kolbenkörpers

geschoben und dann durch Ueberschrauben der Mutter g

seitlich gehalten werden.

(Schluſs folgt.)