| Titel: | H. Grau und C. Th. Wagner's elektrische Uhr. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 492 |

| Download: | XML |

H. Grau und C. Th.

Wagner's elektrische Uhr.

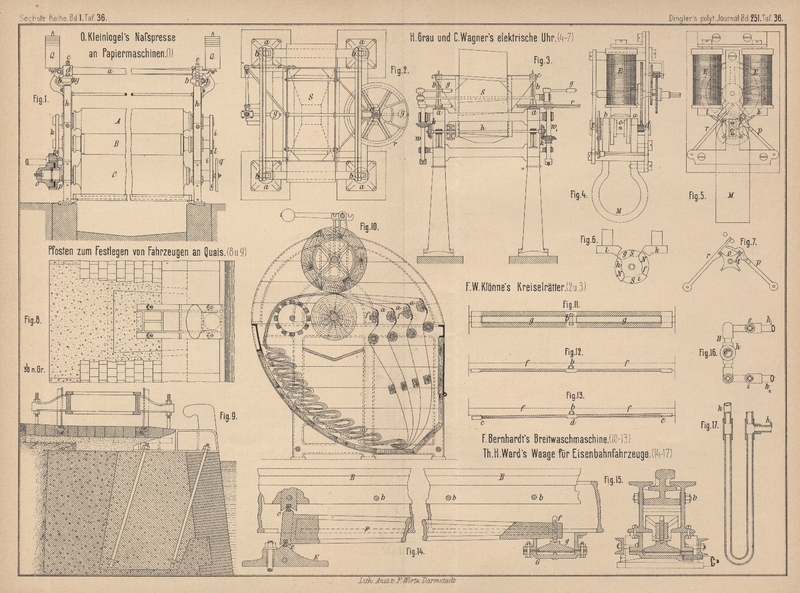

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

H. Grau und Th. Wagner's elektrische Uhr.

Die bereits in D. p. J. 1883 247 * 120 besprochene Uhr mit rotirendem Anker ist inzwischen von H. Grau unter Mitwirkung von C.

Th. Wagner in Wiesbaden noch weiter vervollkommnet worden; letzterer

änderte namentlich die Fangvorrichtung und die Stellung der Elektromagnete ab, der

erst Genannte fügte einen besonderen Sperrkegel hinzu. Die jetzige Anordnung dieses

elektrischen Zeigerwerkes ist nach der Zeitschrift des

Vereins deutscher Ingenieure, 1884 S. 62 in Fig. 4 bis

7 Taf. 36 dargestellt.

Zwischen den Schenkeln eines kräftigen, festliegenden Stahlmagnetes M ist der bei e und d (Fig. 4)

leicht drehbar gelagerte Anker angebracht: derselbe besteht aus zwei kreuzweise

gegen einander stehenden Eisenstücken, welche durch das zwischenliegende

Messingstück c unter sich und mit der Welle fest

verbunden sind. Die Eisenstücke sind von den inneren Flächen des Stahlmagnetes 0,5

bis 1mm entfernt und sind in Folge dessen durch

Influenz sehr stark magnetisch. Die den Polen des Stahlmagnetes M gegenüber stehenden Eisenstücke bilden also so zu

sagen bewegliche Polschuhe eines feststehenden Stahlmagnetes. Das neben dem Nordpole

a des Stahlmagnetes liegende Stück wird daher ein

Nordpol und das neben dem Südpole b ein Südpol. Von der

hinteren Seite (Fig. 6)

betrachtet, bilden die äuſseren Begrenzungslinien der Eisenstücke vier

sperrzahnartige Erhöhungen. Dieser Körper wird vor den Polen l und k eines Elektromagnetes E vermöge der ihm innewohnenden magnetischen Kraft

bestrebt sein, eine bestimmte Ruhelage gegen k und l einzunehmen, bei welcher die denkbar gröſste

Annäherung zwischen dem Anker und den Polen des Elektromagnetes erzielt ist. Geht

nun durch den Elektromagnet E ein passend gerichteter

Strom, so daſs k Nordpol und l Südpol wird, so wird k das Stück f abstoſsen und g

anziehen, l dagegen wird das Stück g abstoſsen und h

anziehen. Der Anker wird mithin ¼ Umdrehung machen. Um das Werk weiter zu bewegen,

ist es nöthig, einen dem ersten entgegengesetzt gerichteten Strom durch den

Elektromagnet zu schicken; in diesem Falle ist k ein

Südpol und l ein Nordpol. Der Südpol k wird also dann den Südpol g abstoſsen und den Nordpol h anziehen;

ferner wird der Nordpol l den Nordpol h abstoſsen und den Südpol i anziehen. Weil also die Uhr nur durch Wechselströme betrieben werden

kann (wie bei Hipp, vgl. 1878 227 * 558. 1883 247 * 489), so können auch die

durch Gewitter in den Lufteinleitungen inducirten Ströme, weil immer längere Zeit

gleich gerichtet, keine dauernden Störungen in einem Uhrennetze hervorbringen. Ein

solcher Inductionsstrom kann wohl, wenn er passend gerichtet ist, das Werk einmal

zum sprungweisen Gange bringen; dieses Vorgehen der Uhr um eine Minute wird aber

schon in der folgenden berichtigt, weil der dann von der Normaluhr kommende Strom

mit dem Inductionsstrome gleiche Richtung hat und deshalb die Uhr nicht weiter

bewegt.

Bei der Bewegung des Ankers kommt sowohl eine abstoſsende, als auch eine anziehende

Kraft zur Wirkung; da indessen die abstoſsende Kraft nur im ersten Theile der

Bewegung wirkt, so ist der erste Antrieb ein besonders kräftiger. Die Trägheit der

arbeitenden Theile, besonders der Zeiger, wird also mit Leichtigkeit überwunden.

Durch zweckentsprechende Veränderungen an den äuſseren Steigungscurven des Ankers

ist es gelungen, die Kraftentwickelung derart auf die einzelnen Bewegungsstufen zu

vertheilen, daſs die Kraft in jedem Augenblicke dem zu überwindenden Widerstände

annähernd proportional ist.

Die in Fig. 7 dargestellte Fangvorrichtung hat die Aufgabe, die Bewegung des

Ankers unter allen Umständen auf eine Vierteldrehung zu beschränken. Bei einer zu

kurzen Stromgebung könnte es nämlich sonst vorkommen, daſs der Elektromagnet bereits

aufgehört hätte, magnetisch zu sein, ehe der Anker seine Ruhelage erreicht hätte,

und es würde dann der sich mit groſser Geschwindigkeit bewegende Anker in der

Ruhestellung nicht aufgehalten werden, sondern dieselbe überschreiten. Solchen

Vorfällen soll die Fangvorrichtung vorbeugen. Mit der Achse c des Ankers ist ein Körper o fest verbunden,

welcher an seinen vier Ecken vorspringende Stifte trägt. In der Ruhelage des Ankers

nehmen diese Stifte die in Fig. 7

gezeichnete Stellung ein. Der Hebel p hat auf der

Rückseite seines oberen Endes eine tiefe Rille, durch welche der gerade darüber

stehende Fangstift in der Ruhestellung des Hebels frei hindurch gehen kann. Das

Spiel der Vorrichtung ist folgendes: Hat der Anker ungefähr das erste Drittel seiner

Bewegung zurückgelegt, so trifft einer der an o

befestigten Fangstifte die am oberen Ende des Hebels p

angebrachte Fläche; hierdurch wird der Hebel p

zurückgeworfen und, ehe er wieder seine Ruhelage einnehmen kann, stöſst der

Fangstift auf die Fläche t, wodurch die Bewegung des

Ankers nach vorwärts aufgehalten wird. Eine Rückwärtsbewegung ist dann auch nicht

mehr möglich, weil inzwischen der Sperrhebel r bereits

eingefallen ist. Diese Fangvorrichtung hat sich sehr gut bewährt; sie schützt das

Werk vollständig gegen die bei einer zu kurzen Contactgebung auftretenden

Störungen.

Bei den elektrischen Uhren mit rotirender Ankerbewegung wird die Bewegung des Ankers

durch einen Zahnradeingriff 1 : 15 oder, wenn eine absolute Feststellung der Zeiger

nöthig erscheint, durch eine Schraube ohne Ende auf die Zeigerachse übertragen.

Als charakteristische Eigenschaften des elektrischen Zeigerwerkes mit rotirender

Ankerbewegung gibt Verfasser folgende an: 1) Die elektrische Uhr mit rotirender

Ankerbewegung und polarisirtem Eisenanker bedarf keiner Regelung nach der

Stromstärke; sie geht sowohl mit einem, als auch mit 20 Leclanché-Elementen. 2) Bei der

groſsen Winkelbewegung des Ankers von 90° ist eine Fortbewegung der Zeiger durch von

auſsen wirkende Stöſse ausgeschlossen; aus demselben Grunde ist auch die Uhr

unempfindlich gegen kurz dauernde Inductionsströme. 3) Dauernde Störungen durch

atmosphärische Elektricität schlieſst der polarisirte Anker aus. 4) Remanenten

Magnetismus im Elektromagnete lassen die Wechselströme nicht auftreten.

Tafeln