| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 518 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

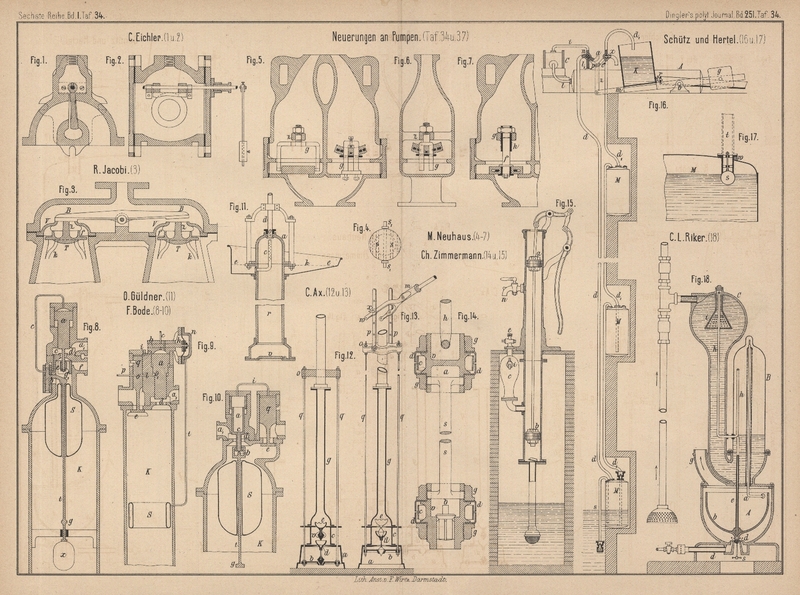

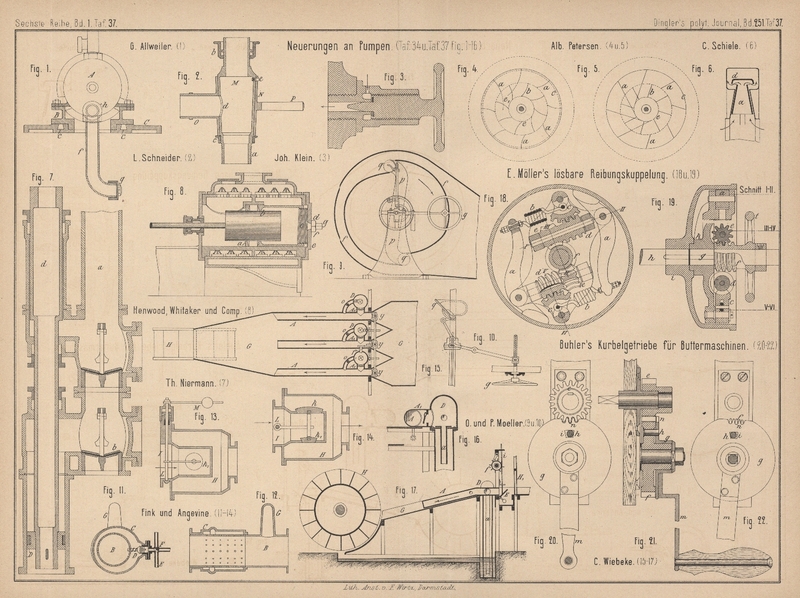

Patentklasse 59. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 34 und 37.

(Schluſs des Berichtes von S. 473 d.

Bd.)

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Bei Feuerspritzen stehen die Druckbäume gewöhnlich in

der Fahrrichtung. Will man also auf den Brandstellen die Spritze in Thätigkeit

setzen, so muſs man vorerst die Pferde ausspannen. Um dies zu vermeiden, oder doch

die Spritze in Thätigkeit setzen zu können, ehe das Ausspannen u. dgl. beendet ist,

ordnet G.

Allweiler in Radolfzell, Baden (*

D. R. P. Nr. 25177 vom 11. Mai 1883) die ganze

Pumpeinrichtung auf einer Drehscheibe an, welche auf dem Wagengestelle gewendet

werden kann. In Fig. 1 Taf.

37 ist die Einrichtung an einer Feuerspritze mit der Flügel pumpe A angedeutet. Letztere ist auf der Drehscheibe B befestigt, die mittels Schraubenbolzen mit

Trapezköpfen in der kreisförmigen Trapeznuth c des

Gestelles C geführt wird. Durch Lösen der

Schraubenmuttern können die Druckbäume der Pumpe in eine beliebige Stellung zur

Fahrrichtung gebracht werden. Eine fernere Eigenthümlichkeit dieser Spritze liegt in

dem Saugstutzen f, welcher in den Spritzenbehälter

taucht. Saugt die Pumpe aus letzterem, so verschlieſst man mit der Kapsel g den Stutzen h, während

man f offen läſst. Saugt man jedoch mittels an den

Stutzen h angeschraubter Schläuche aus Brunnen o. dgl.,

so verschlieſst man das Rohr f mittels der Kapsel g, so daſs f als

Saugwindkessel dient; dadurch soll das „lästige Zucken der Saugschläuche“

vermieden werden.

Der Schlauchentwässerungshahn von Ludw.

Schneider in Mülheim (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 23800 vom 18. Februar 1883) hat den

Zweck, das Wasser aus den Schläuchen der Feuerspritzen, Hydranten, Pumpen u.s.w.

schnell und bequem zu entfernen, sobald bei einem Brande der Schlauch an eine andere Stelle gebracht

werden soll, wobei derselbe in gefülltem Zustande seines bedeutenden Gewichtes wegen

schwer zu bewegen ist. Bisher geschah dieses Entleeren durch das umständliche

Oeffnen einer Schlauchverschraubung, während bei vorliegendem Apparate nur das

Drehen eines Hahnes nothwendig ist, um das Wasser ablaufen zu lassen.

Das in seinem mittleren Theile conische Rohr M (Fig.

2 Taf. 37) besitzt an seinem unteren Ende ein Gewinde a, wodurch das Rohr an eine Spritze o. dgl.

angeschraubt wird. Der obere Theil ist zum Anschlüsse an die Schlauchleitung mit

einer Schlauchverschraubung b versehen. Auf dem

conischen Theile des Rohres M ist eine Hülse N drehbar angebracht, welche den Rohrstutzen o und den Handgriff P

trägt und durch den Stellring c gehalten wird. Im Rohre

M befindet sich eine seitliche Oeffnung d, weiche derjenigen des Rohrstutzen O entspricht, sobald die Hülse N mittels des Griffes P auf dem Conus des

Rohres M bis zu einem gewissen Punkte gedreht wird.

Diese Drehung wird durch einen Ausschnitt in der Hülse N und einen in Rohr M eingeschraubten Stift

e begrenzt und kann der Rohrstutzen O durch Drehen der Hülse N

mit der Oeffnung d des Rohres M in Verbindung treten, um das in dem Sehlauche befindliche Wasser

abflieſsen zu lassen. Bei Inbetriebsetzung der Spritze o. dgl. wird die Oeffnung d geschlossen und nur geöffnet, wenn man das Wasser aus

dem Schlauche zu entfernen wünscht. Liegt die vordere Mündung des Schlauches tiefer

als die Spritze o. dgl., so wird beim Oeffnen des Durchganges d das Wasser aus der vorderen Mündung des Schlauches

auslaufen, während durch d Luft eindringt.

Der in Fig. 3 Taf. 37 dargestellte Lufthahn von Joh.

Klein in Frankenthal (* D. R. P. Nr. 23549 vom 2.

Februar 1883) dient zur selbsttätigen Speisung eines Pumpenwindkessels

mit Luft (vgl. 1881 239 * 98) und wird im Saugrohre

direkt unter dem Saugventile angeordnet, so daſs bei jedem Saughube des Kolbens eine

geringe Menge Luft angesaugt und beim nächsten Druckhube in den Windkessel gedrückt

wird. Vermöge der genauen Einstellbarkeit des Hahnes soll man den während des

Pumpens im Windkessel erfolgenden Luftabgang in demselben Maſse durch die durch den

Hahn angesaugte Luft ersetzen können. Einer weiteren Erklärung bedarf die Skizze

nicht.

Einen eigenthümlichen Drucksatz für Bergwerkspumpen

lieſs sich Th. Niermann in Bochum (* D. R. P. Nr. 23429 vom 24. Januar

1883) patentiren. Der Drucksatz besitzt einen Plunger d (Fig. 7 Taf.

37) und einen Scheibenkolben D von ringförmigem

Querschnitte, welche fest mit einander verbunden sind, jedoch in verschiedenen

Stiefeln spielen. Der Raum unter dem Plunger d steht mit dem Rohre a,

der Raum über dem Scheibenkolben D mit dem Räume über dem Saugventile b in Verbindung. Das Spiel der Pumpe ist folgendes: Bei

der Abwärtsbewegung des Kolbens D öffnet sich das

Saugventil, während das Druckventil b geschlossen

bleibt. Es tritt Wasser in das Pumpenrohr des Kolbens D, während das

sich über dem Druckventile befindliche Wasser von dem freien Druckquerschnitte des

Plungers gehoben wird. Bei der Aufwärtsbewegung des Kolbens D ist das Saugventil geschlossen, das Druckventil geöffnet; das über dem

Kolben befindliche Wasser wird von dem freien Druckquerschnitte des Kolbens gehoben,

während die Wassersäule den Plunger hebt, so daſs der Kolben nur einen Theil des auf

ihm lastenden Gewichtes zu heben hat.

Hiernach ist also die Einrichtung nichts anderes als eine hydraulische

Gestängeausgleichung, bei welcher der Ausgleichungskolben d im direkt an den Pumpenkolben angreifenden Gestänge eingeschaltet

ist.Für einen Drucksatz von folgenden Verhältnissen:FreierQuerschnittdesKolbens D= 1963qc„„„Plungers d= 392qcEntfernung von d bis D= 10mFörderhöhe= 400mrechnet Niermann ein

Gestängegewicht von 18373k und zum Heben

desselben eine Kraft von 97888k aus, gegen

ein Gestängegewicht von 94224k bezieh.

eine Kraft von 113068k bei einem

Drucksatze ohne diese Einrichtung.

Die Fig. 11 bis 14 Taf. 37

zeigen eine Vorrichtung, um den Abdampf einer

Dampfpumpe oder einer von der Pumpe unabhängigen Dampfmaschine durch das

Saugwasser der Pumpe niederzuschlagen und die Menge des Saugwassers von der Menge

des zu condensirenden Dampfes abhängig zu machen. Die Vorrichtung wird nach dem Scientific American, 1884 Bd. 50 S. 5 von Fink und Angevine in Mount Riga, N.-Y., gebaut.

Textabbildung Bd. 251, S. 520

In der Nähe des Pumpenkörpers A ist das Saugrohr B auf seinem ganzen Umfange durchlöchert und

excentrisch von einem Mantel C umgeben (vgl. Fig.

11 und 12 Taf.

37), in welchen der Abdampf durch das Rohr E und das

Rückschlagventil D eingeleitet wird. Bei F ist ein Dreiwegehahn angeordnet, welcher gestattet,

den Abdampf beim Anlassen der Pumpe zuerst in die freie Luft zu leiten. Dicht an der

Pumpe ist in B noch ein kleiner Saug Windkessel G vorgesehen. Hinter dem Mantel C erweitert sich das Saugrohr bei H stark

(vgl. Fig. 13 und 14) und

setzt sich dann in der ursprünglichen Gröſse bis zum Saugbehälter fort. In diese

Erweiterung H ist ein nach der Pumpe hin geschlossener,

hinten aber offener Topf I eingesetzt, welcher oben und

unten 2 Ventilöffnungen verschiedener Gröſse besitzt. Dieselben werden von fest mit

einander verbundenen Ventilen k, k1, welche zusammen ein Doppelsitzventil bilden,

geschlossen, durch deren Steg ein Arm geführt ist, welcher auf eine nach auſsen

gehende und hier mit einem Gewichtshebel M versehene

Achse L aufgekeilt ist. Bei regelmäſsigem Betriebe der

Pumpe tritt das Wasser in der Pfeilrichtung in den Topf I ein, strömt dann unter Ueberwindung des Druckes, welchen das Gewicht M auf die Ventile k, k1 ausübt, durch dieselben in das Rohr B. Hier trifft das Wasser mit dem durch die Löcher

eintretenden Dampfe zusammen und schlägt letzteren nieder. Je nach der Belastung der

Ventile soll die Menge des angesaugten Wassers der Menge des Abdampfes angepaſst

werden. Nähere Angaben über die Verwendungsarten der Vorrichtung sind in der

angegebenen Quelle nicht mitgetheilt.

Neuerdings sucht man die Vortheile der einfachen Plungerpumpen auch auf doppelt wirkende Kolbenpumpen zu übertragen, bei

welchen bekanntlich Cylinder und Kolben abgedreht werden. Fig. 8 Taf.

37 zeigt z.B. eine Pumpe von Henwood, Whitaker und

Comp. in Philadelphia, bei welcher nach dem Engineering and Mining Journal, 1883 Bd. 36 S. 82 lediglich der Kolben

abgedreht ist und der Cylinder durch eine m der Mitte

der Pumpe liegende Stopfbüchse gebildet wird. Man könnte derartige Pumpen also

doppelt wirkende Plungerpumpen nennen, wenn nicht dazu eine durch einen

Cylinderdeckel geführte Kolbenstange gehörte. Die innere Stopfbüchse wird durch zwei

im Plungergehäuse hegende Bronzeringe a und b gebildet, von welchen letzterer nach hinten

verlängert und dicht unter dem Gehäusedeckel mit einem inneren Gewinde versehen ist.

In dieses faſst eine Schraube c, welche mittels des

Zapfens d den Deckel e

durchdringt, hier durch eine Mutter f festgehalten wird

und am Ende ein Vierkant g besitzt. Derartige

Stopfbüchsen sollen bis zu 6 Monaten vollkommen dicht halten und werden dadurch

angezogen, daſs man die Mutter f etwas löst und nun die

Schraube c mittels eines auf g aufgesteckten Schlüssels dreht. Dabei preſst sich der gegen Drehung

gesicherte Ring b gegen das Packungsmaterial und

dichtet die Stopfbüchse von Neuem. Die Pumpen sollen sich besonders zum Fördern von

Abwässern eignen.

Einen eigenthümlichen Apparat zum Beben von

Flüssigkeiten hat G. J. Wesch in Eppelheim,

Baden (* D. R. P. Nr. 25576 vom 13. Februar 1883) angegeben; derselbe besteht aus der Verbindung einer

Saug- und Druckpumpe mit einem Feder- oder Gewichtsmotor und einem in dem Druckrohre

der Pumpe befindlichen Abzapfhahne. Der Feder- oder Gewichtsmotor greift direkt an

den Kolben der Pumpe an und wird, nachdem er aufgezogen ist, mit der Kolbenstange in

Verbindung gesetzt. Der Apparat arbeitet dann so lange, als der Abzapfhahn im

Druckrohre geöffnet ist. Schlieſst man denselben, so hört auch die Bewegung des

Motors auf; dieselbe beginnt aber sofort aufs Neue, wenn man den Abzapfhahn wieder

öffnet. Der Apparat kann als Hauswasserleitung, für Springbrunnen, zum Bierpumpen

u.s.w. Verwendung finden. Im letzteren Falle verdichtet derselbe Luft, welche das

Hochdrücken des Bieres bis zur Zapfstelle bewirkt. – In der Patentschrift sind

verschiedene derartige Verwendungsarten erläutert; dieselben lassen den Apparat für

manche Fälle nicht ganz ungeeignet erscheinen.

C.

Wiebeke in Berlin (* D. R. P. Nr. 25547 vom 8. Mai

1883) schlägt vor, das Aufschlagwasser von oberschlägigen Wasserrädern dadurch zu vermehren, daſs im Gerinne des

Rades saugende Stoſsheber, deren Saugrohre in den

Mühlgraben tauchen, angeordnet werden. Wiebeke denkt

sich eine derartige Einrichtung folgendermaſsen: In dem Gerinne G (Fig. 15 bis

17 Taf. 37) des Wasserrades H sind

Leitröhren A angeordnet, deren Einlaufe y die ganze Breite des Gerinnes G einnehmen. Von den Leitröhren A führen mit

sich nach A öffnenden Ventilen versehene Stutzen A1 zu den Windkesseln

D, während die Saugröhren a der letzteren in das Wasser des Mühlgrabens tauchen. In den Einlaufen

der Leitröhren A sind sich nach unten öffnende Klappen

E mit Gegengewichten angeordnet, welche durch

einstellbare Stangen i offen gehalten werden

können.

Nachdem mit Hilfe der Kurbel f die Stangen i gesenkt sind, so daſs letztere die Sperrklappen E offen halten und die Hähne in den Zweigleitungen o geöffnet sind, wird die Schütze H1 gezogen. Das Wasser

tritt dann in die Leitröhren A ein und füllt

gleichzeitig durch die Rohre o die Saugröhren a. Ist dies geschehen, so schlieſst man die Hähne in

o und hebt die Stangen i mit Hilfe der Kurbel f so hoch, daſs sie

das Zuschlagen der Klappen E nicht mehr hindern. Die

Klappen schlagen dann in Folge der Wasserströmung zu; weil aber das in den

Leitungsröhren A befindliche Wasser in Bewegung ist,

wird hinter der zugeschlagenen Klappe E ein luftleerer

Raum entstehen, worauf dessen Wasser durch Da aus dem

Mühlgraben herausgesaugt und in die Leitröhren gefördert wird. Nach einiger Zeit

erfolgt das Oeffnen der Sperrklappen E selbstthätig

durch die bei E angebrachten Gewichte, das

Gerinnewasser tritt wieder in A ein und das Spiel des

Stoſshebers setzt sich in der geschilderten Weise fort.

C.

Schiele in Frankfurt a.

M. (* D. R. P. Nr. 24421 vom 28. März

1883) sucht die Leistung von Centrifugalpumpen und Ventilatoren dadurch zu vergröſsern, daſs er um die

äuſseren Enden der Flügel a (Fig. 6

Taf. 37) einen Blechring

d legt, dessen Ränder nach innen umgebogen sind und

welcher, an den Flügelrädern befestigt, mit diesen rotirt. Die angesaugte Luft wird

dadurch gezwungen, parallel der Achse auszutreten, was einen günstigen Einfluſs

besonders auf die Pressung des Windes bei Gebläsen haben soll.

Das Patent von Alb. Petersen in Düsseldorf (* D. R. P.

Nr. 22883 vom 19. November 1882) bezweckt eine Verbesserung der Wirkung

von Flügelrädern mit gekrümmten oder geraden Schaufeln,

welche nicht radial gestellt sind. Bei derartigen Ventilatoren hat man es nicht in

der Hand, den Flügeln nach dem Mittelpunkte zu die erforderliche Länge zu geben;

denn wie aus Fig. 4 und

5 Taf. 37 hervorgeht, rücken die (punktirten) inneren Verlängerungen der

Flügel a so nahe an einander, daſs bei e1 kein genügender

Zwischenraum zum Eintritte der Luft vom Mittelpunkte aus bleibt; bei weiterer

Verlängerung schneiden sich die Flügel sogar und schlieſsen den Lufteintritt

vollkommen ab. Der gewünschte Zweck wird bei vorliegenden Constructionen nun dadurch

erreicht, daſs man mehrere concentrische Reihen von Flügeln anordnet, wie aus der

Zeichnung ersichtlich, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, den senkrechten Abstand

e der inneren Flügelkanten entsprechend groſs zu

belassen, a ist die äuſsere, b die innere Flügelreihe, c sind die

Seitenscheiben des Ventilators.

O. Moeller und P. Moeller in

Berlin (* D.

R. P. * Nr. 25178 vom 11. Mai 1883) umhüllen die Wurfröhren p (Fig. 9 Taf.

37) von sogen. Wurfrädern mit einem Blechmantel f, um den Luftwiderstand bei der Bewegung der Räder zu

vermindern. Auſserdem sind die Mündungen der Wurfröhren p mit durch das Handrad g (Fig. 10)

einstellbaren Klappen q versehen, um den Abfluſs der

gehobenen Flüssigkeit entsprechend der Rotationsgeschwindigkeit regeln zu

können.

In letzterer Zeit sind von W. Rodler bezieh. Veitmeyer in der Zeitschrift

des Vereins deutscher Ingenieure, 1884 S. 139 und 168 bez. S. 167

Betriebsergebnisse mit Pulsometer veröffentlicht worden, auf welche in der

Einleitung hingewiesen wurde, um sie nun hier wiederzugeben.

Im J. 1877 gelangte ein Pulsometer Nr. 4Dieser Pulsometer entspricht in Bezug auf seine Leistung dem Pulsometer Nr. 4

der Neuhaus'schen Preisliste. Letzterer hat

eine Höhe von 860mm, eine Breite von

482mm und eine Tiefe von 360mm, wiegt 131k and kostet 650 M.; die Leistungsfähigkeit bei 10m Förderhöhe wird zu 320l in der Minute angegeben. mit

Kugelumsteuerung und Kautschukventilklappen bei der Carl-Ludwigsbahn in Lemberg zur Aufstellung und war dazu bestimmt, für den

Fall einer Betriebseinstellung einer der gewöhnlichen Wasserstationsdampfpumpen als

Aushilfe zu dienen.

Die ersten Versuche wurden in der Centralstation Lemberg

vorgenommen, wo zur Wasserversorgung der beiden Locomotivheizhäuser bis dabin zwei

kleine stehende Dampfpumpen von 3 bis 4e in

Verwendung waren und wo das für die Locomotiven benöthigte Speisewasser aus einem Brunnen

auf eine Höhe von 3 bis 5m angesaugt und durch

eine 25m lange Druckleitung auf 10m Druckhöhe gefördert wurde.

Auſserdem wurde der Pulsometer unter weit ungünstigeren

Verhältnissen auf der Wasserstation Krasne in Thätigkeit gesetzt. Hier betrug die

Saughöhe 3 bis 5m, die Länge der Saugleitung

jedoch 110m, die Förderhöhe 14m, die Länge der Druckleitung aber 850m. Der Pulsometer wurde einfach an die Stelle der

Dampfpumpe gesetzt und mit den vorhandenen Saug- und Druckleitungen und der

Dampfleitung durch starke Kautschukschläuche und Kupferrohre verbunden.

Die Betriebsergebnisse sind in folgenden Tabellen

zusammengestellt:

Lemberg, vom 15. bis 30. Juli 1877

Dampfpumpe

Pulsometer Nr. 4

Saughöhe

3 bis 5m

3 bis 5m

Druckhöhe

10

10

Wagerechte Länge der Saugleitung

3 bis 5

3 bis 5

„ „ der

Druckleitung

25

25

Dampfspannung im Kessel

k/qc

1,5/2

2,75

4

1,5/2

2,75

4

Umdrehungen der Dampfpumpe bez.

Doppelpulsschläge des Pul- someters in 1 Minute

31/32

32/33

34

24

32

40

Kohlenverbrauch in 1 Stunde.

k

31,7

31,3

34,2

30,7

37,7

43,2

Geförderte Wassermenge, cbm in 1

Stunde

13,5

13,72

14,10

16,5

19,5

21,0

Durch 100k Kohle geförderte Wasser- menge

cbm

42,5

43,8

41,2

53,8

51,5

48,6

Der bei 100k Kohle erzielte Nutz- effekt beim Pulsometer ist

also gröſser um

Proc.

–

–

–

26,5

17,5

17,9

Temperatur des Wassers in

der Saugleitung

Grad

19

19

19

19

19

19

Desgl. in der Druckleitung

„

„

„

21,5

21,5

21,5

Krasne, vom 30. Juli bis 17. Aug. 1877

Dampfpumpe

Pulsometer Nr. 4

Saughöhe

3,1m

3,1m

Druckhöhe

14

14

Länge der Saugleitung

110

110

„ „ Druckleitung

850

850

Dampfspannung im Kessel.

k/qc

2/2,5

3

4

2/2,5

3

4

Umdrehungen der Dampfpumpe bez.

Doppelpulsschläge des Pul- someters in 1 Minute

28

30/32

30/32

12/18

14/20

20/30

Kohlenverbrauch in 1 Stunde.

k

34

48

58,7

33

40,6

48,0

Geförderte Wassermenge, cbm in 1

Stunde

6

7,72

7,7

5,7

8,0

11,8

Durch 100k Kohle geförderte Wasser- menge

cbm

18,1

16,0

13,1

17,3

19,7

24,6

Der bei 100k Kohle erzielte Nutz- effekt beim Pulsometer ist

also gröſser um

Proc.

–

–

–

4,3

22,2

87,7

Temperatur der Wassers in

der Saugleitung

Grad

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Desgl. in der Druckleitung

„

„

„

21,5

21,5

21,5

Wie aus diesen Tabellen zu ersehen ist, sind die auf beiden

Stationen erzielten stündlichen Fördermengen ziemlich von einander abweichend, was

wohl hauptsächlich in den schon erwähnten durchaus verschiedenen örtlichen

Verhältnissen seine Begründung findet; mit Ausnahme eines einzigen Falles (bei 2at,5 Dampfspannung in Krasne) lieferte jedoch der

Pulsometer durchweg gröſsere Wassermengen als die Dampfpumpe. Berechnet man aber die

durch 100k Kohle geförderte Wassermenge, was in

den meisten Fällen am wichtigsten ist, so ersieht man daraus, daſs dieselbe, mit

Ausnahme eines einzigen Falles, im Allgemeinen bedeutend gröſser ist als bei der

Dampfpumpe, daſs somit durch ein und dieselbe Menge Kohle

beim Pulsometer ein bedeutend höherer Nutzeffekt erzielt worden ist.

Auf Grund dieser günstigen Ergebnisse wurde später in Lemberg ein

Hall'scher Pulsometer Nr. 6 aufgestellt, welcher

jedoch keine Kugel- sondern eine Zungensteuerung besaſs. Dieser Pulsometer Nr. 6

(und später ein Apparat Nr. 7) konnte aber, trotzdem an der Steuerung ein Fehler

nicht nachweisbar war und trotzdem die Saughöhe des Pulsometers durch Heben und

Senken desselben verändert wurde, nicht in Gang gebracht werden. Erst ein dritter

Hall'scher Pulsometer Nr. 7 von C. Eichler in Wien ging sofort tadellos und arbeitete

über 1 Jahr, wobei nur einmal die Kautschukklappen ausgewechselt werden muſsten. Die

metallene Steuerzunge arbeitete zwischen Metallsitzen, welche zwischen den Kammern

und dem Steuergehäuse eingeklemmt waren. Dieser Pulsometer arbeitete mehr als ein

Jahr ohne Ausbesserung. Dann wurde die Auswechselung der Steuerung nothwendig,

wonach die Leistung allmählich bis auf 28cbm fiel,

ohne daſs es bisher gelungen wäre, durch Regelung der Luftventile u.s.w. eine

bessere Wirkung zu erzielen.

Es bleibt also ein Mangel des Pulsometers, daſs man die

Veranlassungen seiner zuweilen geringeren Leistungsfähigkeit nicht mit Sicherheit

ermitteln und beseitigen kann.

Diese Mittheilungen geben a. a. O. S. 211 zu Einwendungen seitens

H. A. Hülsenberg in Freiberg i. S. und L. Ehrhardt in Saarbrücken Veranlassung, wobei Rodler in Betreff der Dampfpumpen zugibt, daſs

dieselben nicht zu den besten Constructionen gehörten,

da es einfach wirkende Kolbenpumpen mit Rädervorgelege von 184mm Pumpenkolbendurchmesser und 263mm Hub sind, welche bei 30 minutlichen Umdrehungen

der Pumpenwelle 55 bis 60 Proc. Nutzeffekt geben. Rechnet man die tabellarischen

Versuchsresultate auf die Vergleichsunterlage um, wie viel

Liter Wasser in jedem Falle durch 1k

Dampf auf Im gehoben wurden, so erhält man:

Für die Dampfspannung

1,5 bis 2at

2at,75

4at

Bei der Dampfpumpe

1426l

1461l

1374l

Beim Pulsometer

1791

1724

1620

Für die Dampfspannung

–

3at

4at

Bei der Dampfpumpe

–

989l

1410l

Beim Pulsometer

–

1225

745

Rodler glaubt also, als Thatsache

festhalten zu dürfen, daſs selbst unter den ungünstigen

Verhältnissen (insbesondere die 850m lange Druck-

und 110m lange Saugleitung) die Verwendung des

Pulsometers nicht nur möglich, sondern wesentlich vortheilhafter war als diejenige

der Dampfpumpe, und hält es fraglich, ob in diesem Falle selbst die vorzüglichste

direkt wirkende Pumpe bessere Resultate ergeben würde.

Nicht minder wichtig sind die Versuche, welche kürzlich mit einem Neuhaus'schen Pulsometer in Berlin gemacht wurden. Der

Pulsometer hatte die Aufgabe, siedende Lohbrühe nach

verschiedenen Orten einer Lohgerberei zu drücken.

Die Versuche wurden bei einer Temperatur der zu hebenden

Flüssigkeit von 80° begonnen und die Flüssigkeit mehr und mehr erwärmt. Dabei

stellte sich heraus, daſs, obgleich die Zahl der Pulsschläge bei demselben

Dampfdrucke mit der erhöhten Temperatur abnahm, und zwar von 156 bis 138°, die mit

jedem Pulsschlage gehobene Wassermenge doch zunahm. Anfangs waren es 2l,07 bei 80°, nachher 2l,12 bei 90° auf jeden Pulsschlag. Diese

Erscheinung hat sich bei allen Versuchen gezeigt. Das langsamere Arbeiten hatte also

trotz der höheren Temperatur der Flüssigkeit eine bessere Wirkung der

Pulsometerspiele zu Folge. Dagegen wurde bei 90° bemerkt, daſs der Schlag des

Dampfventiles allmählich schwächer wurde; bei 92 oder 93° arbeitete der Pulsometer

nur noch matt, hatte

statt 156 nur noch 100 Pulsschläge und hörte bei 94° eine Zeit lang ganz auf zu

arbeiten, fing dann aber wieder an und setzte wieder aus, arbeitete überhaupt nur

ganz unregelmäſsig und mit langen Unterbrechungen.

Die zu hebende Lohbrühe befand sich in einer Grube von 2m,85 Tiefe. Der Pulsometer stand in einer daneben

gelegenen Grube und zwar mit seiner Steuerung 1m,60 unter dem oberen Grubenrande. Die Brühe gelangte durch ein Heberrohr,

welches 2m,56 in die gefüllte Grube hineinreichte,

zum Pulsometer. Die Druckhöhe betrug 4m. Das

Dampfrohr war nahe am Kessel 25mm und dann 13mm weit. Die Gesammtlänge der Dampfleitung betrug

etwa 15m; das 9mm weite Dampfzulaſsventil war etwa um ⅔ des gewöhnlichen Hubes geöffnet.

Der Pulsometer war ganz aus Bronze, weil Lohbrühe Eisen angreift, und hatte die

Gröſse Nr. 2, (welche nach der Preisliste bei 5m

Förderhöhe in der Minute bis 170l Wasser

liefert).

Nachstehend sind einige Ergebnisse des Versuches

zusammengestellt:

Dampfdruckim Kessel

Dauer

desVersuchesMin.

Temper. der Flüssigkeit

Minutl.Pulsschläge

Geförderte Flüssigkeit

vor

nach

im Ganzencbm

minutlichchm

min. 1 Puls-schlag

dem Versuche

3,6at

3

80°

80°

156

0,960

0,320Es stimmt diese Leistung nicht mit der des in der Preisliste als Nr.

2 angegebenen Pulsometers. Ein Pulsometer Nr. 3 gibt bei 5m Förderhöhe 325l Wasser in der Minute.

2,07l

3,71

3

85

82 ½

150

0,940

0,313

2,09

3,85

3

90

86

138

0,879

0,293

2,123