| Titel: | E. Möller's lösbare Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 526 |

| Download: | XML |

E. Möller's lösbare Reibungskuppelung.

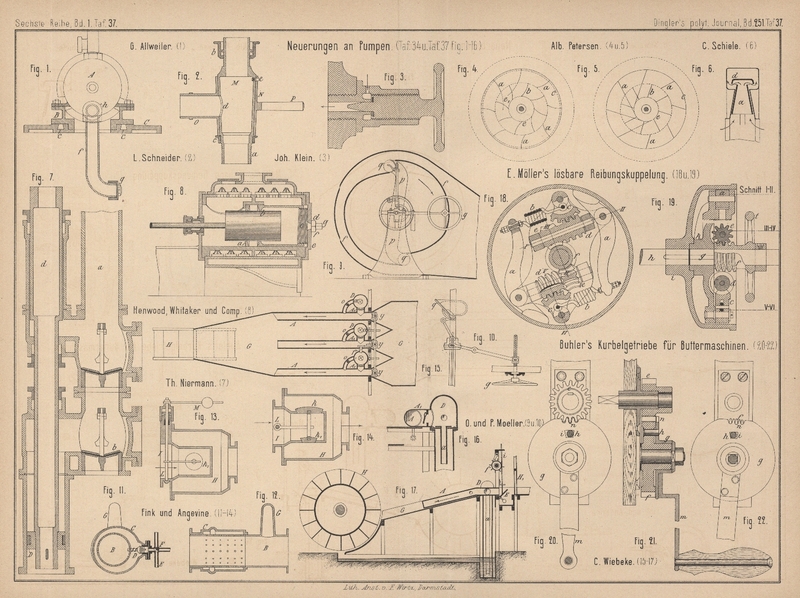

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

E. Möller's lösbare Reibungskuppelung.

Im Allgemeinen bedürfen Reibungskuppelungen für die Uebertragung einigermaſsen

bedeutender Kräfte einer starken Uebersetzung zum Anpressen der Reibungsflächen, was

meistens zu ziemlich verwickelten und unhandlichen Anordnungen führt, wenn man nicht

hydraulischen Druck verwenden will (vgl. Lübecker

Maschinenbau-Gesellschaft 1883 249 * 430). Bei

der nachfolgend beschriebenen, von E. Möller in

Berlin (* D.

R. P. Kl. 47 Nr. 24831 vom 21. März 1883) angegebenen lösbaren

Reibungskuppelung ist dagegen eine starke Uebersetzung in verhältniſsmäſsig

einfacher Weise mittels Hebel und zweimaliger Anwendung der Schraube ohne Ende

erzielt und dabei der ganze Mechanismus so gedrungen construirt, daſs er vollständig

im Inneren der mit dem einen Wellenende verbundenen Bremsscheibe Platz findet (vgl.

Dohmen-Leblanc 1882 243

* 273).

Wie aus Fig. 18 und

19 Taf. 37 hervorgeht, besteht diese Kuppelung im Wesentlichen aus den

beiden Bremsbacken a, welche als Hebel ausgebildet sind

und an deren längere Arme die beiden starken Schraubenfedern b angelenkt sind, ferner aus den Schneckenradausschnitten c, den in dieselben eingreifenden und mit den

Schneckenrädern e ein Ganzes bildenden Schrauben ohne

Ende d, sowie aus der in die Schneckenräder

e eingreifenden und mittels des Handrades t bethätigten Schraube ohne Ende f. i ist der auf dem einen Wellenende h festgekeilte Bremsring, k eine auf dem anderen Wellenende g

befestigte Scheibe, welche die Lagerungen für die Theile a,

c, e und d trägt. Durch entsprechende Drehung

des Handrades t werden nun die Bremshebel gegen den

ausgebohrten Rand von i gepreſst oder davon

abgehoben.

Wie die Bewegung von f nach a übertragen wird, ist aus der Zeichnung leicht ersichtlich. Die

eingeschalteten Federn b haben den Zweck, den Druck auf

die Bremsfläche allmählich wachsen zu lassen und auf beide Bremsflächen möglichst

gleichmäſsig zu vertheilen, sowie bei Erschütterungen ein unbeabsichtigtes Lösen der

Kuppelung unmöglich zu machen.

Selbstverständlich kann dieselbe Anordnung auch zum Ein- und Ausrücken von Zahnrädern

oder sonstigen Maschinentheilen benutzt werden.

Tafeln