| Titel: | K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 527 |

| Download: | XML |

K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen u. dgl.

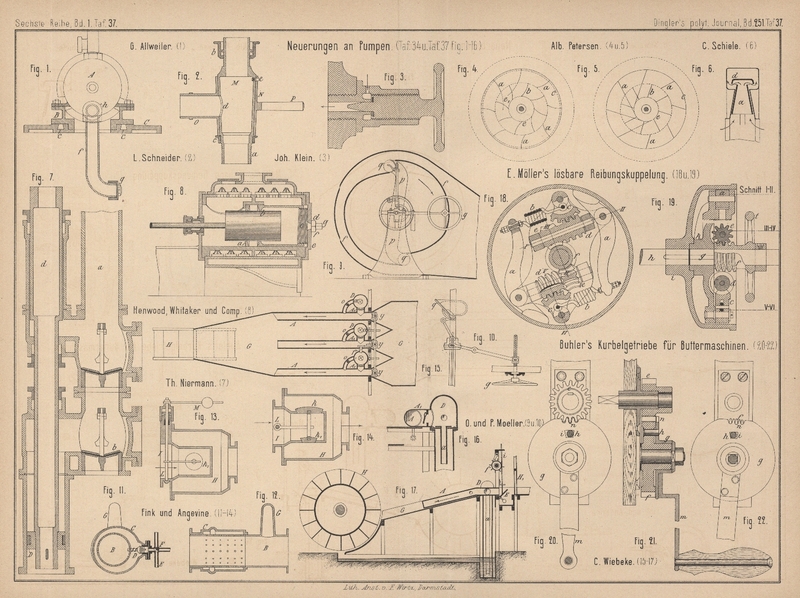

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen.

Um bei den bekannten Buttermaschinen ein Emporheben der Flügelradwelle und dadurch

eintretende Ausrückung des auf ihr sitzenden Getriebes aus dem durch die Handkurbel

bethätigten Zahnrade zu verhindern, wird letzteres zuweilen mit einem Deckel

versehen, welcher die Zahnlücken noch überdeckt. Soll nun das Triebrad auf der

Flügelwelle entfernt werden, so muſs man zunächst diesen Deckel abnehmen. Um diese

immerhin zeitraubende Arbeit zu umgehen, hat K. E. Buhler in

Buttstädt (* D. R. P. Kl. 47 Nr.

25120 vom 5. Juni 1883) die nachfolgende in Fig. 20 bis

22 Taf. 37 dargestellte Einrichtung getroffen.

Die Kurbel m ist mit der Deckplatte g fest verbunden und mit dieser um die Nabe des

Zahnrades f lose drehbar. Die Mitnahme des letzteren

erfolgt mittels eines Zapfens h, welcher in einen

Schlitz i der Platte g

eintritt. An einer Stelle ihres Umfanges ist nun die Platte g mit Aussparungen n versehen, welche bei

zurückgedrehter Kurbel mit den Zahnlücken des Rades f

zusammenfallen und das Einschieben des Triebes e

gestatten, wie Fig. 20

zeigt. Der Spielraum des Zapfens h im Schlitze i ist nun aber so bemessen, daſs die Platte g sich beim Vorwärtsdrehen der Kurbel zunächst um eine

halbe Theilung gegen das Rad f verdreht, so daſs die

zwischen den Aussparungen n stehen gebliebenen

zahnförmigen Fortsätze über die Zahnlücken des Rades treten und ein Emporheben des

Triebes e auch an dieser Stelle beim Vorwärtsdrehen der

Kurbel verhindern.

Tafeln