| Titel: | Neuerungen an Sortirapparaten für Holzstoff. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 528 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sortirapparaten für

Holzstoff.

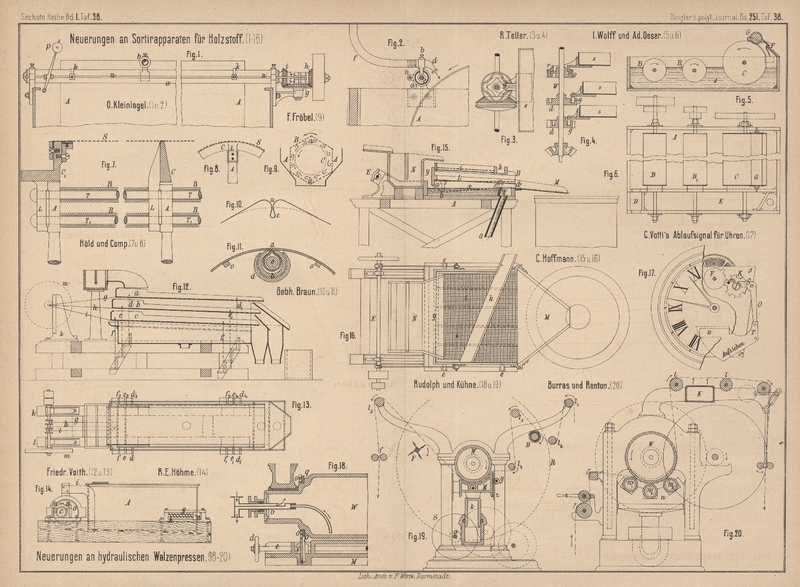

Patentklasse 55. Mit Abbildungen auf Tafel 38.

Neuerungen an Sortirapparaten für Holzstoff.

Die Sortirapparate haben von dem von den Schleifgängen zuflieſsenden Holzschliffe

vorerst die Splitter zurückzuhalten und dann denselben je nach den gröberen und

feineren Fasern in verschiedene Qualitäten zu sondern, von denen die gröbsten meist

dem Raffineur zum Feinmahlen zugeführt werden. Dieser Zweck wird erreicht durch eine

Anzahl auf einander folgender Siebe mit immer zunehmender Feinheit, welche der

Holzschliff zu durchflieſsen hat, wobei sich an den Sieben die gröberen Fasern

absetzen und in geeigneter Weise dann zu entfernen sind. Die Apparate unterscheiden

sich in der Hauptsache nach der Form der benutzten Siebflächen, indem dieselben

entweder drehende Cylindersiebe oder hin und her bewegte ebene Siebe sind.

(Abweichend ist die Grellinger Sortirmaschine gebaut,

welche * S. 61 d. Bd. beschrieben ist.)

Die Sortirapparate mit Cylindersieben, welche sich in den Holzschleifanlagen von Völler bezieh. Bell (vgl.

1874 214 * 5) und Bergès

(vgl. 1878 229 * 37) vorfinden, sind die älteren und in

ihrem Betriebe und ihrer Unterhaltung wohl auch angenehmsten, haben aber den

Uebelstand, den im Troge, in welchem der Sortircylinder läuft, zuflieſsenden

Holzstoff nach der Seite hin, wo die Siebfläche aus dem Wasser aufsteigt, zusammen

zu drängen, so daſs sich derselbe verdickt, zusammenballt und die Scheidung der mit

dem Wasser durch die Siebfläche in den Cylinder mitzunehmenden feineren Fasern

erschwert. Auch setzt sich die Siebfläche bei ihrem Eintritte in den Stoff bald zu,

wird in demselben auf eine groſse Strecke nutzlos bewegt und bedarf einer stetigen

Reinigung.

Diese Reinigung geschieht durch ein längs des Cylinders angebrachtes Rohr, welches

fortwährend aus vielen kleinen Oeffnungen Wasser durch das Sieb spritzt. Es hat

diese Einrichtung den Nachtheil, daſs die einzelnen feinen Wasserstrahlen in Folge

der Vertheilung des Druckes zu schwach sind, durch die vollgesetzten Maschen des

feinen Drahtgewebes zu dringen. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes wendet Osc.

Kleinlogel in Wildbad (* D. R. P. Nr. 18571 vom 29. November 1881) einen Gesammtstrahl an, welcher längs der zu

reinigenden Siebfläche hin- und hergeführt wird. Längs des Siebcylinders A (Fig. 1 und

2 Taf. 38) wird in einer Führung a durch

eine Schraube c das zugleich als Mutter ausgebildete

Auge b für das Mundstück d

des biegsamen Wasserschlauches f hin- und herbewegt.

Die Schraube c erhält die abwechselnde Rechtsund

Linksbewegung durch das Wendegetriebe h, g, i, welches

von der Stange n mit den beiden stellbaren Nasen k und dem Gewichtshebel p

umgesteuert wird, so oft das Auge b am Ende seines

Weges gegen die Nase k links oder rechts anstöſst. –

Diese Art der Reinigung kann ebenso gute Anwendung für alle übrigen bei der Papier- und

Pappenfabrikation vorkommenden Siebflächen und Filze finden.

Zur steten Reinigung des Cylindersiebes durch den zu sortirenden Stoff selbst ist von

F.

Fröbel in Constantinhütte bei Freiberg i. S. (* D. R. P. Nr. 21667 vom 30. Juli

1882) die in Fig. 9 Taf.

38 skizzirte Einrichtung eines Sortirapparates angegeben. Von den Schleifgängen

gelangt der Holzschliff in den Kasten A, in welchem

sich das sechseckige Sieb B bewegt. Splitter bleiben in

dem Kasten A zurück und der Stoff tritt in das Sieb B, aus welchem die gröbste Sorte Stoff seitlich

abflieſsen kann, um zur Feinmühle zu gelangen. Die feinern Fasern treten durch den

sich drehenden Siebcylinder C, um ebenfalls seitlich

abzuflieſsen. Die Schaufeln a nehmen bei ihrer Bewegung

um den Cylinder C den Stoff am Boden des Siebes B auf und entleeren sich, nachdem sie die höchste

Stelle überschritten, auf den Cylinder C, wodurch

dieser von dem sich ansetzenden Stoffe befreit und gereinigt wird. Durch die stete

Bewegung des Stoffes werden Zusammenballungen desselben vermieden und die Fasern

leichter sortirt.

Die verschieden feinen Siebcylinder sind gewöhnlich stufenweise auf einander folgend

angeordnet (vgl. 1874 214 * 5) und läuft jeder in einem

besonderen Troge. Bei dem Sortirapparate von I. Wolff

und Ad. Oeser Nachfolger in Penig (* D. R. P. Nr. 23618

vom 3. Januar 1883) laufen mehrere Siebcylinder in einem Troge und wird bei gleicher

Feinheit der Siebflächen und gleichem Höhenstande des Stoffes inner- und auſserhalb

der Cylinder eine verschiedene Scheidung oder Sortirung des Stoffes durch die

Verschiedenheit der Umfangsgeschwindigkeiten erreicht. Der in Fig. 5 und

6 Taf. 38 dargestellte Sortirapparat hat 3 Cylinder, von denen der letzte

und gröſsere der sogen. Entwässerungscylinder C ist, an

dem sich der grobe Splitterstoff absetzt, der von welcher Abnehmwalze G von dem Abstreifer F

dann abgenommen und der Feinmühle zugeführt wird. Der zu sortirende Stoff' flieſst

bei D in den Trog A und

kommt hier mit dem ersten Sortircylinder B in

Berührung, welcher den feinsten Stoff durchläſst und in den Vorkasten E fördert; letzterer wird durch eine Schütze in zwei

Theile geschieden, von denen jeder seine besondere Abfluſsöffnung erhält; der

Zufluſs erfolgt für die eine Abtheilung aus dem Cylinder B, für die andere Abtheilung aus dem zweiten Cylinder B1, welcher den im

Troge A noch übrigen feinen Stoff durchläſst. Der

Cylinder B besitzt eine gröſsere Umfangsgeschwindigkeit

als der Cylinder B1 und

nimmt ersterer deshalb stets feineren Stoff auf als letzterer. Durch die Aenderung

der Geschwindigkeiten hat man es m der Hand, mittels

dieser gleichen Cylinder verschiedene Stoffsorten zu erzielen. Auch bei drei oder

mehr solchen Cylindern gestaltet sich die Sortirung genau so; die nachfolgenden

Cylinder erhalten immer abnehmende Geschwindigkeit, Man kann dann auch die Cylinder

paarweise zusammen arbeiten lassen.

Die Sortircylinder werden in der Art hergestellt, daſs man ein endlos

zusammengewebtes Metallgewebe oder ein dem Umfange entsprechendes Stück desselben

auf einer Anzahl auf einer Welle sitzender Armkreuze befestigt. Es gibt dieses

Verfahren die gröſste Stabilität; doch hat es den Uebelstand, daſs man bei einer

Reinigung oder Ausbesserung des Siebmantels das Sieb von den Armkreuzen nicht

abnehmen kann. Man führt zwar die Sortircylinder auch ohne durchgehende Welle und

Stützkreuze aus, wobei dieselben dann auf Rollen ruhen und von diesen die Drehung

empfangen (vgl. Bell 1874 214 * 5); doch ist die Sicherheit der letzteren dabei einigermaſsen

beeinträchtigt.

Das leichte Abnehmen des Siebmantels, ohne die Stützkreuze vorher von der Welle lösen

zu müssen, gestattet die in Fig. 7 und

8 Taf. 38 dargestellte Einrichtung von Höld und Comp. in

Villingen i. B. (* D. R. P. Nr. 18882

vom 5. Januar 1882). Die Endringe C1, auf welchen der Siebmantel S befestigt, und die Mittelringe C, die denselben stützen, sind mit an die Armkreuze A geschraubten Lappen L

versehen. Die Befestigung geschieht jedoch für alle auf der Welle aufgekeilten

Armkreuze mit denselben Schrauben T und T1, wobei die zwischen

aufgeschobenen Rohre R das Festliegen der Mittelringe

sichern.

Zur Vermeidung der Naht auf den Sortirsieben, wie auch auf Cylindern der Papier- und

Pappenmaschinen, wenn ein Siebstück auf dem Cylindergerippe zusammengenäht wird, was

stets Unzuträglichkeiten verursacht, ist von Gebh. Braun in

Biberach (* D. R. P. Nr. 24668 vom 1.

Mai 1883) ein besonderes Verfahren zum Ueberziehen des Cylindergerippes

angegeben. Hierbei wird ein Stück Metallgewebe von etwas gröſserer Länge als der

Cylinderumfang schlauchartig zusammengenäht, dann demselben die in Fig. 10

Taf. 38 dargestellte Form gegeben und schlieſslich auf das Cylindergerippe o gezogen (vgl. Fig. 11),

wobei die Schleife e durch einen Schlitz a in das darunter befindliche ebenfalls geschlitzte

Rohr b tritt. Durch Einschieben eines Rundstabes c in die Schleife e

erweitert sich dieselbe, so daſs dadurch das Sieb nach Bedarf fest angezogen werden

kann. Der Rundstab wird dann durch ein leichteres durchlöchertes Rohr ersetzt und

auf das Rohr b zum Zusammenhalten der Muff d geschoben, wodurch der Ueberzug am Schlitze a so weit zusammengepreſst wird, daſs der Zwischenraum

daselbst nicht mehr als die lichte Maschenweite des Metallgewebes beträgt.

Die Sortirapparate mit Rüttelsieben, welche zuerst in der Holzschleifanlage von Waiſsnix und Specker (vgl.

1875 215 * 31) angegeben sind, haben neuerdings wieder

eine gröſsere Aufnahme gefunden. Die drei in der früheren Anlage über einander

liegenden horizontalen Siebe sind bei dem Sortirapparate von F. Kunze in Berthelsdorf bei Freiberg stufenförmig abfallend nach einander

folgend angeordnet und sind, statt der Metallgewebe von zunehmender Feinheit, Bleche

mit länglichen Schlitzen von 0mm,8 bis 0mm,4 Breite angewendet.

Bei dem Sortirapparate von Friedr. Voith in Heidenheim (* D. R. P.

Nr. 23963 vom 1. December 1882) sind die drei über einander liegenden

Siebe etwas nach dem Abflüsse zu geneigt angeordnet (vgl. Fig. 12

Taf. 38), wobei jedoch zu befürchten steht, daſs der zutretende Stoff, wenn die

richtige Neigung zu sehr überschritten, sogleich das ganze Wasser verliert, sich

dann leicht zusammenballt und unsortirt abgeschüttelt wird. Um bei der groſsen

Schnelligkeit der Rüttelbewegung der Siebe, 450 bis 500 Hin- und Hergänge, jedes

störende Geräusch zu vermeiden, sind die Siebrahmen a,

b und c aus einem Stücke Blech mit

aufgebogenen Rändern hergestellt, jeder Siebrahmen auf 4 Stahlfedern d bis d3, e bis e3 und f bis f3 (vgl. Fig. 12 und

13) gelagert und mit einer federnden Kurbelstange g, h bezieh. i fest verbunden, ohne Gelenke

und Bolzen. Die 3 Kurbelzapfen der in den Böcken k und

l gelagerten Kurbelachse stehen unter 120° gegen

einander versetzt, so daſs in Verbindung mit dem Schwungrade m ein ganz gleichmäſsiger und ruhiger Gang erzielt wird.

Um die vorstehend erwähnte Möglichkeit der Trennung des Wassers von dem Stoffe und

dadurch bedingter unvollkommener Sortirung bei Sortirapparaten mit Rüttelsieben

aufzuheben, hat C. Hoffmann in Aue in seinem Sortirapparate (* D. R. P. Nr. 24278 vom 9. März 1883) ein sogen. Schwimmsieb

angewendet. In dem Kasten A (vgl. Fig. 15 und

16 Taf. 38) wird der Kasten B von der

Kurbelwelle E aus in hin- und hergehende Bewegung

versetzt, wobei derselbe von 4 Eisenwinkeln e, welche

auf Pockholzklötzen laufen, getragen und geführt wird. Der Boden des Kastens ist in

der gebrochenen Fläche a b c d mit Drahtgewebe bezogen

und ein groſser Theil dieser Siebfläche taucht in den durch die Stellung der

Ueberfallschütze F bestimmten Wasserspiegel des Kastens

A, wird also im Wasserbade gerüttelt. Die Rückwand

y des Kastens B darf

nicht bis an den Wasserspiegel herabreichen, damit beim Rückgange des Kastens B das Wasser nicht zwischen dieselbe und die Rückwand

des Kastens A treten kann, sowie ganz besonders, damit

das hierbei vorwärts strömende Wasser den gröberen Stoff gegen die schräg aufwärts

gerichtete Siebfläche bc und darüber hinaus auf cd antreiben kann. Der durch N zutretende Stoff gelangt zuerst auf das Splittersieb i, von welchem die gröberen Fasern seitlich durch k auslaufen können, sodann auf das etwas schräge

Vorsortirsieb L und dann auf das Schwimmsieb x. Der grobe Stoff gelangt sofort auf der mit dem

Rüttelkasten B verbundenen Rinne M zu der Feinmühle. Der feine Stoff tritt mit dem

Wasser über den Ueberfall F in den Abfluſskanal G.

Der Hoffmann'sche Sortirapparat arbeitet sehr

zufriedenstellend und sortirt 5000k Stoff von 33

Proc. Trockengehalt in 24 Stunden; das Schwimmsieb hält sich stets rein. – In der

neueren Ausführung erhält der Kasten B neben der hin-

und hergehenden noch eine einseitig hebende und senkende Bewegung, wodurch die

Wirkung des nach vorwärts strömenden Wassers auf die Sortirung noch erhöht werden

soll.

In derselben Absicht, den Rüttelsieben eine zusammengesetzte Bewegung zu ertheilen,

ist von R.

E. Höhme in Rochsburg (* D. R. P. Nr. 23677 vom 27. Oktober 1882) die in Fig.

14 Taf. 38 skizzirte Lagerung für Siebkasten angegeben. An dem hinteren

Theile des Kastens A sind Zapfen e angebracht, welche in Gleitstücken ruhen; letztere

laufen in Führungen g und werden von den Federn k immer nach hinten gedrückt. Der vordere Theil des

Kastens ist durch den Arm i mit dem Bügel eines auf der

Welle c sitzenden Excenters o verbunden. Bei der Drehung des Excenters erhält der Siebkasten sowohl

eine um die Zapfen e schwingende, als gleichzeitig eine

hin- und hergehende Bewegung, wobei die Federn k immer

angespannt werden, um dann das Zurückgehen in leichter Weise zu bewirken. Es wird

dadurch die Vorrichtung auch bei etwaiger Abnutzung der Excenterbügel noch stoſsfrei

arbeiten.

Bei der von R. Teller in Tragnitz-Leisnig (*

D. R. P. Nr. 25210 vom 1. April 1883) angegebenen

Einrichtung zur Bewegung der Sortirsiebe sind die Sortirsiebe s (Fig. 3 und

4 Taf. 38) auf einer Seite elastisch unterstützt oder aufgehängt, wie bei

Voith (Fig. 12 und

13 Taf. 38), und ruhen auf der anderen Seite entweder mit einem Ringe r in einer Excenterspur der Scheibe o, oder mit einem Führungsstifte oder einer kleinen

Rolle g in der Curvennuth einer Scheibe d. Die Scheiben o oder d sitzen auf einer stehenden Welle W, welche in schneite Drehung versetzt wird und den

Sieben s die hin- und hergehende Bewegung ertheilt; bei

Benutzung von Excentern erzielt man zugleich Seitenbewegung. Die Spuren gestatten

das Zuschütten einer gröſseren Menge Oel, so daſs die Schmierung der gleitenden

Flächen stets eine gute, die Abnutzung geringer und der Gang geräuschlos ist.

G.

Rohn.

Tafeln