| Titel: | W. H. Uhland's Walzenstuhl für Stärkefabrikation. |

| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 535 |

| Download: | XML |

W. H. Uhland's Walzenstuhl für Stärkefabrikation.

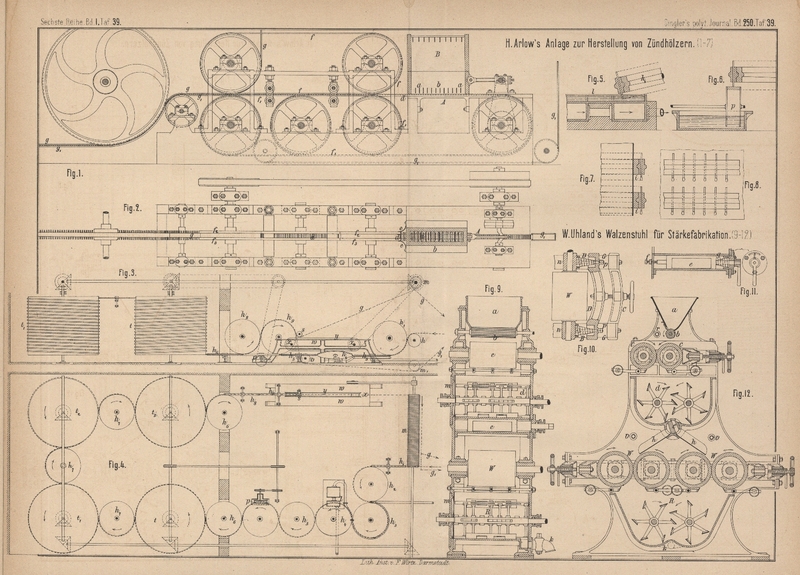

Mit Abbildungen auf Tafel 39.

W. H. Uhland's Walzenstuhl für Stärkefabrikation.

Um gequelltes Stärkegut, z.B. Reis, Mais oder Weizen, in eine gleichartige

Stärkemilch zu verwandeln und eine innige Mischung derselben mit Laugen oder

verdünnten Säuren zu erzielen, gelangt nach W. H. Uhland in

Leipzig (* D.

R. P. Kl. 89 Nr. 24303 vom 18. Februar 1883) das Stärkegut aus dem

Aufgebetrichter a (Fig. 9 und

12 Taf. 39) mittels der Speisewalze b auf

Vorquetschwalzen c bei gleichzeitig erfolgendem

Zuflüsse von Lauge oder Säure haltigem Wasser durch das Rohr r. Das die Vorquetschwalzen verlassende Gut wird in dem Mischwerke d zerschlagen, mit der Lauge u. dgl. innig

durchgearbeitet und derart in eine möglichst gleichartige Masse verwandelt, daſs die

weitere Vertheilung derselben durch den Hahn e leicht

von statten gehen kann. Der Hahnkörper ist schwach kegelförmig und wird zwischen der

Stellschraube f (vgl. Fig. 11)

und der Kegelfeder g derart gehalten, daſs neben einem

dichten Schlüsse des Hahnes demselben eine leichte Beweglichkeit gewahrt bleibt. Die

Hahnöffnungen sind Schlitze, deren Länge etwa ⅔ der Breite des Mischwerkgehäuses

beträgt. Ist der Hahn e geöffnet, so vertheilt sich das

Stärkegut gleichmäſsig auf die Feinmahlwalzenpaare W

mittels der Blechrinnen h, indem dasselbe den Walzen in

Form eines breiten Flüssigkeitsbandes neben frischer Lauge u.s.w., welche durch die

Rohre v auf die Walzen gelangt, zugeführt wird. Die

innere Walze jedes dieser Walzenpaare W ist fest

gelagert, während die äuſseren in horizontaler Richtung vermöge deren eigenartiger,

aus Fig. 11 ersichtlichen Lagerung beweglich sind. Die Lager n für die Walzenzapfen sind in horizontalen Gleitbahnen

G geführt, deren Abschluſs durch den Bügel C gebildet wird. Ein zweiter beweglicher Bügel D befindet sich zwischen C

und der Walze und ist mit der letzteren durch zwei starke Kegelfedern B mittels der Bolzen p so

verbunden, daſs die Federn in entsprechende Pfannen von n und D sich einlegen und die Bolzen

gleichzeitig für die Befestigung der Federn und die Regulirung derselben dienen.

Unterhalb der Walzen W befindet sich ein zweites

Mischwerk R, in welchem die Durcharbeitung und Mischung

derart vollendet wird, daſs die Masse als milchige Flüssigkeit mittels des Hahnes

k abgelassen werden kann. Zum Zweck einer guten und

raschen Reinigung der Mischwerke wird die eine Wand des Gehäuses derselben durch

abnehmbare Deckel m gebildet.

Tafeln