| Titel: | J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 9 |

| Download: | XML |

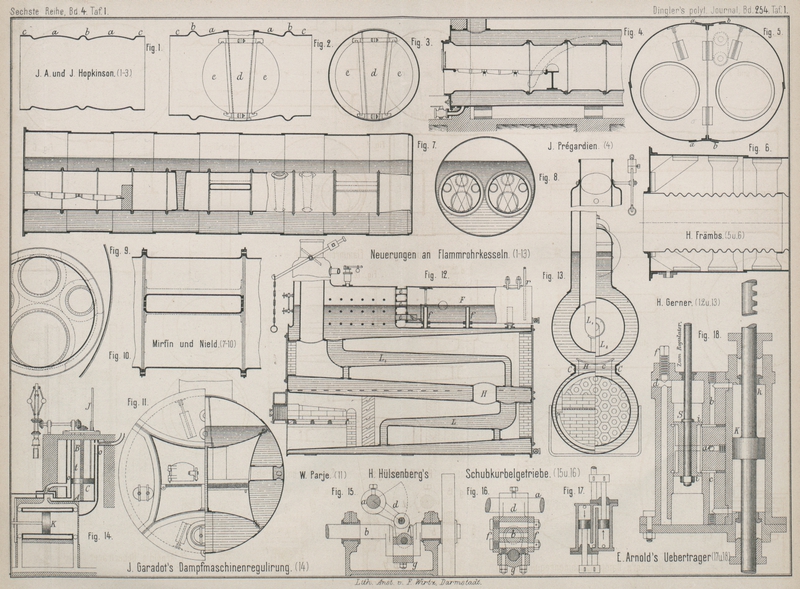

J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen.

Mit Abbildung auf Tafel

1.

J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen.

J.

Garadot in Neuville sur Saône, Frankreich (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 27711 vom 15.

November 1883) will die Regulirung von Dampfmaschinen dadurch bewirken,

daſs er die je nach der Belastung gröſsere oder geringere, für jeden Hub

erforderliche Dampfmenge vor dem Eintritte in den

Cylinder abmiſst. Zu dem Zwecke bringt derselbe zwischen Kessel und Arbeitscylinder

einen dem letzteren an Gröſse ungefähr gleichkommenden, ummantelten Cylinder an, in

welchem, wie aus Fig. 14 Taf. 1 zu entnehmen ist, ein durch Stangen t geführter Kolben C auf-

und abgeschraubt werden kann. Der Mantelraum o, sowie

der Innenraum B oberhalb des Kolbens stehen fortwährend

mit dem Kessel in Verbindung, sind also stets mit gespanntem Dampfe gefüllt. Aus dem

Mantelraume führt ein Rohr in einen besonderen, neben dem Arbeitscylinder

angebrachten Schieberkasten, von dessen Schieberspiegel ein nach dem unteren

Cylinderraume A leitender Kanal ausgeht. Kurz vor Ende

jedes Hubes wird der Raum A, in welchem der Schieber

H aus der gezeichneten Stellung nach links bewegt

wird, mit o in Verbindung gebracht, so daſs derselbe

sich gleichfalls mit Kesseldampf füllt. Gleich darauf erhält der Schieber wieder die

angegebene Lage, so daſs A von o abgesperrt ist und mit dem Einströmkanale des Arbeitscylinders in

Verbindung steht. Letzterer ist in gewöhnlicher Weise mit einer beliebigen Steuerung

(in der Zeichnung sind 4 Hähne angedeutet) versehen, welche, wie anzunehmen ist,

eine sich immer gleichbleibende Dampfvertheilung ergeben soll. Sobald die

Einströmvorrichtung geöffnet ist und der Kolben nach dem Hubwechsel vorrückt,

expandirt der Dampf gleichzeitig in A und hinter dem

Kolben K, bis kurz vor Ende des Hubes die

Einströmvorrichtung wieder geschlossen wird. Wenn die Geschwindigkeit der Maschine

sich ändert, so wird der Kolben C durch den Regulator

mittels eines indirekten Uebertragers in der angedeuteten Weise auf- oder abwärts

geschraubt, der Raum A also vergröſsert oder

verkleinert, in Folge dessen die Expansionscurve langsamer oder schneller fällt.

Im Wesentlichen ist also die Wirkungsweise wie bei einer Maschine, welche die Füllung

Null erhält und die einen sehr groſsen veränderlichen

„schädlichen Raum“ hat. Letzterer ist jedoch, weil er vor den Einströmvorrichtungen liegt und mit dem Ausströmkanale nie in

Verbindung kommt, nicht in dem Sinne und in dem Maſse schädlich zu nennen wie die gewöhnlichen todten Räume. Die

Volldruckwirkung des Dampfes fällt allerdings fort. Die Eintrittsspannung wird,

abgesehen von dem durch Ausfüllung des Einströmkanales entstehenden

Spannungsverluste, nahezu der Kesselspannung gleich sein. Die kleinste Füllung ist

gegeben durch den Rauminhalt des Kanales zwischen A und

dem Schieber H, während für die gröſste Füllung der ganze Inhalt des

Cylinders AB in Betracht kommt. Je nach der Gröſse

dieses Cylinders ist also eine Regelung innerhalb mehr oder weniger weiter Grenzen

möglich. Bezüglich der Dampfausnutzung mag diese Regulirung unter Umständen etwas

vortheilhafter sein als die allerdings bedeutend einfachere durch Drosselung.

Der Cylinder AB soll, wenn möglich, mit seinem Mantel in

einen an die Feuerzüge des Dampfkessels angeschlossenen Heizraum eingehängt werden,

wodurch einerseits wohl eine wirksame Trocknung des Dampfes und namentlich auch eine

Wärmemittheilung während der Expansion erreicht wird, andererseits aber die

Aufstellung der Maschine in nächster Nähe des Kessels nöthig wird. – Eine an dem

Kolben C befestigte, nach oben durch eine Stopfbüchse

geführte Stange J läſst an einem Maſsstabe jederzeit

den Stand des Kolbens erkennen.

Tafeln